令和3年9月24日(金)

小さい秋みつけた

残暑厳しいこの頃だが、朝は爽やかで肌寒ささえ感じる。

澄み切った青空を眺め、湿気のない空気はとても心地良い。

何もかもが洗い流されていく様な気さえしてくる、、、、

今朝、NHKのラジオで「小さい秋みつけた」の曲が、、、

聴取者からのリクエストによるもので、、いわれて見ると

確かにご近所の彼方此方にも、秋の訪れは垣間見る事が出

来る様だ。

久しぶりに名古屋港の埠頭公園まで散策の足を延ばそうか、

未だ紅葉、落葉等はないが、街路樹の所々に薄茶色の葉が

見られる。(季節は早まり、10月の末には落葉掻きも?)

ポートビル前の藤棚は黒ずむ実が10cmほどに垂れ下がる。

樟の実

埠頭公園を除くと、榧、榎、榛、樫等の実が色つき始める。

団栗

芝生の間に、未だ色づかぬ葉っぱの間に松ボックリ、団栗

等に混じり、薄茶色の小さな実が落ちていた、、、、、

見上げると櫨の木の合間に茶色の実が成り、鳥が啄んで落

したのであろうか、、、一枚だけ赤く色ついた葉を見つけた。

コロナ禍でもやはり、秋は確実にやって来た様だ、、自然の

逞しさに感動しつつ、、満足、、、である。

先日、早々と刈谷に住む友人から「ギンナン」が届いた。

「もう、、ですか、2ヵ月も早いのにネ、、、?」

カミさんが早速お礼の電話、

「少し早いんだけど、、早朝から拾う人が居たので、、、」

「数は有るけど、実の大きさは少し小さいよ、、、、」

開封してみると、15~20mm程の実がびっしり在った。

早速、レンジで加熱し、塩を塗して頂く、、、、

「ウン、美味しい、、味は何時もと替わらんよ、、、、」

此方の銀杏の木は、未だ青々として、、、、黄色く色つく

のは、11月に入ってからだろうか、、、、

小さい秋

作詞 : サトウ ハチロー 作曲 : 中田義直

唄 : ボニー・ジャックス(ダーク・ダックス共作)

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんがみつけた

小さい秋 小さい秋 小さい秋みつけた

目かくし鬼さん 手のなる方へ

すましたお耳に かすかにしみた

呼んでる口笛 もずの声

ちいさい秋 小さい秋 小さい秋みつけた

(誰かさんが、、、、、、、繰り返し、、、、)

百舌鳥の姿は残念ながら、、、、

お部屋は北むき くもりのガラス

うつろな目の色 とかしたミルク

わずかなすきから 秋のかぜ

小さい秋 小さい秋 小さい秋みつけた

(誰かさんが、、、、、、繰り返し、、、、、)

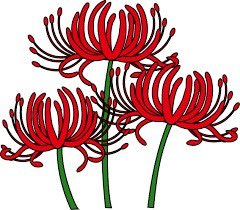

むかしの むかしの 風見の鳥の

ぼやけたとさかに はぜの葉ひとつ

はぜの葉赤くて 入り日いろ

小さい秋 小さい秋 小さい秋みつけた

今日の1句

散歩みち鳥喧し木の実落つ ヤギ爺

※ 喧し:かまびすし、やかましい