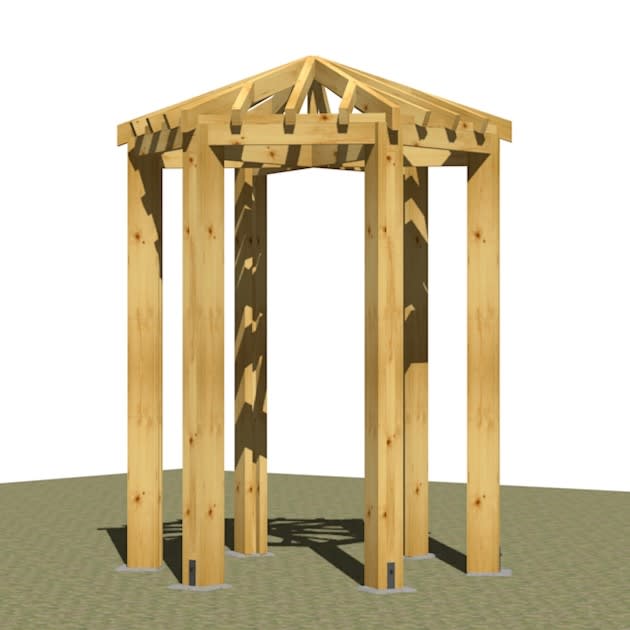

さて、屋根も出来たので下を片付けますか。

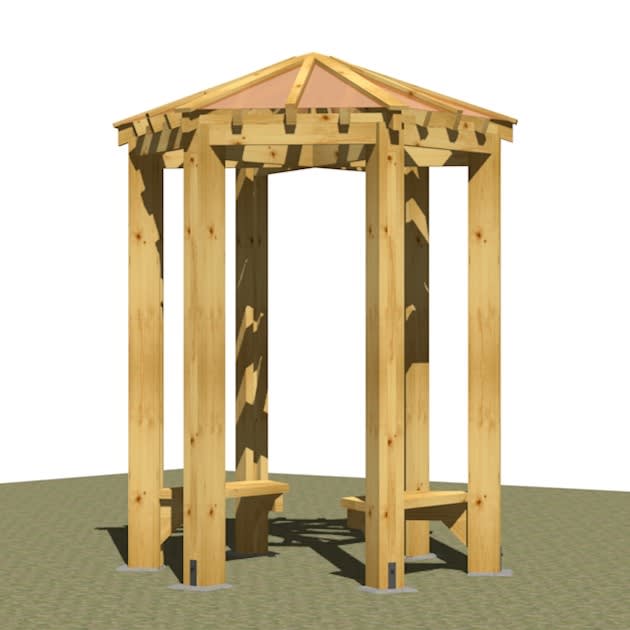

ベンチを付けて、

ラティス用の金物を付けて、

ラティスを取付けたら完成です。

て、どんだけ手抜きやねん!!!

・・・でもこの辺の作業は、以前の四角いガゼボの時と全く同じなんでね・・・

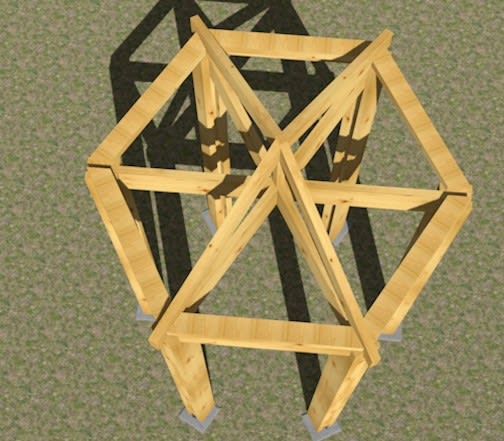

まッ、ラティスの取付用の金物の位置だけ

この金物ですね。

前回と同じで、高さ関係は図面を参考にお好みで調整して頂いて、平面的な位置は、柱の2x6の

建物の内側の角から≒1Cmの所に取り付けてもらえれば、大丈夫です。

下の金物から先に取り付けて、一度ラティスを合わせてみて、大丈夫なら上の金物も取り付けで

最後にラティスを取付ける。

金物には、右勝手、左勝手が有るので要注意!てな事です。

ベンチの取付も以前と同じで、先に座板受と方杖を組付けて置いて、柱のスリットへするっと

入れて??柱の横面からコーススレッドで止めて、後は座板を乗せて、座板の天板からコーススレットを

打ち込んで固定すればOKですね。

と言う事で、三週間近くやってきた「六角ガゼボ」のバーチャル日曜大工は、完了です。

後一月もしたら花見をしながら座っていることも(チョッと早いかな)出来るかと思いますが

そもそも、最近の住宅事情ではこの程度の小さなものでも作れるようなスペースを確保するのは

至難の業ですかね・・・・

では、また次回・・何か考えます。

覗いて頂いている方々に何かリクエストが有れば、可能な範囲でお答えしたいと思いますが??

宜しく。m(__)m

ベンチを付けて、

ラティス用の金物を付けて、

ラティスを取付けたら完成です。

て、どんだけ手抜きやねん!!!

・・・でもこの辺の作業は、以前の四角いガゼボの時と全く同じなんでね・・・

まッ、ラティスの取付用の金物の位置だけ

この金物ですね。

前回と同じで、高さ関係は図面を参考にお好みで調整して頂いて、平面的な位置は、柱の2x6の

建物の内側の角から≒1Cmの所に取り付けてもらえれば、大丈夫です。

下の金物から先に取り付けて、一度ラティスを合わせてみて、大丈夫なら上の金物も取り付けで

最後にラティスを取付ける。

金物には、右勝手、左勝手が有るので要注意!てな事です。

ベンチの取付も以前と同じで、先に座板受と方杖を組付けて置いて、柱のスリットへするっと

入れて??柱の横面からコーススレッドで止めて、後は座板を乗せて、座板の天板からコーススレットを

打ち込んで固定すればOKですね。

と言う事で、三週間近くやってきた「六角ガゼボ」のバーチャル日曜大工は、完了です。

後一月もしたら花見をしながら座っていることも(チョッと早いかな)出来るかと思いますが

そもそも、最近の住宅事情ではこの程度の小さなものでも作れるようなスペースを確保するのは

至難の業ですかね・・・・

では、また次回・・何か考えます。

覗いて頂いている方々に何かリクエストが有れば、可能な範囲でお答えしたいと思いますが??

宜しく。m(__)m