4月19日、高崎のにらさんのお宅を訪問しました。2023年の師走の訪問以来、約1年半ぶりです。翌日、赤城山登山を目論んでいたのですが、天候が今一つだったのでパスして、高崎日帰りとしました。当日は、初夏を感じさせる汗ばむ陽気でした。高崎駅で合流後、まず1936年建造の群馬音楽センターに向かいました。歴史的な建造物ながら、高崎芸術劇場等の新しい施設との兼ね合いもあり、存続有無が議論されているそうです。にらさん行きつけの蕎麦店で、創作蕎麦を注文しました。浅利と春キャベツのつけ汁が美味しかったです。

前回訪問時、初めてムジークのブックシェルフ型ME25を聴かせていただきましたが、その直後、同社のトールボーイ型ME110を導入されたと聞いていました。このあたりの電光石火の切り替えは、にらさんらしいと思っていました。同軸型の3WAYで、バスレフポートは底面にあります。部屋に合わせて色は白を選ばれました。ムジークは、いわゆるモニター系SPで、坂本龍一氏が愛用していたことでも知られます。典型的な内振りも試されましたが、結局現在は、平行配置に落ち着いています。

デジタル、アナログ共に最上流は変わっていませんでした。光カートリッジは関心事項の一つなので、聴けるのが楽しみでした。Rega Planer 8の足元にウェルデルタが入っていますね。何度か、入れたり、外したりを繰り返されたようです。当日はウェルデルタありで聴かせていただきました。

一方のデジタルです。SACD/CDプレイヤーのエソテリックK-05xsは健在でした。前回訪問時は、NmodeのデジルアンプX-PM7 MKⅡ との組み合わせでしたが、音がすっきり、あっさりする方向だったため、ATCのプリメインアンプSIA2-150 を導入されています。

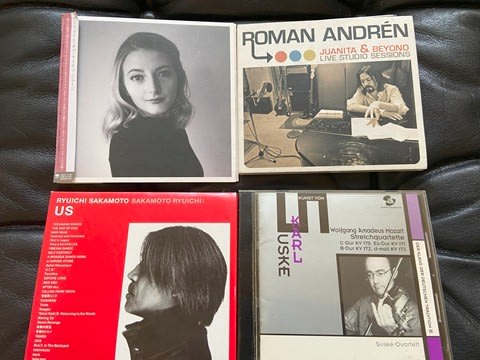

デジタル、アナログをきっちり4枚ずつ交互にかける形で進行しました。ゲストは当方のみですので、リスポジ独占です。オットマンに足を載せる基本姿勢の他、にらさんのお薦めで、床に直に座ったりもしました。床で聴く方が低音が豊かになります。今回は洋邦のポップス中心の選曲でした。私もポップスを聴きますが、ニッチなジャンルへの拘りではにらさんには敵いません。楽曲に纏わる話も楽しかったです。平行法のフロアスタンディングSPは、拙宅と同じです。冒頭のケイティ・ジョージからスッと音楽に入っていけました。

『アビイ・ロード』のオリジナル盤から「Oh! Darling 」。マイケル・フランクスは、珍しいライブ盤でした。独特のけだるさはライブでも変わりません。定番の「アントニオの唄」もかけていただきました。ジョショー・シュテファンは、にらさんのお好きなジプシージャズのギタリストです。

フェアーグラウンド・アトラクション「パーフェクト」懐かしいです。にらさんの好きなジャンル、ネオアコに属するそうです。竹内まりやは「人生の扉」でした。6月にライブに行くので、予習にもなりました。前回より音場が広がり、クラシックも全く違和感ありませんでした。

訪問前から予告を受けていたのがレッド・ツェッペリンです。Discogs経由で入手されたスペイン盤のⅢとⅣでした。マニアでは音の良い盤として話題になっているそうです。定番の「あなたを愛し続けて」「ロックンロール」「天国への階段」を聴きました。盤質が良く、解像度よし、力感よしでなかなかでした。

にらさんのお好きなリッキー・リー・ジョーンズの1995年のライブ盤『ネイキッド・ソングス』。選曲は渋く「枯葉」でした。

締めはアナログのEP盤です。美空ひばりからスキマスイッチまで、一瞬で時空を超えられるのがオーディオの楽しいところです。中間に位置する「いい日旅立ち」「どうぞこのまま」当りが、私のストライクゾーンど真ん中です。「蘇州夜曲」は私も好きで、にらさんのコレクションから私が選曲しました。

初訪問以来、何度もにらさんのお宅をお邪魔していますが、トールボーイ型のSPを聴くのは、おそらく初めてではないかと思います。しかも平行配置で、一聴で音場が広がった印象を受けました。一音一音の粒立ちも良く、低音もしっかり沈んでいました。繰り返しになりますが、冒頭から音楽に入って、音のどうのこうのが気になりませんでした。デジタル、アナログの行ったり来たりにおいても、両者の違いを意識することはありませんでした。光カートリッジはすっかりシステムに馴染んだようです。

というわけでディナウディオからムジークへの変更は、ほぼ仕上がったように思います。にらさんは、モニターSP故の、味付けのなさを気にされていたようですが、しばらくは安泰ではないでしょうか?終了後、ご近所の焼き鳥屋さんにて感想戦を持ちました。にらさんの音楽遍歴(演奏含む)、高崎と前橋の違い等、話が尽きませんでした。移住したい県で一番人気の群馬の活気に触れて、こちらもいいリフレッシュとなりました。赤城山は宿題になってしまいましたが、次の機会に取っておきます。にらさん、ありがとうございました。