5月2日、厚木にお住いのushiさんのお宅に初めてお邪魔しました。ご同席はkanataさんでした。kanataさんとは、昨年の旧philewebミーティング以来です。ushiさんとはこのところ、神奈川オーディオクラブ、拙宅オフと続けてご一緒させていただいてます。ファイルウェブ時代からの長いお付き合いなのですが、なかなか訪問の機会がありませんでした。LINEでのやりとりを通じて、訪問可能な日程を提示いただき、千載一遇のチャンスを得た思いでした。この日は生憎の雨だったため、厚木駅で集合後、タクシーでお宅へと向かいました。

phileweb時代から、ushiさんが専用部屋を作られたことは知っていました。ご本人は10畳程度と言われてましたが、感覚的にはそれより広く感じられました。理由の一つに天井の高さが挙げられます。天井には勾配がついていて、リスポジ側は2階までの高さがあります。昨年11月訪問させていただいたサンフラワーさんも、2階までつながる大空間でした。新築に合わせてオーディオ部屋を作れる方はそうそういません。若い頃より熱心にオーディオに取り組んでいることが前提で、後からのめり込んだ私からすると羨ましい限りです。

この日のメンバー3名は、いずれもMFPCのユーザーです。一口にMFPCと言っても、形態は様々です。私と違ってushiさんもkanataさんもPCの組み立てに詳しく、大きな筐体のPCを使っています。ushiさんのプロセッサーはAMDのryzenですが、私はインテルのN100です。kanataさんはGPU搭載のFomula PCです。共通しているのはOS、プロセスカットに関するMFさんのノウハウを活用していること、です。再生ソフトはRoonもしくはRDPですが、RDPに一本化しているのは私だけのようです。

DACは逢瀬オーディオのAK4499特注DACを使われています。逢瀬オーディオの製品をオフ会で聴く機会は、おそらく今回が初めてではないかと思います。AK4499は旭化成の火災前のフラッグシップのDACチップでした。ushiさんはDACとパワーアンプを直結されていて、プリアンプを入れていません。デジタル領域でボリュームを調整します。この日、アナログプレイヤーの出番はありませんでしたが、アナログもDAコンバータを介してデジタル信号にして、この特注DACに入力しています。

パワーアンプのソウリューション710です。ソウリューションはスイスのハイエンドブランドで、その存在はステレオサウンドで知っていましたが、オフ会で見るのは、初めてです。重量80kgだそうです。部屋のエアボリューム、そして制動が難しそうなB&Wの上位機種を考えると、こちらの選択に至ったのかも知れません。B&W以前は、米国のTHIELのスピーカーでした。部材にコンクリートが使われていたそうです。こうしてシステムを俯瞰しますと、上流が軽くて自作要素が多いの対して、下流はしっかりと物量を投入するスタイルであることが分かります。

この日の主役といってもよい、B&W803D3、ピアノブラック仕上げです。過去にD3以降のSPをオフ会で聴く機会が何度かありました。Harubaruさんが801D3、merryさんが804D4を使われています。皆さん、部屋の大きさに応じて適切なサイズのSPを入れているように思います。803D3はその上位機種と同様にミッドレンジがヘッドに収まっています。単体で見るとかなりの重量感を感じますが、部屋が広いのでシステム全体で見ると圧迫感はありません。SPのセッティングは内振りで、位置調整をしっかりされた様子が窺えました。

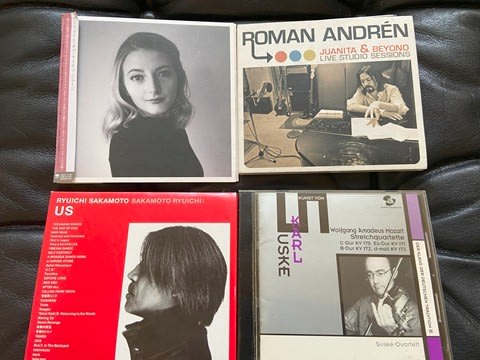

この日はデジタルのみで、前半Roon、後半RDPによる再生でした。kanataさんとリスポジを3曲毎に譲り合いながら、ushiさんのお好きなヴォーカル作品を聴かせていただきました。木村弓、Ai、Uru、アデル、矢野顕子&上原ひろみ等々。同じヴォーカルでも世界観の違いを楽しめるのがオフ会の良さです。ヴォーカル以外では、yosi hirokawaの「bubbles」の泡を連想させる音が飛び交う、音志向の作品もありました。締めに当方(昭和歌謡系)、kanataさん(クラシック、アニソン)の持ち込み音源を聴いて終了となりました。

まず感じたのはSPの存在が消え、音場が後方のスクリーン付近に展開されることです。ヴォーカルも同じ奥行に浮かぶ感じです。これはリスポジを外れて、部屋の脇から聴いても同様でした。試行錯誤で、現在のセッティングを見つけられたのだと想像します。天井の制約がないことも音場の広がりを生んでいるように感じました。音色は拙宅よりクールです。低音の厚み、力感はB&Wとソウリューションの相乗効果によるのでしょうか?Belle「歌よ」は先日の拙宅オフに持ち込んでいただきましたが、本家は迫力が違いました。

RoonとRDPの比較は、好みも入ると思いますが、総じてRDPの方がストレスが無い音という点で、皆さん一致していました。ushiさんも、32bit Analyzedファイルを聴く機会が増えたとのことです。

オフ会中、外の雨は一段と激しくなった様子でした。アプリでタクシーを探しても見つからず、結局バスで厚木駅まで移動することとなりました。感想戦は、厚木駅近くのイタリアン・スパニッシュのレストラン「Figaro」でした。まずは暖かいスープから入り、ビール、ワイン、チーズ、ピザ、パスタ等でオーディオ、音楽の話をつづけました。一世代若い皆さんとは聴いてきた音楽は異なりますが、ギャップもまた楽しいものです。ushiさん、貴重な訪問の機会をいただき、ありがとうございました。ご同席のkanataさん、会を盛り上げていただき、ありがとうございました。