2012年3月22日(木)

「成田街道を歩く」の第2回目となるこの日は、船橋宿から大和田宿までの約14Kmを歩いた。

実際に歩いたのは東武船橋駅から京成大和田駅までで、歩いた距離はもう少し長い。

出発地の東武船橋駅には、12名が集まった。

旧水戸街道も含め、これまでで一番多い参加者となった。

9時5分、大和田宿を目指して出発!

京成船橋駅付近

船橋の繁華街を抜けてちょっと近道をしたつもりだったが・・・

道祖神社をなかなか見つけることが出来ず、街中をいったり来たり。

近くを歩いている人に聞いてみたが、いまひとつ正確な場所が分からない。

何とか道祖神社を見つけることが出来た。

ビルの谷間にひっそりと鎮座してため、見つけるのに少しばかり時間を要した。

道祖神社本殿

道祖神は、村境や辻に祭られ、町や村に悪霊や悪疫が入るのを防ぐ神だった。

また、非常に古くから信仰され、様々な祈願に応える神様になった。

なぜか三峰神社が。

”盗難除け”の御利益がある、そうだ。

次に訪れたのは、道祖神社から100mほど離れた御蔵稲荷神社

こちらは真っ赤な鳥居と、

これまた真っ赤な本殿が印象的で、直ぐに目に付いた。

その昔、飢餓に備えて穀物を蓄えておく郷蔵(ごうぐら)を建てた。

そのお蔭で当地では延宝、享保、天明の飢饉にも餓死した者はいなかった。

村人はその恩に報いるために、神社を祀るようになったと言われ、これを御蔵稲荷

(おくらいなり)と呼ぶようになった。

神社の隣に避寒桜が咲いていた。

この時期に桜を観れるとは思っていなかったので、思わず見惚れる皆さん。

少し戻って、真言宗不動院を訪れた。

もとは延享三年(1746)夏の大津波犠牲者供養のため建立されたもので、座像は高さ1mほどだが、

親しみを込めて「大仏」と呼ばれている。

年1回(2月28日)の供養を欠かさず、文政八年(1825)以降からは漁場争いで投獄され、

腹を空かせて獄死した漁民総代二人(仁右衛門、団次郎)のため、大仏の顔に

ご飯を塗るようになったという。

浄勝寺

明応五年(1496)創建の古刹

徳川家康と当寺の専誉大潮(大超)上人は旧知の間柄であったといわれ、

徳川家康から御朱印十石を拝領し、幕府から朱印地を与えられた。

芝増上寺の末寺となっている。

往時は七堂伽藍を有する大きな寺で、敷地も広かったが、幕末からしばしば火事に見舞われ、

明治期だけで3回も焼け、本堂と鐘突堂だけになってしまった、そうである。

浄勝寺の裏に専修寺がある。

浄勝寺の別院となっている。

明治天皇船橋行在所(あんざいしょ)の碑

明治天皇は陸軍の演習や牧畜耕転(ぼくちくこううん)事業をご覧になるためにたびたび千葉県を訪れた。

明治六年から同四十五年までの間に計10回在県された、とのこと。

最初に千葉県を訪れて、一日目に昼食を摂ったのが、この地(現在の千葉銀行船橋支店の位置)

ということである。

その後もしばしば山口宅(船橋)を利用され、計10日宿泊した、そうである。

千葉県の指定遺跡になっている。

海老川橋

昔は川幅がはるかに広く、水量も多かった。

そのためか、徳川家康の出現までこの海老川橋に橋梁はなかった。

日本武尊が東征のさい、漁民の船を並べて橋渡ししたとの言伝えがあり、

船橋の地名の由来になっている。

泉重千代翁120歳の時の手形のレリーフがあり、”長寿の橋”とも呼ばれている。

船橋大神宮の鳥居が見えて来た。

石段を上ると・・・

御神輿が鎮座している。

社殿

正式名称は、意富比神社(おおいのじんじゃ)と言い、船橋大神宮の通称で親しまれている。

伊勢神宮の御厨である。

この日の安全を祈願

色んな神社が祀られている。

これはほんの一部だが、よくぞこれだけ神様が集まったものだと思う。

水天宮、稲荷神社、秋葉神社・古峯神社、八坂神社、八劔神社、金刀比羅社

香取神社・鹿島神社、祓所神社・春日神社、玉前神社・安房神社、天満宮、

八幡神社、竈神社、龍神社、道祖神社、客人神社、多賀神社・・・

船橋駅を出発して1時間5分、身体が充分に温まってきた。

道端で、調整のため一休みだ。

地蔵堂

安政年間に疱瘡(ほうそう)が流行したため祀られた。

成田街道入口交差点

丸い輪宝を上に乗せた道標がある。

一番右の石には”右なりた道”と刻まれている。

新京成線の踏み切りを越えてしばらく進むと・・・

御嶽神社があった。

延宝四年(1676)の創建と伝えられ、以前は蔵王権現と称されていたが、

明治初期の神仏分離に伴い現在の社名に改められた。

長い参道の先に・・・

いわゆる社殿造りではない、本殿があった。

しめ縄が掛けてあるので、本殿だと分かる。

風に吹かれて松ぽっくりが落ちてきた。

随分でかい!! こんなのに当ったら大変だ。

北米原産の大王松だろうか?

そろそろお腹が空いてきた。

道路脇のファミレスが気になる。

焼肉の美味そうな匂いが漂ってくる。

陸上自衛隊 習志野駐屯地 第一空挺団の正門

隊員がものものしく検閲をしていた。

写真を撮るのもはばかられるほどだ。

丸亀製麺は相変わらずの人気。

店内の行列が見える。

幸楽苑も素通りである。

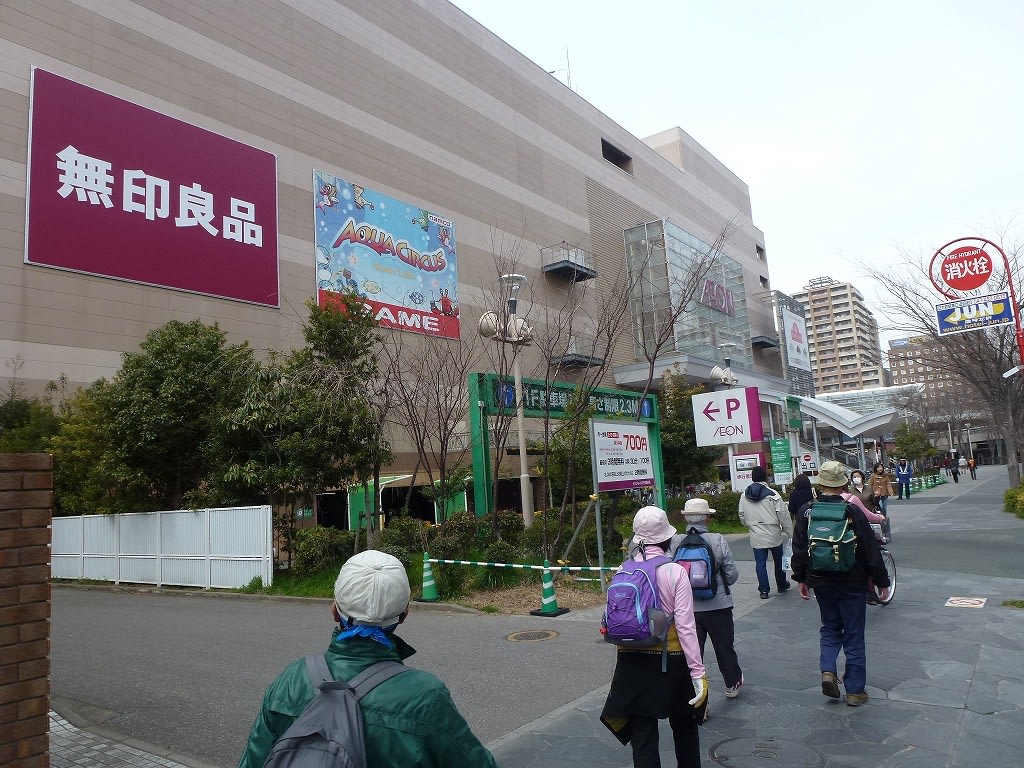

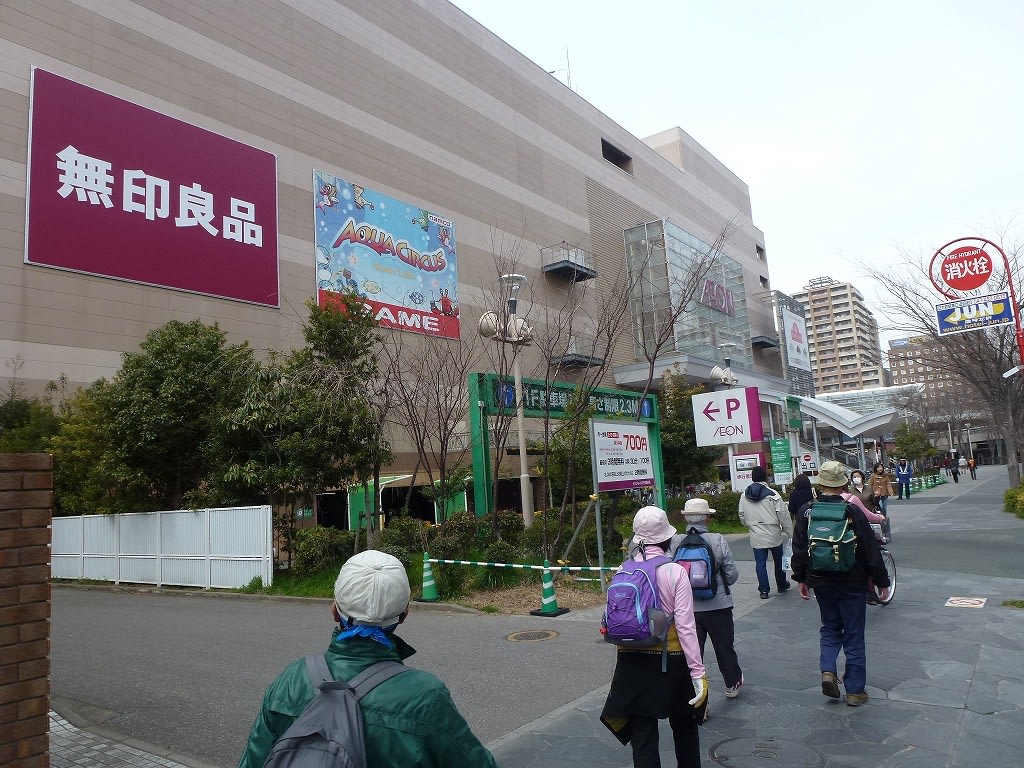

八千代緑が丘のイオンモールまで我慢だ。

こちらは習志野駐屯部隊演習場

ここから国道296号線に沿って1.2Kmほども長い塀が続く。

習志野駐屯部隊演習場の先に八幡神社があった。

新木戸の鎮守で、吉橋霊場第67番札所になっている。

本殿へお参りし・・・

八千代緑が丘のイオンモールに到着したときには12時30分を過ぎていた。

2Fのレストラン街へ直行だ。

めいめい好みのものを注文。

『お腹が空いているから、美味しいねぇ』

自分は親子重を注文した。

これで750円はまあまあリーズナブルである。

お腹も一杯になり、元気を取り戻して、13時25分、イオンモールを後にした。

道路脇に様々な石搭が並んでいる。

馬頭観世音碑

二十六夜講塔、牛魂碑

出羽三山(月山、羽黒山、湯殿山)巡礼講塔

出羽三山の巡礼講塔をあちこちの神社で見かけた。

この辺りでは一つの流行になっているようだ。

石搭群の隣に小さな神明社があった。

案内板など何もないため、詳しいことは分からないが、

毎年10月9日に、昼食前にお参りした大和田新田上区の八幡神社と一緒に

”ココノカマチ”(九日祭りの意)が行われるそうだ。

石塔群

車の通行が多いため道路を渡ることができず、反対側から撮影したもの。

子安講中、女人講中などの文字が見える。

さわ田茶屋

戦後最初の首相東久邇宮殿下(ひがしくにのみやでんか)の市川の別邸(昭和初期に建造)

を昭和39年に移築したもので、風格を感じる。

街道筋に平成11年開業した蕎麦を中心とした食事処となっている。

圓光院

真言宗豊山派の寺院

慶長十五年(1610)に羅漢寺が移転して創立されたと云われる。

吉橋霊場第5番札所となっている。

圓光院の国道296号線を挟んでちょうど向かい側に長妙寺がある。

日蓮宗の寺院で、寛永三年(1626)の創建と伝えられる。

境内の梅が満開になっていた。

本堂左手に「八百屋お七の墓」と伝えられる墓がある。

お七は、江戸本郷の八百屋太郎兵衛の娘。

16歳(満14歳)という幼い恋慕の挙げ句に放火未遂事件を起こし、火刑に処されたことで知られる。

一途な悲恋として井原西鶴によって取り上げられ、後に浄瑠璃など芝居の題材となった。

医王山薬師寺の門

真言宗の寺院で、吉橋霊場代59番札所となっている。

東日本大震災後既に1年を過ぎているが、今なお荒れた感じのするお寺である。

時平神社(萱田)

平安時代、右大臣菅原道真を失脚させたときの左大臣藤原時平に由来する神社。

「下総三山の七年祭」(船橋市三山にある二宮神社と、船橋・千葉・八千代・習志野の

各地にある9社の神輿が7年に一度(丑年と未年)勢揃いするお祭り)には

時平神社(大和田)と交替で神輿を出す、という。

青い瓦葺屋根は初めて見た。

獅子口(棟の両端や降棟先端を飾る瓦)がある屋根も珍しい。

獅子が逆立ちをしている。

京成本線が見えて来た。

15時5分、この日のゴール京成大和田駅に到着。

船橋駅を出発してちょうど6時間、万歩計は25,000歩を越えていた。

さすがに皆さん、やや疲れ気味の様子だ。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたっ!』

次の第3回目は約1カ月後の4月26日、今日の続き大和田宿~佐倉宿を歩くことになる。

皆さんとまた楽しく歩きたい。

”ウマさんの「成田街道を歩く」の目次”に戻る。

「成田街道を歩く」の第2回目となるこの日は、船橋宿から大和田宿までの約14Kmを歩いた。

実際に歩いたのは東武船橋駅から京成大和田駅までで、歩いた距離はもう少し長い。

出発地の東武船橋駅には、12名が集まった。

旧水戸街道も含め、これまでで一番多い参加者となった。

9時5分、大和田宿を目指して出発!

京成船橋駅付近

船橋の繁華街を抜けてちょっと近道をしたつもりだったが・・・

道祖神社をなかなか見つけることが出来ず、街中をいったり来たり。

近くを歩いている人に聞いてみたが、いまひとつ正確な場所が分からない。

何とか道祖神社を見つけることが出来た。

ビルの谷間にひっそりと鎮座してため、見つけるのに少しばかり時間を要した。

道祖神社本殿

道祖神は、村境や辻に祭られ、町や村に悪霊や悪疫が入るのを防ぐ神だった。

また、非常に古くから信仰され、様々な祈願に応える神様になった。

なぜか三峰神社が。

”盗難除け”の御利益がある、そうだ。

次に訪れたのは、道祖神社から100mほど離れた御蔵稲荷神社

こちらは真っ赤な鳥居と、

これまた真っ赤な本殿が印象的で、直ぐに目に付いた。

その昔、飢餓に備えて穀物を蓄えておく郷蔵(ごうぐら)を建てた。

そのお蔭で当地では延宝、享保、天明の飢饉にも餓死した者はいなかった。

村人はその恩に報いるために、神社を祀るようになったと言われ、これを御蔵稲荷

(おくらいなり)と呼ぶようになった。

神社の隣に避寒桜が咲いていた。

この時期に桜を観れるとは思っていなかったので、思わず見惚れる皆さん。

少し戻って、真言宗不動院を訪れた。

もとは延享三年(1746)夏の大津波犠牲者供養のため建立されたもので、座像は高さ1mほどだが、

親しみを込めて「大仏」と呼ばれている。

年1回(2月28日)の供養を欠かさず、文政八年(1825)以降からは漁場争いで投獄され、

腹を空かせて獄死した漁民総代二人(仁右衛門、団次郎)のため、大仏の顔に

ご飯を塗るようになったという。

浄勝寺

明応五年(1496)創建の古刹

徳川家康と当寺の専誉大潮(大超)上人は旧知の間柄であったといわれ、

徳川家康から御朱印十石を拝領し、幕府から朱印地を与えられた。

芝増上寺の末寺となっている。

往時は七堂伽藍を有する大きな寺で、敷地も広かったが、幕末からしばしば火事に見舞われ、

明治期だけで3回も焼け、本堂と鐘突堂だけになってしまった、そうである。

浄勝寺の裏に専修寺がある。

浄勝寺の別院となっている。

明治天皇船橋行在所(あんざいしょ)の碑

明治天皇は陸軍の演習や牧畜耕転(ぼくちくこううん)事業をご覧になるためにたびたび千葉県を訪れた。

明治六年から同四十五年までの間に計10回在県された、とのこと。

最初に千葉県を訪れて、一日目に昼食を摂ったのが、この地(現在の千葉銀行船橋支店の位置)

ということである。

その後もしばしば山口宅(船橋)を利用され、計10日宿泊した、そうである。

千葉県の指定遺跡になっている。

海老川橋

昔は川幅がはるかに広く、水量も多かった。

そのためか、徳川家康の出現までこの海老川橋に橋梁はなかった。

日本武尊が東征のさい、漁民の船を並べて橋渡ししたとの言伝えがあり、

船橋の地名の由来になっている。

泉重千代翁120歳の時の手形のレリーフがあり、”長寿の橋”とも呼ばれている。

船橋大神宮の鳥居が見えて来た。

石段を上ると・・・

御神輿が鎮座している。

社殿

正式名称は、意富比神社(おおいのじんじゃ)と言い、船橋大神宮の通称で親しまれている。

伊勢神宮の御厨である。

この日の安全を祈願

色んな神社が祀られている。

これはほんの一部だが、よくぞこれだけ神様が集まったものだと思う。

水天宮、稲荷神社、秋葉神社・古峯神社、八坂神社、八劔神社、金刀比羅社

香取神社・鹿島神社、祓所神社・春日神社、玉前神社・安房神社、天満宮、

八幡神社、竈神社、龍神社、道祖神社、客人神社、多賀神社・・・

船橋駅を出発して1時間5分、身体が充分に温まってきた。

道端で、調整のため一休みだ。

地蔵堂

安政年間に疱瘡(ほうそう)が流行したため祀られた。

成田街道入口交差点

丸い輪宝を上に乗せた道標がある。

一番右の石には”右なりた道”と刻まれている。

新京成線の踏み切りを越えてしばらく進むと・・・

御嶽神社があった。

延宝四年(1676)の創建と伝えられ、以前は蔵王権現と称されていたが、

明治初期の神仏分離に伴い現在の社名に改められた。

長い参道の先に・・・

いわゆる社殿造りではない、本殿があった。

しめ縄が掛けてあるので、本殿だと分かる。

風に吹かれて松ぽっくりが落ちてきた。

随分でかい!! こんなのに当ったら大変だ。

北米原産の大王松だろうか?

そろそろお腹が空いてきた。

道路脇のファミレスが気になる。

焼肉の美味そうな匂いが漂ってくる。

陸上自衛隊 習志野駐屯地 第一空挺団の正門

隊員がものものしく検閲をしていた。

写真を撮るのもはばかられるほどだ。

丸亀製麺は相変わらずの人気。

店内の行列が見える。

幸楽苑も素通りである。

八千代緑が丘のイオンモールまで我慢だ。

こちらは習志野駐屯部隊演習場

ここから国道296号線に沿って1.2Kmほども長い塀が続く。

習志野駐屯部隊演習場の先に八幡神社があった。

新木戸の鎮守で、吉橋霊場第67番札所になっている。

本殿へお参りし・・・

八千代緑が丘のイオンモールに到着したときには12時30分を過ぎていた。

2Fのレストラン街へ直行だ。

めいめい好みのものを注文。

『お腹が空いているから、美味しいねぇ』

自分は親子重を注文した。

これで750円はまあまあリーズナブルである。

お腹も一杯になり、元気を取り戻して、13時25分、イオンモールを後にした。

道路脇に様々な石搭が並んでいる。

馬頭観世音碑

二十六夜講塔、牛魂碑

出羽三山(月山、羽黒山、湯殿山)巡礼講塔

出羽三山の巡礼講塔をあちこちの神社で見かけた。

この辺りでは一つの流行になっているようだ。

石搭群の隣に小さな神明社があった。

案内板など何もないため、詳しいことは分からないが、

毎年10月9日に、昼食前にお参りした大和田新田上区の八幡神社と一緒に

”ココノカマチ”(九日祭りの意)が行われるそうだ。

石塔群

車の通行が多いため道路を渡ることができず、反対側から撮影したもの。

子安講中、女人講中などの文字が見える。

さわ田茶屋

戦後最初の首相東久邇宮殿下(ひがしくにのみやでんか)の市川の別邸(昭和初期に建造)

を昭和39年に移築したもので、風格を感じる。

街道筋に平成11年開業した蕎麦を中心とした食事処となっている。

圓光院

真言宗豊山派の寺院

慶長十五年(1610)に羅漢寺が移転して創立されたと云われる。

吉橋霊場第5番札所となっている。

圓光院の国道296号線を挟んでちょうど向かい側に長妙寺がある。

日蓮宗の寺院で、寛永三年(1626)の創建と伝えられる。

境内の梅が満開になっていた。

本堂左手に「八百屋お七の墓」と伝えられる墓がある。

お七は、江戸本郷の八百屋太郎兵衛の娘。

16歳(満14歳)という幼い恋慕の挙げ句に放火未遂事件を起こし、火刑に処されたことで知られる。

一途な悲恋として井原西鶴によって取り上げられ、後に浄瑠璃など芝居の題材となった。

医王山薬師寺の門

真言宗の寺院で、吉橋霊場代59番札所となっている。

東日本大震災後既に1年を過ぎているが、今なお荒れた感じのするお寺である。

時平神社(萱田)

平安時代、右大臣菅原道真を失脚させたときの左大臣藤原時平に由来する神社。

「下総三山の七年祭」(船橋市三山にある二宮神社と、船橋・千葉・八千代・習志野の

各地にある9社の神輿が7年に一度(丑年と未年)勢揃いするお祭り)には

時平神社(大和田)と交替で神輿を出す、という。

青い瓦葺屋根は初めて見た。

獅子口(棟の両端や降棟先端を飾る瓦)がある屋根も珍しい。

獅子が逆立ちをしている。

京成本線が見えて来た。

15時5分、この日のゴール京成大和田駅に到着。

船橋駅を出発してちょうど6時間、万歩計は25,000歩を越えていた。

さすがに皆さん、やや疲れ気味の様子だ。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたっ!』

次の第3回目は約1カ月後の4月26日、今日の続き大和田宿~佐倉宿を歩くことになる。

皆さんとまた楽しく歩きたい。

”ウマさんの「成田街道を歩く」の目次”に戻る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます