以前から何度か記事にしている水面まで到達したスギノキミドリイシですが、最近これまでになかった成長変化が現れました。

水面直下の部分に集中して複数の小枝が出ています。

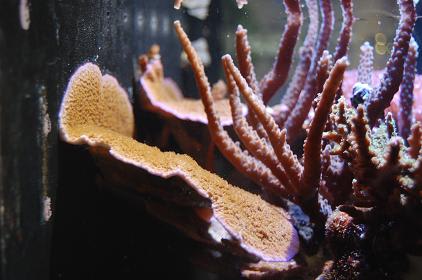

横から見たところ

横から見たところ

同じ部分を上から

同じ部分を上から

【2枚とも拡大できます】

この水槽で過ごした3年間で大枝が出る成長は何度もありましたが今回のような成長点は初めてです。もしかするとウスコモンに圧迫され続けている事への対抗策で、成長の速い小枝を今までより上部に張ろうとしているのか?と思ったり。

もうひとつは半年前からSCの照射時間を短くしてネオビームブルー球を長く当てるようになったのが成長点変化を招いたとも考えられます。

というわけで久しぶりの全景画像はメタハラ含みで撮ってみました。

この水槽を右側から見るとこうなっています↓

奥に見えているマキシジェットの水流はサンゴのトンネルを吹き抜けて底から水面への流れを造っています。水流用マキシジェットは2機だけながら高さと向きがうまくかみ合っているようで頂上付近にはいいうねりが起こっています。

このうねりの中で小枝がどんな屋根を形成してくれるか楽しみです。続きは「サンゴの成長点5」で。

水面直下の部分に集中して複数の小枝が出ています。

横から見たところ

横から見たところ 同じ部分を上から

同じ部分を上から【2枚とも拡大できます】

この水槽で過ごした3年間で大枝が出る成長は何度もありましたが今回のような成長点は初めてです。もしかするとウスコモンに圧迫され続けている事への対抗策で、成長の速い小枝を今までより上部に張ろうとしているのか?と思ったり。

もうひとつは半年前からSCの照射時間を短くしてネオビームブルー球を長く当てるようになったのが成長点変化を招いたとも考えられます。

というわけで久しぶりの全景画像はメタハラ含みで撮ってみました。

この水槽を右側から見るとこうなっています↓

奥に見えているマキシジェットの水流はサンゴのトンネルを吹き抜けて底から水面への流れを造っています。水流用マキシジェットは2機だけながら高さと向きがうまくかみ合っているようで頂上付近にはいいうねりが起こっています。

このうねりの中で小枝がどんな屋根を形成してくれるか楽しみです。続きは「サンゴの成長点5」で。

成長はゆっくりでいいよ~

成長はゆっくりでいいよ~

)

)