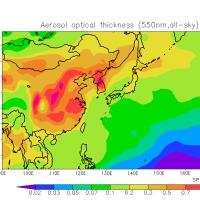

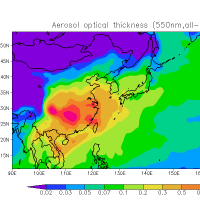

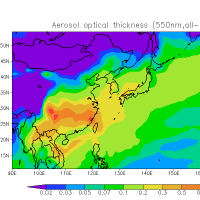

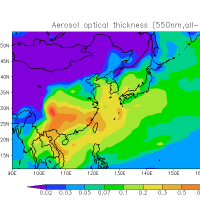

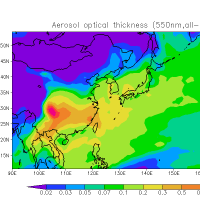

既報エアロゾルに係る記載(その27:PM2.5大気汚染物質推移のSPRINTARSアーカイブによる調査)で記載したように、現在、中国全土の13%で影響を及ぼして6億人が何らかの体調不良を訴えているという報道によって、また、政府、自治体が監視体制を強化したという情報を知ることによって、そう言われれば、最近、喉が痛いとか、体調が芳しくないといった自覚症状を感じている昨今。

本当にひどくなっていくのだろうか?と杞憂しています。

関連投稿:

エアロゾルに係る記載(その26:大陸からの大気汚染粒子の飛来による諸悪に係る雑感)

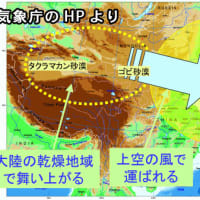

大気上空で浮遊するPM2.5で象徴される大気汚染粒子は風任せで、

いつ、大量にわが国に飛来して来るかもしれません。

また、汚染微粒子の中に新たな危険物質も検出されたという。

時事ドットコム

「春節明け、大気汚染また悪化=危険物質も検出-中国」によれば、

「【北京時事】中国では春節(旧正月)の長期休暇が明けて経済活動が再開し、大気汚染が再び悪化する傾向を見せている。新華社電によると、17日午前には北京や天津、河北省、河南省でスモッグが拡大。北京の一部は視界が500メートル以下となり「重度汚染」警報が出された。

9日からの春節休暇中は、新年を祝う花火や爆竹で、「肺がんやぜんそくなどの原因になる」として問題になっている微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が一時的に急上昇したものの、北京などの大気は比較的良好な状態を保っていた。

しかし、振り替えで平日扱いとなった16日から経済活動が本格化すると、北京では17日午前にPM2.5の濃度が環境基準の2倍以上の1立方メートル当たり200マイクログラムを超える場所も出てきた。視界が悪くなったため、北京から各地に延びる高速道路が一時閉鎖されたほか、北京空港では一部のフライトの発着に影響が出た。

一方、中国青年報によると、中国科学院大気物理研究所の研究チームはスモッグから大量の窒素有機化合物を検出。研究責任者はこうした有機化合物が1940~50年代に米ロサンゼルスで起きた光化学スモッグの主要原因物質の一つであると指摘し、「最も危険なサイン」と主張した。

PM2.5の排出原因で最も大きいのは自動車で、燃料用の石炭燃焼がそれに次ぐ。研究責任者は「スモッグを抑えるには汚染物質の排出抑制から着手しなければならない」と強調した。(2013/02/17-18:06)」

⇒一般的には窒素の化合物として、NH3(アンモニア)。NOX(ノックス)、CN(シアン)などは無機系の有害物質として知られていますが、数多く存在する揮発性有機化合物と想われる窒素有機化合物の中で、今回、AM2.5と共存して検出されている窒素有機化合物は光化学スモッグの主要原因のひとつともいう。

政府、自治体の監視体制の更なる強化が望まれます。

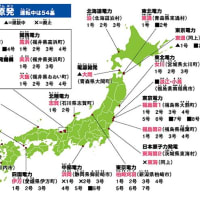

今回は、それでは国内ではどのような監視体制で、どのような地域で大気汚染物質が観測されているか?に係る主な関連記載を個人的なメモとして、Google検索で調べました。

(過去の推移などを示す図表については本文参照願います。)

日本経済新聞

2013/2/18 20:49

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1803J_Y3A210C1CR8000/

これに対し、自治体側からは、住民に対し、ホームページなどを通じて観測情報を提供しているといった報告があった。

環境省によると、PM2.5の観測地点は現在約550カ所。うち、同省が自治体と情報共有しているのは約4割にとどまっており、全容の把握が難しい。同省は早期に1300カ所に増やし、監視態勢の強化を目指している。」

物質 環境上の条件

微小粒子状物質

1年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3 以下であるこ

と。(H21.9.9 告示)」

ス成分(VOC、NOx、SOx1等)から生成される二次粒子に分類される。

PM2.5 の発生源は、自然起源と人為起源に分類される。黄砂や、火山排出物などの自

然起源の粒子にはPM2.5 より大きな粒径のものが多く含まれる。

よる大気汚染状況の常時監視が必要となったことから、環境省は平成22 年3 月、常時

監視の事務処理基準を改正し、PM2.5 を地方公共団体による常時監視の対象に追加し

た。その際、環境基準達成状況を把握するための質量濃度だけでなく、効果的なPM2.5

対策の検討に資するPM2.5 成分分析の実施も、同事務処理基準に盛り込まれた。・・・

「・・・微小粒子状物質(PM2.5)の基礎知識

PM2.5とは?

- 粒子径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは、1ミリメートルの1000分の1)以下のものを総称して、「PM2.5」と呼んでいます。

(「PM」とは、粒子状物質(Particle Matter)の略称です。) - この大きさ、髪の毛(約70マイクロメートル)や花粉(スギ:約30マイクロメートル)、黄砂(約4~7マイクロメートル)よりも小さな粒子です・・・

県内での監視体制

- 環境基準が設定されたことを受け、県では、既に県内6か所の測定局に自動測定器を設置して昨年から常時監視を開始したほか、現在も監視体制の整備を図っています。

- 県のほか、政令指定都市である静岡市及び浜松市においても、それぞれ自動測定器を設置し、同様に常時監視を行っています。

- これらの測定データについては、1時間ごとに収集し、「静岡県大気汚染常時監視システム」ホームページにて公開しています。・・・」

環境に負荷の少ない安全で快適な社会づくり - 新潟県

「・・・

図表2-3-1 大気汚染常時監視結果(21年度)

二酸化硫黄

二酸化窒素

浮遊粒子状物質

光化学オキシダント

・・・

中央環境審議会では、234種の有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質を選び、そのうち健康リスクがある程度高いと考えられる22種の優先取組物質を示しています。

21年度、優先取組物質のうち、公定分析法が示された19種類について、一般環境地域、発生源周辺地域及び道路沿道地域の3地域に分類して県内12地点において調査を実施しました。

その結果、環境基準が定められている4物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン)について、すべての地点において環境基準を達成しました。

また、指針値※が定められている7物質(アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン及び1,3-ブタジエン)の濃度は、すべての地点において指針値未満でした。

微小粒子状物質(PM2.5)はどのようなところから発生するのですか。

微小粒子状物質(PM2.5)の発生源としては,工場のばい煙や自動車排ガスといった化石燃料の燃焼などの人の活動に伴うもののほか,火山の噴出物や波しぶきなどによる海塩の飛散等の自然界由来のものがあります。

最近では中国からの影響が懸念されていますが,これに限らず通常の生活でも発生しており,タバコの煙やハウスダストのうち,粒径の小さなものもこれに該当します。

また,こうした微小粒子状物質は,粒子として排出される一次粒子のほか,ガス状物質が大気中で粒子化する二次生成粒子とに区分されます。・・・

【測定体制及び測定結果について】

広島県内で微小粒子状物質(PM2.5)を測定しているのですか。

広島県では,平成24年10月から微小粒子状物質(PM2.5)濃度の測定を始め,現在,広島市及び福山市を含め,県内10ヶ所で常時測定を行い,毎時間ごとの結果を広島県環境情報サイト「エコひろしま」でリアルタイムに情報提供しています。

測定結果HPアドレス http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/e/kanshi/taikihour/taikihourindex.htm

また,当分の間,日平均値についても,翌日(土日祝日を除く)に次の広島県環境情報サイト「エコひろしま」で速報値を情報提供することとしています。

日平均値HPアドレス http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/pm25-index.html ・・・

国内各地の状況はどうすればわかるのですか。

環境省の大気汚染物質広域監視システム(通称「そらまめ君」)において,全国の観測値が公表されていますが,現在アクセスが集中しており,繋がりにくい状況が続いています。

環境省「そらまめ君」HPアドレス http://soramame.taiki.go.jp

微小粒子状物質(PM2.5)等の測定値については,「そらまめ君」の他,各都道府県のHPでも確認できますので,各地域の計測値については,各都道府県HPから確認してみてください。

なお,各都道府県HPへは環境省HP(http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html)からアクセスできます。

・・・

中国からの影響について

平成25年1月以降,中国で大規模で深刻な濃霧の発生が生じ,この中国の大気汚染が偏西風に乗って日本に飛来していることが懸念されています。

国(環境省)は,「現時点では直ちに影響があるレベルではない。(平成25年1月31日記者会見:加藤勝信官房副長官)」との認識を示す一方で,緊急行動計画を発表し,国内の観測体制の強化,専門委員会による健康影響の分析などを進めることとしています。(平成25年2月8日記者会見:石原伸晃環境相)

中国の汚染物質が高濃度のまま日本に来るのですか。

海を越えて流れて来る過程で,拡散したり,雨で落ちたりするため,中国で問題となっている高濃度に汚染された大気が,そのままの高濃度で日本に流れ着くということはありません。

中国でどうして高濃度汚染が起きているのですか。

中国の工場や発電所では多くの石炭が使用されていたり,経済成長に伴って,自動車の保有台数が急増するとともに,現在も硫黄分の高いガソリンが使用されています。また,この冬は例年より冷え込みが厳しく,暖房用の石炭の使用量が増大しているようです。

このような汚染物質の排出量の増大に併せて,放射冷却現象に無風状態が加わって生じる,いわゆる逆転層の気象条件が重なり,地表近くの高湿度の空気中に汚染物質が滞留したためと考えられます。

中国で対策は行われないのですか。

中国の汚染レベルは外出等に支障を生ずる深刻なレベルとされており,中国においてもガソリン中の硫黄分の低減や工場から発生するばい煙の規制強化など,各種対策を進めるとしています。

また,日本の外務省は「最近の中国の大気汚染の深刻な状況は日本の環境にも影響を与えかねない問題として高い関心を持って注視している。ついては,今後,日中間で協議を実施し,情報交換を行うとともに,いかなる協力が可能か検討していきたい。」と中国政府に対策への協力を呼び掛けています。

中国の大気汚染に関する外務省としての対応 平成25年2月8日

中国から黄砂が飛んでくる時は,微小粒子状物質(PM2.5)濃度は高くなるのですか。

黄砂が飛来する時には,微小粒子状物質(PM2.5)濃度が高くなる可能性がありますので,広島県のホームページで,微小粒子状物質(PM2.5)の濃度の状況を確認するなどしてください。

・・・(後略) 」

東京都も世田谷、成城一般環境大気測定局、上馬、八幡山自動車排出ガス測定局の4局を設け、常時監視を行っています。

二酸化いおう(SO2)

一酸化炭素(CO)

浮遊粒子状物質(SPM)

二酸化窒素(NO2)

光化学オキシダント(OX)

微小粒子状物質(PM2.5)

(測定結果 略)

大気汚染物質濃度を経年的に見ると、浮遊粒子状物質と二酸化窒素は低下傾向にありますが、光化学オキシダントは近年増加傾向にありましたが、23年度は前年に比べ減少しました。