🌸生物はなぜ死ぬのか5(リボソームRNA遺伝子)

⛳リボソームRNA遺伝子

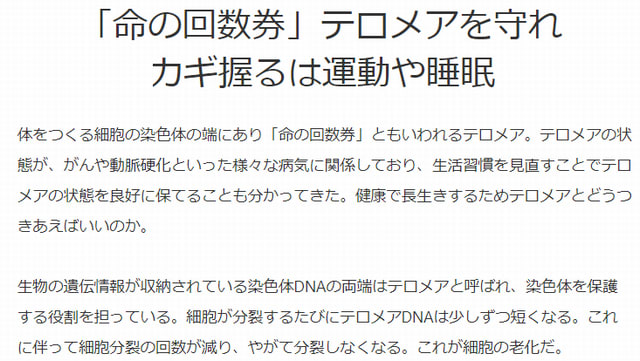

☆リボソームとは(復習)

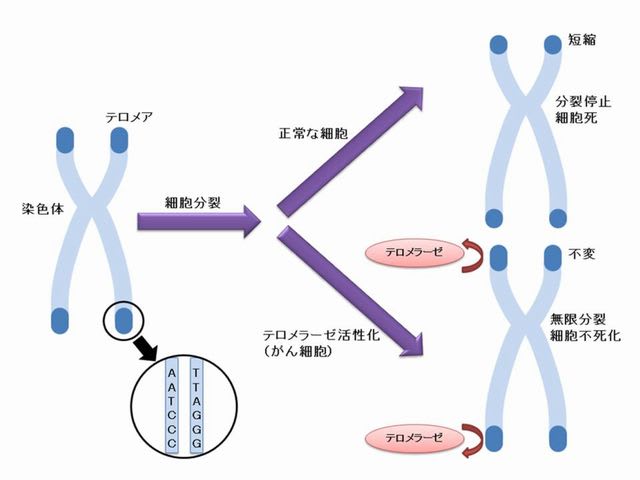

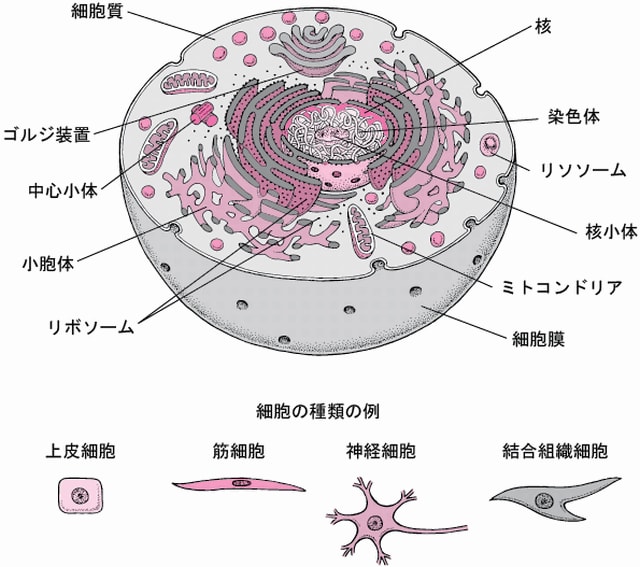

*生物が持つ細胞内でタンパク質を合成する装置

*生物が持つ細胞内でタンパク質を合成する装置

*働きはリボームRNAが担っている

☆寿命に影響がある代表的な遺伝子(お互いに関係があり)

*リボソームRNA遺伝子の安定性に関わる

☆リボソームRNA遺伝子(リボソームRNAを作る遺伝子)

*真核細砲では同じ遺伝子が100コピー以上直列に連なる

*繰り返し返し構造を取っているので、コピー数が多い

*通常の遺伝子に比べて100倍以上の変異が入いる

⛳リボソームRNAのコピーは不安定な領域

(その安定性のメカニズム)

☆変異は正常なリボソームの働きを妨げる

*コピー減少すると、必要量のリボソームRNAを生産できなる

*細胞は正常に生育できない

☆細胞は、進化の過程で

☆細胞は、進化の過程で

*リボソームRNA遺伝子はコピー数を増やす「遺伝子増幅作用」を獲得

☆増幅機構は精巧

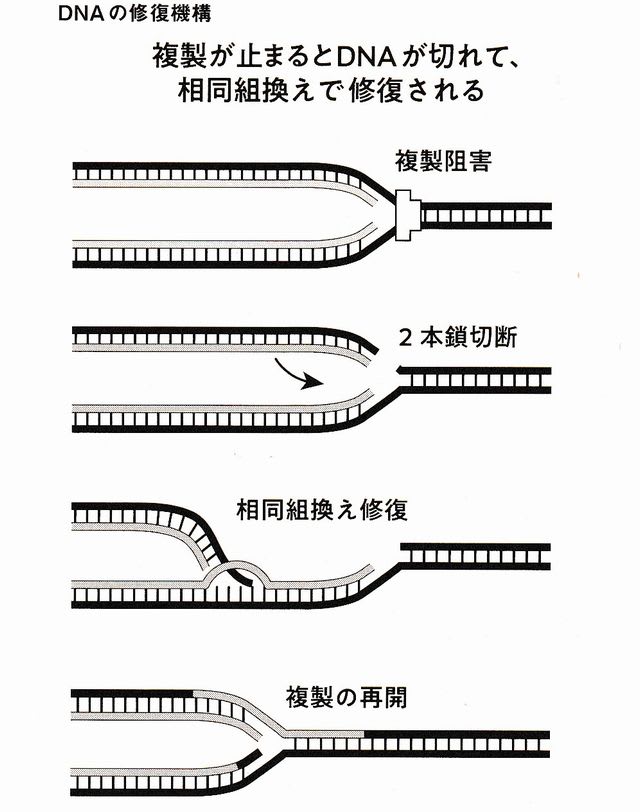

*DNAの複製では、細胞が分裂する前に1回だけ起こる

*リボソームRNA遺伝子の増幅、部分的な複製が複数回起こる

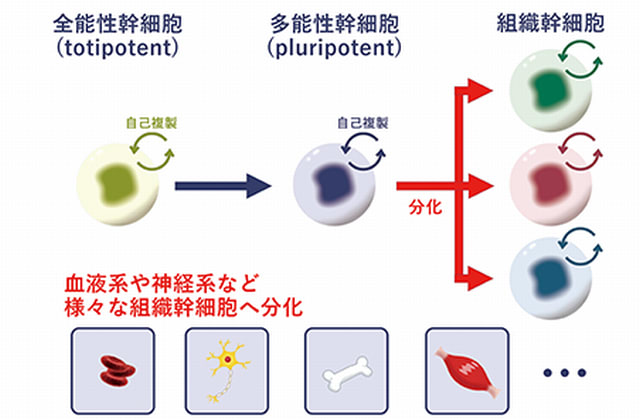

☆真核生物は、減ったコピーを元に戻す「遺伝子増幅」能力を獲得し

*リボソームをたくさん作ることが可能になった

*細胞の巨大化に成功し、いろんな機能を持った細胞を

*作れるようになった

☆ヒトの神経細胞は、長いもので1メートル以上のものもある

⛳不安定な遺伝子が寿命を決める

⛳不安定な遺伝子が寿命を決める

☆寿命を変化させる遺伝子

☆複製を止めて組換えを起こす遺伝子FOB1

☆複製を止めて組換えを起こす遺伝子FOB1

*FOB1が壊れると、寿命が60%延長する

☆非コードの転写を抑えて「ずれた」組換えを防ぐSIR2

*SIR2が壊れると寿命が半分に短縮する

☆酵母で見つかった寿命に関わる3つ遺伝子

*GPR1、SIR2、FOB1

⛳FOB1とSIR2の働きが、寿命の決定機構となる詳細

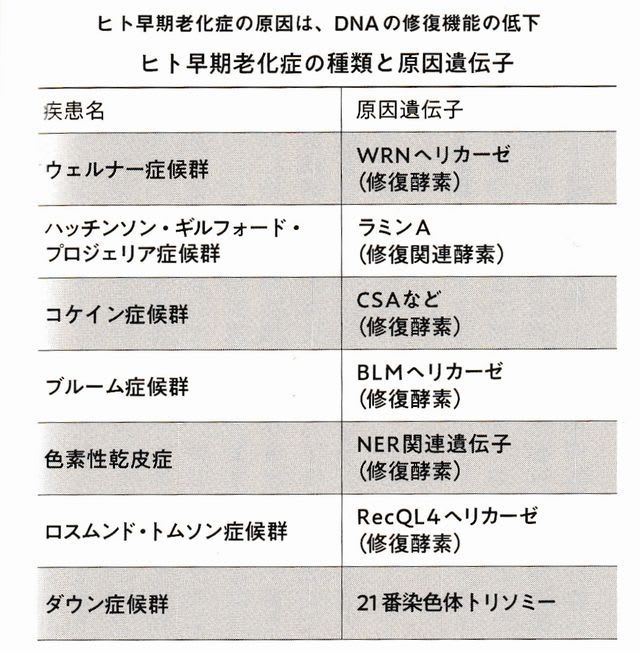

☆ヒトの早期老化症もゲノムの安定性が関わっている

☆ヒトの早期老化症もゲノムの安定性が関わっている

*FOB1が働かないと、複製が止まったりDNAが切れたりしない

*組換えが起こらずリボソームRNA遺伝子は「安定化」する

☆SIR2が壊れると切れたDNAがあつちこつちにずれて

*組換えを起こすため

*リボソームRNA遺伝子のコピー数変動し「不安定化」する

☆リボソームRNA遺伝子以外のゲノム

*複製阻害配列はなく、このような不安定化は起こらない

☆ヒト早期老化症の原因遺伝子

☆ヒト早期老化症の原因遺伝子

*DNAの修復(ゲノムの安定化)に関わる遺伝子です

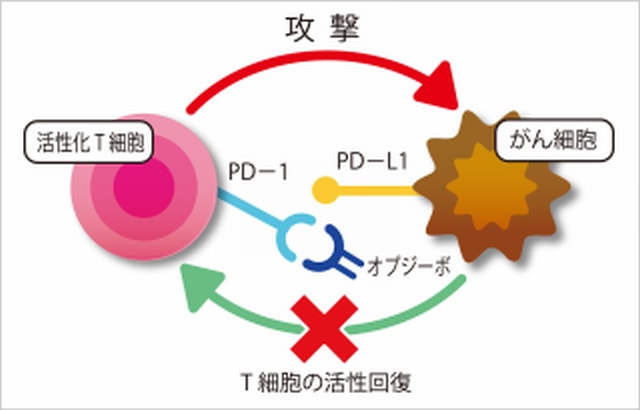

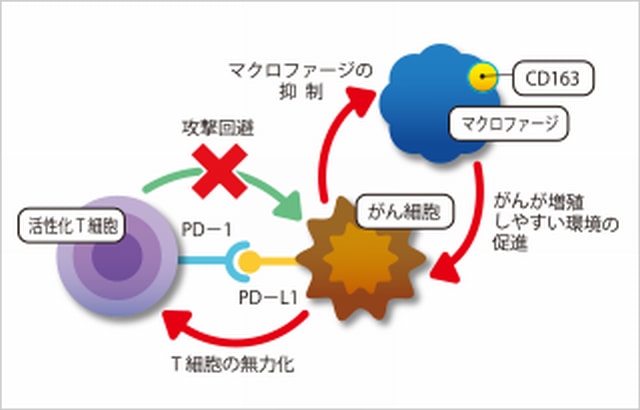

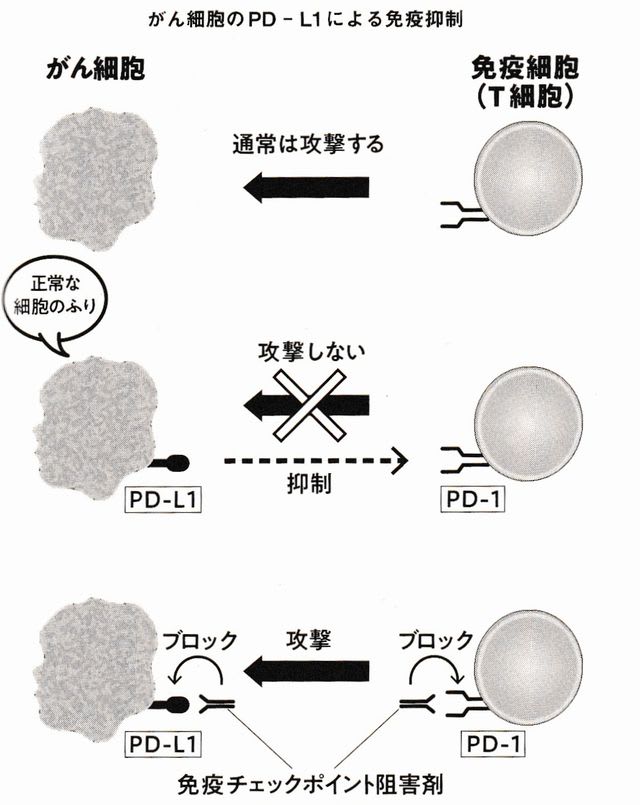

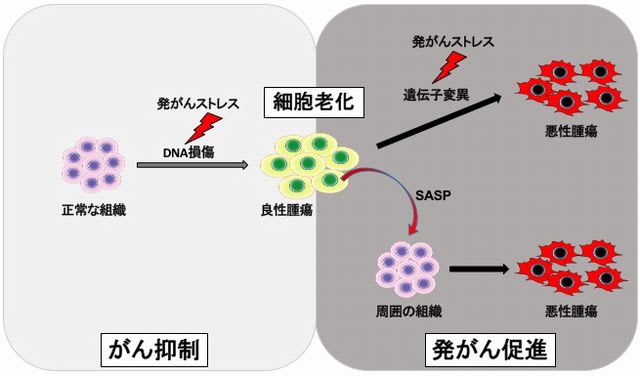

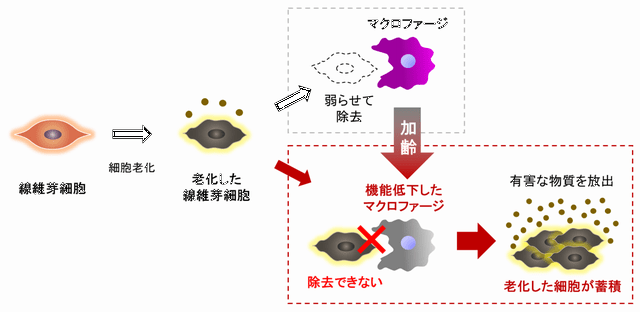

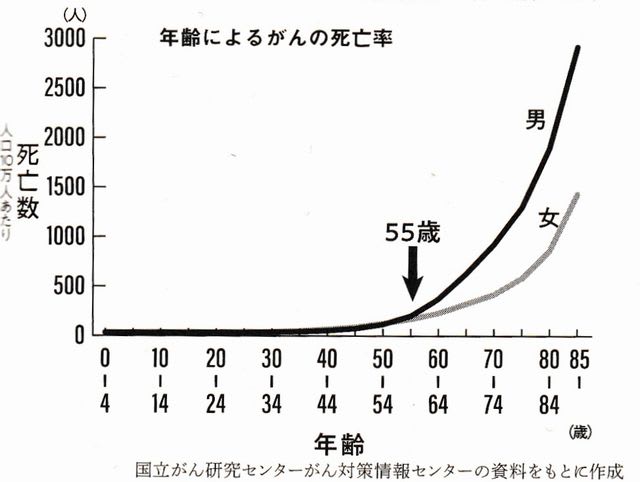

*ゲノムが不安定化すると、がん化したら困るので

*その前に増殖を止めるべく

*細胞の老化スイツチをオンにして細胞の老化を誘導する

☆リボソームRNA遺伝子

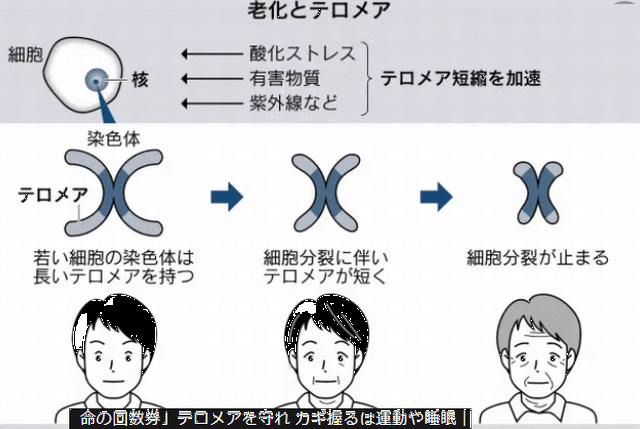

*ゲノムの中でいつもコピー数が減ったり増えたりしている

*もっとも不安定な領域

☆安定性がはじめに悪化して、老化スイツチをオンにしている

☆安定性がはじめに悪化して、老化スイツチをオンにしている

*「メインの老化スイッチ」として働いている

☆酵母のリボソームRNA遺伝子、ゲノム全体の約10%を占める

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『生物はなぜ死ぬ』

生物はなぜ死ぬのか5(リボソームRNA遺伝子)

(『生物はなぜ死ぬ』記事、ネットより画像引用)