■チェンマイ 暮らしに息づく仏教

タイ北部の観光都市チェンマイは大昔、北タイ一帯を治めたラーンナ・タイ王朝の首都として栄えたため、町には百を超える古い寺がある。出張ついでにいくつか訪ねて驚いたのは、どこに行っても多くの十代の少年僧が熱心に修行していたことだった。案内してくれたベテラン女性運転手のウボンさんが言う。「寺に中学や高校があり、一切の費用が免除されることもあり親は男の子を寺に入れたがる」。出家僧と同じ黄色い僧衣を着ていても彼らはまだ十代。つい頑張れと声をかけたくなった。「ところで私の車にお坊さんが一人で乗ることはできません」。二百二十七の戒律の一つが、僧侶は女性と二人きりになることを禁じているからだ。出家僧は結婚は許されず、高僧になっても僧衣は若いときと同じだ。厳しいタイ仏教だが、庶民生活にも教えは息づいている。タイを理解するには自分にも座禅くらい必要かもしれない。 ソース

---

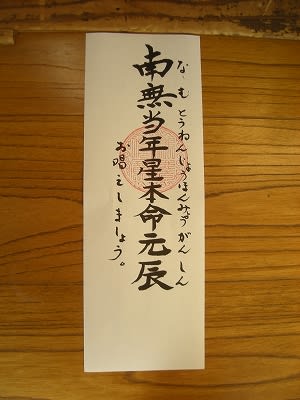

※「戒律」を守っている僧はリスペクトされる。