野営地に戻ったエイシア軍は疲弊しきっていた。

誰も一言も口を利かず、それぞれのテントへと戻っていく。

朝はその顔に生気がみなぎっていたというのに・・・

人的被害こそ少ないものの、人外の魔物や見たこともない兵器を使用されては兵の士気も落ちようというものである。

一人、専用のテントの中でリムは次の作戦を考えていた。

しかし、現在までに持ち運んできた兵器はどれもたいした戦果を挙げられそうもない。

トルバシェットで“焼く光”を壊し、カノン砲でゴーレムやトロールを撃退しても、空からの攻撃には対処法がない。

侵攻作戦前、ワイバーンの存在を噂で知っていたリムは対空銃の開発を提案していた。

しかし、エイシアの軍事力を過信している軍上層部では取り合ってもらえなかったのだ。

仕方なく現状で用意しうる兵器を持っては来たのだが・・・

「失礼しますよ。」

テントの中に場違いなほど明るい声が響いた。

嫌な予感がして振り向いたリムは予感が的中したことを悟った。

「貴様は・・・」

青みがかった髪は肩口まで伸びており、軍人として最前線で戦うには長すぎる。

女ほどの細さしかない華奢な体と端正な顔立ちは、

この男が戦場では戦闘に参加していないことを物語っている。

男の名は“レヴィ・アトン”

その髪の色と天才的な軍略から“蒼龍の軍師”と人は呼ぶ。

まだ20代前半であろうか。その若さでエイシアの最高軍師を任命されているところからもその有能さが窺えるが、

一方で冷酷かつ残虐な計略を涼しい顔で命じてきた。

そのため、別名“氷のレヴィ”と呼ばれている。

これまでの戦闘の中で何度かリムもレヴィの軍略に従ったことがあるが、

そうした戦闘は決まって凄惨を極めた。

ある重要な砦の攻略を命じられたときのことだった。

砦の戦士は屈強であった。

このままでは攻略に数ヶ月はかかると考えられていた。

そのときレヴィは砦の全周を包囲し、草(スパイ)を使って全ての井戸に毒を投げ込むように命じた。

補給路を断たれ、食うものも飲むものもなくなった砦の戦士たちは、多くが自決をした。

しかし、そのものたちは幸せだった。

残りの自決できなかった者は飢えと乾きに耐えられず、あるものは発狂し、あるものは衰弱して死んでいった。

そして一ヵ月後、リムたちが砦の中に侵攻したときには耐え難い臭いと地獄の光景が広がっていた。

衰弱して死んだものの遺体は何者かによって食い荒らされていた。

もちろんこの砦内には獣などはいない。

飢えに耐えられなかった人間の仕業だった。

中には明らかに刃物によって致命傷を受けたと考えられる遺体もあった。

立ちすくむリムは傍らのレヴィの顔を見てぞっとした。

その端正な顔は涼やかな微笑を浮かべていた。

いつもと変わらないその微笑みは何よりもリムの心を冷たくした。

今回の作戦にも、レヴィが同行することが、リムには事前に知らされていた。

しかし、レヴィは作戦前夜にリムのもとに現れ、

「お手並み拝見と行きますよ。陸上軍大佐殿・・・。」

と告げるとそれきり姿をくらませていた。

そのレヴィがいまさらになって現れたのだ。

リムにとっては、最も会いたくない相手だった。

自らの失敗を天才的軍師に指摘されるというのはもちろん腹立たしいことなのだが、それだけではない何かがこの男にはある。

まるで自分の心の闇までも見透かされているような・・・

レヴィの冷たい瞳を見ていると、そんな気がしてくる。

足音も立てずにレヴィがテントの中に入ってくる。

それは、もともとこの男が体重を持っていないかのようにも思えた。

そして、リムが向かっている机の上に腰を下ろした。

「今ごろ何をしにきた?」

テント内のランプに照らされ、レヴィの影が壁に大きく映っている。

「四十点というところでしょうか。」

傲岸不遜(ごうがんふそん)な物言いだったが、リムは無視をした。

「貴方の状況に応じた判断力と、先見性は素晴らしい。私も高く評価していますよ。ただ、貴方には一軍を統率するのは難しいようですねぇ・・・。」

「俺に統率力が欠けていると言いたいのか?」

「いえいえ、貴方にはこれだけの大軍を指揮するだけの才能がある。だからこそ今の地位におられるわけですよ。ただねぇ、お父上と兄上があんな事件を起こしたとあれば、兵も素直には貴方の意見を聞かないでしょう・・・」

強烈なボディーブローだった。きつくこぶしを握り締めながらも、リムは勤めて平静を装っていた。

レヴィが微笑を浮かべながらリムの瞳を覗き込む。

「では、なにかいい案でもあるのか?」

リムは父と兄の件(くだり)には触れず、押し殺した声でたずねた。

しかし、強がりでさえも、氷のレヴィには見透かされているようだ。

レヴィの氷の瞳が、いっそう冷たさを増した。

「そうですねぇ。私に作戦を任せていただけるというならば、ご助言いたしましょう。」

もともと、軍師の命には従わねばならないというのがエイシア陸上軍の絶対的な掟だ。

加えてリムには、2度も作戦を失敗に終らせてしまったという負い目があった。

この申し出を断れるはずはない。

嫌なやつだ・・・

リムは感情を押し殺し、普段の無表情のまま尋ねた。

「断れる理由が見つからないな。それほどまでに自信があるなら話してもらおうか?」

「その前に、現在の自軍残存兵力はどのくらいだと思っていますか?」

質問を質問で返された形になった。

リムは、この軍師とのまともな会話を諦めた。

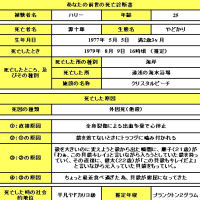

「60万の兵士のうち、騎兵が20万、歩兵が58万、残りの2万が整備士などの非戦闘兵だ。先の二度の戦闘で騎兵と歩兵を計1万5千失った。」

「ほう・・・、あれだけの劣勢で、死んだのがわずかに1万5千ですか。優秀優秀。」

「おちょくっているのか。騎兵が19万5千、歩兵が57万残っている。ヴァルド・ライツを陥落させるには十分な兵力だ。」

机の上に座っていたレヴィが床に足を下ろした。

「それも40点というところですね。」

ランプに照らされたレヴィの影が、いっそう大きくなった。

「あなたが相手にしているのは、龍戦争の要。

龍の頭脳と、龍の絆を有する世界最強の大国だと認識していますかな?」

「言葉を慎んだ方がいいんじゃないのか?

例え、かつての大国であっても、エイシアの軍事力を持ってすれば陥落する。

真の世界最強はエイシアであると、ライオネット大統領閣下のお言葉である。

軍法会議物の発言だな。」

「くくく・・・。他の兵士ならいざ知らず、あなたがそんなことを考えているとは思いませんでしたよ。」

この男には、そんなことまで見透かされている・・・。

砂漠が近いライティヒ地方では、夜になると耐え難い熱気が身体を蝕んでくる。

故郷の恵まれた気候に慣れきった兵たちには、この熱気も士気を奪う原因の一つとなっている。

比較的暖かい地域で生まれ育ったリムですら、額に汗をにじませながらの遠征となった。

しかし、今、背中に流れている大量の汗は、身体の芯までも冷たくしていた。

レヴィの笑わない瞳に見られていると、自分がひどく矮小なものに感じられる。

それは、およそ人が人に対して向ける眼ではないのだ。

「まぁ、それは置いておきましょう。問題は、今の陸上軍の状態で、ヴァルド・ライツの精鋭に勝てる可能性は非常に低いということです。

その点はあなたもわかっているんじゃないですか?」

確かにリムも同じ意見を持っていた。

もともと、上層部がヴァルドを見くびりすぎていたのだ。

地上最強の名に胡坐(あぐら)をかき、情報収集を怠った結果が、現在の状況に繋がっている。

とはいっても、全ては現場で指揮を取っていた自分に全責任があることも、リムは認識している。

沈黙を答えと受け取ったのか、レヴィは続けた。

「だとすれば、まずは敵の戦力を殺ぎ、自軍の士気を取り戻すのが最優先だということです。

私が明後日までに敵軍戦力を殺ぎ、城壁を突破する準備をしましょう。そのかわり、あなたには士気を取り戻していただきましょう。」

「・・・・・。わかった、従おう・・・・・。

ただし、貴様の意見を先に述べてもらおうか。」

「もちろんですよ。今は兵のあなたに対する忠誠心を高めることが重要です。

そのために、最も危ない橋を渡っていただきましょう。

なに、エイシア陸軍中最強を誇るあなたにならば簡単なことですよ。」

・・・心にもないことを・・・。

見透かされていることを知りながら、それでもリムは冷静を保つよう努力していた。

「俺ができることならやってやろう。

失敗の責任も果たさなければならんしな。」

「その気概が好きですよ。では、このように動いてもらいましょう・・・・・。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます