ソーシャルワーカーが地域でのネットワーキングを進めていくためには、まずは、基本的な2つの要件が必要であろう。そこから考えてみたい。

①ソーシャルワークの両機能である、コーデイネーション機能とどのような関係にネットワーキング機能を位置づけ、両者でもってソーシャルワークの目的をどのように達成するのかが示されなければならない。

②具体的に、ネットワーキングを進める際には、PLAN→DO→SEEの過程が不可欠であり、理論と実践のすりあわせのもとで、最終的には一定のマニュアル的なものが必要となる。

①は理念なり枠組であり、②は具体的な展開方法である。まずは、何回かに分けて、①について、どのようにネットワーキング機能を位置づけるかを、徒然考えていきたい。

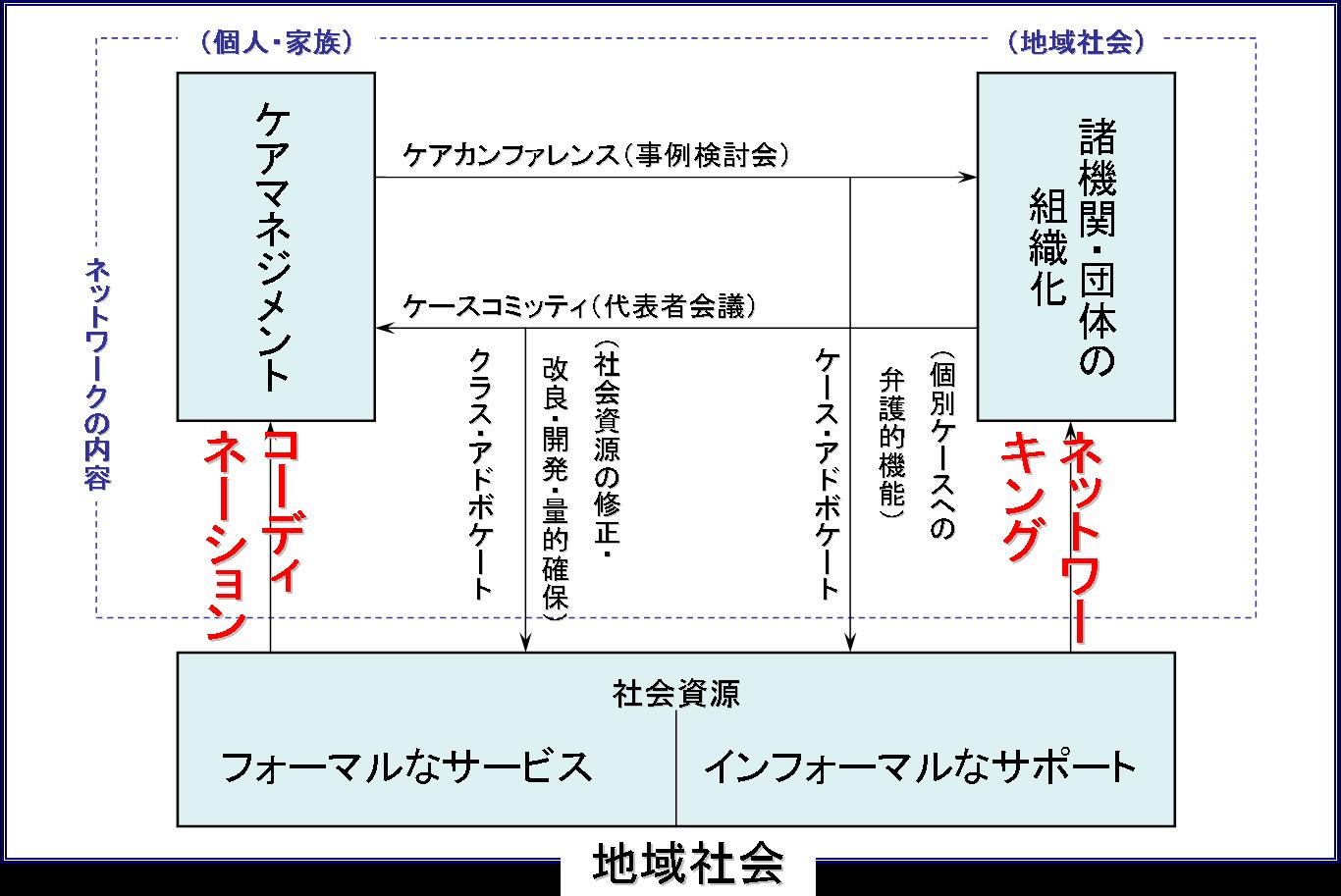

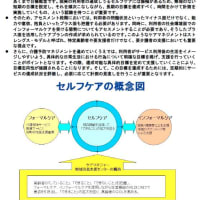

私は1992年に『ケースマネージメントの理論と実際』(中央法規出版)を著したが、その時から、コミュニテケアを進めていくためには、ネットワーキングが理論的にも、実践面でも必要と感じていた。そのため、その著書で、上記のような図(クリックすれば、大きくなります)を書いている。その当時は、どこまでが私の研究していく領域かは全く分からなかったが、今考えてみると、その後はコーデイネーション研究に終始してきたことになる。

さらに、コーデイネーション研究をする中で、ネットワーキング研究が必要であると実感したことを、3点ほどふれておきたいが、今日は、その1つを話題にする。

ケアマネジメントの研究を始めた当初、社会資源もない日本で、こんな研究をしてどうするのかという批判があった。これについては、コーデイネーションの仕事をするからこそ、新しい社会資源を作り上げていくことにつながっているのだということを主張した。こうした批判に応えて、それを理論化するために、この図を作るきっかけになったと思います。(当然それだけで作ったのではありません。)ここから、コーデイネーションとネットワーキングは切っても切れない関係があり、そこを私は、実務者と代表者の両方のカンファレンスで結びつけた。

その当時、私の師である岡村重夫から、このカンファレンスをもって突き詰めろとのご指導を受けたが、結果的にはさぼってしまったことになる。岡村重夫はここにソーシャルワークが機能する鍵があると感じたのだろうと思う。その当時、岡村重夫は、事例研究方法について熱心に研究されていた。また若き頃は厚生省に行き局長と議論するのがおもしろかったとの話をきいたことがあるが、一度、局長を囲んで、名の通った社会福祉研究者が集まり、「地域で大きな震災が起これば、社会福祉は何をするか」がテーマで議論した時の思い出話をされたが、その時に先生の一言が印象に残っている。局長が「岡村理論からすればカンファレンスを開くことだよね」と念をおされ、その通りと答えたとおっしゃっておられた。

その意味では、コーデイネーションにもネットワーキングにも「会議」の目的や「会議」のマネジメントが重要な意味をもっているのではないでしょうか。

①ソーシャルワークの両機能である、コーデイネーション機能とどのような関係にネットワーキング機能を位置づけ、両者でもってソーシャルワークの目的をどのように達成するのかが示されなければならない。

②具体的に、ネットワーキングを進める際には、PLAN→DO→SEEの過程が不可欠であり、理論と実践のすりあわせのもとで、最終的には一定のマニュアル的なものが必要となる。

①は理念なり枠組であり、②は具体的な展開方法である。まずは、何回かに分けて、①について、どのようにネットワーキング機能を位置づけるかを、徒然考えていきたい。

私は1992年に『ケースマネージメントの理論と実際』(中央法規出版)を著したが、その時から、コミュニテケアを進めていくためには、ネットワーキングが理論的にも、実践面でも必要と感じていた。そのため、その著書で、上記のような図(クリックすれば、大きくなります)を書いている。その当時は、どこまでが私の研究していく領域かは全く分からなかったが、今考えてみると、その後はコーデイネーション研究に終始してきたことになる。

さらに、コーデイネーション研究をする中で、ネットワーキング研究が必要であると実感したことを、3点ほどふれておきたいが、今日は、その1つを話題にする。

ケアマネジメントの研究を始めた当初、社会資源もない日本で、こんな研究をしてどうするのかという批判があった。これについては、コーデイネーションの仕事をするからこそ、新しい社会資源を作り上げていくことにつながっているのだということを主張した。こうした批判に応えて、それを理論化するために、この図を作るきっかけになったと思います。(当然それだけで作ったのではありません。)ここから、コーデイネーションとネットワーキングは切っても切れない関係があり、そこを私は、実務者と代表者の両方のカンファレンスで結びつけた。

その当時、私の師である岡村重夫から、このカンファレンスをもって突き詰めろとのご指導を受けたが、結果的にはさぼってしまったことになる。岡村重夫はここにソーシャルワークが機能する鍵があると感じたのだろうと思う。その当時、岡村重夫は、事例研究方法について熱心に研究されていた。また若き頃は厚生省に行き局長と議論するのがおもしろかったとの話をきいたことがあるが、一度、局長を囲んで、名の通った社会福祉研究者が集まり、「地域で大きな震災が起これば、社会福祉は何をするか」がテーマで議論した時の思い出話をされたが、その時に先生の一言が印象に残っている。局長が「岡村理論からすればカンファレンスを開くことだよね」と念をおされ、その通りと答えたとおっしゃっておられた。

その意味では、コーデイネーションにもネットワーキングにも「会議」の目的や「会議」のマネジメントが重要な意味をもっているのではないでしょうか。

| ケースマネージメントの理論と実際―生活を支える援助システム白澤 政和中央法規出版このアイテムの詳細を見る |

ネットワーキングについて、しげくまの施設では、

「地域療育システム検討会」という組織を年に数回設け、

療育に関係する関係者並びに教育・医療・子育ての実務関係者が一同に集まり会議を行うようにしています。

発達障害者支援法の施行が一つのきっかけですが、地域療育を模索する柱として、しげくまの施設が公立の発達障害児のセンターであるためその事務局を担っています。

障害児の早期発見・早期療育から就学支援・就労支援まで生涯を見据えた支援の開発や、施設をこえて保護者をも巻き込んだ地域療育の開発と、テーマは無限に広がってきています。

今年で3年目となりますが、啓蒙パンフレットと連携シート(ケアマネツールに近い・・)を作ったので、その辺の舵取り役として今年度も役割をこなしていきたいと思っています。

先生のおっしゃるとおり、「会議」の役割は大きくいかに意図的に会議をマネージメントしていくかであります。そのためには共通の「言語」(ケアマネのツールや啓蒙のパンフなど・・)を使う必要があると思います。変な話、学校の先生と私たち指導員と、お医者さんと、保護者さんでは同じことばも違う意味で使っていることが多いことがわかりました。

ネットワーキング3年目にして、やっと同じことばで他職種・他機関の方と会議をすることができそうな気がしています。

私は、「レジデンシャル・ソーシャルワーク論?」の不連続の連載をしていますたが、そこではコーデイネーション機能を中心に考えてきましたので、あまりネットワーキング機能については述べてきませんでした。参考になりました。今後追加して、整理したいと思います。

是非、しげくまさんの施設でネットワーキングのために活用されている「連携シート」をご紹介下さい。期待しています。

ケアマネジメントと似ているとのことですが、恐らく、PLAN→DO→SEEの考えが基礎にあるのではないでしょうか。

実習指導の経験からですが、白澤先生の現場からの声との励ましで書き込ませていただきます。

まだまだ考察不足なのですが、RSW実習の中ではどうしても、個別援助が中心になってしまいがちです。地域に関わっていく事例として、包括支援センターで開催された、居住型施設事業所会議(ネットワークつくり)に同行してもらいました。「実習期間中は同行で終わりました。」そこで、「宅老所調査」を行うことになり、その後、その調査結果を居住中型事業所会議で発表し、次に、その結果をケア会議で私が居住系施設代表者として発表しました。今年度はマップつくりも計画しています。このように、RSWであっても地域にも関わっていくことだ出来ると思います。ただし、実習期間ではそこまで展開できませんでしたが、実習後に実習生の方に報告させていただきました。

施設の場合は、確かに個別支援になりがちだと思います。逆に、その特徴を生かして、施設生活を支援することで、ソーシャルワーカーとしての個別援助について、深めた実習もいかがでしょうか。

同時に、施設内でのカンファレンスの持ち方、家族介護者との対応、地域の人々との会議、オブツズマンとの話し合い等、ミクロレベルだけでなく、メゾ、マクロレベルでの対応にも実習生を関わらせていただけると、実習での学生のレベルが上がると思います。是非、宜しくお願いします。

ただ、そのためには、施設での相談員の業務を明確化し、その能力を高めていくような仕組み(職能団体を含めた様々な継続研修やピア・スーパービジョン)が必要ですね。