「ぢゃさようなら。」女の子がふりかへって二人に云ひました。

「さよなら。」ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらへて怒ったゆにぶっきり棒に云ひました。

☆叙べる詞(ことば)は字の図りごとで運(めぐらせている)。

究(つきつめて)推しはかる度(決まり)の謀(はかりごと)を、運(めぐらせている)。

(わたしたちも、できるかぎろその後押しをしました)、しまにそれをあきらめて、お客たちが品物をさがすのをだまって手つだってやりました。注文帳は、一行ずつ線を引いて消されていき、お客たちがあずけておいた皮は、それぞれ持主の手に返却され、未払いの勘定も、清算されました。そのさい、いざこざなどは、すこしも起こりませんでした。

☆わたしたちも、すべて(死)後押ししました。わたしたちは父(先祖)を支え、人々がそれをさがすのを黙って手助けしました。行列に線を引いて抹殺していき、用意された噂話は、それぞれ何の論争もなく消去されました。わたしたちとの関係を早く完全に解決できるなら敗北など気にしませんでした。

〔瀬川先生の講座〕

京急金沢文庫駅の近く、手子神社での神楽を拝観。(1473年に瀬戸神社の分霊を勧請したのが起源、創建当初は宮ケ谷にあったものを、1679年、釜利谷の領主伊丹左京亮の末裔が現地に再建。境内社「竹生島弁財天」が神社内にある)

神官は瀬戸神社の神官が兼任(他に二人の神官)、氏子の方々が白の半纏を着け鎮座。

神楽の様子は室内だったため、ちらちらと覗えるに尽きましたが、神聖な雰囲気でした。

近隣の方も見えていましたが、博物館講座のメンバーを含めても大勢とは言いかねる状況。真静かに淡々と、けれど、1時間以上にわたり神官の舞は鈴や太鼓の音と共に続きました。先生のお話では前回は屋台のようなものも出たそうですが集客の少なさを見込んでか、今年はゼロの淋しい状況でした。

「だんだん、こうした行事も寂れていくんですかねぇ」とは先生のコメント。

この年になるまでこうした行事が延々継承されているとは露知らずのわたし、この流れを食い止めることは難題かもしれません。

瀬川先生、稲村先生、ありがとうございました。

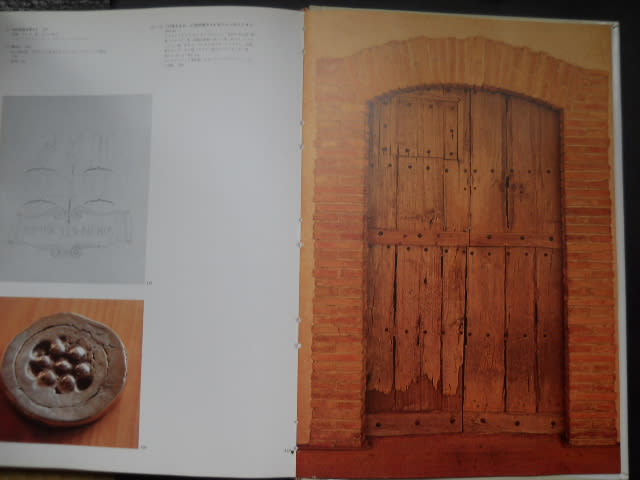

『与えられたとせよ:⑴落ちる水、⑵照明用ガス』

(~とせよ)というのは、つまり前提条件である。落ちる水・照明用ガスというのは、(この地上には太陽(火)と空気と水が、まずは有りました)ということではないか。

作品は、レンガで囲われた古い木製ドアとドアから覗き見る光景(手にガス燈を持った大股開きの裸婦が草原に仰向けになっている光景、空は青空である)

この光景を見る覗き穴は気づかれないほどに小さい。ということは、通常気づかれることのない景色であり、存在しているかもしれないが幻視あるいは秘儀である。

古びた木製のドアはかなり劣化しているが、数多の鋲で打ち付けられた、破壊を拒む頑丈な造りであリ、修復の後もある。(しかし、破壊しようとすれば簡単な木製であることから、単に見せかけの強固な造りということもできる)

覗き穴(両目の位置に二つ)の周囲が変色しているのは、すでに誰かが覗き見たことを現している。

覗き穴から見る光景は目を逸らしたいほどに性の極みを露呈している。性的器官の露出は人間の根源的な欲望であり、歴史・連鎖の要であるが秘密裏の領域にある。

青空(太陽)とガス燈(人智)、真昼にガス燈は不要であるにもかかわらず掲げ持っている。火の発見は人類存続の要であり、他の動物との決定的な差異である。

いかにも強固に造られた古いドア、(実際破壊しようとすれば容易い造りである)。そのドアには気づかないほどの小さな覗き穴があり、自然の草原・野山の中に人類生命の原初とも言うべき女の性器が露わになっている。光景は明るいが、無駄にガス燈を掲げているのは、(動物ではない証明)知性の象徴かもしれない。

人類の存在証明である。(歴史を持っているかに見えるが、脆いものでもある)

(写真は『DUCHAMP』ジャニス・ミンク/TASCHENより)

「さあ、下りるんですよ。」青年は男の子の手をひきだんだん向ふの出口の方へ歩き出しました。

☆化(教え導く)照(あまねく光が当たる=平等)の念(思い)の談(はなし)である。

詞(ことば)の趣(ねらい)で、考えを推しはかる。

恒(変らない)法(神仏の教え)を普く推しはかる。

お得意の人たちも、つぎつぎにやってきては、修繕のためにあずけておいた長靴を父の物置部屋からさあしだしていきます。父は最初は顧客たちの考えを変えさせようとしましたが、

☆父(先祖)のところで、放浪の修復を捜しています。父は流れを変えさせようと情報を集めましたが、

14日の日没は、久しぶりの夕焼けだった。写真中央にある木はタイサンボクだけれど、最近枝葉が切り落とされてしまったので、我が家から見る夕日の領域に拡がりを見せている。

同じころ東には14日の月が昇って・・・。まさに ♪月は東に日は西に~♪

そして昨日は、15夜お月さん。

しみじみ(いいなぁ)と思ったことでした。

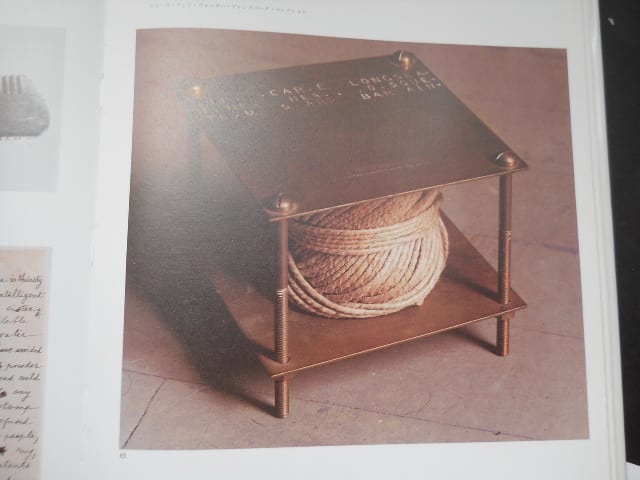

『秘めたる音に』

磨いていない2枚の真鍮の板のあいだに糸玉をはさみ、4本のボルトでとめたもの。糸玉のなかには何かが入っていて(ウォルター・アレンズバークが入れた)揺すると音がする。(『マルセル・デュシャン』解説より)

何かを入れ、揺すると音がするから「秘めたる音」というのは作家の意図に反しているように思う。仮にそういう仕掛けをしたとしても、作品はあくまで視覚からくる情報によってしか意図されていない。

音は空気振動であるから、静止の物体から音が聞こえることはありえない。

物理的に不可能なことも、心理的には可能かもしれない。つまり、物質の持つ質感、(糸玉は真鍮の2枚の板に挟まれているという状況)から、例えば、圧迫を受けた苦渋の声(音)を想像することができる。楽しいイメージには欠けるが強さのイメージはあるから、そんな心理的楽曲を空想することも可能であるが、可能であるに過ぎない)

『秘めたる音に』ということは、見えないが(秘めた)音があるのだと言っている。しかし、そんなことは物理的にないのだということも承知した上で、心理的亀裂の溝に問いかけている。

『無/ないもの』を『有/ある』といえば、有るのではないかという可能性を想起する。しかし、必ずや無に帰するこのサイクルを『秘めたる音に』という作品に提示したのである。

デュシャンは《無》を証明しようとしている。

(写真は『マルセル・デュシャン』美術出版社刊)

外出が極端に少ないせいか、外へ出るとまるで子供レベルの幼稚さで狼狽えてしまう。

京急追浜駅からアイクルへ行く、ただそれだけの行程であり、すでに追浜駅に辿りついているのだから、この先よほど迷うなら(タクシーにでも乗れば簡単に行き着けるはず)と言い聞かせながらも、バス乗り場の1番を捜し、並んだ。けれど、誰一人並んでいない。バスの停車時刻は1分前(もうすでに通過したのだろうか)、案内の紙面には1番もしくは3番とあったので3番へ行って見たけど、ここも誰もいない。

もちろん人に尋ねながらのバス停探しで、バス停にたどり着くまでにかなり神経は疲労している。時計を見ると9時15分、9時3分のバスがここまで遅れているとは考えにくい。

頭が混乱する中、親切な方が「今停まっているバスの運転手さんに聞いたらどうでしょう」とアドバイスしてくれた。2番乗り場である、(とにかく向こう方面だ)という曖昧な確信で、運転手さんに聞くと、「アイクルには行きません」という、しかし、畳みかけるように「近くまでは行きます」というので、胸をなでおろし席に座った。(不安のため腰が浮いていたかも・・・)

教えられたバス停で降車すると、運転手さんは「とにかくこの道をまっすぐ歩いていけば着きます」と言ってくださった。

工場地帯を道なりに進んでいくと、《在りました!》

アイクルでの《吊るし雛の講座》、帰りは同じ方角の4人で楽しくおしゃべり。

(外へ出ないと、もっともっと頭の中は退化していくに違いない)5回講座、残り4回は楽しく通えそうな予感。昨日は七宝毬を作ったけど、まだ未完。今日は黒と白の絹糸(もしくはポリエステル)を買いに行く、色糸ばかり揃えて肝心の黒白がないというお粗末。

パニックな一日だったので先生のお名前は・・・先生、ありがとうございました。

『自転車の車輪』

シンプルであり美しくさえある。しかし、この単純平易な物には機能性が欠如している。この物をいくら回転させてもエネルギーは放出されるばかりで、実用的な運動エネルギーが生み出されることは絶対に無い。

この自転車の車輪をあたかも象徴のように提示することの意味とは何だろう。

動かす(回す)ことの無為は虚脱感を生じさせる。《無意味》が生み出す《空漠》、存在しているが生産性のない無のようなものである。

この自転車の車輪は、鑑賞者に感動を与えるだろうか。奇異なものとして、ちょっと悪戯に回転させることはあるかもしれない。しかし、それきりであリ、その場を立ち去るほかはなく(何を見ただろうか)と反問することもないのではないか。

しかし、展覧会場という《場》に於いてのみ、自転車の車輪(レディメイド)と鑑賞者のあいだに奇妙な空気が生じる。

《無窮の無為》の衝撃である。

泣くことも笑うことも許されるが、やがて沈黙するしかないしじまに襲われてしまう。

地球の回転を宇宙の彼方から見れば、単に自転車の車輪ほどのものではないだろうかと・・・。

(写真は『マルセル・デュシャン』美術出版社刊)