横須賀美術館で開催されている「おいしいアート 食と美術の出会い」展の見所と題して古屋梨奈学芸員のお話を伺った。

ああなるほど、こんな風に論点を丁寧に探り分かりやすくまとめ上げていくという手法があったのかと感心させられた。つまり自分の言いたいことを急ぐのではなく、時間軸に沿って史実を拾い上げ、流れを論点に結びつける。たとえば、リンゴ一つに於いてもリンゴの奥に潜む歴史的解釈・・・へびは女に言った「それを食べると、あなたがたの目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです」という一般に知恵の実といわれているものがリンゴとされていることを解説。

そしてまた、リンゴ(果実)が豊かさの象徴であり、羨望であることから、掲げられるべきテーマになったのだという。

農耕・狩猟・採集・・・生きることは食べること、人類の存続は一にここにかかっているといっても過言ではない。この密接な関係を描いたのはむしろ自発的な行為だったのかもしれない。

キリスト教と「食べる」ことの関係、

「取って食べよ、これ(パン)はわたしのからだである」「みな、この杯から飲め。これは、罪のゆるしを得させるようにと、多くの人のために流すわたしの契約の血である」というイエスの言葉。

食べることは神への感謝であるという強い因果関係。

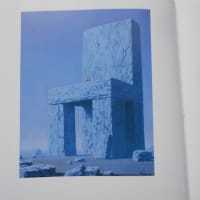

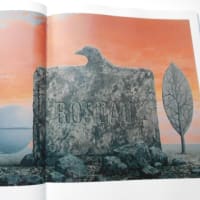

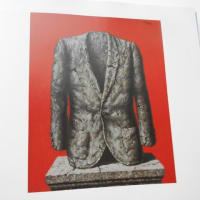

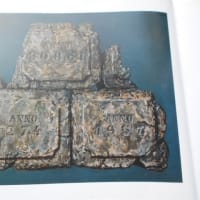

ミレーの農民画、セザンヌのりんごからアンディ・ウォホルのスープ缶までそして現代の麻生知子、パラモデル、三宅信太郎にいたるまでの、「食べる」ことの日常性と愉しさを提示した展覧会であることを示された。

食べることを止めてしまえば死ぬしかない生命。

その自然の理をテーマにした今回の展覧会、深くもあり楽しく陽気さの満ちた側面もあるという。分かりやすい解説、たのしく拝聴させていただきました。

食べることに飽きないでいる。食べることに疲れてしまわないように愉しく前向きに「食」というものを客観的に眺めてみるのも一考かも知れない。

ああなるほど、こんな風に論点を丁寧に探り分かりやすくまとめ上げていくという手法があったのかと感心させられた。つまり自分の言いたいことを急ぐのではなく、時間軸に沿って史実を拾い上げ、流れを論点に結びつける。たとえば、リンゴ一つに於いてもリンゴの奥に潜む歴史的解釈・・・へびは女に言った「それを食べると、あなたがたの目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです」という一般に知恵の実といわれているものがリンゴとされていることを解説。

そしてまた、リンゴ(果実)が豊かさの象徴であり、羨望であることから、掲げられるべきテーマになったのだという。

農耕・狩猟・採集・・・生きることは食べること、人類の存続は一にここにかかっているといっても過言ではない。この密接な関係を描いたのはむしろ自発的な行為だったのかもしれない。

キリスト教と「食べる」ことの関係、

「取って食べよ、これ(パン)はわたしのからだである」「みな、この杯から飲め。これは、罪のゆるしを得させるようにと、多くの人のために流すわたしの契約の血である」というイエスの言葉。

食べることは神への感謝であるという強い因果関係。

ミレーの農民画、セザンヌのりんごからアンディ・ウォホルのスープ缶までそして現代の麻生知子、パラモデル、三宅信太郎にいたるまでの、「食べる」ことの日常性と愉しさを提示した展覧会であることを示された。

食べることを止めてしまえば死ぬしかない生命。

その自然の理をテーマにした今回の展覧会、深くもあり楽しく陽気さの満ちた側面もあるという。分かりやすい解説、たのしく拝聴させていただきました。

食べることに飽きないでいる。食べることに疲れてしまわないように愉しく前向きに「食」というものを客観的に眺めてみるのも一考かも知れない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます