招待券をいただいて、六本木の国立新美術館で開催中の「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」(~12月17日まで)を見に行きました。オルセー美術館のコレクションを中心に、130点以上の作品で構成される過去最大級の回顧展です。

ボナールは、ナビ派(ゴーギャンに影響を受けた芸術集団)の一員として19~20世紀に活躍した画家。日本の浮世絵に影響を受けて、平面的な装飾絵画や、掛け軸風の縦長の作品、屏風まで作っていて「日本かぶれのナビ」という異名もあるそうです。

【関連記事】オルセーのナビ派展 (2017.3)

私がボナールの作品に何より魅力を感じるのは、彼の作品にあふれる明るさや温かさ、そして豊かさ。例えばゴッホのような、狂おしいほどの情熱には欠けるかもしれませんが、ただひたすらに幸福感を与えてくれる作品でした。

身の回りの世界を愛情深く、親密に描いた作品の数々が、当時の人々に装飾画として人気を集めたというのも納得です。かくいう私も、ワシントンのナショナルギャラリーにある、ボナールの Table Set in a Garden という作品が好きで、長らくポスターを飾っていた時期がありました。

モネ、ルノアール、マティスなどとの華やかな交友関係。ニースに近いル・カネの別荘。当時まだ珍しかった写真や映像といった表現方法をいち早く取り入れる行動力。ボナールが豊かで満ち足りた人生を送ってきたことが、彼の画業から伺えました。

アンドレ・ボナール嬢の肖像、画家の妹 1890年

真っ赤なスカートとかわいいわんちゃんに目が釘付けになりました。ボナールは動物好きで、猫1匹と犬4匹を飼っていたそうです。縦長なのは、ジャポニスムの影響でしょうか。

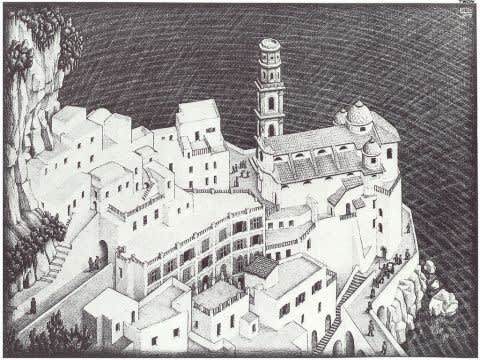

大きな庭 1895年

妹夫婦の別荘でのひとこま。一面のグリーンが美しい。

フランス=シャンパーニュ 1891年

一見ロートレックみたいですが...^^ 初期の頃のボナールは、リトグラフによるポスターや本の挿絵、版画集の制作に取組んでいたそうです。

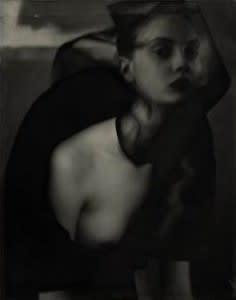

化粧室 あるいは バラ色の化粧室 1914-21年

ボナールは妻マルトのヌードをたくさん写真に収めていますが、同じくマルトの裸婦像も数多く残しました。モデルのバラ色の肌と、バラ色の室内装飾がよく調和し、光あふれる美しい作品でした。

ル・カネの食堂の片隅 1932年

ボナールが描く食卓の風景が好きです。これは別荘のあったル・カネの食堂の風景。赤・黄色・ピンクと、色のバランスがすばらしい。

セーヌ川に面して開いた窓、ヴェルノンにて 1911年

マティスの「開いた窓」の影響を受けた作品。マティスはニースに別荘があり、ボナールと交流がありました。印象派の影響を受けた「ボート遊び」という作品もありました。

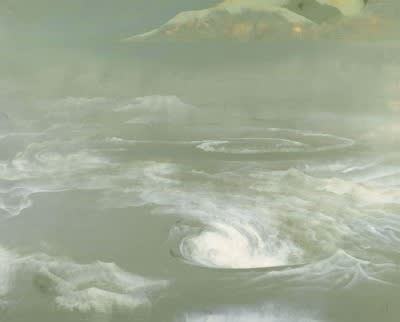

アンティーブ(ヴァリアント) 1930年頃

アンティーブは、ニースに近い町。太陽がきらめく美しい夏の風景です。