東京に大雪が降った先月末、京橋に新しくできたアーティゾン美術館に行ってきました。

ビルの建替えのために2015年5月に閉館したブリヂストン美術館が、1月18日アーティゾン美術館としてよみがえりました。私も数々の名画に再会できる日を心待ちにしていました。ちなみにブリヂストン美術館最後の展覧会についてはこちらで記事にしています。

ベスト・オブ・ザ・ベスト @ブリヂストン美術館 (2015-02-23)

アーティゾン美術館は完全予約制です。実はこの日は東京都から最初の自粛要請が出ていたので、どうしたものかと迷いました。予約は1回だけ日時を変更可能ですが、先行きが見えないので、思い切って足を運ぶことにしました。(現在アーティゾン美術館は休館中です)

館内は、自粛要請に大雪も重なって、お客様は全部で20人もいたかどうか。広大なギャラリーを貸切ったかのように名画を鑑賞する、という贅沢な時間をすごしました。開館記念展は

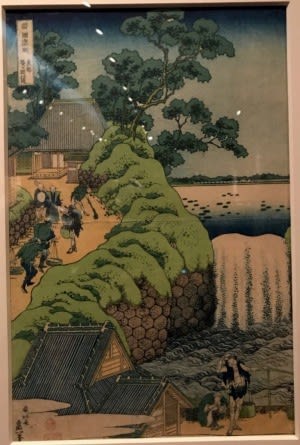

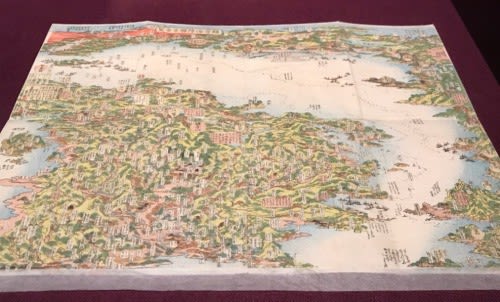

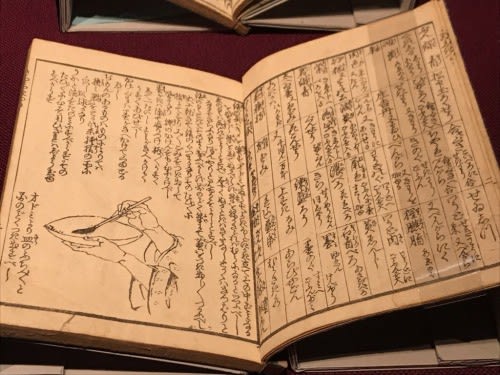

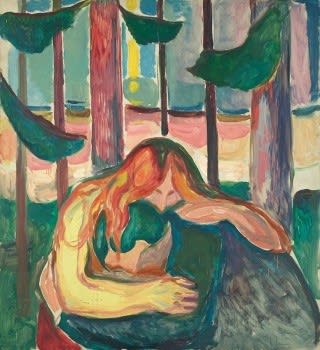

休館中も収集活動を続けてきた石橋財団コレクション約2800点の中から、選りすぐりの約200点を公開。うち30点は新しくコレクションに加わった作品です。ブリヂストン美術館といえば印象派絵画のイメージが強いですが、現代美術の作品が増えていると感じました。

Part1では近現代美術を中心に紹介、Part2では古今の作品が7つのテーマで紹介され、縦軸と横軸が交差するアートの散歩道を、気の向くままに歩いているような気分を味わいました。前回と重複しないよう、新しく収蔵された作品も交えてご紹介させていただきますね。

なお作品はすべて撮影可、アプリを使ってオーディオガイドも楽しめます。

メアリー・カサット「日光浴(浴後)」 (1901)

大好きなアメリカの印象派画家、メアリー・カサットの作品が新収蔵されていました。美しい柔らかな色彩に、うっとりとろけるような感動を味わいました。

藤島武二「黒扇」 (1908-09)

ブリヂストン美術館の代表作のひとつ。久しぶりの再会ですが、やはり引き込まれます。

青木繁「海の幸」 (1904)

これもブリヂストン美術館の代表作。青木繁画伯は、石橋正二郎氏と同じ久留米出身の画家で、石橋氏は散逸しないよう特に蒐集に努めました。迫力ある作品ですが、意外とサイズが小さいことに驚きました。

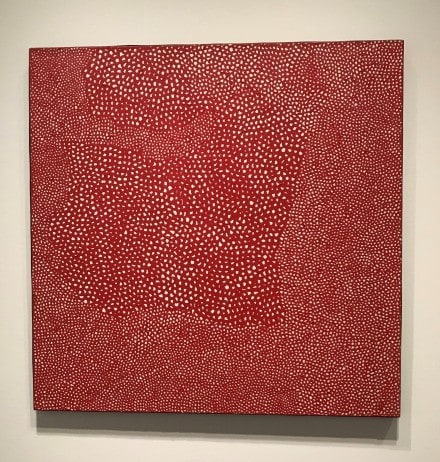

草間彌生「無限の網(無題)」 (1962)

新収蔵には、草間彌生さんの作品もありました。

旧美術館にあったクリスチャン・ダニエル・ラウホ「勝利の女神」。吹抜けを見下す特等席に常設の場所を得て、さらに輝きを増していました。

パブロ・ピカソ「道化師」 (1905)

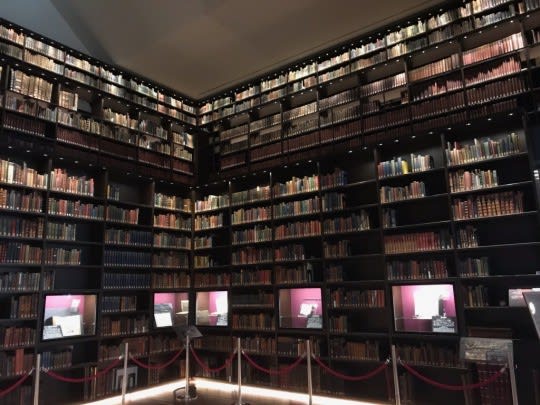

ギャラリーは6階から4階までの3フロアです。建材や設計にも細やかな配慮がなされていて、建築について紹介するコーナーもありました。

人ひとりいない京橋駅。