さて、巳年の特徴を正月にまずは確認です。

巳年生まれの人は、冷静沈着で知的でありながら、内に秘めた情熱を持っているのが特徴です。

具体的なエピソード

例えば、ある巳年生まれのビジネスマンは、新しい

巳年は、古くから様々な文化圏で特別な意味を持つ年とされてきました。

世界各国の巳年に関する文化、風習

巳年の運勢は、その年の干支との組み合わせによって大きく左右されます。

具体的なアドバイス

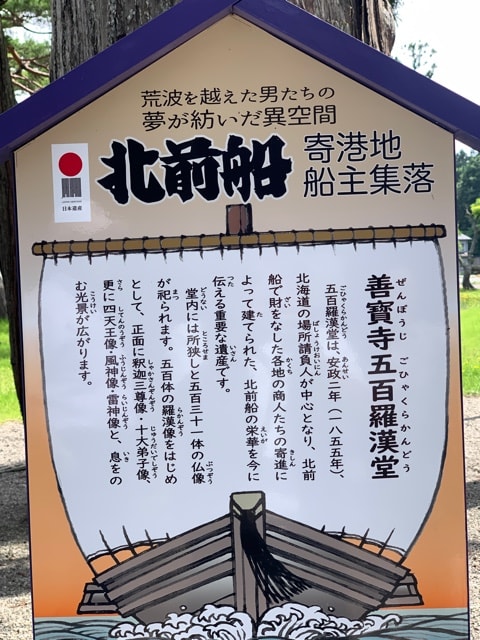

巳年とゆかりのある神社仏閣は、全国各地に存在します。

これらの神社仏閣を訪れることで、巳年のパワーを感じ、運気をアップさせることができるかもしれません。

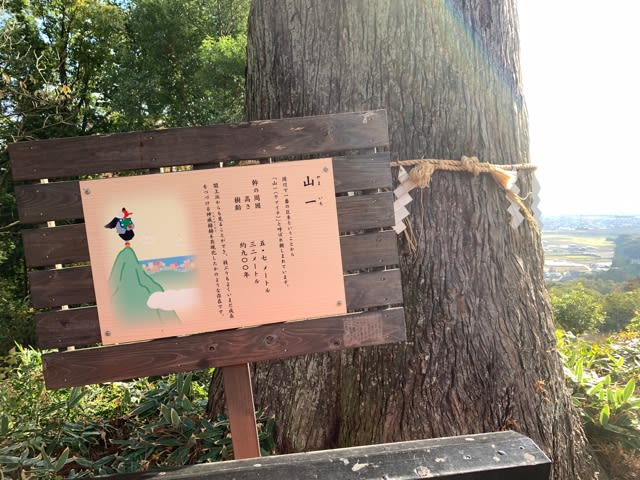

とは言いながら、海士剥の月山神社の氏子でもあるので毎年紅白歌合戦が終わると除夜の太鼓を聴きながら年越しをしています。

そうお月山神社の主神は月読命です。

日本神話に登場する月読命(ツクヨミ)。太陽神のアマテラス、そして海の神スサノオと並び、イザナギとイザナミによって生み出された三貴神の一柱として知られています。夜空に輝く月を司る神として、人々から崇められてきました。

月読命は、単に月を司るだけでなく、夜そのものを支配する神としても考えられてきました。月の満ち欠けは、古来より人々の生活に深く関わっており、農耕や漁業など、様々な活動の指標となっていました。そのため、月読命は自然の摂理を司る神として、人々の暮らしを見守る存在でもあったのです。

かつて、人々は月の満ち欠けを基にした太陰暦を用いていました。月読命は、この太陰暦を司る神として、時間の流れを司る役割も担っていたと考えられています。月の満ち欠けは、単なる時間の概念を超えて、人々の心の状態や運勢にも影響を与えると信じられてきました。

月読命の名前には、「ツキ」という言葉が含まれています。この「ツキ」は、単に月を指すだけでなく、「運」や「縁」といった意味も持ち合わせています。そのため、月読命は、人々に良い「ツキ」をもたらす神としても信仰されてきました。

月読命を祀る神社は、全国各地に点在しています。しかし圧倒的に数は多くありません!

月読命は、夜空に輝く月を司る神秘的な神様であり、同時に人々の生活に深く根ざした存在でもあります。月の満ち欠けは、古来より人々の心を魅了し、様々な神話や伝説を生み出してきました。月読命を信仰することは、自然の摂理に対する畏敬の念を深め、自分自身を見つめ直すきっかけとなるかもしれませんね。

金浦湊内 日枝神社の山王鳥居と二猿像:北前船が繋ぐ歴史と信仰の物語

昨日西目シーガルで鶴岡市,にかほ市,本市合同企画で行っている北前船展の付帯事業で講演会と芸能発表がありまして、スタッフとして仕事をしていました。その時、文化財保護協会連合会の事務局担当と話をしていて金浦の日枝神社の場所を知る事できました。やっと本日狛猿に会う事ができました。

金浦という港町と日枝神社

秋田県にかほ市金浦。かつては北前船の寄港地として栄えたこの港町には、歴史と信仰が深く結びついた場所があります。それが、日枝神社です。

江戸時代に建てられた山王鳥居

日枝神社のシンボルともいえる山王鳥居は、金浦で最も古い廻船問屋であった中津七左衛門によって江戸時代に寄進されました。この鳥居は、金浦の商いの発展と人々の暮らしを見守り続けてきた歴史ある建造物です。

北前船の船頭が奉納した二猿像

山王鳥居の後ろには、二体の猿像が並んでいます。この猿像は、北前船の船頭を務め、後に士分に取り立てられた井口清四郎によって奉納されたものです。北前船は、江戸時代から明治時代にかけて日本海を航海し、物資や文化を運んだ船です。井口清四郎は、北前船を通じて得た富と地位を、地元の神社に還元したのでしょう。

対となる猿像:信仰心の表れ

神社の手前にも、二体の猿像が対になって立っています。これらの猿像は、地元の人々の信仰心の深さを物語っています。猿は、古くから神様の使いとして崇められてきた動物です。特に、日枝神社は猿の神様を祀る神社として知られており、猿像は多くの人々に親しまれてきました。

金浦の歴史と文化を語る

日枝神社の山王鳥居と二猿像は、単なる建造物や彫刻ではありません。これらは、金浦の歴史と文化を語る上で欠かせない存在です。北前船という時代背景、廻船問屋や船頭という人々の営み、そして信仰心といった要素が複雑に絡み合い、現在の姿となっているのです。

まとめ

にかほ市金浦にある日枝神社は、北前船の時代から人々に親しまれてきた神社です。山王鳥居や二猿像は、その歴史と信仰の深さを物語る貴重な文化財です。皆さんもこれらの文化財を通して、金浦の豊かな歴史と文化に触れてみてください。

昨日は海士剥の専念寺の役員会でした。

鎌倉時代に承元の法難という事がありました

これは、法然上人の弟子たちが念仏集会に参加したことがきっかけです。

奈良の興福寺が朝廷に念仏禁止を訴えていた頃、法然上人の弟子である住蓮と安楽が念仏集会を開催しました。その集会に後鳥羽上皇の女官数名が参加し、念仏こそ救いの教えであると確信して髪をおろしてしまったのです。

怒った後鳥羽上皇は念仏宗を弾圧

このことを知った後鳥羽上皇は激怒し、興福寺の訴えを受け入れてしまいます。そして、承元元年(1207年)に風紀を乱すものとして念仏宗を弾圧し、住蓮と安楽を含む4名を死罪、法然上人ら7名を流罪にしました。

親鸞聖人、越後へ流罪となる

親鸞聖人も流罪となり、越後国(現在の新潟県)へ配流されました。これが「承元の法難」と呼ばれる事件です。当時、法然上人は75歳、親鸞聖人は35歳でした。

師弟の別れと再会を誓う歌

師弟の別れに際し、親鸞聖人は

会者定離(えしゃじょうり) ありとはかねて聞きしかど きのう 今日とは思はざりしを

と詠みました。

一方、法然上人は

別れゆくみちははるかにへだつとも こころは同じ 花のうてなぞ

と詠んでいます。

二人は今生の別れを悲しみながらも、次はお浄土で再会することを誓ったのです。

承元の法難の影響

承元の法難は念仏宗にとって大きな打撃となりましたが、その後の浄土真宗の広まりに大きな影響を与えたと言われています。弾圧によって念仏宗への弾圧が強まる中で、親鸞聖人は念仏の教えをより多くの人に伝えるために尽力しました。

京の京都からすれば上越が流罪の地という事です。それ以降なんども弾圧を受けていてその度に北方教化がなされています。

日本海沿岸に一向宗が散らばったということです。

自分の家の総本家は加賀屋姓なので,石川から流れてきたと言えます。