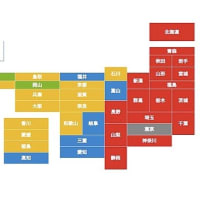

●世界の十二支

*同じ国の中でも複数の意見がある場合があります。

*中国語の「猪」は「豚」の意味です。

・ 国 : 十二類の内容

日 本 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪

中 国 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

台 湾 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

韓 国 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

モンゴル:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

鼠、牛、豹、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←虎が豹に

チベット:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←猪が豚に

タ イ : 鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←猪が豚に

ベトナム:鼠、水牛、虎、猫、龍、蛇、馬、山羊、猿、鶏、犬、豚←水牛、猫、山羊、豚が異なる

ベラルーシ:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←猪が豚に

(白ロシア)鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←兎が猫に

ロ シ ア:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪(もしくは豚)

ブルガリア‥虎が猫に置き換わっている

インド‥酉(とり)はガルダ(インド神話に登場する神鳥)になっている

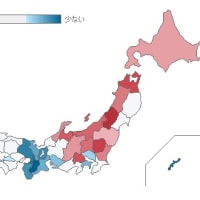

・牛と水牛、羊と山羊、猪と豚、虎と豹は大した差異ではない(同一視されていたり、混同していたりする)ので気になりませんが、兎が猫になっているのはかなり大きな入れ替えだと思います。どうしてこんなことになったのかは分かりません。猫人気のなせる業なのかもしれません。とはいえ、全世界的に見れば、猫十二支はごく少数派で、兎十二支が一般的なのは間違いがないようです。

●「十二支」‥成立時期?

・初めて十二類(十二支獣)が文献に現れるのは後漢の『論衡』(ろんこう)です。作者の王充(おうじゅう 後漢の文人、思想家)が民衆に十二支を浸透させるべく、抽象的な数詞を覚えやすく馴染み易い動物に替えたものなのだろう‥と言われています。とくれば、恐らくは当時の民衆に馴染みの深い、人気の動物ばかりをセレクトしたのでしょうね。想像上の動物の竜が入っているのは、ご愛嬌と言ったところでしょうか。

・十二類の十二支が日本に伝わったのは六世紀半ば頃ですが、江戸時代には民衆の間にしっかり浸透しました。本来の数詞としての使用の他に、「お前はサル年だから手癖が悪い」「あの人はヘビ年だから執念深い」などと普通に言われるまでになったのですから、少々方向がずれはしましたが、王充も仕掛け人として満足でしょう。

・異説‥1975年、湖北省雲夢県の睡虎地秦墓から発見された竹簡『日書』に十二生肖の記述があり、戦国時代には成立していたことが分かっている。

●十二支の由来

『昔々の大昔のある年の暮れのこと、神様が動物たちにお触れを出したそうな。

「元日の朝、新年の挨拶に出かけて来い。一番早く来た者から十二番目の者までは、順にそれぞれ一年の間、動物の大将にしてやろう」

動物たちは、おらが一番とて、めいめいが気張って元日が来るのを待っておった。ところが猫は神様のところにいつ行くのか忘れてしまったので、ねずみに訊くと、ねずみはわざと一日遅れの日を教えてやった。猫はねずみが言うのを真に受けて、喜んで帰っていったと。

さて元日になると、牛は「おらは歩くのが遅いだで、一足早く出かけるべ」とて夜のうちから支度をし、まだ暗いのに出発した。牛小屋の天井でこれを見ていたねずみは、ぽんと牛の背中に飛び乗った。そんなこととは知らず、牛が神様の御殿に近付いてみると、まだ誰も来ていない。我こそ一番と喜んで待つうちに門が開いた。とたんに牛の背中からねずみが飛び降り、ちょろちょろっと走って一番になってしまった。それで牛は二番、それから虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪の順で着いた。猫は一日遅れで行ったものだから番外で仲間に入れなかった。それでねずみを恨んで、今が今でもねずみを追い回すのだそうな。』

・これは福島県のものですが、類話は日本全国に伝わっており、他に、遅れてきた猫が神様に「顔を洗って出直して来い」と怒られて、以来猫が顔を洗うようになったとか、猫がお釈迦様の薬を取りに行ったねずみを食べてしまったために十二支に入れてもらえなかったなどと語るものもあります。この類話は中国、朝鮮半島、モンゴル、中央アジア、ロシア周辺にも伝わっており、殆どのものが「猫とねずみが敵対することになった由来」か「ねずみが牛にくっついていって一番になる」ことを語る話だそうです。

・モンゴルの話では、ねずみに負けて十二支に入れなかったのはラクダなのだそうですが…。ラクダが十二支獣の全ての特徴を持つ、という由来話になるようです。

・牛は足が遅いので早めに行ったものの、一番乗りしたのは牛の背中に乗っていた鼠だった。

・鶏が猿と犬の間になったのは仲の悪い両者を仲裁していたため。

・挨拶に行く日について鼠は猫に嘘を教えたため猫は十二支に入れなかった。それで猫は鼠を追いかけるようになった。

・13番目であったために十二支に入れなかったイタチをかわいそうに思った神様は、毎月の最初の日を「ついたち」と呼ぶことにした。ただし実際の「ついたち」の語源はこの逸話からではない。

・カエルは惜しくも13位。「ケエル、ケエル」と、残念そうに去って行ったそうな。

・13番目の動物はシカであったという逸話もある。

●宮崎県東臼杵郡北方町(2006年2月20日、延岡市に編入)

・全国で唯一珍しく干支による住所表記を持つ。

●十三番目はパンダ?

・神戸市の中華街、南京町に十二支の石像があるという。そこには十三番目にパンダが置かれているとのこと。

・南京町のホームページによると、石像を中国に注文した際、言葉の誤解から猪がパンダに化けてしまったのだとか。改めて猪を造り、パンダが十三番目となったらしい。

●辰年→パンダ年

・中国では1970年頃に、皇帝の象徴である龍(辰)は社会主義国にふさわしくないとの理由で、十二支の「龍」を「パンダ」に変えようという動きが実際にあったという。(パンダが十二支に仲間入りしたのは1971年)現在はパンダではなく龍です。阿部禎著『干支の動物誌』などによる

参考にしたHP

http://enkan.fc2web.com/zatu/23.html

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/faq/reki/jyuunishi.htm

http://www.ratio.co.jp/tokushu/shogatsu2003-2004/juunishi.html

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091135660057.html

http://contest2.thinkquest.jp/tqj2003/60130/jyunishi.htm

http://homepage1.nifty.com/kotobatokatachi/sub356.htm

ウィキペディア(Wikipedia)ほか

*同じ国の中でも複数の意見がある場合があります。

*中国語の「猪」は「豚」の意味です。

・ 国 : 十二類の内容

日 本 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪

中 国 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

台 湾 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

韓 国 : 鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

モンゴル:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←日本と同じ

鼠、牛、豹、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪←虎が豹に

チベット:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←猪が豚に

タ イ : 鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←猪が豚に

ベトナム:鼠、水牛、虎、猫、龍、蛇、馬、山羊、猿、鶏、犬、豚←水牛、猫、山羊、豚が異なる

ベラルーシ:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←猪が豚に

(白ロシア)鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚←兎が猫に

ロ シ ア:鼠、牛、虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪(もしくは豚)

ブルガリア‥虎が猫に置き換わっている

インド‥酉(とり)はガルダ(インド神話に登場する神鳥)になっている

・牛と水牛、羊と山羊、猪と豚、虎と豹は大した差異ではない(同一視されていたり、混同していたりする)ので気になりませんが、兎が猫になっているのはかなり大きな入れ替えだと思います。どうしてこんなことになったのかは分かりません。猫人気のなせる業なのかもしれません。とはいえ、全世界的に見れば、猫十二支はごく少数派で、兎十二支が一般的なのは間違いがないようです。

●「十二支」‥成立時期?

・初めて十二類(十二支獣)が文献に現れるのは後漢の『論衡』(ろんこう)です。作者の王充(おうじゅう 後漢の文人、思想家)が民衆に十二支を浸透させるべく、抽象的な数詞を覚えやすく馴染み易い動物に替えたものなのだろう‥と言われています。とくれば、恐らくは当時の民衆に馴染みの深い、人気の動物ばかりをセレクトしたのでしょうね。想像上の動物の竜が入っているのは、ご愛嬌と言ったところでしょうか。

・十二類の十二支が日本に伝わったのは六世紀半ば頃ですが、江戸時代には民衆の間にしっかり浸透しました。本来の数詞としての使用の他に、「お前はサル年だから手癖が悪い」「あの人はヘビ年だから執念深い」などと普通に言われるまでになったのですから、少々方向がずれはしましたが、王充も仕掛け人として満足でしょう。

・異説‥1975年、湖北省雲夢県の睡虎地秦墓から発見された竹簡『日書』に十二生肖の記述があり、戦国時代には成立していたことが分かっている。

●十二支の由来

『昔々の大昔のある年の暮れのこと、神様が動物たちにお触れを出したそうな。

「元日の朝、新年の挨拶に出かけて来い。一番早く来た者から十二番目の者までは、順にそれぞれ一年の間、動物の大将にしてやろう」

動物たちは、おらが一番とて、めいめいが気張って元日が来るのを待っておった。ところが猫は神様のところにいつ行くのか忘れてしまったので、ねずみに訊くと、ねずみはわざと一日遅れの日を教えてやった。猫はねずみが言うのを真に受けて、喜んで帰っていったと。

さて元日になると、牛は「おらは歩くのが遅いだで、一足早く出かけるべ」とて夜のうちから支度をし、まだ暗いのに出発した。牛小屋の天井でこれを見ていたねずみは、ぽんと牛の背中に飛び乗った。そんなこととは知らず、牛が神様の御殿に近付いてみると、まだ誰も来ていない。我こそ一番と喜んで待つうちに門が開いた。とたんに牛の背中からねずみが飛び降り、ちょろちょろっと走って一番になってしまった。それで牛は二番、それから虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪の順で着いた。猫は一日遅れで行ったものだから番外で仲間に入れなかった。それでねずみを恨んで、今が今でもねずみを追い回すのだそうな。』

・これは福島県のものですが、類話は日本全国に伝わっており、他に、遅れてきた猫が神様に「顔を洗って出直して来い」と怒られて、以来猫が顔を洗うようになったとか、猫がお釈迦様の薬を取りに行ったねずみを食べてしまったために十二支に入れてもらえなかったなどと語るものもあります。この類話は中国、朝鮮半島、モンゴル、中央アジア、ロシア周辺にも伝わっており、殆どのものが「猫とねずみが敵対することになった由来」か「ねずみが牛にくっついていって一番になる」ことを語る話だそうです。

・モンゴルの話では、ねずみに負けて十二支に入れなかったのはラクダなのだそうですが…。ラクダが十二支獣の全ての特徴を持つ、という由来話になるようです。

・牛は足が遅いので早めに行ったものの、一番乗りしたのは牛の背中に乗っていた鼠だった。

・鶏が猿と犬の間になったのは仲の悪い両者を仲裁していたため。

・挨拶に行く日について鼠は猫に嘘を教えたため猫は十二支に入れなかった。それで猫は鼠を追いかけるようになった。

・13番目であったために十二支に入れなかったイタチをかわいそうに思った神様は、毎月の最初の日を「ついたち」と呼ぶことにした。ただし実際の「ついたち」の語源はこの逸話からではない。

・カエルは惜しくも13位。「ケエル、ケエル」と、残念そうに去って行ったそうな。

・13番目の動物はシカであったという逸話もある。

●宮崎県東臼杵郡北方町(2006年2月20日、延岡市に編入)

・全国で唯一珍しく干支による住所表記を持つ。

●十三番目はパンダ?

・神戸市の中華街、南京町に十二支の石像があるという。そこには十三番目にパンダが置かれているとのこと。

・南京町のホームページによると、石像を中国に注文した際、言葉の誤解から猪がパンダに化けてしまったのだとか。改めて猪を造り、パンダが十三番目となったらしい。

●辰年→パンダ年

・中国では1970年頃に、皇帝の象徴である龍(辰)は社会主義国にふさわしくないとの理由で、十二支の「龍」を「パンダ」に変えようという動きが実際にあったという。(パンダが十二支に仲間入りしたのは1971年)現在はパンダではなく龍です。阿部禎著『干支の動物誌』などによる

参考にしたHP

http://enkan.fc2web.com/zatu/23.html

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/faq/reki/jyuunishi.htm

http://www.ratio.co.jp/tokushu/shogatsu2003-2004/juunishi.html

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091135660057.html

http://contest2.thinkquest.jp/tqj2003/60130/jyunishi.htm

http://homepage1.nifty.com/kotobatokatachi/sub356.htm

ウィキペディア(Wikipedia)ほか