探すのに苦労しました

明治二十年から大正六年にかけて行われた室井平蔵氏の調査によると「新遠路の遠祖は信州諏訪より来たれるものたり」とあります。集落名の由来である〝新しい遠い路〟とは、信州からここに至る道だったのかな?

さてこの集落、多くの集落は広い道路沿いに家々が張り付くものですが、ここは勾配の急な沢筋に沿って家々が張り付いています。奥の方には土石流を堰き止めるためのダムが見えます。水を求めて沢筋に伸びていったのか、それとも元々は沢筋の小道しか無くそれ伝いに家々が建てられていったのか…

集落の成り立ちに興味惹かれる集落です

翁曰く 「毎日雪かきだ~」「朝がらうぢの周りさやって、屋根の雪さおどしで、んで、きがいで飛ばすだども、つまっちまって」

翁曰く 「毎日雪かきだ~」「朝がらうぢの周りさやって、屋根の雪さおどしで、んで、きがいで飛ばすだども、つまっちまって」 ボク 「あらら大変ですね~

ボク 「あらら大変ですね~ 」

」 さらに翁曰く 「○○さんちで葬式だがら、△△あんにゃ(目上の男性を親しみを込めてこう呼ぶ)が車だしでぇーべぇー、雪かがねっか出ねーがらやってやったんだ。」

さらに翁曰く 「○○さんちで葬式だがら、△△あんにゃ(目上の男性を親しみを込めてこう呼ぶ)が車だしでぇーべぇー、雪かがねっか出ねーがらやってやったんだ。」 ボク 「はぁ!?」

ボク 「はぁ!?」

ボク 「おじさんは義民のこと知ってますか?この辺出身で記念碑があるって聞いたんですけど?」

ボク 「おじさんは義民のこと知ってますか?この辺出身で記念碑があるって聞いたんですけど?」 翁 「あぁ知ってる。どれ見に来た?」

翁 「あぁ知ってる。どれ見に来た?」 ボク 「ど、ど、どれ?」「そんなにいっぱいあるんですか?」

ボク 「ど、ど、どれ?」「そんなにいっぱいあるんですか?」 翁 「そこにあんのど、□□あね(目上の女性を親しみを込めてこう呼ぶ)のどこど、向こうのスノーシェッドのどごどある。」「雪で見えるわげあんめー!とでもこれでは雪かげねえぞー

翁 「そこにあんのど、□□あね(目上の女性を親しみを込めてこう呼ぶ)のどこど、向こうのスノーシェッドのどごどある。」「雪で見えるわげあんめー!とでもこれでは雪かげねえぞー (困ったように除雪機を見る)」

(困ったように除雪機を見る)」 ボク 「いえいえ、雪かきしてくれって頼んでる訳ではなくて、どの辺にあるのかな~と思って聞いただけですよ

ボク 「いえいえ、雪かきしてくれって頼んでる訳ではなくて、どの辺にあるのかな~と思って聞いただけですよ 」

」

翁 「あんた大学の人が?」

翁 「あんた大学の人が?」 ボク 「へ?いえいえ、単に義民に興味があって、写真を撮りながら回ってるんですよ!」

ボク 「へ?いえいえ、単に義民に興味があって、写真を撮りながら回ってるんですよ!」 翁 「そうが、そんなごどしらべでっがら、てっきり大学の人がどおもったぁ

翁 「そうが、そんなごどしらべでっがら、てっきり大学の人がどおもったぁ 」

」 ふたり 「ハハハハハハハ(笑)」

ふたり 「ハハハハハハハ(笑)」

翁との語らいは足先が冷たくなるほど続きましたが、仄々とした心地よい会話でした

どうやらここが久次右衛門がいた集落であることに間違いないようです。翁が指差した御堂の傍らにでも記念碑はあるのでしょう。

見事な積もりっぷりです

その裏の方には川が流れ、橋の向こうには耕作地らしき風景が広がります。

義民の記録誌によると、「税の取り立てに困った農民たちはこっそりと荒野や原野を開墾した」らしく、そんなことを想像させるような〝こっそり〟とした田畑がこの陰の方にもあったのかもしれません。

地名からは消えてしまった新遠路という名、集会所の名前として唯一それが残っています。

翁が残念そうに言っていました。「むがしは新遠路って言ったども、もうねぇんだよな~」

翁が残念そうに言っていました。「むがしは新遠路って言ったども、もうねぇんだよな~」集落はあっても新遠路は無い。

名は文化であり歴史、そんなことを思わずにはいられませんでした。

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

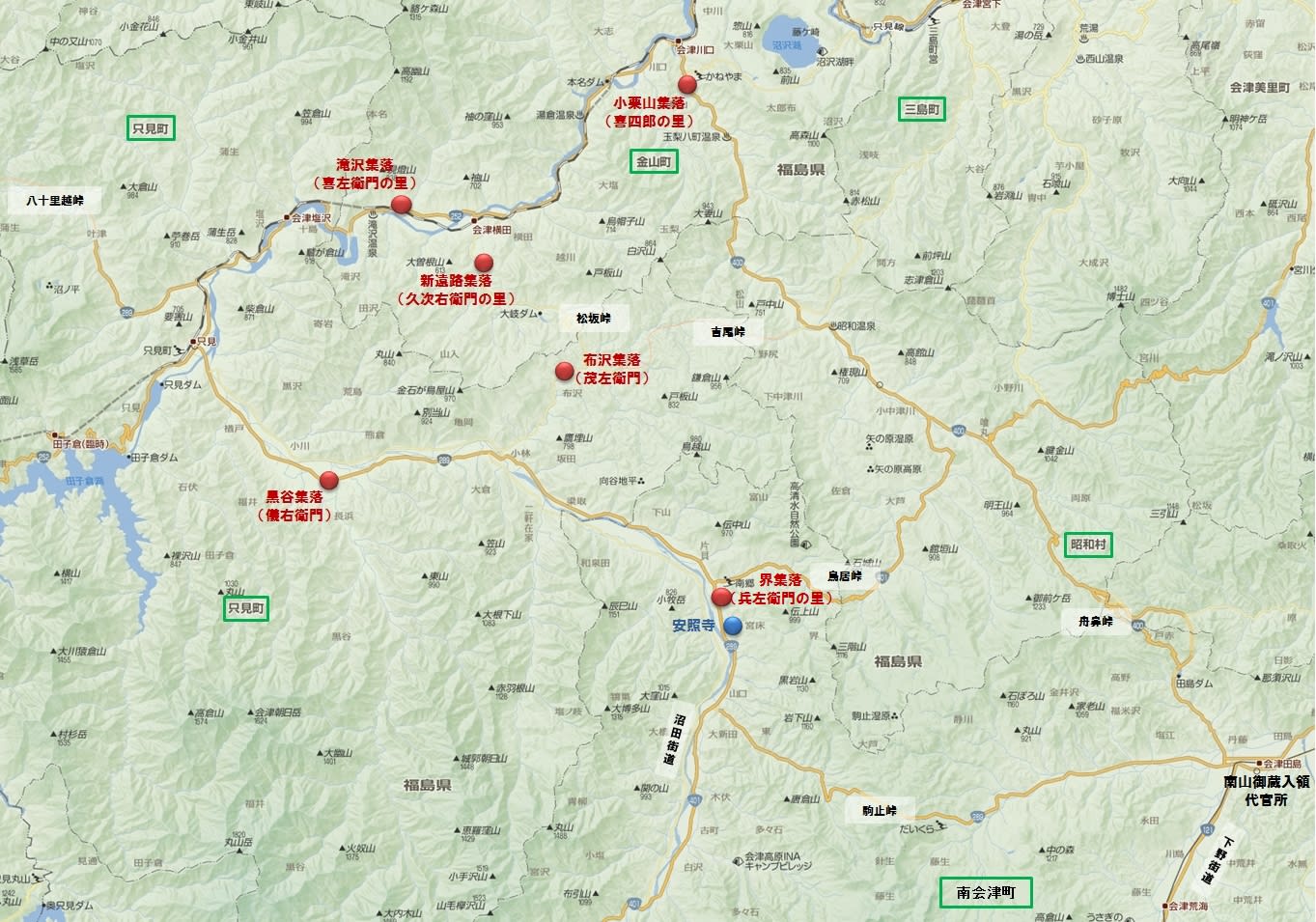

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ

喜四郎は無二の親友の黒谷村儀右衛門を自宅に招き、直訴への決意を打ち明け、儀右衛門もそれに応えます。

喜四郎は無二の親友の黒谷村儀右衛門を自宅に招き、直訴への決意を打ち明け、儀右衛門もそれに応えます。

が楽しめるそうです。

が楽しめるそうです。

…、おそらく名主層と領民という格の違いだったのでは?

…、おそらく名主層と領民という格の違いだったのでは?