どうやらすぐ近くにある沼沢湖周辺の観光地化に即応して、民宿業が営まれてきたようです。

沼沢湖周辺には自然休養村センターあり、妖精美術館あり、湖水浴場あり、スキー場もあり。。。訪れる方々が多いんでしょうね!

かねやま観光ガイド

かねやま観光ガイド

以前は農林業中心だったでしょうが今ではそれで生計を立てるのも厳しいでしょうし、サービス業が中心の町となってきているのでしょうか。。。

昔の古民家の佇まいはそのまま活かしてあって、おかけで田舎暮らしを体験するには最適

農業といってもこの辺では稲作ではなく、からむしや大麻の栽培が中心だったと思われます。

すぐお隣の昭和村では伝統工芸としてからむし織が伝承されていますし、御蔵入騒動から66年後の天明8年(1788年)の記録に「古町村から梁取村を経て布沢村までの沿道の畑には、からむし、大麻が多く、からむしを用いて布を織っていた」とあります(川口洋著「18・19世紀における会津・南山御蔵入領の人口変動とその地域的特徴」より)。古町や梁取は伊南川沿いですので地域は多少ずれますが、それでも布沢は昭和村と吉尾峠ひとつ隔てたお隣さん、この地域全体がからむしの産地であったことが伺えます。何より、からむし織のメリットは畑仕事が出来ない冬期の内職として、雪国に広まっていたようです。

おや?爺様、それはからむし?ではないか

からむし織などの付加価値の高い製品が珍重されるようになったのはいつ頃だったか?御蔵入騒動の頃はまだまだで生活は困窮を極めていたのでしょう。家族や親類縁者、村人たちの窮状を眺めながら、喜四郎の胸の内には湧き上がるものが

喜四郎は無二の親友の黒谷村儀右衛門を自宅に招き、直訴への決意を打ち明け、儀右衛門もそれに応えます。

喜四郎は無二の親友の黒谷村儀右衛門を自宅に招き、直訴への決意を打ち明け、儀右衛門もそれに応えます。

親友が第一陣として出発する際、儀右衛門が別れの歌を詠んでいますが、喜四郎もまた尽きぬ思いを歌で残しています。

「民のため身は武蔵野に消ゆるとも かねてちかいし事な違ひそ」

江戸で命を落とすこととなっても、願いは叶えるぞ!と、そんな決意の歌でしょうか?

メイン通りをそれて路地裏をぶらり

国道400号の山側と谷側、それぞれ一本ずつ町道があり、それ沿いの狭いエリアに家屋が肩寄せ合っています。

最近は温泉も出たらしく、こちらのお宿は唯一温泉

が楽しめるそうです。

が楽しめるそうです。この時はそうとは知らず…、分かってれば入ってきたのにな~

見上げれば白山神社、登って上から見渡してみたいけど。。。無理だな~

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

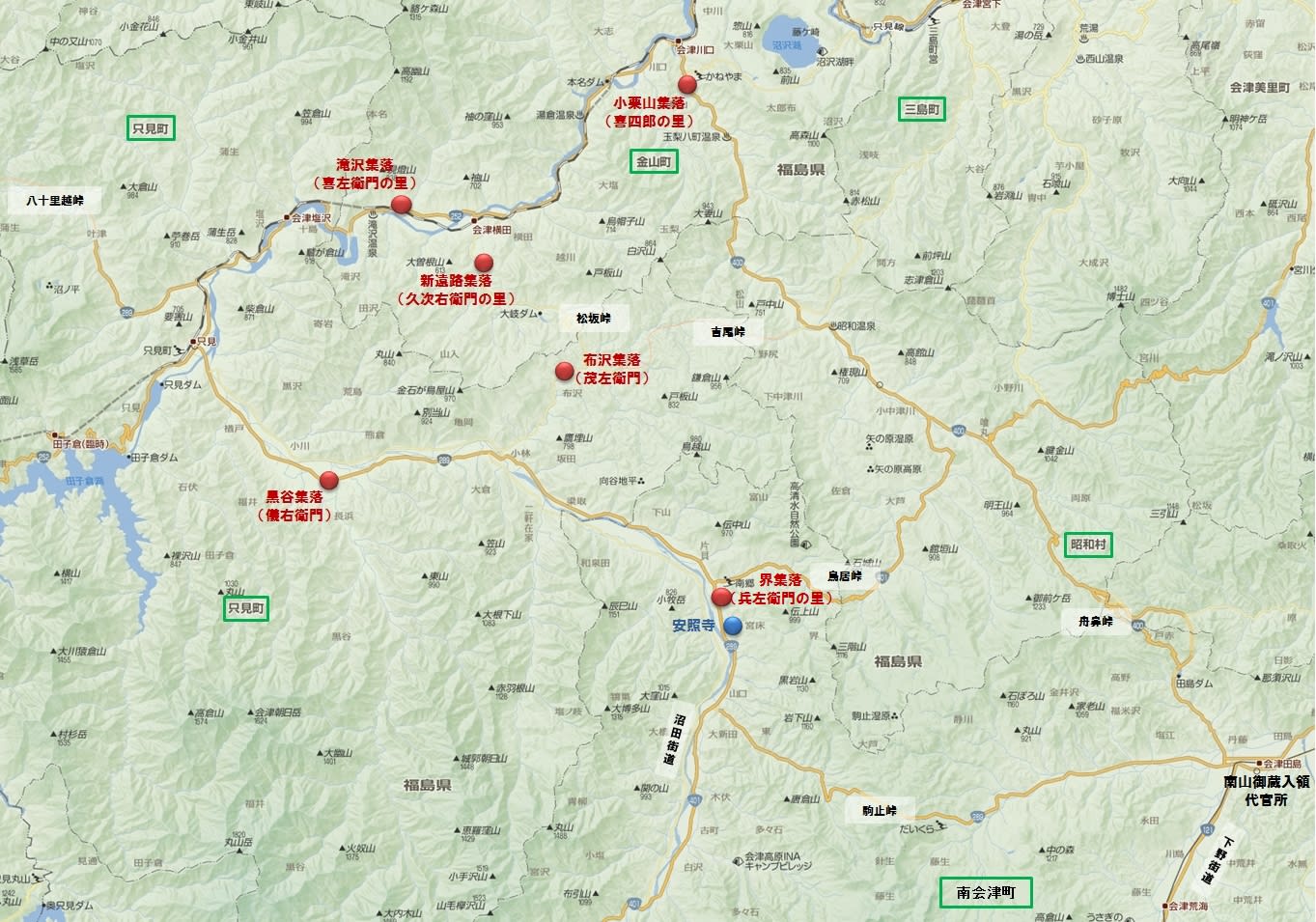

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ