過ってはもっと道幅が狭く、除雪車も無かったので雪がテンコ盛りにあったことでしょう。

小栗山という名前を冠したものは無いかな~と探していると、ありました小栗山集会所!

喜四郎は打ち首に際し、歌を詠んだとされています。

「いたづらに花さく春を過ごしけり 寝ざめものうき秋の夜すがら」

〝ものうき〟とは、心が晴れない様?〝秋の夜すがら〟とは、寝られるの意味?

ようやくグッスリと安らかな眠りにつくことができる?とか、そんな意味でしょうか?国語、特に古文は苦手なのでよく分からんです

石碑によると喜四郎享年47歳。17歳の子どもがいたようですが、最後に会えたかどうか?

ただ、その子は曝されていた首を小栗山に持ち帰ることは出来たようです。

喜四郎の時代、通り沿いに家屋が張り付き、限られた平地で耕作し、木を切り出しまた植え、時には野尻川で魚を求め、山に入っては獲物を求め。。。

四方を山に囲まれた集落で税の厳しい取り立てに晒されていたとすれば、それはもう限りない閉塞感に陥ったことでしょう。

しかし、この閉塞感から彼は動きます。

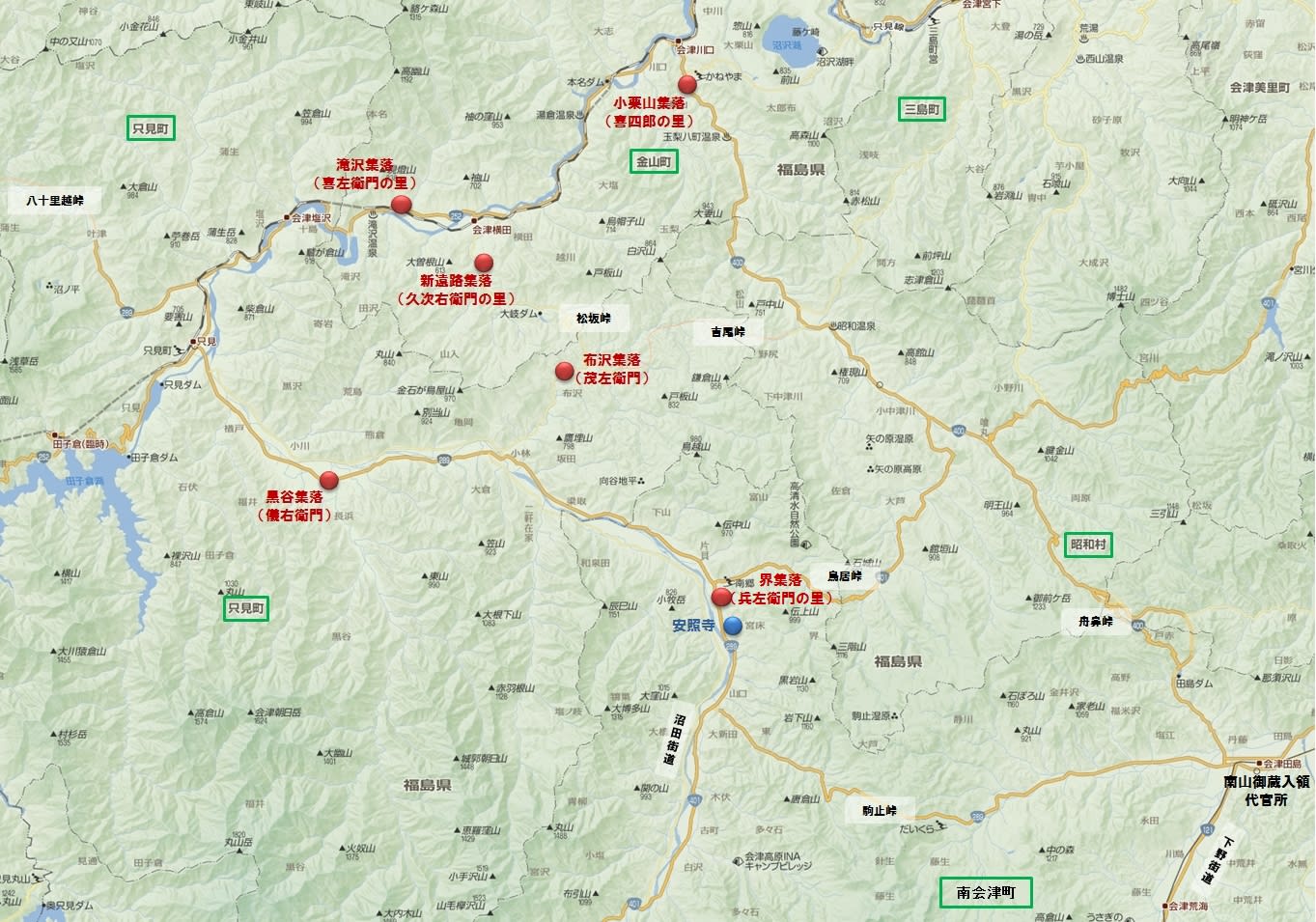

親交のあった黒谷村儀右衛門のところ、相談役であったとされる大田集落の観音寺や直訴の作戦会議が行われた界集落の安照寺、さらによく訪れていたという小塩村清左衛門のところと、いずれも吉尾峠や松坂峠あるいは鳥居峠を越えての40キロ前後の踏破行。。。

吉尾峠は現在では県道小林会津宮下停車場線といいますが峠手前で道路が無くなっている交通不能の道路です。松坂峠は現在では県道布沢横田線といいますが冬期通行止め。鳥居峠は国道401号といいますがやはり冬期通行止め。。。難所ばかりですね!

代官所のある田島までは舟ヶ鼻峠を越えてやはり40キロ。舟ヶ鼻峠は現在では国道400号といい、最近新しいトンネルが出来て雪道でもOK

でも、それまではやはり冬期通行止めの難所でしたから、ここ小栗山から出ていこうとすると雪山登山モードでなければ無理無理

でも、それまではやはり冬期通行止めの難所でしたから、ここ小栗山から出ていこうとすると雪山登山モードでなければ無理無理

「旧暦の12月に安照寺に集まり」とありますから、畑仕事の終わった秋以降に行動を起こし、そして雪降る中、方々行き来をしていたことになります。

ここに佇み、この山々を歩いて越えて隣町に行こうなどとは考えもつかない!

その強い意志、思いは及びません。

物語の中では最も取り上げられる喜四郎。

彼の思いを垣間見るまでには至りませんでしたが、ここ小栗山を後にし、次の義民の里へ向かいます。

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ