何か事件の報道があると「識者の意見」が紹介されます。

その事件の当事者を知るはずもないのに、批評をします。

中には、色々背景の事情や情報を得た上で、正鵠を得たコメントを寄せている人もいます。

でも、多くはごく一般的な捉え方や、何も知らないで論評しているコメントも目立ちます。

マスコミ精神医学者としか言いようのない、困った精神科医もいます。

何が「識者の意見」なのかと、反論したくなるコメントも散見されます。

かく言う僕も、新聞の「識者の意見」にコメントを寄せたことがあります。

大学のセンセイになってから、初めて体験することでした。

ある日、新聞社の人が突然電話をしてきて、コメントを求められます。

こちらは、事件の概要等詳しいことを知りませんから、情報の提供を依頼します。

新聞社から何十枚というファックスや、添付ファイルが送られてきます。

数時間後に、あるいは翌日、記者が電話をしてきて、インタビューを受けます。

それを短いコメントに記者がまとめ、記事になります。

30分、40分お話ししても、残念ながら新聞に載る時は、ごく数行です。

いずれも、悲惨な事件でした。

「なんで…」と絶句してしまうような、事件もありました。

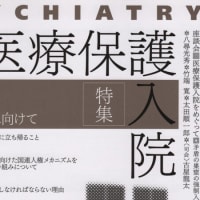

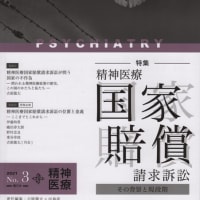

医療観察法では、当然ですが、精神障害者が対象事件を起こすことが前提になっています。

そして、その被害者は、多くは身内の家族であることが、知られています。

でも、一方で、精神障害者側が被害者である事件も、実は多数存在します。

追い詰められたご家族が、切羽詰まった状況で、当事者を殺めてしまう…。

マスコミで報道されるのは、事実関係のごく一部です。

オモテに出てこない、捜査資料や裁判資料を読むと、事件の背景が浮かび上がってきます。

実は、事件に至るプロセスで、専門職と呼ばれる人のかかわりの問題があったりします。

いや、むしろ、必ずと言って良いほど、専門職のかかわりのまずさが背景にあります。

それは、単に事件を予見できなかったということだけではありません。

何気ない専門職のひとことが、当事者と家族を追い詰めているのです。

もし、その場面で、その専門職が、そのひとことを、発していなければ…。

もし、その当事者が、その家族が、その病院でなく、その担当者でなければ…。

事件を取材した記者が「識者の意見」を求めるのは、単に無知なためではありません。

むしろ、事件の取材を通して、とても真摯に、実に多くのことを学んでいます。

でも、記事を書くのに、事件を伝えるのに、何か足りない点を感じているようです。

釈然としない割り切れ無さを感じて、「識者」に答えを求めているのです。

その真摯なジャーナリストとしての姿勢に、やはり真摯に向き合わなければと思います。

そして、その事件が訴えていることを、少しでも多くの人に伝えなければと思います。

いろいろな矛盾や問題が、鬱積した結果として起きているのが「事件」です。

突発的なようでも、実はそこに至るプロセスには、いろいろな原因があります。

僕は、たいした「識者」ではありません。

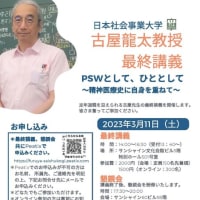

でも、臨床現場にいたPSWだからこそ、言える部分もあると思っています。

もし、残念な事件が起きてしまったら、皆さんも考えてみて下さい。

報道されている事実関係の背後に、どんな生活のプロセスが、生きてきた物語があるのか。

事件の当事者たちの、辛く哀しい想い…。

想像力が、彼岸の他者と、僕たちをつなぎます。

あたしのなかでなにかしっくりこないものがあったので、調べてみたら、根底に「人種差別」がありました。

ある女の子が言った「ハーフのくせに」

その言葉が発端でした。

これは各家庭、地域における大人たちの問題だと思いました。

教育って大切だなーって思います。

無差別殺傷事件、精神鑑定、精神障がい、虐待、身勝手な母親、所在不明の高齢者・・・

いずれも憤る事件ばかり。でも 本当に単なる残虐な事件、犯行として、犯人と言われる人たちを憎めば解決することなのか。。。

私も犯人と呼ばれている人たち、それらの事件を起こした人たちには怒りを感じます。でも単に悪者を悪者としてよいのか、そのことには???と感じてしまう。犯人をかばうのか!と怒られるかもしれないが、秋葉原の殺傷事件で犯人が「自殺しようとしたことがある」と供述したとニュースで言っていた。それを馴染みの居酒屋で見ていました。いつも行っている家の近くの居酒屋。マスターは私より若く、4人も子どものいる子煩悩の善良な市民。そのマスターが言いました。「だったら一人で勝手に死ねばよかったのに」。悲しかった。でも至極ごもっともな意見かもしれない。私も以前なら同意したかもしれない。でもつい言ってしまいました。「もし死にたいと思ったのが本当なら、そのときに誰かが、何らかの形で関われなかったのか」。もっと言えば「それ以前に」何らかの関わりが持てたら・・・

大阪で子どもが二人ネグレクトされ、死亡した事件、虐待のことを学べば学ぶほど、単に母親を責めるだけではなくならないことだと感じる。母親や児相、行政だけを一方的に責めることができない自分に気づく。もちろん当事者や行政も責められるべきところはあるだろうけど、マスコミのように一方的には責められない。

仕事柄、犯罪者と呼ばれる方々と接したり、その情報を耳にすることが多いが、共通して言えるのは悲惨とも思える生育暦、家庭環境。Mさんのコメントにもあるように、これは大人たちの問題も大きいと思う。「社会が犯した罪」だよと思ってしまう。精神障がいを背負ってしまった人が、苦しみの末、家族を殺め、その罪に今も苛まされている。家族もまた然り。

こういう言い方をするのは語弊があるのかもしれないが、そういう方に会うと「よく今まで生きてきたね」と思ってしまう。「これからはもっとゆったりと生きようよ。私にできることがあれば一緒にやっていくから」と。

それは今までの自分の仕事に対する謝罪もあるから。福祉という仕事に就きながら、見えていないことが多かった、気づいていないことが多かった。これは福祉職にいた私の怠慢。

施設に勤務しているときには、私たちだって精一杯やってるんだからと思っていた。でも退職して客観的に自分のいた施設と同様の施設を見たときに、「ごめんなさい」と思った。福祉の仕事なんて、ある意味自己満足の世界だと思ってはいたけど、それは自分の仕事を正当化しているだけだったのかもと。組織に縛られているからできない、全員に満足の行く支援なんてできるわけない、と。それは仕方のないことだと、正当化していただけなのかも。

「よく生きてきたね」と言葉をかけたくなってしまう人たち。その人たちと出会い、支援するに当たり、職務としてそれらの状況を記録に残さないとだけど、それを書きながら改めて涙が出てきたり、とてつもなく疲労を感じるのです。重い思いを感じるから。

罪を憎んで人を憎まず なんて聖人君子にはなれないし、なる必要もないのかもしれないと思うけど、少しだけ、、、犯罪やひどいことをしてしまう(せざるを得なかった)人の気持ちを考えたい。「なぜ?」ということを考えないと悲しい出来事はなくならないと思うから。

私たちのしたいこと、するべきことは、悪いことやひどいことをした人(個人)を抹殺することではない。そんなことが起きてしまう悲しい環境を変えていくこと。そしてそんな悲しいことを一つでも減らすこと。。。

それまでの我慢が許容量超えた時に、怒りが爆発するんでしょうね。

悔しさとか悲しみとか形容しようのない気持ちが、それまでの追い詰められてきた過程が、必ずある訳で。

そこが見えないと、周囲から怖がられて、いよいよ負のスパイラルが形成されてしまいますね。

子どもの世界で起きていることは、やはり大人の世界のコピーだと思います。

子ども達独自の世界はもちろんありますが、大人がネガティブな見方を伝えている面もあって。

一番身近な大人のあり方を見て、子どもはやはり育ちますものね…。

記事を記した僕の気持ちを、正面から受け止めてくれて、感謝します。

秋葉原の事件にしても、大阪のネグレクトにしても、どこか僕たちはテレビ画面の向こう側、遠い世界の事柄のように考える傾向があると思います。

単に物理的な距離があるということだけでなくて、リアリティが感じられない、自分とは乖離した非日常的な出来事のような感じがあるのではないでしょうか?

「社会」という言葉は抽象的だけど、でも、どこかでつながっていますよね。

彼岸の存在のごとき事件の当事者と、僕たちのように福祉の世界で、まがりなりにも専門職と呼ばれる者とは。

相談支援の現場って、それだけの重さを持っているように思います。

僕も古巣の病院で、何人も他者を殺めてしまった患者さんに会っています。

事件としてマスコミで報道されるのは最初だけで、仮に不起訴になった人たちがその後、どのような生き方をしたかまでは、伝えられていません。

現実に直面し、自分が犯した罪を知り、周囲から怖れと不安の目で見られながら、なおも生き続けていくのは相応の苦しみを伴います。

社会的な制裁を受けるよりも、自身を罰する形で結論を出していった方も、たくさんいます。

SWとしても、しばしば無力感に囚われたこともあります。

でも一方で、生き直す、再生の物語を紡いでいく方たちも、たくさんいました。

周囲の支えももちろんあるでしょうが、やはりご本人自身の力でしょう。

生き抜くことを選択した人たちに、やはり教えられてきたことがたくさんあります。

「よく生きてきたね」とfufuさんが声をかけたい人たちも、そういう方々ではないでしょうか?

何があっても生きてりゃいいさ、などと綴るととても軽くなってしまいますが。

そんな想いを抱かせてくれる、静かな笑顔の存在に力づけられ、仕事を続けてこられた感じがします。

一人ひとりの出来ることは限界があるし、ささやかだけれども、自分からまず出来ることはあるはずです。

自分の体験を言葉にし、他者に伝えていくということは、僕はとても大事な営みだと思います。

伝えたい言葉を受け取ってくれる人がいることによって、重い事実に押しつぶされそうになる自分自身をも救ってくれます。

fufuさん自身が、鉛のように重いご自分の体験を、ほとばしるような言葉で記してくれたことに感謝します。

それをまた、ここで読んでくれる人がいる限り、状況や環境を変えられる可能性は、いくらでもあると、僕は思っていますよ。