(上)花穂(数百の花の集合。花穂が伸びる前の葉姿がハスの花(蓮華)に似ている。

(上)花びらの幅は広い。

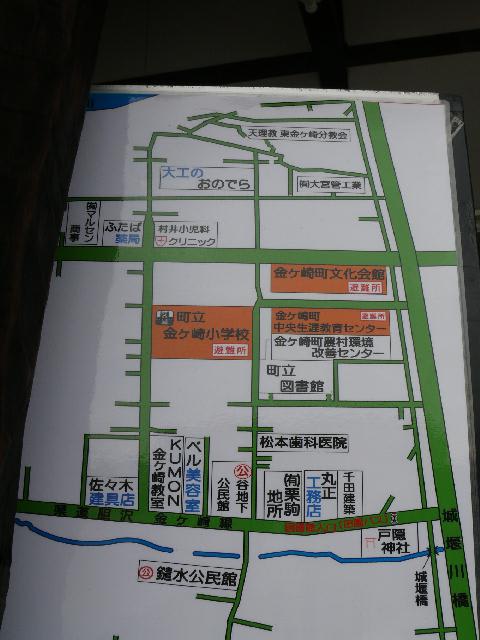

2011年10月15日(土)、金ケ崎町立図書館(胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野5番地)に行きました。正面出入り口側の道路の向かい側にある民家の花壇に植えられたヤナギバヒマワリ(柳葉向日葵)の根元に群生したイワレンゲ(岩蓮華)が、今を盛りと花を咲かせていました。ヤナギバヒマワリ(柳葉向日葵)は3mほど離れて植えられているのですが、どちらの根元にも寄生植物なのではないかと思うほど、びっしりと群生していました。

イワレンゲ(岩蓮華) ベンケイソウ科 イワレンゲ(キリンソウ)属 Sedum (Orostachys) iwarenge

海岸の岩場や人家の石垣などに生える多年草(一稔草)。「一稔草」とは、年数にかかわらずタネができたら全草枯れる植物。藁葺きの屋根に生えることもある。観賞用にも広く栽培されている。葉は多肉質で青白色の長楕円形。10~20㎝の花茎を出し、穂状に白色の小さな花を密生する。花びらは黄白色で5裂、萼片も5裂。花びらの幅は広い。雄しべは10本。葯(花粉)は黄色で、紅色に変化することはない。花は何百とつき、下から咲き上がる。花の集団(花序)は長さ10~20㎝の円錐形。葉の先は丸く、葉はロゼット状に多数つく。花が咲いた株は根まで枯死する。しかし、周囲に小株ができ、翌年に花をつける株に育つ。

本種は、遅くとも江戸時代には、その名前が知られていた。「大和本草(やまとほんぞう)」「物品識名」などに記載されていることで分かる。和名の「岩蓮華」は、重なり合った葉をハス(蓮)の葉に見立てたもの。花期:9~11月。分布:本州(関東地方以西)、九州(北部)。

,strong>[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・日本の野草」&同「山渓名前図鑑・野草の名前(秋・冬)」より]

http://www.hana300.com/iwaren.html [岩蓮華(イワレンゲ)]

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/HTMLs/iwarenge.html [イワレンゲ(岩蓮華)]

http://e-28.jp/plantsguide/pb-info-sim.asp?kensakumoji=410 [イワレンゲの育て方:観葉植物図鑑]

http://orode.blog137.fc2.com/blog-entry-233.html [なかなかひたちなか:イワレンゲ]

http://www.kanyous.net/kanyousyokubutu/284.html [みんなでつくる観葉植物大図鑑:イワレンゲ]