細井 計(ほそい・かずゆ):1936年、群馬県に生まれる。1967年、東北大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、東北福祉大学教授、岩手大学名誉教授、文学博士。

主要著書:『近世の漁村と海産物流通』(河出書房新社、1994年)、『近世東北農村史の研究』(東洋書院、2002年)、『岩手県の歴史』(共著、山川出版社、1999年)、『街道の日本史6・南部と奥州道中』(吉川弘文館、2002年)など。[『南部と奥州道中』より]

2015年10月14日(水)、芦東山記念館館長講座の第3回「盛岡藩家老席日記『雑書』にみる旅、その1」が同館(館長・細井計=ほそい・かずゆ、一関市大東町渋民字伊勢堂71-17)で開催されたので、妻と一緒に聞きに行ってきました。

(上)「猿沢村絵図」(一関市猿沢市民センター蔵)からトリミングした猿沢地区の絵図。

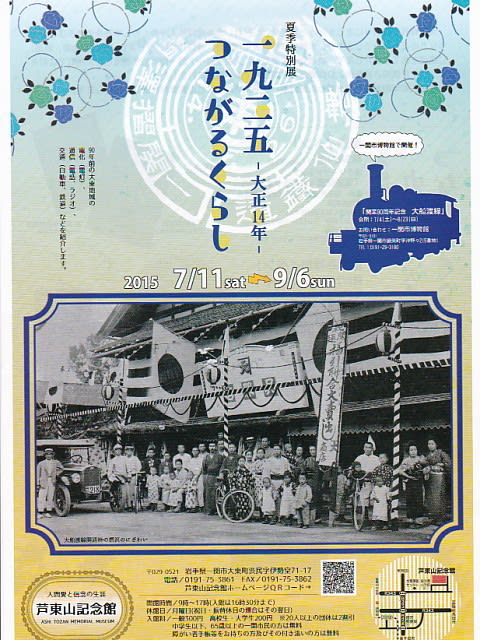

この日は、10月1日(木)から開催中の秋季特別展・絵図の世界~江戸時代のふるさとの姿~が展示されていたので観てきました。これからの展示期間中「無料開館日」というのが次の通り設定されていますので、見学をお勧めします。東北文化の日の10月31日(土)、11月1日(日)、文化の日の11月3日(火、祝)。

盛岡藩家老席日記『雑書』にみる旅 その1:講演(13:00~14:30時)の概要

1、藩の呼称について:藩の呼称は原則として(1)城地(城が建っている所の地名)をつけて仙台藩、盛岡藩、弘前藩などと呼ぶべきである。伊達藩や南部藩など大名の名をつけた藩名だと不都合なことがある。(伊達藩の場合、宇和島藩などがあり、南部藩の場合、八戸藩、七戸藩も南部氏である。)但し、西南の雄藩(薩摩、長州、土佐、肥前など)の場合は、旧国名を付けて呼ぶのもやむを得ない。(例外的に認める。)

2、盛岡藩家老席日記『雑書』について:

(1)伝存状況 寛永21年3/14[徳川家光治世、12/16正保元年(1644)と改元]~天保(てんぽう)11年(1840)まで、197年間分が190冊、うち、欠本14年分があり、特に寛文4年(1664、9/12重直病死、お家騒動が起きた)と貞享3年の欠本が惜しまれる。

家老席には4~6名の右筆(書記)がおり、家老が記録すべきことを決めて記録させた。この記録を始めたのは、三代藩主の重直公と考えられる。①信直、②利直、③重直(跡継ぎを決めないまま病没したため、幕府の裁定で盛岡藩10万石のうち)④重信(8万石)と④直房(八戸藩、2万石)に分配された。[文化5年(1808)から20万石]

(2)記録内容 盛岡藩領の出来事が中心であるが、時には、将軍家をはじめとする他藩の記事も散見する。各年度とも正月の儀式に始まり、5節句[人日(じんじつ、1/7、七草粥を食べることから七草の節句ともいう)、上巳(じょうし、3/3)、端午(5/5)、七夕(7/7)、重陽(ちょうよう、9/9)]を経て歳暮に至っているが、その間に、領内に起こった政治・経済・社会・文化など(例えば、参勤交代、藩主の鷹狩、幕府へ献上の鷹・白鳥・鶴・菱喰・鮭・鱈・薯蕷(山芋)、城内での能興行と大般若執行、役人の人事異動・休暇願、藩士の家督相続・婚姻・嫡子願、神社仏閣の祭礼、社寺参詣、繋・鶯宿・台・鹿角大湯・湯瀬などへの湯治、打首獄門、他領追放、抜参り、逃亡、火事、風水害、酒の値段の公布など)、あらゆる面に亘る出来事が記録されている。したがって、盛岡藩政史の研究を進める上での最も基本的な史料となっている。

(3)翻刻出版

『盛岡藩雑書』第1巻~15巻(熊谷印刷出版部)。

『盛岡藩家老席日記雑書』と名を変えて第16巻~第37巻(寛政8年~享和元年、1799~1801)まで刊行済み。(東洋書院)[平成27年7月現在]。第4巻から責任校閲・細井計。

第1巻の刊行は昭和61年(1986)。平成27年で30年間、全体の5分の4を翻刻出版したが、後5年間ぐらいかかる。

3、近世の陸上交通

(1)幹線道路として五街道

(ィ)五街道の呼称

①東海道 海端を通り候に付き、海道と申すべく候。

②中山道 只今迄は仙の字書き候えども、向後山の字書き申すべき事、

③奥州道中 是は海端を通り申さず候間、海道とは申すまじく候、

④日光道中 右同断

⑤甲州道中 右同断

右の通り向後相心得るべき旨、申(正徳六年)四月十四日(6月に享保と改元、1716年)河内守殿より松平石見守・伊勢伊勢守へ仰せ渡され候(『駅肝録』)、

(ロ)文化8年(1811)6月の五街道の発着地点についての伺い、その中では、東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道…(『諸例撰要』と記す。これに対する道中奉行の返答では、東海道、中山道、甲州街道、… 日光道中は千住より鉢石迄、奥州道中は白沢より白河迄(白沢、氏家、喜連川、佐久山、太田原、鍋掛、堀越、芦野、白坂、白河の10宿、千住から宇都宮までの17宿は日光道中と兼ねていた。

(ハ)道中奉行支配の分

東海道。中山道、甲州道中、日光道中、奥州道中、美濃路、例幣使通、日光御成道、水戸佐倉道、右の外、都で脇往還の分は、御勘定奉行取扱い候事、

(上の地図)[社団法人 東北建設協会:企画発行「東北の街道~道の文化史いまむかし~」(1998年7月15日 初版発行)より]

(2)地方の街道

(イ)白河以北の街道

〇多様な呼称 仙台より江戸道中、江戸道中、仙台より盛岡道、南部盛岡道中、仙台海道、南部海道、奥道中、奥街道、中通道中、中海道、松前街道、函館街道、

〇宿駅を読み込んだ『奥道中歌』:国分の町よりこゝえ七北田よ、富谷(新町)茶のんであちは吉岡(大和町)、さむひとて焚かれぬものは三本木、雪の古河荒谷つめたや、おもひきゃ日は高清水宿とりの、杖築館て道いそぐとは、あれ宮野沢辺の蛍草むらに、なく鈴虫のこゑは金成、噂する人にくせ有壁に耳、口のあけたて一ノ関なり、山の目で酒呑んだゆゑ前沢を、つい水沢に通る旅先、けふの日もはや入相の金ケ崎、旅のつかれを相去の関、東路を国のつつみに鬼柳、みどりつきせぬ千代のよはひを、紅の色あらそふや花巻の、石鳥谷よりも見ゆるやま畑、時鳥(ほととぎす)こえはりあげて郡山、卯の花咲るはなの盛岡、枝柿の渋民なれと沼宮内、やどえみやげはこれが一ノ戸、梅が香に風の福岡うちこえて、春のながめはせん金田一、三の戸をたち行たびの、麻水や五の戸もすぎて伝法寺宿、七の戸やけふの細布細からぬ、ひろひ野辺地に人の小湊、たびまくら春の野内に一夜ねん、すみれにまじる草の青森、降雨にながす桐油の油川、日よりになるは飛鳥あさてか、くむ酒の左関とてたび人の、よい中沢にとまる相やど、咲そむる花の蟹田ものどかさに、野田かとおもふ春の平館、むかしより今別なれや三馬屋の、往来にきほう人を松前、

(ロ) 盛岡城下から江戸日本橋まで139里、宿駅91次の行程。

(3)領内外の諸街道

(イ)街道の呼称

和賀郡鬼柳村より仙台領金ケ崎宿への道

岩手郡橋場村より秋田領小保内村への道(『郷村古実見聞記』)、

西磐井山ノ目町より東山松川町への海道(白石家文書『天明元年御用留』)、

安永4年(1775)、渋民村の『風土記御用書出』(写、『宮城県史』28、風 土記、補遺)は、道 三筋として次のように記す。

大原町より猿沢町への道 壱筋

築館町より摺沢町への道 壱筋

猿沢町より摺沢町への道 壱筋

〇滝沢村(滝沢市)分れの安政3年(1856)の道標には「右は かづの道 左 柳沢道」と記されている。

(ロ)盛岡城下を起点とする街道。

秋田街道(秋田往来)、雫石海道、仁沢瀬付近の長山への分岐点の道標には(「右 長山道 秋田往来」)とある。鹿角街道(津軽街道)、大槌街道、釜石街道、宮古街道(閉伊街道)、野田街道、庄ケ畑の寛政元年(1789)の道標には、「右 野田往来 左 釘平 日戸 玉山」)と記されている。

[以上の例でわかるように、江戸時代の地方の街道については、それぞれの目的地の名をつけて、「どこどこへの道(街道)」というのが一般的な呼称であった。このことは街道沿いに残る各地の道標からも指摘できる。]

(4)、街道の並木と一里塚

(イ)『雑書』延宝元年(1673)10月25日条:仙北町同心町のはづれより鬼柳舟場迄の海道、并(あわせて)夕顔瀬より雫石町迄の海道通り両脇へ、先年植え置き候松、漆枯れ候て所々これ無く候間、来年寅の年より辰の年迄三か年の内、枯れ木壱本もこれ無きように、壱間に松にても漆にても壱本宛植え継ぎ申すべく候…

(ロ)『徳川実記』、『郷村古実見聞記』、特に『塩尻』の記述

慶長9年(1604)2月4日、台徳大相国(徳川秀忠)東海道、越後道、奥州路等に命じて、各一里ごとに両塚を築かしめ、樹を植えしめ給う、同年5月下旬にことごとく成就せし、今に残て行人里程に便す、

(ハ)『雨窓閑話』の記事:今において往来の旅人歓ぶ事限りなし、その並み松の間をゆけば、夏は日をよけ暑さを凌(しの)ぎ、冬は風を除け散らして悩みなし、その上、一里塚といふものあれば、今一里々々と思う競ひ心の一図に、この塚をたのしみに道のはかどり格別にして、遠近をはかり行程の便にする事、天下の人の大いなる爲なり、

参考文献:細井計『街道の歴史』(盛岡市文化財シリーズ、第32集、盛岡市教育委員会、1998年)、細井計『南部と奥州道中』(吉川弘文館、2002年)、細井計『増補行程記』(東洋書院、1999年)[以上、講師が配布した資料より。]

(下)今回講演の奥州街道などに関することは、下記の書籍に詳細が記載されていますので、一読をお勧めします。吉川弘文館発行、細井 計・編『街道の日本史6・南部と奥州道中』(2002年5月20日第1刷発行、定価:本体2,300円+税、)