2015年10月20日(火)、一関市立大東図書館(館長・鈴木英也、一関市大東町摺沢字新右エ門土手12-2)主催の「文学の旅~遠野物語の世界を感じに!」というバスツアー(その8)。

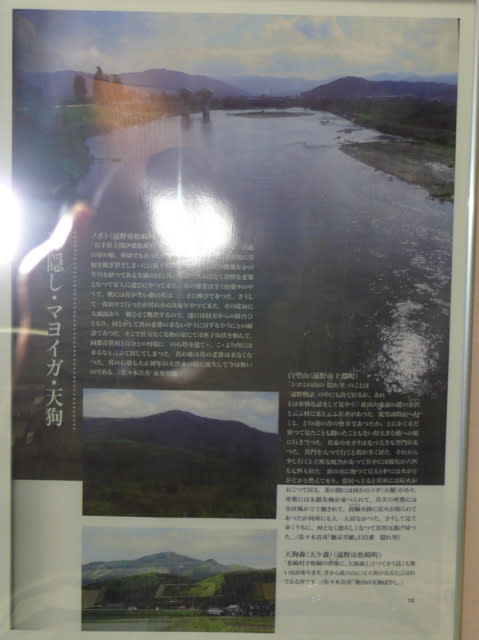

「とおの物語の館」の柳田國男展示館や旧柳田國男隠居所などを見学してから昼食のため伝承館(遠野市綾織町新里8地割2番地1)に移動です。

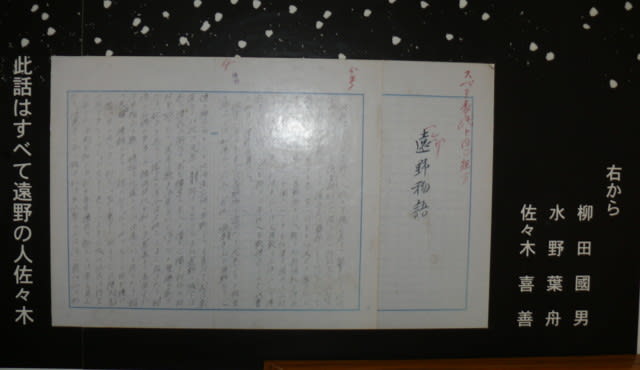

ここは遠野地方のかつての農家の生活様式を再現し、伝承行事、昔話、民芸品の製作・実演などが体験できます。園内には国の重要文化財・旧菊池家住宅、遠野物語の話者であった佐々木喜善の記念館、千体オシラサマの御蚕神堂(オシラ堂)などがあります。

国道340号線側にある「乗込」という建屋に設けられた出入口を入ると真前に「板倉」と「工芸館」の建物が見えていますが、先ずはその少し右側に見えている「曲り家」と「御蚕神堂(オシラ堂)の見学です。

その後は、残りのつるべ井戸や雪隠(せっちん)・湯殿、佐々木喜善顕彰碑、金勢(精)様、水車小屋、板倉、工芸館、染工房などを見学しました。

(上と下2つ)つるべ(釣瓶)井戸:滑車を使って井戸水を汲み上げる方法を再現した物です。夏は冷たく冬は温かい地下水が使えます。(私も子供の頃使っていたので、良く実感できました。)

(下)隣にはポンプ井戸もありました。(停電した時など、あれば役に立ちます。)

(上)つるべ井戸から湯殿(お風呂場)まで樋(とい)が渡されていて水を運ぶ手間がかからないようにしてありました。私が子供の頃、水運びや風呂沸かしは子供の仕事でした。

私が子供の頃、「ごえもん風呂」と呼んでいた長州風呂、鉄砲風呂(木桶風呂)。みんな体験(水運び、風呂沸かし、入浴など)しました。

(上)雪隠(せっちん):「厠」「便所」「お手洗い」など呼び名の変遷がありますが、「トイレ」のことです。この「雪隠」は一部実用トイレとして改修しており、使用できます。

(上と下3つ)金勢(精)様:農作物の豊穣をはじめ幸いをもたらす神として信仰され、特にも縁結び、子授け、出産などの祈願には霊験あらたかとされています。

(上と下2つ)水車小屋:昔は、集落共同で水車を設置し、交代で利用、当番日には材料を持って行って、脱穀、粉ハタキ、ワラ打ちなど行ったものです。私が子供の頃、近所にあった水車小屋を懐かしく思い出しました。この水車のような回転式のものではなく、水がいっぱいになると下がって水が流れ出て上がるものでした。繰り返すギーバタン、ギーバタンという絶え間ない音が聞こえるような気がしました。

(上と下2つ)工芸館:民芸品や機織りの製作、実演を行い、入園者の参加によりコミュニケーションの場として活用されています。

(上と下2つ)板倉:壁がすべて板で作られている納屋を板倉と言い、農作業を行う場として使用されていました。陽の光を必要とする作業には、壁を全て取り外して行われました。

(下)染工房

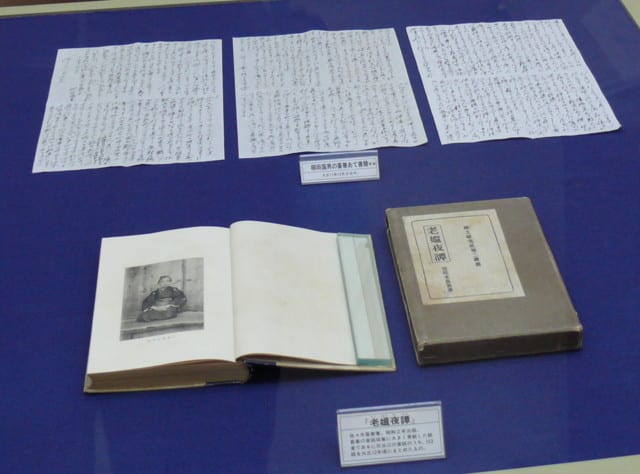

(上と下3つ)帳場(管理棟)