2015年10月20日(火)、一関市立大東図書館(館長・鈴木英也、一関市大東町摺沢字新右エ門土手12-2)主催の「文学の旅~遠野物語の世界を感じに!」というバスツアー(その11)。

「とおの物語の館」の柳田國男展示館や旧柳田國男隠居所などを見学してから昼食のため伝承館(遠野市綾織町新里8地割2番地1)に移動です。

ここは遠野地方のかつての農家の生活様式を再現し、伝承行事、昔話、民芸品の製作・実演などが体験できます。園内には国の重要文化財・旧菊池家住宅、遠野物語の話者であった佐々木喜善の記念館、千体オシラサマの御蚕神堂(オシラ堂)などがあります。

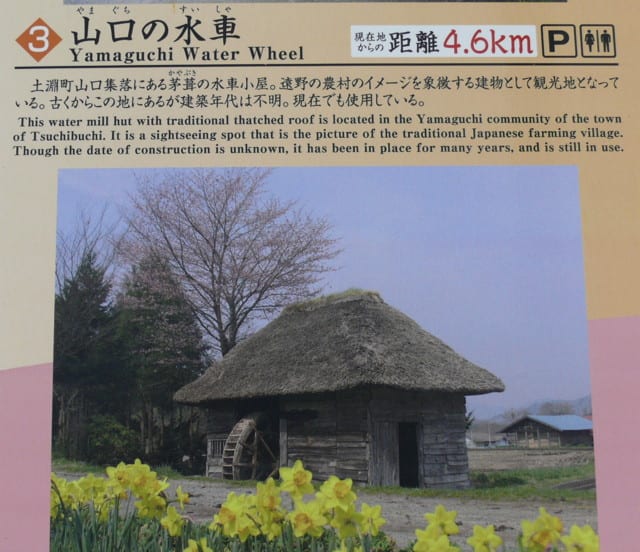

「伝承園」の見学を終え、バスで遠野ふるさと村に移動です。ここは、田んぼや畑、水車小屋、曲り家など昔話の世界に迷い込んだような気分を体験できる施設で、映画やテレビの撮影でも多く利用されています。暮らしの達人「まぶりっと衆」との素朴な会話も楽しめます。

(上)「大野どん」の曲り家を出て、「肝煎りの家」を目指して歩きます。(下)入口の所にある池越しに「弥十郎どん」の曲り家や三角屋根のばったり(小型の水車)が見えます。

(下)「肝煎(きもい)り家」の手前に「こびるの家」があり、その左側に便所(トイレ)がありました。このトイレも使用可能でした。

(下5つ)こびるの家:宝暦12年(1762)に建てられた直家(なおや)。「こびる(小昼)」とは遠野の方言で「おやつ」のことです。ここではこびる作りの体験ができます。(要予約)

(上の左側)「こびるの家」の直家と(上の右側と下3つ)「肝煎りの家」の「乗込み」

(上)「肝煎りの家」:江戸末期に建てられたもので、ふるさと村の中では一番大きな曲り家です。(「肝煎り」とは庄屋さんのこと。)(下)正面(石垣の側)から見た情景。

この曲り家屋敷は、平成25年秋に公開された東宝映画「蜩(ひぐらし)ノ記」のメインロケ地になった所で、主役の邸宅をはじめ、本編中6割が村内での撮影だそうです。主演:役所広司さん、岡田准一さん(最優秀助演男優賞受賞)、堀北真希さん、原田美枝子さん他出演。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9C%A9%E3%83%8E%E8%A8%98 [「蜩ノ記」:Wikipedia]

http://www.higurashinoki.jp/index.html [映画「蜩ノ記」公式サイト]

ほかに、馬の「白雪」が、HOME「愛しの座敷わらし」に飯島直子さんと出演しています。

また、平成26年NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」1・2話の広峯神社御師館への登坂、野武士にさらわれそうになったおたつを守りながら逃げ回ったシーン等に使われています。

(上と下)肝煎りの家の土蔵

(下)「乗込み」の中には「稔りの納屋」がありました。

(上と下)土間(台所)のすぐ隣に厩(馬屋)があり、生きた白馬がいました。

(上と下5つ)母屋の向かって右側の方の庭に植栽されているマムシグサ(蝮草)の実が真っ赤に熟していました。

(上)「こびるの家」の便所(トイレ)も使用可能でした。

(下4つ)「こびるの家」から少し離れた所に「弥十郎どん」という曲り家がありました。

(上と下2つ)弥十郎どん:文化9年(1812)に建てられた曲り家。上の右側の建物は納屋。この屋敷は、NHK大河ドラマ「天地人」直江兼続の生家として使われました。妻夫木聡さん、加藤清四郎くん他出演。一話の母と与六が別れるシーン。

また、東映映画「愛しの座敷わらし」のメインロケ地にもなりました。水谷豊さん、草笛光子さん、濱田龍臣くん、安田成実さん、橋本愛さん他出演。

(上の左側)便所(トイレ):このトイレも使用可能でした。(下)弥十郎どんの近くにあるばったり(小型の水車)

(上と下)畑と田圃の間にある道を通って「門前(かどまえ)」を目指して歩きます。この小屋ははせ小屋。