懇談会で気づいたこと、参考になったことなどを

テキトーに・・・

公文本部の方がいらして、 「あこがれ

」の人を

」の人をつくると伸びるという話をされました。

英語・算数など教材の進み方のみならず、勉強に

対する取り組み方や、習い事との両立の姿勢など

あらゆる面で「目標」となる人を教室で見つける

ことで本人も頑張れる・・・ということです。

私が娘を公文の教室に入れたのもまさにコレが目的

の一つでした。自分より小さい子ども達が自分より

少し進んだ教材に取り組んで頑張っている・・また

上級生のお姉さん方の、素晴らしいお勉強態度・・・

それを見て娘にも刺激を受けて欲しかった・・のです

が・・娘はいたってマイペース・・

教室には、保育園時代に一緒だったお友達がいて

随分教材も進んでいるのですが、「追いつけ追い越せ」

的な気持ちは一切ないみたい・・

娘が言うには・・

「競争とか 一番になるとか・・なんかキライ」

そうだったのか・・娘には何かが足りないと思っていたが

それは

「競争心

」だった・・

」だった・・ただ・・勉強にしろ、習い事にしろ「嫌 とか キライ」と

言ったことはなく、淡々と無難にこなしているカンジですねぇ

まあ これも一つの性格ということであえてあおる必要も

ないわけですが・・

いつか 自分から燃えて、鼻息が荒くなるときが来るかな?

(おばあちゃんのつくる切干だいこんが大好物☆)

じっくり 観察してみようと思います

と思いながらも最後までしっかり参加・・

と思いながらも最後までしっかり参加・・ )

)

)

)

中に入り、勝手がわからず、親子でウロウロ~

中に入り、勝手がわからず、親子でウロウロ~ )

)

です

です

)

)

夏休みのママ勉特集です♪

夏休みのママ勉特集です♪

つっかえたなら、次のお勉強がオススメです♪

つっかえたなら、次のお勉強がオススメです♪ )

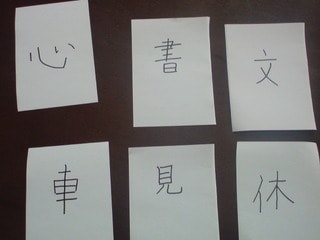

) ← こんなカンジです♪

← こんなカンジです♪