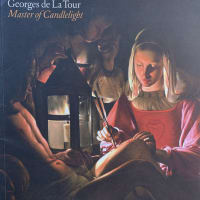

1972年「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」展(パリ、オランジェリー)カタログ表紙

この頃のカタログは、258ページ中、カラー(色刷り)は5枚程度であった。

Photo:YK

この小さなブログを訪れてくださる方の中には、ブログ筆者の17世紀のヨーロッパ世界、とりわけジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593-1652)という画家への関心が半世紀以上続くものであることをご存知である方もおられる。生来美術好きではあったが、この画家については、およそ50年前の1972年、パリのオランジェリーで開催された特別展*を観たことが、今日まで続く関心のひとつの契機となっている。いつの間にか、身辺にブログを含め多数のメモや資料が累積することにもなった。美術史専攻の方でも知らないことが多いと言われ、セミナーなどでアドホックな話をする機会はかなりの回数になった。フリークの例に違わず記すべきことは山積しているが、ブログ終幕の時も近づいてきた。ブログを開設した頃は、かなり多忙で鉛筆書きの原稿を入力してもらったりしていたので、今読み返すと説明不足や入力ミスもある。しかし、ほとんどは入力当時のままに残してある。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*1972年展カタログ及び説明資料

Georges de La Tour

ORANGERIE DES TUILERIES

15 mai -25 septembre 1972

CHRONIQUE DE LA CURIOSITE

L’EXPOSITION DE GEORGES DE LA TOUR

Extrait de la Revue du Maine, t.LII, n.107, 1972

ORANGERIE DES TUILERIES

15 mai -25 septembre 1972

CHRONIQUE DE LA CURIOSITE

L’EXPOSITION DE GEORGES DE LA TOUR

Extrait de la Revue du Maine, t.LII, n.107, 1972

このほか、Le Monde紙文芸欄などを含め、かなり多くの論評が残っている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

前回取り上げたルーベンスと比較すると、ラ・トゥールの作品数は対極的ともいえるほどに少なく、今日に残る歴史的記録も限られている。同じ17世紀ヨーロッパといっても、北方フランドルとロレーヌとの地域格差は極めて大きく、なかでもその文化的格差は隔絶といってよいほどだった。

パン屋の息子から画家・貴族へ

ラ・トゥールは、ルーベンスと比較すると、出自が大きく異なっていた。パン屋の次男に生まれたジョルジュは、画家を志して修業し、1617年貴族の娘ディアヌ・ル・ネールと結婚、1620年にはロレーヌ公アンリII世に貴族的特権の請願を行い、認められている。しかし、ラ・トゥールが誰の工房で画業の修業をしたかは、推定の域を出ない。

1593年の誕生洗礼記録以降、確実な記録が発見されるのは1616年、ラ・トゥールがヴィックで代父を務めた事実である。23歳の時であった。そして翌年1617年、24歳の時にリュネヴィルの貴族(ロレーヌ公財務官)の娘ディアヌ・ル・ネールとの結婚契約書が残っている。

パン屋の次男が画家を志し、天賦の才を開花させ、貴族の娘との結婚で自ら貴族ともなり、特権を得て、さらにはフランス王、ロレーヌ公の画家にまでなるという「成功物語」、そして死後は忘却され、20世紀初頭に再発見されるというミステリーまがいのストーリーが一般化している。しかし、画家が残した作品はそうしたイメージとは遠く、リアリズムに徹し、深い精神性を秘めている。

画家をめぐる風説と作品の間に残る深い間隙は、時の経過と共に拡大し、多くのミステリーを生むことになった。画家が生存、活動していた頃は、これほど大きな隔絶は存在しなかったはずだ。同時代の識者や愛好家なら画家と作品のつながりをもっと冷静に把握できたろう。

最初の画業修業はどこ

単に狭い意味での史料に視野を限定している限り、間隙は狭まることはない。美術史家やコレクターなどが新たな史料や作品の発掘に努めてきたが、次第に大きな発見が生まれる可能性は少なくなっている。この時代の多くの画家は、作品の特定も難しく、生涯の記録史料もほとんど残っていない。

たとえば、ラ・トゥールに手ほどきをしたと思われるヴィックのドゴス親方(Claude Dogoz , 1570-1633)にしても、名前だけは残っていても、作品は発見されていない。工房は小さく一度に一人の徒弟しか受け入れできなかったことが判明しており、住み込み徒弟の名前もジョルジュではなかったことも史料上で確認できる。二桁の徒弟や職人がいたローマやアントワープのルーベンス工房とは大きな違いである。

それでも、ヴィックの町を訪れてみると、通い徒弟として手ほどきを受けることは十分可能であったと思われる。史料上の確認はできないが、当時の状況からラ・トゥールが最初の画業の修業をしたのはドゴス親方の下ではないかと考えられる蓋然性はきわめて高い。しかし、その後の遍歴時代はいまだに謎のままだ。ドゴス親方だけでは、ラ・トゥールの秘めたる才能を開花させるには十分ではなかったこともほぼ推定されている。

両親は反対だったか

ラ・トゥールの結婚にもミステリーは残る。ディアヌ・ル・ネールの両親は結婚に不本意だったのかもしれない。1617年の結婚証明書の記録*には名前は見当たらず、さらに翌年にはジョルジュとネールの実父は死去している。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

前回取り上げたルーベンスと比較すると、ラ・トゥールの作品数は対極的ともいえるほどに少なく、今日に残る歴史的記録も限られている。同じ17世紀ヨーロッパといっても、北方フランドルとロレーヌとの地域格差は極めて大きく、なかでもその文化的格差は隔絶といってよいほどだった。

パン屋の息子から画家・貴族へ

ラ・トゥールは、ルーベンスと比較すると、出自が大きく異なっていた。パン屋の次男に生まれたジョルジュは、画家を志して修業し、1617年貴族の娘ディアヌ・ル・ネールと結婚、1620年にはロレーヌ公アンリII世に貴族的特権の請願を行い、認められている。しかし、ラ・トゥールが誰の工房で画業の修業をしたかは、推定の域を出ない。

1593年の誕生洗礼記録以降、確実な記録が発見されるのは1616年、ラ・トゥールがヴィックで代父を務めた事実である。23歳の時であった。そして翌年1617年、24歳の時にリュネヴィルの貴族(ロレーヌ公財務官)の娘ディアヌ・ル・ネールとの結婚契約書が残っている。

パン屋の次男が画家を志し、天賦の才を開花させ、貴族の娘との結婚で自ら貴族ともなり、特権を得て、さらにはフランス王、ロレーヌ公の画家にまでなるという「成功物語」、そして死後は忘却され、20世紀初頭に再発見されるというミステリーまがいのストーリーが一般化している。しかし、画家が残した作品はそうしたイメージとは遠く、リアリズムに徹し、深い精神性を秘めている。

画家をめぐる風説と作品の間に残る深い間隙は、時の経過と共に拡大し、多くのミステリーを生むことになった。画家が生存、活動していた頃は、これほど大きな隔絶は存在しなかったはずだ。同時代の識者や愛好家なら画家と作品のつながりをもっと冷静に把握できたろう。

最初の画業修業はどこ

単に狭い意味での史料に視野を限定している限り、間隙は狭まることはない。美術史家やコレクターなどが新たな史料や作品の発掘に努めてきたが、次第に大きな発見が生まれる可能性は少なくなっている。この時代の多くの画家は、作品の特定も難しく、生涯の記録史料もほとんど残っていない。

たとえば、ラ・トゥールに手ほどきをしたと思われるヴィックのドゴス親方(Claude Dogoz , 1570-1633)にしても、名前だけは残っていても、作品は発見されていない。工房は小さく一度に一人の徒弟しか受け入れできなかったことが判明しており、住み込み徒弟の名前もジョルジュではなかったことも史料上で確認できる。二桁の徒弟や職人がいたローマやアントワープのルーベンス工房とは大きな違いである。

それでも、ヴィックの町を訪れてみると、通い徒弟として手ほどきを受けることは十分可能であったと思われる。史料上の確認はできないが、当時の状況からラ・トゥールが最初の画業の修業をしたのはドゴス親方の下ではないかと考えられる蓋然性はきわめて高い。しかし、その後の遍歴時代はいまだに謎のままだ。ドゴス親方だけでは、ラ・トゥールの秘めたる才能を開花させるには十分ではなかったこともほぼ推定されている。

両親は反対だったか

ラ・トゥールの結婚にもミステリーは残る。ディアヌ・ル・ネールの両親は結婚に不本意だったのかもしれない。1617年の結婚証明書の記録*には名前は見当たらず、さらに翌年にはジョルジュとネールの実父は死去している。

*

1617, 2 July:Georges marriage contract (Vic) Metz, Archives de la Mosselle, 3 E.8176. fol 238-239)。Jacques Thuillier, GEORGES DE LA TOUR, 1993, pp.245-246

花嫁の持参金(dowry)も、(両親ではなく)彼女を大変可愛がっていたと思われる資産家の叔母からの贈り物として500フラン、2頭の乳牛と1頭の若い雌牛、若干の衣類と家具類だった。両親には12人の子供があったので、ネールに特別なことはできなかったのかもしれない。それにしても、当時の慣行からするとかなり異例である。

画家という職人階層のジョルジュと貴族の娘との結婚というのは、当時でも稀ではあった。後年、ラ・トゥールの息子エティエンヌが親の名声にもあやかって貴族になった後、画家であることをやめたのは、貴族でいることの方が明らかに社会的に恵まれ、多くの点で優位に立つ階層であったことからほぼ明らかだ。エティエンヌも父親ほどの才能はなくとも、平均的な画家としての人生を送ることも可能であったはずなのに、父親の死後、画業を放棄したようだ。

この時代、さまざまな策略を図り貴族となり、その後その地位を次世代へ継承するよう陰に陽に動いた貴族の話は多い。

ラ・トゥールを歴史の闇から救い出し、存在と作品帰属を明らかにしたことは、史料発掘に多大な努力を傾注してきた「美術史家の勝利」であることは間違いない。しかし、画家が世を去って400年近い年月が経過すると、幸運に発見される断片的な史料、作品だけに依存することは、限界が見えてくる。

画家が生きた時代に立ち戻り、より広い社会的・文化的風土の中で理解を深める必要がある。このブログも第一義的には筆者の物忘れ防止のためたが、小さな覚書を意図してきた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★ラ・トゥールの作品発見略史

1617, 2 July:Georges marriage contract (Vic) Metz, Archives de la Mosselle, 3 E.8176. fol 238-239)。Jacques Thuillier, GEORGES DE LA TOUR, 1993, pp.245-246

花嫁の持参金(dowry)も、(両親ではなく)彼女を大変可愛がっていたと思われる資産家の叔母からの贈り物として500フラン、2頭の乳牛と1頭の若い雌牛、若干の衣類と家具類だった。両親には12人の子供があったので、ネールに特別なことはできなかったのかもしれない。それにしても、当時の慣行からするとかなり異例である。

画家という職人階層のジョルジュと貴族の娘との結婚というのは、当時でも稀ではあった。後年、ラ・トゥールの息子エティエンヌが親の名声にもあやかって貴族になった後、画家であることをやめたのは、貴族でいることの方が明らかに社会的に恵まれ、多くの点で優位に立つ階層であったことからほぼ明らかだ。エティエンヌも父親ほどの才能はなくとも、平均的な画家としての人生を送ることも可能であったはずなのに、父親の死後、画業を放棄したようだ。

この時代、さまざまな策略を図り貴族となり、その後その地位を次世代へ継承するよう陰に陽に動いた貴族の話は多い。

ラ・トゥールを歴史の闇から救い出し、存在と作品帰属を明らかにしたことは、史料発掘に多大な努力を傾注してきた「美術史家の勝利」であることは間違いない。しかし、画家が世を去って400年近い年月が経過すると、幸運に発見される断片的な史料、作品だけに依存することは、限界が見えてくる。

画家が生きた時代に立ち戻り、より広い社会的・文化的風土の中で理解を深める必要がある。このブログも第一義的には筆者の物忘れ防止のためたが、小さな覚書を意図してきた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★ラ・トゥールの作品発見略史

ジョルジュ・ド・ラ・トゥールという画家に関する研究・発見史については、Cuzin, Jean-Pierre et Salmon, Dimitri,. de La Tour. Histoire d'une redecouverte, 1997、(ジャン=ピエール・キュザン、ディミトリ・サルモン、高橋明也監修・ 遠藤ゆかり訳、『ジョルジュ・ ド・ ラ・トゥール』2005年)が興味深く語っている。一見すると、小著であるが、内容は充実している。しかし、この後も新たな作品、史実の発見は細々としてはいるが絶えることなく続いている。

美術史上では、この画家と作品の一部が初めて〈発見された〉のは、第一次大戦中の1915年であった。当時はフランスの敵国であったドイツの美術史家ヘルマン・フォス(Hermann Voss 1884~1969)が、ラ・ トゥール研究史上、画期的となったひとつの論文を( ARCHIV FUR KUNSTGESCHICHTE, 1915)に発表した。

彼は、そこでナント(フランス西部の都市)の美術館にあった作品(《聖ペテロの否認》および《聖ヨセフの夢》(《若い娘に起こされる眠った老人》の2点と、レンヌにあった《生誕》のあわせて3点、そして版画《夜に集う女たち》を、画家の名は確定できないままに、関連づけていた。フォスはこの時点でこの画家がイタリア、カラヴァジョ派の画家やオランダの画家ホントホルスト一派の影響を受けている可能性まで示唆していた。名実共にラ・ トゥール再発見の画期的な成果だった(Tuillier 1993, p.9)。

画家ラ・ トゥールは、1652年、現在のフランス北東部にあるリュネヴィルで死去しているが、その後2世紀半の間、名前も作品もほとんど完全に忘れ去られていた(実際には、1751年のベネディクト派修道士ドン・オーギュスタン・カルメの記載や他の画家への作品帰属の誤りなどがあり、完全に忘却されていたわけではない。)

しかし、美術史上の劇的な発見といわれるフォスの貢献によってライプチッヒ(フォスの論文刊行の地)でラ・トゥールは「再生」したとまでいわれている。それまでの間、画家と作品は美術史の闇に埋もれていたのだ。実際には、このフォスの論文もその情報が、当時のルーヴルの学芸員ルイ・ドモン(1882~1954)に伝わり、論文に登場したのは1922年のことであった。いずれにせよ、ジョルジュ・ド・ラ・ トゥールの発見史は、1915年から出発する。

しかし、フォスの発見もそれに先立つ地道な記録発見に支えられていたことにも留意しておくべきだろう。1863年にリュネヴィルの建築家アレクサンドル・ジョリーが「画家ドゥ・メニール・ラ・トゥール』なる論文を発表した。ジョリーは、カルメ師以来、「クロード」とされてきたラ・トゥールの名前が正しくは「ジョルジュ」であると述べていた。さらにラ・トゥールの生地はリュネヴィルではないとし、生年も16世紀末頃と推定していた。ジョリーは、ラ・トゥールの息子エティエンヌの洗礼証書、ジョルジュと妻ディアヌの間に9人の子供がいたことを示す記録など、後年のラ・ トゥール研究にきわめて重要ないくつかの文書の存在を指摘していた。さらに、ラ・トゥールが生前に「有名な画家」と呼ばれていたことなども明らかにしていた(Cuzin et Salmon, 1997, Ch.1)。かくして、ヘルマン・ フォスの発見以来、かなり長い屈折した経緯の後、それまで闇に秘められていた作品が各地で次々と発見された。多くの美術史家たちの努力によって、画家の生涯に関わる古文書記録なども、断片的ながらも発見された。その過程は、あたかもミステリー小説を思わせるさまざまなエピソードに彩られている。

続く