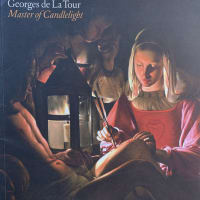

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール《(リボンのついた)ヴィエル弾き》

c.1630-1632, プラド美術館、マドリッド

コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻と、世界は急速に危機の状況を深めている。いずれも当初の予想に反し、収束の兆しが見えてこない。危機を生んでいる要因は数多く、21世紀の人類はかつてなく深刻な事態に対決を迫られている。しかし、破壊的で非人道的な戦争が行われている地域からほど遠くない所では、ヴァカンスを楽しむ人々がいる。他方、スイスのルガーノでは、ウクライナ復興へ向けた国際会議が開催されつつある。

人類にとって戦争は業病ともいうべきなのか。絶えることがないばかりか、世界の動きに深く組み込まれてしまっているかのようだ。第3次世界大戦もいつ勃発してもおかしくない。既に戦いは始まっているとの見方もある。

遡って世界史で初めて「危機の世紀」として認識された17世紀前半のヨーロッパ社会も戦火が絶えることなく、市民の生活ばかりでなく画業などの芸術活動も大きな影響を受けていた。

ラ・トゥールという画家にブログ筆者がのめり込み始めた半世紀前、日本では話題としても名前や作品を知る人も少なく、関心の度も低かった。今でこそ、この画家の作品を好む日本人は大幅に増えたが、当時を振り返ると隔世の感がある。

《ヴィエル弾き》という画題

50点余りの作品しか残っていないラ・トゥールの作品の中で、やや特異な一角を占める画題がある。画家が好んで描いた《ヴィエル弾き》The Hardy-Gurdy Playerと呼ばれる旅の老楽士をモデルとした作品群である。

ラ・トゥールは《ヴィエル弾き》の画題を構想を改めては、様々に描いた。同じ画題を多様に描くことは、ラ・トゥールの特徴でもある。ロレーヌという絶えず様々な不安や危険がつきまとう地では、多くの画題を追い求めることも困難であり、工房にこもって構想を巡らすことが画家としてできることの範囲だったのかもしれない。

描かれたのは、いずれも長い漂泊の旅路を過ごし、疲れ果て年老いた楽士の姿である。多くは目の見えない老人である。しかし、老楽士には疲労の色を超えて毅然とした雰囲気が漂っている。ラ・トゥールはヴィックやリュネヴィルの町を通り過ぎた旅の楽士たちをモデルに制作を続けたのだろう。

リアリズムの精華。ラ・トゥール《リボンのついたヴィエル弾き》部分

この画家は必要なものは徹底的に描いた。

これまでの漂泊の旅路で、楽士たちは幾多の迫害にもあったに違いない。描かれたのは、総じて当時の社会階層としては、低い下層に位置した人たちである。ラ・トゥールは宗教画を別にすれば、自分より上の社会階層の人たちを画題としていない。しかし《ヴィエル弾き》には、いずれの画面にも、凛とした風格、威厳のようなものが漂っている。物質的富とは縁遠いが、それを超越した強靭な精神の持ち主ともいうべきものが感じられる。戦乱、疫病、飢饉、迷信、魔術などに幾重にも縛られた時代、この画題には心の安らぎを感じ、魅了されるものがあったのだろうか。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

《帽子のあるヴィエル弾き》

A HURDY-GURDY PLAYER, ca.1628-1630

A HURDY-GURDY PLAYER, ca.1628-1630

油彩、162 x 105 cm

ナント美術館

ナント美術館

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

代表的な1点を取り上げてみよう。上掲の作品は1810年、ナントの美術館入りをしたが、その前はフランソワ・カコー のコレクションであった。最初はムリリョ、その後は1931年、ラ・トゥール研究者で今や知らない者はいないヘルマン・フォスがラ・トゥールの作品と鑑定するまでは、17世紀のスペインの大画家リベラ、ヴェラスケス、ヘレラ兄、スルバラン、マイノなどの手になるものとされてきた。作品が1764年に発見された当時は、トゥールに近いコメルシーの城の侯爵の自室に架けられていた(Conisbee, 1997, p.63)。ヴィエル弾きが単に当時の社会で下層に置かれていた人々のひとりにすぎないならば、宗教画でもない世俗の楽士を描いたこうした作品が、社会の高い階層の人の身近にあったこと自体、理解に苦しむことでもある。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

代表的な1点を取り上げてみよう。上掲の作品は1810年、ナントの美術館入りをしたが、その前はフランソワ・カコー のコレクションであった。最初はムリリョ、その後は1931年、ラ・トゥール研究者で今や知らない者はいないヘルマン・フォスがラ・トゥールの作品と鑑定するまでは、17世紀のスペインの大画家リベラ、ヴェラスケス、ヘレラ兄、スルバラン、マイノなどの手になるものとされてきた。作品が1764年に発見された当時は、トゥールに近いコメルシーの城の侯爵の自室に架けられていた(Conisbee, 1997, p.63)。ヴィエル弾きが単に当時の社会で下層に置かれていた人々のひとりにすぎないならば、宗教画でもない世俗の楽士を描いたこうした作品が、社会の高い階層の人の身近にあったこと自体、理解に苦しむことでもある。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

現代人にとってはこの主題についての画家ラ・トゥール、あるいは17世紀当時の人々の道徳的な立ち位置を正しく理解することは容易なことではない。ヴィエル弾きの置かれた社会的立場についてさらに思索を深めることが必要だろう。

スペイン画壇との水脈

加えて、この主題が上述のようにスペインの画家に帰属されることが多かったこと、その後の作品所蔵についてのスペインの美術館の様々な執着を考える必要があるかもしれない。彼らは、ラ・トゥールのこのジャンルの作品に大きな関心を抱いてきた。

スペインとの関連では、たまたま終了したばかりの『国立スコットランド美術館展』に出展されたベラスケスの作品《卵を料理する老婆》に通じるものがあるとの指摘もなされている(Conisbbee, p.63)

ベラスケス Diego Velázquez(1599-1660)《卵を料理する老婆》

1618年、100.5×119.5cm、国立スコットランド美術館、エディンバラ

ベラスケスは言うまでもなく、17世紀スペイン画壇を代表する画家のひとりだが、才能と環境に恵まれ多くの作品を残した。スペイン王室の家族を描いた多くの肖像画、中でも代表作《ラス・メニーナス》Las Meninas(1656)は、よく知られている。さらに、ここに掲げた《卵を料理する老婆》に代表される初期のボデゴン(bodegones: 厨房の光景を静物画の観点で描く画法)は、そのリアリズムをもって、画壇に大きな影響を与えた。ベラスケスは社会の低層にある人々を制作対象としながらも、老婆を威厳のある人物として描いた。

ヴィエル弾きと老婆と、描かれた対象は異なるが、底に流れるリアリズムは共に瞠目に値する。画面には貧しいが、ある重々しさが漂っている。もっとも、ベラスケスにとっては描く対象は、下層の人たちに限らなかった。当時未だ若かった画家にとってみれば、描けるものは全て対象にすると思っていたのかもしれない。

ちなみに、この作品はベラスケスが18ないしは19歳の頃のものといわれる。 フランシスコ・パチェコ Francisco Pachecoといわれたセビーリャでは取り立てて著名ではない画家の工房で徒弟修業を終えた頃であった。

ベラスケス Diego Velázquez(1599-1660)《卵を料理する老婆》

1618年、100.5×119.5cm、国立スコットランド美術館、エディンバラ

ベラスケスは言うまでもなく、17世紀スペイン画壇を代表する画家のひとりだが、才能と環境に恵まれ多くの作品を残した。スペイン王室の家族を描いた多くの肖像画、中でも代表作《ラス・メニーナス》Las Meninas(1656)は、よく知られている。さらに、ここに掲げた《卵を料理する老婆》に代表される初期のボデゴン(bodegones: 厨房の光景を静物画の観点で描く画法)は、そのリアリズムをもって、画壇に大きな影響を与えた。ベラスケスは社会の低層にある人々を制作対象としながらも、老婆を威厳のある人物として描いた。

ヴィエル弾きと老婆と、描かれた対象は異なるが、底に流れるリアリズムは共に瞠目に値する。画面には貧しいが、ある重々しさが漂っている。もっとも、ベラスケスにとっては描く対象は、下層の人たちに限らなかった。当時未だ若かった画家にとってみれば、描けるものは全て対象にすると思っていたのかもしれない。

ちなみに、この作品はベラスケスが18ないしは19歳の頃のものといわれる。 フランシスコ・パチェコ Francisco Pachecoといわれたセビーリャでは取り立てて著名ではない画家の工房で徒弟修業を終えた頃であった。

この作品について、記すべきことは多々あるが、ここでひとまず止めておこう。ただ一つ強調しておくことは、このブログの課題でもある「コンテンポラリーズ」contemporariesの概念と意義である。

この言葉が意味する二つの次元、すなわち

(1) 「事象が起きているのと同じ時期、時代にいる」

(2) 「現代と同じ時期、時代にいるか、起きている」

の意味と重要さをあらためて考え直してみたいということである。今日、私たちが美術館や美術展で目にし、なんとなく理解したように思われる内容は、作品が制作された時代に画家や見る人々が意図したり、受け取ったものと同じだろうか。とりわけ、ラ・トゥールの作品は多くの疑問を私たちに残している。《ヴィエル弾き》への旅もまだ終わりが見えない。

Reference

Philip Conisbee, GEORGES DE LA TOUR AND HIS WORLD, Yale University Press, 1997