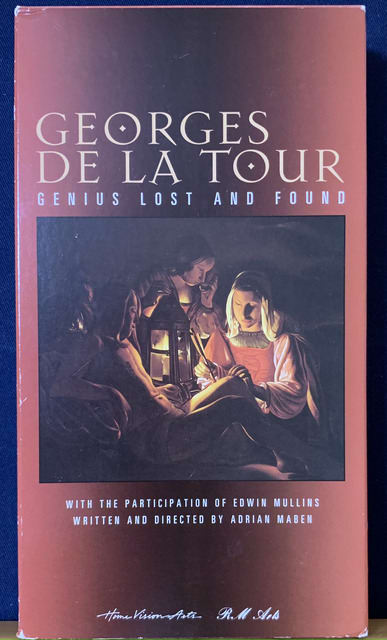

『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール:天才〜忘却と再生』

ラ・トゥール没後の「忘却と再発見」の過程を追ったビデオ

GEORGES DE LA TOUR: GENIUS LOST AND FOUND, WITH THE PARTICIPATION OF EDWIN MULLINS, HOME VISION ARTS, 1998

ある日突然、隣国の軍隊が突如侵攻してきて、略奪、殺戮などのかぎりを尽くす。ロシア軍のウクライナ侵攻の話ではない。1638 年、フランス軍がロレーヌ公国リュネヴィルを略奪し、ラ・トゥールの工房も破壊され、市内各所にあったと思われる絵画作品などが焼失、逸失した出来事である。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールはこうした時代環境に生きていた(ロレーヌ公国は現代のフランス北東部に相当し、フランス王国と神聖ローマ帝国に挟まれた小国、縁辺国家であり、大国の利害にいつも翻弄されていた)。

ラ・トゥールは、今日では17世紀フランス絵画界を代表する大画家だが、現代に継承された作品に込められた深い精神性の反面、史料の断片に残る画家の私生活、特に粗暴な行動の間には、しばしば理解し難い断絶があるように語られることが多かった。

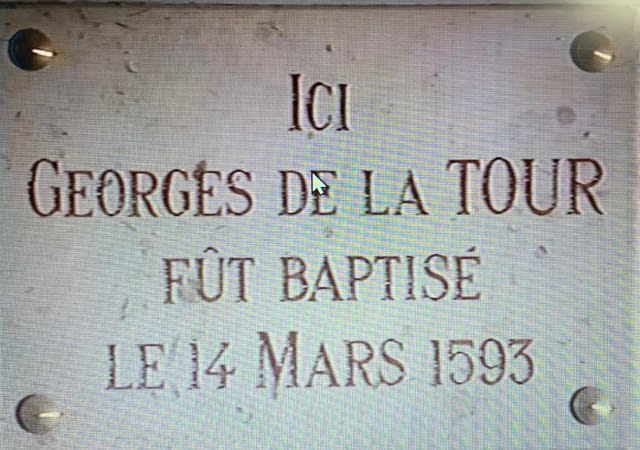

とりわけヴィックという小さな町のパン屋に生まれた画家が歴史の闇の中から突如姿を現し、リュネヴィルの貴族の娘ディアヌ・ル・ネールと結婚した後の史料に残る貴族的特権を盾にしたかに見える行動、そして1652年、画家没後以降の美術史における急速な忘却*など多くの謎めいた部分もあり、さまざまな推測、話題を提供してきた。

ラ・トゥールは、今日では17世紀フランス絵画界を代表する大画家だが、現代に継承された作品に込められた深い精神性の反面、史料の断片に残る画家の私生活、特に粗暴な行動の間には、しばしば理解し難い断絶があるように語られることが多かった。

とりわけヴィックという小さな町のパン屋に生まれた画家が歴史の闇の中から突如姿を現し、リュネヴィルの貴族の娘ディアヌ・ル・ネールと結婚した後の史料に残る貴族的特権を盾にしたかに見える行動、そして1652年、画家没後以降の美術史における急速な忘却*など多くの謎めいた部分もあり、さまざまな推測、話題を提供してきた。

*近年、やや人気が過剰に見える同時代の画家フェルメールにしても、没後は長い間忘れられていた。この時代、ヨーロッパの画家で生年、修業の場所、没年などの基本データが正確に知りうるのは極めて少ない。名前さえ残っていない画家の方がはるかに多い。

ラ・トゥールが生きた17世紀、ロレーヌという地域はヨーロッパでも特に激変の波にさらされていた。この時代、画家が自らを語った自伝や論評、自画像などがほとんど存在しないだけに、美術史家などの努力は歴史の闇に深く埋もれてきた古文書などを丹念に調べ、脈絡を見出すパズルのような作業が中心になってきた。今日までに発見、継承されている作品は数少なく、これから発見される可能性もあまりない。

ラ・トゥールが生きた17世紀、ロレーヌという地域はヨーロッパでも特に激変の波にさらされていた。この時代、画家が自らを語った自伝や論評、自画像などがほとんど存在しないだけに、美術史家などの努力は歴史の闇に深く埋もれてきた古文書などを丹念に調べ、脈絡を見出すパズルのような作業が中心になってきた。今日までに発見、継承されている作品は数少なく、これから発見される可能性もあまりない。

ラ・トゥール誕生、洗礼の銘板、ヴィック サン・マルタン教会(上)

17世紀の面影を残すヴィック・シュル・セイユの街並み

Photo:YK

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

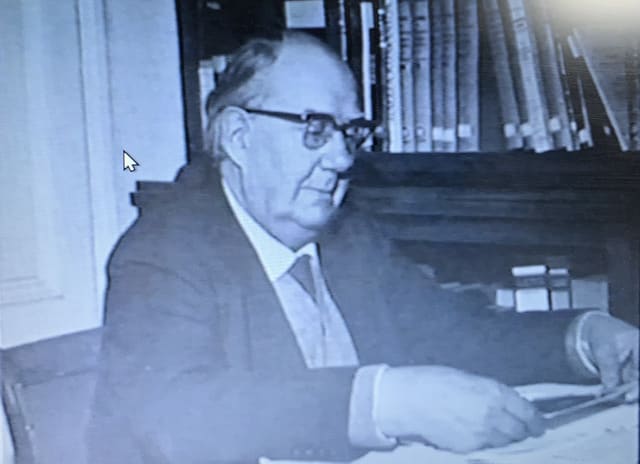

この時代、古文書などの史料は全て手書きであり、時代の激動に史料や作品の散逸などが起きた過程で、埃などで紙質やインクが劣化し、古色騒然とした文書を読み、画家や作品に関連すると思われる記述を探し出し、背後の事情を類推するという気の遠くなるような作業である。ラ・トゥールの場合、特に同時代の自伝、作品論評と言ったものは一切期待できない。前回記したように1863年までは、修道士ドン・カルメによってロレーヌに残る Bibliotheque Lorraine(1751)に記された11行の文章しか見当たらなかった。その後アレクサンドル・ジョリ が初めてリュネヴィルに残る史料から画家の名前を確認した。言葉の真の意味でラ・トゥールの「発見者」といえる。その後、少しずつ歴史の霧の中から画家の作品、過ごした人生の輪郭がおぼろげながら浮かんできた。史料や作品が豊富に活用できるネーデルラントの画家の世界とは対照的である。そして前回にも簡単に記したように、1915年のフォスの作品発見、帰属確認以降、少しづつ画家と作品が我々の目前に示されるようになってきた。

N.B.

この時代、古文書などの史料は全て手書きであり、時代の激動に史料や作品の散逸などが起きた過程で、埃などで紙質やインクが劣化し、古色騒然とした文書を読み、画家や作品に関連すると思われる記述を探し出し、背後の事情を類推するという気の遠くなるような作業である。ラ・トゥールの場合、特に同時代の自伝、作品論評と言ったものは一切期待できない。前回記したように1863年までは、修道士ドン・カルメによってロレーヌに残る Bibliotheque Lorraine(1751)に記された11行の文章しか見当たらなかった。その後アレクサンドル・ジョリ が初めてリュネヴィルに残る史料から画家の名前を確認した。言葉の真の意味でラ・トゥールの「発見者」といえる。その後、少しずつ歴史の霧の中から画家の作品、過ごした人生の輪郭がおぼろげながら浮かんできた。史料や作品が豊富に活用できるネーデルラントの画家の世界とは対照的である。そして前回にも簡単に記したように、1915年のフォスの作品発見、帰属確認以降、少しづつ画家と作品が我々の目前に示されるようになってきた。

Hermann Voss のイメージ

Source: Cuzin et Salmon (p.15)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

こうした史料の在処は、大別すると画家の生誕の地ヴィック、結婚後、工房を置いたリュネヴィルの古文書保蔵館、司教区関連の文書が保管されているメッスの古文書館、地域の公証人関連史料や過去の司教区のリュネヴィル関連史料が保管されているナンシーの古文書保管所、さらにフランス王の決定に関連する事項、公証人関連史料などはパリの古文書館などに広く散在している。

ナンシーの尖塔 Photo:yk

しかし、多くの文書は現代とは異なり、それぞれの領域で関係者が手書きで記したものであり、古文書専門家が読解に多大な努力を傾注しても、記載された事実と論理まで読み切ることは至難のようだ。

ラ・トゥールの偉大な研究者であったパリゼ Francois-Georges-Parisetは、関連史料の発掘に多大な貢献をしたが、こうした優れた研究者ですら史料の誤読から自由ではなかったとされている。 Thuillier(1993, 1997)に収録されている史料 documentary sources についても、そうした難しさが指摘されている。言い換えると、数行の短い記述が何を意味しているか、専門家といえども読みきれないものが多々残されている(Thuillier 1997, p.242)。今に残るラ・トゥールの数少ない自筆の文書などは、手書きの筆跡も美しく論理的に書かれているが、各所に散在する公文書の手書き文字の断片などは、相当経験を積んだ研究者といえど、読みこなすのは難しい。

ブログ筆者は、かつて友人(社会経済史家、ドイツ人)の古文書探索に同行したことがあったが、文書館の膨大で複雑な収納・整理体系を理解して、目的の文書にたどりつくまででも、大変な労力と推理が必要なことを痛感させられた。

それでもラ・トゥールに関する史料や作品の発掘は、こうした幾多の困難にもかかわらず着実に進捗してきたようだ。筆者がこの画家に魅せられた半世紀ほど前と比較すると、格段の進歩が見られたと思われる。

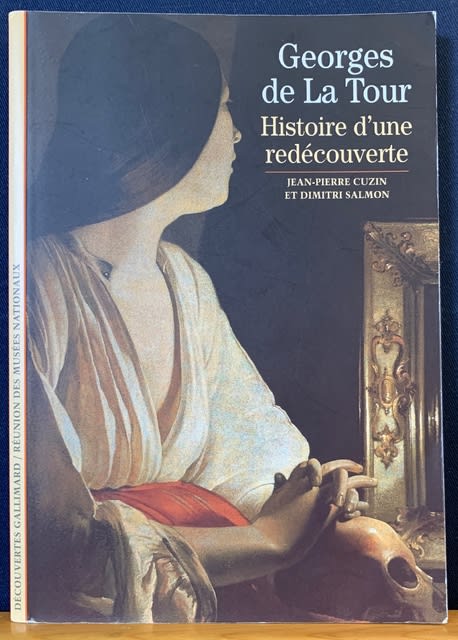

今回紹介するのは、これまでの画家と作品の発見のプロセスを、レポーターがルポルタージュのように現地で追跡した記録「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール:天才 忘却と再生」*と題した貴重なビデオである。このビデオは画家の没後、人々の眼前から突如消えてしまった画家の名声と作品が、その後20世紀に入り、次々と再発見され、然るべき位置があたえられてきた過程を忠実に画像で追っている。この画家の在りし日の残影を示す記録がいかなる場所に保管され、再発見されて行くかが大変印象深く丁寧に映像化されている。残念なことに、今日、このビデオは市販されていないようであり、著作権の点からも動画の詳細を紹介することはできない。ラ・トゥールへの関心が再び高まる中で、再版されることを望みたい。(なお、このビデオは、下掲の解説書ジャン=ピエール・キュザン ディミトリ・サルモン『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール』と対をなすような関係で、両者を併せ見ると大変興味深い)。

ブログ筆者は、かつて友人(社会経済史家、ドイツ人)の古文書探索に同行したことがあったが、文書館の膨大で複雑な収納・整理体系を理解して、目的の文書にたどりつくまででも、大変な労力と推理が必要なことを痛感させられた。

それでもラ・トゥールに関する史料や作品の発掘は、こうした幾多の困難にもかかわらず着実に進捗してきたようだ。筆者がこの画家に魅せられた半世紀ほど前と比較すると、格段の進歩が見られたと思われる。

今回紹介するのは、これまでの画家と作品の発見のプロセスを、レポーターがルポルタージュのように現地で追跡した記録「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール:天才 忘却と再生」*と題した貴重なビデオである。このビデオは画家の没後、人々の眼前から突如消えてしまった画家の名声と作品が、その後20世紀に入り、次々と再発見され、然るべき位置があたえられてきた過程を忠実に画像で追っている。この画家の在りし日の残影を示す記録がいかなる場所に保管され、再発見されて行くかが大変印象深く丁寧に映像化されている。残念なことに、今日、このビデオは市販されていないようであり、著作権の点からも動画の詳細を紹介することはできない。ラ・トゥールへの関心が再び高まる中で、再版されることを望みたい。(なお、このビデオは、下掲の解説書ジャン=ピエール・キュザン ディミトリ・サルモン『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール』と対をなすような関係で、両者を併せ見ると大変興味深い)。

この地域のワインのラベル

References

Jacques Thuillier, GEORGES DE LA TOUR, Flammarion, 1993, 1997

Jean-Pierre Cuzin, Dimitri Salmon, Georges de La Tour; Histoire d`une redecouverte, DECIUVERTES GALLIMARD,1997(邦訳:ジャン=ピエール・キュザン ディミトリ・サルモン訳 高橋明也監修 遠藤ゆかり訳『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール』創元社、2005年)

Jacques Thuillier, GEORGES DE LA TOUR, Flammarion, 1993, 1997

Jean-Pierre Cuzin, Dimitri Salmon, Georges de La Tour; Histoire d`une redecouverte, DECIUVERTES GALLIMARD,1997(邦訳:ジャン=ピエール・キュザン ディミトリ・サルモン訳 高橋明也監修 遠藤ゆかり訳『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール』創元社、2005年)

GEORGES DE LA TOUR: GENIUS LOST AND FOUND, WITH THE PARTICIPATION OF EDWIN MULLINS, HOME VISION ARTS, 1998

続く