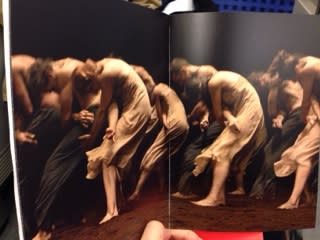

タイトル「Körper」は肉体、身体、という意味。

シャドウボクシングをする人、椅子に座り鏡の前で踊る人。

イメージしながらの人間の動きや身体は美しい、という意図が込められているのでしょう。

誘ってくれた友人に感謝です。

…………………

アーティストは本当に沢山いるんですね。

・・・これはヨーロッパだから?

いや、単純にアンテナの違いだろうなと思います。

ドイツで私は今回のアーティストだけでなく、ミュンヘンの芸大の人々やデュッセルドルフの芸大出身の子と繋がることができ、アートというものについての話ができました。

ダンスとアートは近いというか、表現する、創作するというジャンルの中では同じフィールドにいます。

・・・こうした経験からも、「自分が変われば周りが変わる」という言葉は当てはまるなと思いました。

自分自身が「“ダンサー”としてだけではなく“振付家”としての自分も高めていきたい」と思ってから、こうした友人が増えていきました。友人から友人へと紹介してもらうことも多くなり、今があります。

アートに興味を持つ友人と話をしていると、アートの世界も様々な活動や実験的な展示・舞台が行われていることを知りました。しかもそれらは頻繁に行われている、ということも。

もちろん日本でも、です。

知らない世界を知る面白さ、意外と身近に凄いものが存在してるなんて!ということを知る面白さ。

世の中への見方を変えるだけで、人生は変わる。

今までの“世の中”は

日本の、関東の、つくば周辺の、っていう小さなものだったけれど、

それが“世界”に変わりました。

海外に出るということによる変化は、そうした目に見えない“感覚”に刻まれるものかもしれません。

ダンススタジオのショーケースに出演してきました。

いつも受けてるモダンクラスの先生の振付作品と

ソロ(「赤い血 白い乳」)を踊りました。

ひとまず、終わってホッとしています。

やって良かった!が一番の気持ちです。

まずは見に来て下さった方々、一緒に踊ってくれた方々、作品の上演を許可してくれた主催のNunzioに感謝の気持ちを述べたいです。ありがとうございました!

ショーケースではミュージカル的な歌、ジャズ、モダンやヒップホップが踊られました。果たして私の踊りはこちらの人々にどんな風に伝わるのだろうと思っていましたが、嬉しい反応ばかりでホッとしました。

ドイツに来てからというもの、怪我もしたしどこかのカンパニーでレッスンが出来たというわけでもなく、身体を使うものは身体でたたきこまなければ意味がない中で、私はドイツに来てただ下手になって帰ることになるのかなと思っていました。

でも、久々に人前で踊る、自分自身の作品を踊る、つまり“自分を踊る”、ということをしてみたら、自分の変化や成長を感じることができました。

原作を踊ってみて撮った映像を見ると「あれ、ここなんか違うな」とか「この流れだとこうがいいな」というのが単なる技術の問題ではなくムーブメントとしての流れ、または作品の流れとしてどうなのかということを考えて見ている自分がいました。今までの私はそういう部分が分からないし自信のない人間でした。

また、「もっとこういうニュアンスが出したいかも」「ここはもっと大切な感じにしないと」というものを、やろうとして出来る身体にもなっていて。いろいろな舞台を見たこと、視点の変化や表現方法の経験は、心を自由にする材料になるのですね。

エネルギーの出し方も全然違って、“自分を出す”というダンサーモードになってエネルギーの出方が外向きに切り替わり、そうだそうだこういうことなんだよなぁと思って猛反省。。生徒体質、内向きの受け身状態になっていたんだなとわかり、日本にいた時となーんか違うなぁという感じはこれだったのか、と。…いや気づくの遅いんですが(笑)…

でも私には必要な過程だったと思います。最低限は必要であろう、ある種のプライド。でもそれが自分の身体を硬直させてしまっていたかもと思ったので、「緩めて、緩めて、怖がらないで、緊張しないで、、、」という自分を受け入れる、赦すという態度が結果として受け身に。。そもそもの性格も受け身だし。。

人として、特に表現者は、チャレンジするならエネルギーは外向きの方がいい。だから要はこの難しいバランスは経験を積んで乗り越えるということかなと。…経験しないと分からなかったと思います。

とにかく、楽しかった。

覚えている景色はきらきらしている。

もっといい作品にしよう、もっとこういうニュアンス入れたらいいかもとか思いながら練習している時間や、人前で踊れたことが楽しかった。

自分の踊りのレベルの低さを知り、世界のプロフェッショナルの凄さを目の当たりにして、その壁の高さや層の厚さに「私なんて踊る資格がない」なんて思ってしまっていましたが、そんなことを思う必要は全くなく、ただ「踊っていたいという気持ちを大事にしていこう」と今は素直に思えます。

ダンスの話をたくさん交わしてきたダンサー友達からは、すごくナチュラルで良かったよ、という言葉をもらいました。やはりドイツでの様々な感情や経験、心や身体の在り方は、自然に作品に入り込むものなのでしょう。

ダンスって、やっぱり素晴らしい。

人間としての成長とダンスの成長は必ずリンクしているもの。

磨き続ける価値はありますよね。

継続は力なり。

ドイツでの怪我後、心の支えになってくれたメンタルコーチやダンサー友達、リハビリでお世話になった理学療法士の先生、社会というものを教えて下さった先輩方、日本からいつも応援して下さっていた皆様、ミュンヘンで出会ったすべての方々、いつも笑顔を絶やさないで私を支えてくれた家族、多くの方々のお陰で、この踊りが踊れたと思います。

本当にありがとうございました。

いつも受けてるモダンクラスの先生の振付作品と

ソロ(「赤い血 白い乳」)を踊りました。

ひとまず、終わってホッとしています。

やって良かった!が一番の気持ちです。

まずは見に来て下さった方々、一緒に踊ってくれた方々、作品の上演を許可してくれた主催のNunzioに感謝の気持ちを述べたいです。ありがとうございました!

ショーケースではミュージカル的な歌、ジャズ、モダンやヒップホップが踊られました。果たして私の踊りはこちらの人々にどんな風に伝わるのだろうと思っていましたが、嬉しい反応ばかりでホッとしました。

ドイツに来てからというもの、怪我もしたしどこかのカンパニーでレッスンが出来たというわけでもなく、身体を使うものは身体でたたきこまなければ意味がない中で、私はドイツに来てただ下手になって帰ることになるのかなと思っていました。

でも、久々に人前で踊る、自分自身の作品を踊る、つまり“自分を踊る”、ということをしてみたら、自分の変化や成長を感じることができました。

原作を踊ってみて撮った映像を見ると「あれ、ここなんか違うな」とか「この流れだとこうがいいな」というのが単なる技術の問題ではなくムーブメントとしての流れ、または作品の流れとしてどうなのかということを考えて見ている自分がいました。今までの私はそういう部分が分からないし自信のない人間でした。

また、「もっとこういうニュアンスが出したいかも」「ここはもっと大切な感じにしないと」というものを、やろうとして出来る身体にもなっていて。いろいろな舞台を見たこと、視点の変化や表現方法の経験は、心を自由にする材料になるのですね。

エネルギーの出し方も全然違って、“自分を出す”というダンサーモードになってエネルギーの出方が外向きに切り替わり、そうだそうだこういうことなんだよなぁと思って猛反省。。生徒体質、内向きの受け身状態になっていたんだなとわかり、日本にいた時となーんか違うなぁという感じはこれだったのか、と。…いや気づくの遅いんですが(笑)…

でも私には必要な過程だったと思います。最低限は必要であろう、ある種のプライド。でもそれが自分の身体を硬直させてしまっていたかもと思ったので、「緩めて、緩めて、怖がらないで、緊張しないで、、、」という自分を受け入れる、赦すという態度が結果として受け身に。。そもそもの性格も受け身だし。。

人として、特に表現者は、チャレンジするならエネルギーは外向きの方がいい。だから要はこの難しいバランスは経験を積んで乗り越えるということかなと。…経験しないと分からなかったと思います。

とにかく、楽しかった。

覚えている景色はきらきらしている。

もっといい作品にしよう、もっとこういうニュアンス入れたらいいかもとか思いながら練習している時間や、人前で踊れたことが楽しかった。

自分の踊りのレベルの低さを知り、世界のプロフェッショナルの凄さを目の当たりにして、その壁の高さや層の厚さに「私なんて踊る資格がない」なんて思ってしまっていましたが、そんなことを思う必要は全くなく、ただ「踊っていたいという気持ちを大事にしていこう」と今は素直に思えます。

ダンスの話をたくさん交わしてきたダンサー友達からは、すごくナチュラルで良かったよ、という言葉をもらいました。やはりドイツでの様々な感情や経験、心や身体の在り方は、自然に作品に入り込むものなのでしょう。

ダンスって、やっぱり素晴らしい。

人間としての成長とダンスの成長は必ずリンクしているもの。

磨き続ける価値はありますよね。

継続は力なり。

ドイツでの怪我後、心の支えになってくれたメンタルコーチやダンサー友達、リハビリでお世話になった理学療法士の先生、社会というものを教えて下さった先輩方、日本からいつも応援して下さっていた皆様、ミュンヘンで出会ったすべての方々、いつも笑顔を絶やさないで私を支えてくれた家族、多くの方々のお陰で、この踊りが踊れたと思います。

本当にありがとうございました。

3月31日、帰国します。

もう、得たこと学んだこと考えたことがあまりにも多すぎて、それに大っぴらにできないこともたくさんあって、直接会った人にしか話さない方が良いかもと思います。誤解を生むから苦笑

海外に来ても、自信のない性格は変わりませんでした。当然といえば当然か…笑

むしろ自信なくしました。でもそれで良かったと思っています。

結局はどんな性格であれ、どんな資質を持って生まれたとしても、そんな自分とうまく付き合っていく術を自分なりに考えて、実行するしかないんですよね。

海外の自由な空気の中で、改めて自分の本当にやりたい事は何なのかを考え、何に自分が惑わされていたを理解しました。

大きく変わったのは、日本以外が“世界”なのではなく、日本も世界の一部。そして世界は広くて、価値観も生き方も自由であるということ。

私はこの経験を子供達に伝えていきたいです。

残りの日数、とにかくたくさん踊って過ごします!

もう、得たこと学んだこと考えたことがあまりにも多すぎて、それに大っぴらにできないこともたくさんあって、直接会った人にしか話さない方が良いかもと思います。誤解を生むから苦笑

海外に来ても、自信のない性格は変わりませんでした。当然といえば当然か…笑

むしろ自信なくしました。でもそれで良かったと思っています。

結局はどんな性格であれ、どんな資質を持って生まれたとしても、そんな自分とうまく付き合っていく術を自分なりに考えて、実行するしかないんですよね。

海外の自由な空気の中で、改めて自分の本当にやりたい事は何なのかを考え、何に自分が惑わされていたを理解しました。

大きく変わったのは、日本以外が“世界”なのではなく、日本も世界の一部。そして世界は広くて、価値観も生き方も自由であるということ。

私はこの経験を子供達に伝えていきたいです。

残りの日数、とにかくたくさん踊って過ごします!

ついにこの作品を観ることができました。

「カフェ・ミュラー」と「春の祭典」(二本立ての公演)。いつもこの2つはセットで上演されているようです。

「カフェ・ミュラー」は10年ほど前に見たことがありました(日本公演ではこの2つはセットではない場合が多い)。出演者も代替わりし、自分の見方も変わったためか、印象が違いました。

この2つの作品は初演が2年ほどしか変わらないものの作風は対照的で、やはり「春の祭典」の激しさがぐっとくるのですが、「カフェ・ミュラー」のなんともいえない空気感もまた脳裏に焼きつくものがありました。

「春の祭典」は奇才・ストラビンスキーが作曲した有名な曲で、使用の際は編集不可とされており、全編約35分。物凄い魂とエネルギーの込められたこの曲は多くの振付家が創作に挑んでいます。

ピナ振付の「春の祭典」。

始まる前から観客の間に緊張感が漂っており、始まってからもダンサーの緊張感とエネルギーがものすごくて、それに呼応するかのごとく私の身体は震えっぱなしでした。(1年前「春の祭典」の舞台に立たせていただいた時の身体の記憶が蘇り、反応していたのもあるかもしれない。)

ラストは涙が溢れました。

からだ、からだ、からだ。

鼓動。リズム。

やはり私の中でNo.1のカンパニーです。

ヴッパタール舞踊団のダンサーは、国籍も容姿も身体も本当に個性的です。それらの個性から生み出された作品や振付ばかりの中、代替わりをしながらも継続して公演を行っていることは本当に凄いことです。任されるダンサーのプレッシャーも半端ないものだろうと思います。

再演を繰り返していくことは観客(世の中)がそれを支持しているからこそ可能であって、今の時代、クラシックバレエ以外でこれほど繰り返し再演され続けているカンパニーはとても少ないのです。

私がこうして巨匠と呼ばれたピナの作品が観れるのも、ピナの亡き後その意思を受け継ごうと踊り続けるダンサー、舞踊団のお陰なので、心の底から感謝したいです。

…………………

「春の祭典」DVD買いました。

1978年撮影。(1975年が初演なので、オリジナルメンバーかな?)

鑑賞しましたが・・・やっぱり

生で観たのの方が良い!!!!!

これこそ息遣いからほとばしるエネルギーから何から、ライブで観ないと。

映像だと納まりきれていない・・・

もしこの「春の祭典」を子供に見せるなら、DVD持っていても見せないか、生の舞台を観てから見せたいですね。最初にDVDでイメージを作らせたくないなと個人的には思いました。

どこかネットの記事で見ましたが、「子供をバレリーナに育てたいのなら、テレビやネットの映像は見せないことです」と書いてあって、その理由が分かった気がします。

エネルギーの出ている生の身体、実際の身体、集団のエネルギー、臨場感を感じてこそ感動があるものですね。。

日本に来ないかなぁ~

「春の祭典」は難しいのかなぁ~

(「NELKEN」は2017年、来日予定のようです!)

---おまけ---

「春の祭典」土のフロアのセッティングの様子。

ヴッパタール・オペラハウスではいつも幕を閉じずに全部見せてくれます。

敷物をしく

敷物をしく ガラガラ、ドカン

ガラガラ、ドカン エッサ、ホイサ

エッサ、ホイサ まんべんなくならす

まんべんなくならす完成すると観客からスタッフへの歓声と拍手。

観客とダンサーやスタッフとの距離が近い感じがして、この空気、好きです。

久々にバレエの話を

骨折した足はほぼほぼ完治しているのではと思われます。筋力の左右差がありますが、これが怪我によるものなのか、長年の癖によるものなのかは正確にはわかりません。

かなりジャンプが跳べなくなりました。

でもこれにはもう一つの原因があります。

ただいま私は身体の使い方を改良・改善の真っ最中。

私を知る方なら理解してくださるとは思いますが、私はずっと、自分の身体、人間の身体、ダンサーの身体の改良・改善への飽くなき探求を常に行ってきました。

夏に骨折をした後、

理学療法士さんの所へ通っていた間に得た知識、

ピラティスに通い出して得た知識、

ジャイロトニック(パーソナルレッスン)で得た知識、、、

加えて

いろんなサイトで調べたこと、

自分のメンタルの影響や性格の傾向、

これまで通っていた諸先生方の指導現場での表現

についてを思い起こすなどして、

また深い領域が見えてきました。

身体の正しい使い方と、脱力。

単に力を抜くわけではなく、緊張しすぎず緩み過ぎず、適度なハリのある状態を保つことは本当に難しい。

でもそこに行かなきゃ始まらない。

自分の身体の癖を知ること。

“機能的”とはどういうことかを知ること。

自分が持ってしまっていた先入観を一旦ゼロにすること。

初めの方は何もできませんでした。

身体が動かない!(笑)

動こうとすると違う筋肉がピッと動いて「違う違う違う!」と姿勢と呼吸からやり直したり。

・・・集中してて怖い顔になっている私に、先生は「Miya, smile(^_-)-☆」とウィンク(笑)

怖い顔もある意味変な緊張の表れなので、「あぁ、また固まってしまっていた」と反省したり。

でも徐々にできるようになっていくもの。日によっても感覚が違うし、先生によっても変わりますか、それを繰り返していくことで、少しずつ神経が育っていきます。

「“立つ”とはこういうことか!」とか

「ここに筋肉や脂肪がつくとこうなるわけね!」とか

「身体が柔らかい人はこうで、身体が固い人はこうで、だから誤解が生まれるのね!」とか

とかとかとか。

いくつかは中学生の頃に理解していたこと。それらを思い出すかたちでもあったのですが、ガリガリだった当時と今の体は全く違う身体なわけなので、今は今の動き方を見つけないと意味がないんですよね。

足裏トレーニング、

骨盤のコントロール、

座骨、

筋肉を固めて使わない、

(←筋肉自体は使っている)

筋肉と骨、それぞれの役割に任せる、

初めの“スタートライン”、つまり自分の身体の特徴を知り、

その上で与えられた動きに対してのアプローチを考える。

私は足の指がとっても短いのでそこから考えないといけなかったし、

手足の握力が弱いのも考慮に入れつつ、

股関節も実はそんなに開く方ではないからこれだけしか開かなくていい

などなど。

…合理的に使うことを第一に考えて一番や五番に立つと、全然180度なんて開かないのです。そんな自分の足の姿にはトホホ…という気持ちになるのですが、

真理に近づくため、また長く踊るため!

骨格的に正しく踊れるようになれれば、モダンもコンテも上手くなるはず!

という想いでレッスンしています。

実際、怪我する前よりモダンもできるようになってる気がします。怪我の功名♪

……………………………………

バレエが好きだなぁと思う瞬間。

それは

“ゾーン”とまではいかないまでも、バレエのレッスン中に神秘的な空間にいるような心地になることがあります。

身体が言うことを聞いてくれて、ぼんやりしているようで、記憶力が良く、全体が見えるような状態。昨日は絶望したのに今日は幸せを感じている。

身体と心は一つですから、整った身体をつくると、どんなに悲しい状況であっても前向きになれます。

そして

運気の流れも変わるんですよね~(これホント)。

私は自分に絶望してばかりいる人間ですが、やはりバレエだけは、私からは切り離せないです。

やっぱり私はバレエが好きです。

下手っぴだけど大好きです。

(ベルリンの壁)

(ベルリンの壁)

骨折した足はほぼほぼ完治しているのではと思われます。筋力の左右差がありますが、これが怪我によるものなのか、長年の癖によるものなのかは正確にはわかりません。

かなりジャンプが跳べなくなりました。

でもこれにはもう一つの原因があります。

ただいま私は身体の使い方を改良・改善の真っ最中。

私を知る方なら理解してくださるとは思いますが、私はずっと、自分の身体、人間の身体、ダンサーの身体の改良・改善への飽くなき探求を常に行ってきました。

夏に骨折をした後、

理学療法士さんの所へ通っていた間に得た知識、

ピラティスに通い出して得た知識、

ジャイロトニック(パーソナルレッスン)で得た知識、、、

加えて

いろんなサイトで調べたこと、

自分のメンタルの影響や性格の傾向、

これまで通っていた諸先生方の指導現場での表現

についてを思い起こすなどして、

また深い領域が見えてきました。

身体の正しい使い方と、脱力。

単に力を抜くわけではなく、緊張しすぎず緩み過ぎず、適度なハリのある状態を保つことは本当に難しい。

でもそこに行かなきゃ始まらない。

自分の身体の癖を知ること。

“機能的”とはどういうことかを知ること。

自分が持ってしまっていた先入観を一旦ゼロにすること。

初めの方は何もできませんでした。

身体が動かない!(笑)

動こうとすると違う筋肉がピッと動いて「違う違う違う!」と姿勢と呼吸からやり直したり。

・・・集中してて怖い顔になっている私に、先生は「Miya, smile(^_-)-☆」とウィンク(笑)

怖い顔もある意味変な緊張の表れなので、「あぁ、また固まってしまっていた」と反省したり。

でも徐々にできるようになっていくもの。日によっても感覚が違うし、先生によっても変わりますか、それを繰り返していくことで、少しずつ神経が育っていきます。

「“立つ”とはこういうことか!」とか

「ここに筋肉や脂肪がつくとこうなるわけね!」とか

「身体が柔らかい人はこうで、身体が固い人はこうで、だから誤解が生まれるのね!」とか

とかとかとか。

いくつかは中学生の頃に理解していたこと。それらを思い出すかたちでもあったのですが、ガリガリだった当時と今の体は全く違う身体なわけなので、今は今の動き方を見つけないと意味がないんですよね。

足裏トレーニング、

骨盤のコントロール、

座骨、

筋肉を固めて使わない、

(←筋肉自体は使っている)

筋肉と骨、それぞれの役割に任せる、

初めの“スタートライン”、つまり自分の身体の特徴を知り、

その上で与えられた動きに対してのアプローチを考える。

私は足の指がとっても短いのでそこから考えないといけなかったし、

手足の握力が弱いのも考慮に入れつつ、

股関節も実はそんなに開く方ではないからこれだけしか開かなくていい

などなど。

…合理的に使うことを第一に考えて一番や五番に立つと、全然180度なんて開かないのです。そんな自分の足の姿にはトホホ…という気持ちになるのですが、

真理に近づくため、また長く踊るため!

骨格的に正しく踊れるようになれれば、モダンもコンテも上手くなるはず!

という想いでレッスンしています。

実際、怪我する前よりモダンもできるようになってる気がします。怪我の功名♪

……………………………………

バレエが好きだなぁと思う瞬間。

それは

“ゾーン”とまではいかないまでも、バレエのレッスン中に神秘的な空間にいるような心地になることがあります。

身体が言うことを聞いてくれて、ぼんやりしているようで、記憶力が良く、全体が見えるような状態。昨日は絶望したのに今日は幸せを感じている。

身体と心は一つですから、整った身体をつくると、どんなに悲しい状況であっても前向きになれます。

そして

運気の流れも変わるんですよね~(これホント)。

私は自分に絶望してばかりいる人間ですが、やはりバレエだけは、私からは切り離せないです。

やっぱり私はバレエが好きです。

下手っぴだけど大好きです。

(ベルリンの壁)

(ベルリンの壁)