元同僚に「江之浦測候所は何が面白いのか」と問われたら、そうね

「何もかもが面白そう、でも好みじゃない人にとってはどうかしら、退屈かしら」

それこそ見る人によって違うんじゃない、と答えそう。

私の情報源のひとつTV「ぶらぶら美術・博物館」2019・4・9の放送を見て興奮し、

絶対に行ってみたい場所のひとつになったわけ。でもでも予約という当時は慣れていない

作業や、当日の天候が雨になったらという懸念やらでなかなか踏み切れずにいたのよ。

踏み切れずにいたけど、いつかはという執念は残っていたのね、熱海一泊と聞いて

もう躊躇はしなかったわ。今を逃したら行かれなくなる、なんて。

他の人たちも行きたいとなったから当日は5人で見学に相成って。

「江之浦測候所」は写真家・現代美術作家(いや肩書はもっとたくさんある)杉本博司さん

のアート複合施設で、もとはミカン畑、耕作放棄地だったという、海を臨む開放的で広大な

丘陵地に「構想10年、工事10年」の年月をかけてつくられたそうな。そして今もまだまだ

造成中。

なぜ「測候所」なのか。ご本人によると「美術館と名の付く建物もいっぱいあるから、特徴を出すため」ですって。

だから、測候所は、庭園であり美術館であり博物館であり、なんでしょうね。

HPで杉本さんはコンセプトとして述べている。

「悠久の昔、古代人が意識を持ってまずした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。

そしてそれがアートの起源でもあった。 新たなる命が再生される冬至、重要な折り返し点の

夏至、通過点である春分と秋分。

天空を測候する事にもう一度立ち戻ってみる、そこにこそかすかな未来へと通ずる糸口が開いているように私は思う」

ちと難しいけれど、設置されている建築物を見るとかすかに感じることができる。

あまりに写真をたくさん撮りすぎてもうわけが分からない状態で、整理するのにずいぶん

な時間がかかった次第でして。3回くらいにまとめてみたけれどどうかしら。

魅力の一端をお伝えできればと思っています、長々しいです、はい。

まずは全体像を。

江之浦測候所から相模湾を見る

参道に

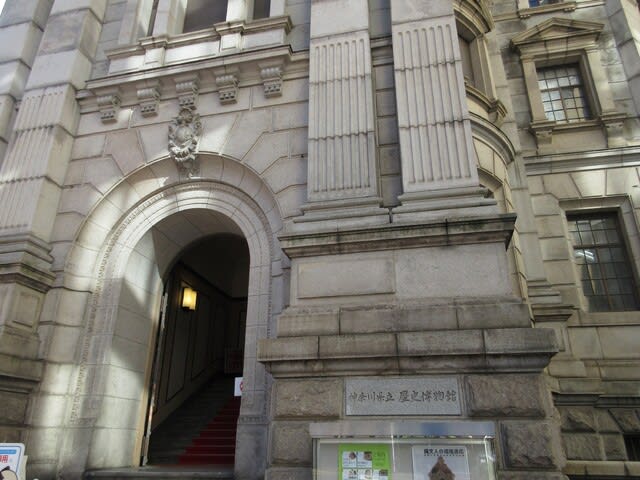

「明月門」

明月院→馬越恭平宅正門→根津嘉一郎宅→根津美術館正門 と変遷を経て

根津美術館建て替えのとき、設計をした隈研吾さんが要らないと言ったので杉本さんが

所蔵していた何かと物々交換したんですって。

解体修理して江之浦測候所の正門となったそう。

まずは「夏至光遥拝100メートルギャラリー」

夏至の朝 海から昇る太陽光はこの空間を数分間にわたって駆け抜ける

「冬至光遥拝隧道」冬至の朝、相模湾から昇る陽光は70メートルの隧道を貫いていく

「光学硝子舞台」

3つの建築物の並び

右遠くに見える「甘橘山 春日社」

説明はパンフレットを拝借しました。雑駁な案内で、次からはもう少し詳しく、ね。

ストーンエッジ・カフェ お昼ご飯を食べました。

お付き合いありがとうございました、疲れましたでしょ。

でもでもこれで終わらせません、明日もまたよろしくご一緒に。

昨夕

昨夕

1929年(昭和4年)

1929年(昭和4年) 2020年(令和2年)

2020年(令和2年)