昨日、お散歩途中に来てくれました。

まだ、子犬です。

Mさんの犬です。3人兄弟の末っ子Rくんのいい遊び相手。

Rくん.早速、渡した羽子板を噛ませようとして、叱られていました。

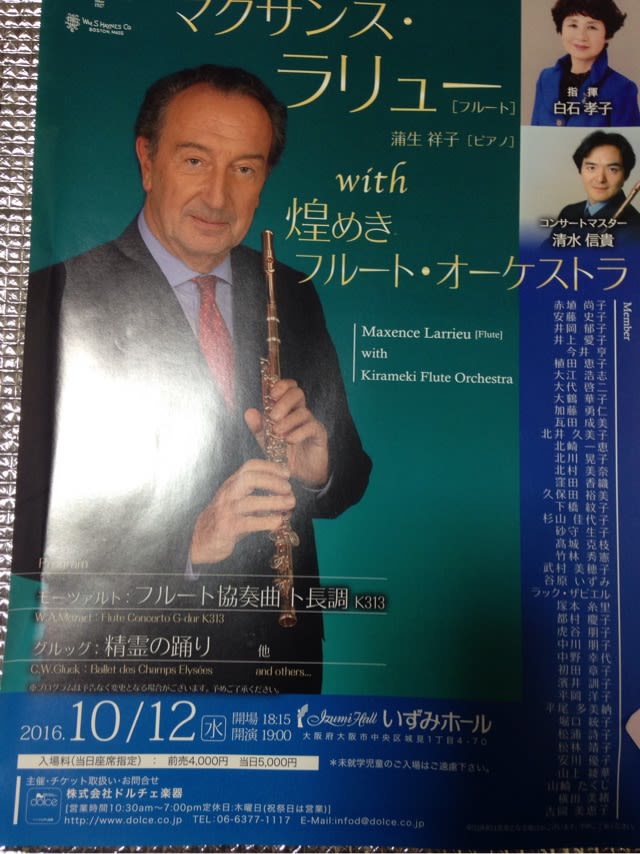

週末I先生のマスタークラスでした。

先月キーに貼ったテープのせいか、ほとんど音程の注意は無くなりました。

しかし、スケールの後、「ちょっと見せてもらえる?」と言われたので、渡したら、前に貼ったままのテープを見て、「ちょっと移動してるね。この1番上の小さなキーは、もう少しかぶった方がいいよ。これで、穴が少し下になった効果があるからね。」

新しいテープを切って、貼り直して下さいました。

「色がちょっと違うけど、」

「変形できるシリコン樹脂で塞ごうかと思っています。」

「キーの縁から浮き上がらないようにね。

キーを外してつけたらいいからね。」

「前のフルートの時は自分でやっていたのですが、これは、怖くって。」

「大丈夫、1番上の節のところで一部だけ外せばいいから。」

「レジンでもいいですか?」

「それは、何?」

「シリコンより硬い樹脂です。」

「硬いほうが、それはいいよ。」

確かに普通に吹いて、音程が合いやすいとその方が、やっぱり自信を持って吹くことができますし、スケールや、レガートもやりやすいです。

今日は、ガリボルデイの14番。

タンギングの時に唇が動かないこと。

スタカートの前のスラーの最後の音は切ります。

装飾音の頭は、しっかりタンギングすること。最後の16分音符は、拍の初めの音以外は、レガートでpで吹きましょう。

今日は、Hdurのスケール。

A#は、A#とHが並んでいるので、ブリジアルキーはつかいません。

クロスフィンガリングになるので、人差し指も、使いません。

Aisレバーを使いましょう。

高音のG#は、右34を押さえると音程が、安定します。このかえ指はロングトーンも使えます。

高音のF#は、中指を使ってもいいですが、速い時に使いましょう。ロングトーンは、音程が悪いので使いません。

アルペジオ。高音のF#Hに移動する時は薬指を使わないで、中指を使いましょう。

D#Hに移動する時は、右4の指を離さないで滑らせましょう。

I先生の音質への、取り組み。真摯さ、集中。

まだまだ、学ばないといけません。

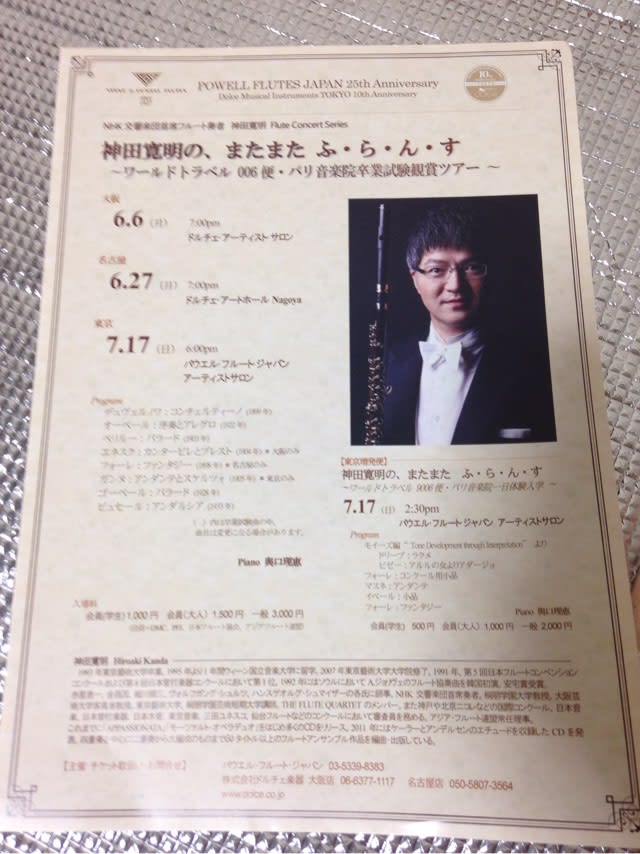

通訳は山本純子さん。

通訳は山本純子さん。