≪書道の歴史概観 その11≫

(2021年2月14日投稿)

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

今回のブログでは、伝嵯峨天皇宸筆「李嶠百詠断簡」、「伊都内親王願文」といった書および小野道風の書について、考えてみる。あわせて、桜、仮名といった日本文化についても触れてみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

「李嶠百詠断簡」は、天皇の書か、それとも欧陽詢の書法を学んだ中国人の書かをめぐって議論がある。

唐の李嶠は、7世紀から8世紀の初めに政治家・詩人として活躍した人で、「李嶠百詠断簡」はその人の詠物詩を行・草で書写したものである。その書風は、奇峭遒勁(きしょうしゅうけい)、すこぶる精彩に富んだ名筆である。これは嵯峨天皇の書と伝えられているが、「光定戒牒(こうじょうかいちょう)」のような明証はない。しかし空海が嵯峨天皇に献じた中国書跡のうちに、欧陽詢の書が含まれていたといわれるので、その書法を学んだであろうと想像されている。

また一説には、欧陽詢その人の真跡とみる人もあるようだ。しかし欧陽詢は貞観15年(641)に没しており、一方、李嶠の没年は定かではないが、一説に開元2年(714)に年七十で没したともいわれている。この説に従うと、李嶠は欧陽詢の没後に生まれたことになるから、欧陽詢の真跡説は成り立たない。とすれば、欧陽詢の書をよく学んだ人の筆跡が、たまたま日本に渡って来たと考えられる。このようなわけで、天皇の書か、舶載品か、にわかに決めがたいと堀江は解説している。

(堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版、1991年、103頁~105頁)。

【堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版はこちらから】

中国風の書―日本の名筆・その歴史と美と鑑賞法 (名筆鑑賞入門)

空海、嵯峨天皇とともに、いわゆる三筆として称えられた橘逸勢には、その真跡となるものが一作も残っていない。ただし、「伊都内親王願文(いとないしんのうがんもん)」(天長10年[833]の紀年)は橘逸勢の筆として推定されてきた作である。それは四字句、六字句を基調とし、対語、対句によって整然と組み立てられたみごとな駢儷(べんれい)体の文章である。その駢儷体を基調とした「伊都内親王願文」の格調高い文体は、『文選』からの影響と受けたという。

ちなみに、『万葉集』の雑歌、相聞、挽歌を根幹とした分類と項目名も、『文選』から採ったものとされる。

ところで、日本の書跡史において「伊都内親王願文」はその書法において高度に技法を駆使した作品であり、その技法には品位があって、美しいと魚住は高く評価している。つまりその書法は、「筆のもつ機能をとことん駆使して書かれたもので、実にあざやかな筆さばきを展開している」というのである。中でも、とりわけ「母」と「提」の二字は出色のできばえで、まさに白眉の作であり、その絶妙の筆致は見る者をして心おどらせ爽快にさせると評し、絶賛している(但し、その一方で不確かな行書、草書のくずしも指摘している)(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社選書メチエ、1996年、192頁~210頁)。

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

三筆のひとりに、嵯峨天皇(786-842)がいたが、この天皇は、弘仁3年(812)に、神泉苑(しんせんえん)で現在の宮中花宴に続く観桜の花宴を開いた。そしてその皇子、仁明(にんみょう)天皇(810-850)は中国式の「右近の橘(たちばな)、左近の梅」を「右近の橘、左近の桜」に代えた。中国式の梅がうとましくなり、むしろ桜に親和性を抱くようになったからである。この背後に、中国への違和感の成立があった。それが三筆の書を生んだと書家の石川九楊はみている。そしてその違和感が仮名を育て、女手=平仮名の成立へと導いたと理解している。

(石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、59頁)

【石川九楊『書と日本人』新潮文庫はこちらから】

書と日本人 (新潮文庫)

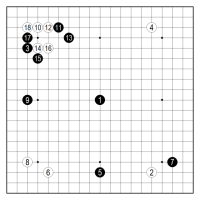

現行の平仮名は、漢字のくずしとして生まれている。

伊呂波歌に「色は匂へど散りぬるを、わが世誰(たれ)ぞ常ならむ、有為(うゐ)の奥山けふ越えて、浅き夢見じ酔(ゑ)ひもせず」がある。その漢字を示せば、次のようになる。

以呂波仁保部止知利奴留遠、和加与太礼曽川祢奈良武、宇為乃於久也末計不己衣天、安左幾由女美之恵比毛世寸旡

(石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年、57頁)

【石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年はこちらから】

現代作家100人の字 (新潮文庫)

平安時代の書には、漢字・男性・公的という意識に対して、かな・女性・私的という意識が強烈に対立していたといわれる。書に限らず、文学作品においても、こうした意識が働いていたことは、紀貫之(870頃~945頃)の『土佐日記』にしても、女性仮託の立場をとったりせねばならなかったことからもわかる(榊、1970年[1995年版]、158頁)。

仮名というのは、真名(まんな、漢字)の仮の名という意味である。平安時代の平仮名は、恋文用の文字とも「色好み」の文字ともいわれたものである。

たとえば、

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に いまひとたびの 逢ふこともがな(和泉式部)

といった秀歌の中には、女性が男性への思いをはせる歌が多い。

仮名は、女性が男性に自らの意志を伝える手段として生まれたものであるから、情緒豊かで、気品が高くなければならないともいわれる。

そのため、仮名の書には、次のようなことが必要となるようだ。

①和墨で墨はなるべく淡く磨り、「墨づき」に意を配る必要がある。

②連綿といわれている字と字のつながりが、上手でないとうまくいかない。

③章法といって、天地左右、行間字間をあらかじめ頭に画いてから書くようにしなければならない。

④仮名は、側筆(そくひつ、筆を右へ倒す)で書くものであるし、筆は柳葉(りゅうよう)筆といって細身で穂の長いものを用いるようにする。

このような仮名の書法により、優雅典麗で気品が高く、落ちつきがあって、悠揚迫らざる風格の仮名の書がうまれるという(大日方・宮下、1987年、126頁~128頁)。

日本の文化の特徴を考えた場合、西欧やイスラム世界、インドとの違いは、東アジアの漢字・漢語・漢文・漢詩文明圏に属することが第一に挙げられる。

次いで、同じ東アジアの中国や朝鮮半島、越南(ベトナム地方)と異なるものがあるとすれば、女手=平仮名の誕生と、それによる和語・和文・和歌による文化的表現力の拡張が指摘できる。

日本文化史の特質は、漢語と和語、音と訓の二重複線性という点にあるといわれる

(石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、39頁~42頁)。

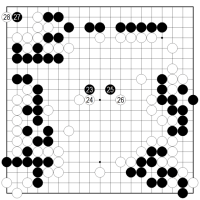

小野道風(896-966)は、藤原佐理(944-998)、藤原行成(972-1027)とともに、平安後期の三蹟と一般的に説明され、理解されている。空海(774-835)、嵯峨天皇(786-842)、橘逸勢(?-842)の平安前期の三筆がまったくの同世代で、しかも国家の中枢にあって直接かかわりあった。それに対して、三蹟はその活躍した時代に重なりをもたない。つまり三蹟は道風が生まれ、行成が没するまでの130年にわたるバトンタッチ的経過として捉えられる。

ともあれ、平安朝の書道は、三筆・三蹟を中心として華やかに展開していった。その中で、小野道風は和様の創始者あるいは完成者であると一般に理解されている。

和様書道という書法形成を、一個の人間の所為にしようとすること自体に、多少の無理はある。空海と小野道風を結ぶ時間的距離、つまり遣唐使が廃止されてから、道風が「智証大師賜号勅書」、「屏風土代」を書くまでの30年余りには多くの書跡が存在したことであろうが、残存するものが少ないという。そのために、和様書道の形成という大きな構造が、一個の超人の存在に仮託される結果となっているようだ。小野道風は、和様書道の形成という大きな潮流にあって、その代名詞となりうるまでの傑出した力量の持ち主であり、和様の創始者あるいは完成者と歴史的に捉えられている(ただし、小野道風自身はそのような考え方はなかったと魚住は言う)。

ところで、当時の人々は道風の書をどのように考えていたのだろうか。『源氏物語』絵合巻(えあわせのまき)に、

「手は道風なれば、今めかしうをかしげに、目にかがやくまでに見ゆ」とある。この表現に見られるように、道風の書は殿上人から斬新ではらはらさせるほどみごとなものとして迎えられていたことがわかる。

また、天徳3年(959)、「天徳三年八月十六日闘詩行事略記」には、

「又た木工頭(きのたくみのとう)の小野道風なる者は、能書の絶妙にして、羲之 再生し、仲将 独歩す。此の屏風を施し、彼の門額を書すに、処処 霊あらざる莫く、家家 珍とせざる莫きなり。仍つて一朝の面目為り、万古の遺美為り」とある。

「羲之 再生し、仲将 独歩す」とは、王羲之がよみがえり、仲将(韋誕の字で、三国魏で善書の誉れ高き人)が独歩しているという意味であるという。このように、道風は当時の名声をほしいままにしており、その書が競って求められ、それが誇りとされていたことがわかる。

ここで注目すべきは、道風が王羲之の再生であるとの見方がなされていることであると魚住は解説している。つまり、小野道風を和様の創始者もしくは完成者とする書道史的な位置づけと、「天徳三年八月十六日闘詩行事略記」に見る王羲之の再来としての認識はまったく相反する捉え方である。

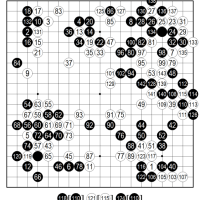

そこで、魚住は、道風の書法をより現実的なものとして把握するために、道風の「智証大師賜号勅書」と、王羲之の書の字を集めた「集字聖教序」の同一文字を比較・検討している。

その結果、「智証大師賜号勅書」における「集字聖教序」との相違点として、5点を挙げている。

①とくに字形の下部の横画にそり身がつく。

②縦画の上部が右方に傾きやすい。

③字形の上部が狭い。

④字形の下部が次第に太くなる。

⑤転折箇所がすべて丸く節目がない。

(これらはいずれもが中国書法においては未熟として戒められるべき点であるそうだ)。

二者においてどうしてこのように運筆の相違が現れたのかという点に関して、魚住は、小野道風が指の働きを巧みに使って書いていることが大きく原因していると推察している。中国では書する場合、伝統的に指をあまり動かさない。丸い柔らかな動きも、手首を柔らかく回すこと(回腕という)で書きこなすという。そして中国書法では指の働きで書することを、骨力を失わしむものとして戒める伝統がある。

そもそも中国人と日本人とでは、筆の持ち方に大きな相違がある。日本人が指の働きやすいように持つのに対して、中国の持ち方はあえて指の働きを用いにくくしている。

このように考察した結果、小野道風の書は、形としては王羲之の書を模しながら、同時に中国書法の伝統から抜け出し、日本人色を強く打ち出したものであったと魚住は理解している。この柔らかで骨ばらないたっぷりとした肥筆の道風の書が、平安朝の殿上人にとっては新鮮に輝くものであり、その好みを大いに満足させるものであった。このようにして、王羲之は名人としての虚像と化し、和様で漢字を書くことが平安後期に定着していった。だから、日本の書芸術はこの小野道風に始まるといっても過言ではないと魚住は理解している。

(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社、1996年、221頁~259頁)

魚住の本は、日本書道の文化史であるとともに、書を通してみた日中文化交流の一端を叙述している良書であるといえよう。

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

小野道風は小野篁(たかむら)の孫にあたり、柳にとびつく蛙を見て発奮したという話の主人公である。

水のほとりにたれている柳の枝に、蛙が跳びついていた。蛙は何度も失敗していたが、とうとう目的を遂げた。それを見ていた名人道風は、芸とはつとめるものだと悟ったというものである。

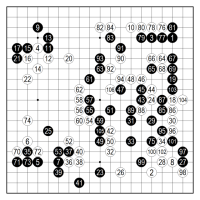

『屏風土代』(928年)は、延長六年道風35歳の時、勅命を奉じて宮中の屏風を書いた時の下書きである。土代とは草稿の意である。

道風の書は、概して鷹揚でこってりして温雅であるといわれる。このような若書きにもすでに和様の趣が濃厚である。

また、日本人の筆で華麗な躍動感を見せている書として、鈴木史楼は道風の「玉泉帖」を第一に挙げている。この「玉泉帖」は龍が飛び、鳳が舞うようだとよく評される。

ところで、初唐の虞世南が道風であるとすれば、佐理はまさに褚遂良であるといわれる。褚遂良は運筆の際、紙を離れること三寸といわれているが、佐理もまたこれと同様すこぶる達筆である。「離洛帖(りらくじょう)」(991年)は、佐理48歳の時、長門の赤馬関から甥にあてた手紙であるが、奔放自在の書で、天馬空を行くの感があると評される。

ところで、13世紀、鎌倉時代に描かれた伝頼寿(生没年不詳)の「小野道風画像」がある。畳の上に巻紙を広げ、立てひざで、単鉤法で筆を持ち、今まさに筆をおろそうとしている画像である。その顔は、猿面のごとき顔の老人で、「柳に蛙図」で描かれた若い頃の道風のイメージとはかけ離れている。この点について、石川九楊は興味深い推測を述べている。すなわち、初唐代の楷書である「九成宮醴泉銘」(楷書の極則)の書き手、欧陽詢が醜男(ぶおとこ)であったという逸話をふまえて、道風も猿面の醜男に描いたのではないかというのである。

(鈴木史楼『百人一書―日本の書と中国の書―』新潮選書、1995年[1996年版]、22頁。石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、214頁。鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会、1996年[2010年版]、122頁~126頁)

【鈴木史楼『百人一書―日本の書と中国の書―』新潮選書はこちらから】

百人一書―日本の書と中国の書 (新潮選書)

【鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会はこちらから】

新説和漢書道史

三筆より三蹟の時代に入ると、その書内容は大分変わってくる。三筆の時代は唐から直接の影響が強く、知的に引き締まった書が愛好されたが、三蹟の時代に入ると、その緊張から開放され、情趣的な傾向が強くなってくる。

小野道風の「屏風土代」を、空海の「風信帖」と比較すると、転折の鋭さがほぐれ、曲線の転回がゆるやかになってきたのがわかる。つまり、「和臭」がでてきて、日本的自覚が発生してきた。この時代に平行して仮名書道が発達してきていて、艶美な表現が考案された。また当時の王朝的ムードもそのような書表現を求めた。この「屏風土代」という道風の作品は、漢字が日本的に処理されだした最初の記念として書道史的に重要な位置をもつものと考えられている。

(西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社、1971年[1980年版]、140頁)

【西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社はこちらから】

書道講座 第2巻 行書

(2021年2月14日投稿)

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

【はじめに】

今回のブログでは、伝嵯峨天皇宸筆「李嶠百詠断簡」、「伊都内親王願文」といった書および小野道風の書について、考えてみる。あわせて、桜、仮名といった日本文化についても触れてみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・伝嵯峨天皇宸筆「李嶠百詠断簡」について

・「伊都内親王願文」について

・梅から桜へ

・仮名について

・小野道風と和様

・小野道風について

日本の書道の歴史

伝嵯峨天皇宸筆「李嶠百詠断簡」について

「李嶠百詠断簡」は、天皇の書か、それとも欧陽詢の書法を学んだ中国人の書かをめぐって議論がある。

唐の李嶠は、7世紀から8世紀の初めに政治家・詩人として活躍した人で、「李嶠百詠断簡」はその人の詠物詩を行・草で書写したものである。その書風は、奇峭遒勁(きしょうしゅうけい)、すこぶる精彩に富んだ名筆である。これは嵯峨天皇の書と伝えられているが、「光定戒牒(こうじょうかいちょう)」のような明証はない。しかし空海が嵯峨天皇に献じた中国書跡のうちに、欧陽詢の書が含まれていたといわれるので、その書法を学んだであろうと想像されている。

また一説には、欧陽詢その人の真跡とみる人もあるようだ。しかし欧陽詢は貞観15年(641)に没しており、一方、李嶠の没年は定かではないが、一説に開元2年(714)に年七十で没したともいわれている。この説に従うと、李嶠は欧陽詢の没後に生まれたことになるから、欧陽詢の真跡説は成り立たない。とすれば、欧陽詢の書をよく学んだ人の筆跡が、たまたま日本に渡って来たと考えられる。このようなわけで、天皇の書か、舶載品か、にわかに決めがたいと堀江は解説している。

(堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版、1991年、103頁~105頁)。

【堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版はこちらから】

中国風の書―日本の名筆・その歴史と美と鑑賞法 (名筆鑑賞入門)

「伊都内親王願文」について

空海、嵯峨天皇とともに、いわゆる三筆として称えられた橘逸勢には、その真跡となるものが一作も残っていない。ただし、「伊都内親王願文(いとないしんのうがんもん)」(天長10年[833]の紀年)は橘逸勢の筆として推定されてきた作である。それは四字句、六字句を基調とし、対語、対句によって整然と組み立てられたみごとな駢儷(べんれい)体の文章である。その駢儷体を基調とした「伊都内親王願文」の格調高い文体は、『文選』からの影響と受けたという。

ちなみに、『万葉集』の雑歌、相聞、挽歌を根幹とした分類と項目名も、『文選』から採ったものとされる。

ところで、日本の書跡史において「伊都内親王願文」はその書法において高度に技法を駆使した作品であり、その技法には品位があって、美しいと魚住は高く評価している。つまりその書法は、「筆のもつ機能をとことん駆使して書かれたもので、実にあざやかな筆さばきを展開している」というのである。中でも、とりわけ「母」と「提」の二字は出色のできばえで、まさに白眉の作であり、その絶妙の筆致は見る者をして心おどらせ爽快にさせると評し、絶賛している(但し、その一方で不確かな行書、草書のくずしも指摘している)(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社選書メチエ、1996年、192頁~210頁)。

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

梅から桜へ

三筆のひとりに、嵯峨天皇(786-842)がいたが、この天皇は、弘仁3年(812)に、神泉苑(しんせんえん)で現在の宮中花宴に続く観桜の花宴を開いた。そしてその皇子、仁明(にんみょう)天皇(810-850)は中国式の「右近の橘(たちばな)、左近の梅」を「右近の橘、左近の桜」に代えた。中国式の梅がうとましくなり、むしろ桜に親和性を抱くようになったからである。この背後に、中国への違和感の成立があった。それが三筆の書を生んだと書家の石川九楊はみている。そしてその違和感が仮名を育て、女手=平仮名の成立へと導いたと理解している。

(石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、59頁)

【石川九楊『書と日本人』新潮文庫はこちらから】

書と日本人 (新潮文庫)

仮名について

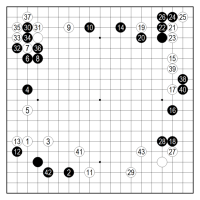

現行の平仮名は、漢字のくずしとして生まれている。

伊呂波歌に「色は匂へど散りぬるを、わが世誰(たれ)ぞ常ならむ、有為(うゐ)の奥山けふ越えて、浅き夢見じ酔(ゑ)ひもせず」がある。その漢字を示せば、次のようになる。

以呂波仁保部止知利奴留遠、和加与太礼曽川祢奈良武、宇為乃於久也末計不己衣天、安左幾由女美之恵比毛世寸旡

(石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年、57頁)

【石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年はこちらから】

現代作家100人の字 (新潮文庫)

平安時代の書には、漢字・男性・公的という意識に対して、かな・女性・私的という意識が強烈に対立していたといわれる。書に限らず、文学作品においても、こうした意識が働いていたことは、紀貫之(870頃~945頃)の『土佐日記』にしても、女性仮託の立場をとったりせねばならなかったことからもわかる(榊、1970年[1995年版]、158頁)。

仮名というのは、真名(まんな、漢字)の仮の名という意味である。平安時代の平仮名は、恋文用の文字とも「色好み」の文字ともいわれたものである。

たとえば、

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に いまひとたびの 逢ふこともがな(和泉式部)

といった秀歌の中には、女性が男性への思いをはせる歌が多い。

仮名は、女性が男性に自らの意志を伝える手段として生まれたものであるから、情緒豊かで、気品が高くなければならないともいわれる。

そのため、仮名の書には、次のようなことが必要となるようだ。

①和墨で墨はなるべく淡く磨り、「墨づき」に意を配る必要がある。

②連綿といわれている字と字のつながりが、上手でないとうまくいかない。

③章法といって、天地左右、行間字間をあらかじめ頭に画いてから書くようにしなければならない。

④仮名は、側筆(そくひつ、筆を右へ倒す)で書くものであるし、筆は柳葉(りゅうよう)筆といって細身で穂の長いものを用いるようにする。

このような仮名の書法により、優雅典麗で気品が高く、落ちつきがあって、悠揚迫らざる風格の仮名の書がうまれるという(大日方・宮下、1987年、126頁~128頁)。

日本の文化の特徴を考えた場合、西欧やイスラム世界、インドとの違いは、東アジアの漢字・漢語・漢文・漢詩文明圏に属することが第一に挙げられる。

次いで、同じ東アジアの中国や朝鮮半島、越南(ベトナム地方)と異なるものがあるとすれば、女手=平仮名の誕生と、それによる和語・和文・和歌による文化的表現力の拡張が指摘できる。

日本文化史の特質は、漢語と和語、音と訓の二重複線性という点にあるといわれる

(石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、39頁~42頁)。

小野道風と和様

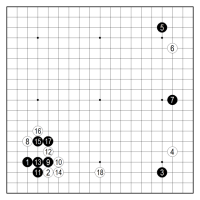

小野道風(896-966)は、藤原佐理(944-998)、藤原行成(972-1027)とともに、平安後期の三蹟と一般的に説明され、理解されている。空海(774-835)、嵯峨天皇(786-842)、橘逸勢(?-842)の平安前期の三筆がまったくの同世代で、しかも国家の中枢にあって直接かかわりあった。それに対して、三蹟はその活躍した時代に重なりをもたない。つまり三蹟は道風が生まれ、行成が没するまでの130年にわたるバトンタッチ的経過として捉えられる。

ともあれ、平安朝の書道は、三筆・三蹟を中心として華やかに展開していった。その中で、小野道風は和様の創始者あるいは完成者であると一般に理解されている。

和様書道という書法形成を、一個の人間の所為にしようとすること自体に、多少の無理はある。空海と小野道風を結ぶ時間的距離、つまり遣唐使が廃止されてから、道風が「智証大師賜号勅書」、「屏風土代」を書くまでの30年余りには多くの書跡が存在したことであろうが、残存するものが少ないという。そのために、和様書道の形成という大きな構造が、一個の超人の存在に仮託される結果となっているようだ。小野道風は、和様書道の形成という大きな潮流にあって、その代名詞となりうるまでの傑出した力量の持ち主であり、和様の創始者あるいは完成者と歴史的に捉えられている(ただし、小野道風自身はそのような考え方はなかったと魚住は言う)。

ところで、当時の人々は道風の書をどのように考えていたのだろうか。『源氏物語』絵合巻(えあわせのまき)に、

「手は道風なれば、今めかしうをかしげに、目にかがやくまでに見ゆ」とある。この表現に見られるように、道風の書は殿上人から斬新ではらはらさせるほどみごとなものとして迎えられていたことがわかる。

また、天徳3年(959)、「天徳三年八月十六日闘詩行事略記」には、

「又た木工頭(きのたくみのとう)の小野道風なる者は、能書の絶妙にして、羲之 再生し、仲将 独歩す。此の屏風を施し、彼の門額を書すに、処処 霊あらざる莫く、家家 珍とせざる莫きなり。仍つて一朝の面目為り、万古の遺美為り」とある。

「羲之 再生し、仲将 独歩す」とは、王羲之がよみがえり、仲将(韋誕の字で、三国魏で善書の誉れ高き人)が独歩しているという意味であるという。このように、道風は当時の名声をほしいままにしており、その書が競って求められ、それが誇りとされていたことがわかる。

ここで注目すべきは、道風が王羲之の再生であるとの見方がなされていることであると魚住は解説している。つまり、小野道風を和様の創始者もしくは完成者とする書道史的な位置づけと、「天徳三年八月十六日闘詩行事略記」に見る王羲之の再来としての認識はまったく相反する捉え方である。

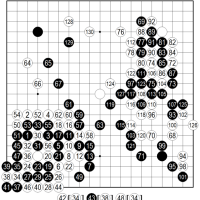

そこで、魚住は、道風の書法をより現実的なものとして把握するために、道風の「智証大師賜号勅書」と、王羲之の書の字を集めた「集字聖教序」の同一文字を比較・検討している。

その結果、「智証大師賜号勅書」における「集字聖教序」との相違点として、5点を挙げている。

①とくに字形の下部の横画にそり身がつく。

②縦画の上部が右方に傾きやすい。

③字形の上部が狭い。

④字形の下部が次第に太くなる。

⑤転折箇所がすべて丸く節目がない。

(これらはいずれもが中国書法においては未熟として戒められるべき点であるそうだ)。

二者においてどうしてこのように運筆の相違が現れたのかという点に関して、魚住は、小野道風が指の働きを巧みに使って書いていることが大きく原因していると推察している。中国では書する場合、伝統的に指をあまり動かさない。丸い柔らかな動きも、手首を柔らかく回すこと(回腕という)で書きこなすという。そして中国書法では指の働きで書することを、骨力を失わしむものとして戒める伝統がある。

そもそも中国人と日本人とでは、筆の持ち方に大きな相違がある。日本人が指の働きやすいように持つのに対して、中国の持ち方はあえて指の働きを用いにくくしている。

このように考察した結果、小野道風の書は、形としては王羲之の書を模しながら、同時に中国書法の伝統から抜け出し、日本人色を強く打ち出したものであったと魚住は理解している。この柔らかで骨ばらないたっぷりとした肥筆の道風の書が、平安朝の殿上人にとっては新鮮に輝くものであり、その好みを大いに満足させるものであった。このようにして、王羲之は名人としての虚像と化し、和様で漢字を書くことが平安後期に定着していった。だから、日本の書芸術はこの小野道風に始まるといっても過言ではないと魚住は理解している。

(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社、1996年、221頁~259頁)

魚住の本は、日本書道の文化史であるとともに、書を通してみた日中文化交流の一端を叙述している良書であるといえよう。

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

小野道風について

小野道風は小野篁(たかむら)の孫にあたり、柳にとびつく蛙を見て発奮したという話の主人公である。

水のほとりにたれている柳の枝に、蛙が跳びついていた。蛙は何度も失敗していたが、とうとう目的を遂げた。それを見ていた名人道風は、芸とはつとめるものだと悟ったというものである。

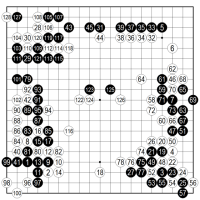

『屏風土代』(928年)は、延長六年道風35歳の時、勅命を奉じて宮中の屏風を書いた時の下書きである。土代とは草稿の意である。

道風の書は、概して鷹揚でこってりして温雅であるといわれる。このような若書きにもすでに和様の趣が濃厚である。

また、日本人の筆で華麗な躍動感を見せている書として、鈴木史楼は道風の「玉泉帖」を第一に挙げている。この「玉泉帖」は龍が飛び、鳳が舞うようだとよく評される。

ところで、初唐の虞世南が道風であるとすれば、佐理はまさに褚遂良であるといわれる。褚遂良は運筆の際、紙を離れること三寸といわれているが、佐理もまたこれと同様すこぶる達筆である。「離洛帖(りらくじょう)」(991年)は、佐理48歳の時、長門の赤馬関から甥にあてた手紙であるが、奔放自在の書で、天馬空を行くの感があると評される。

ところで、13世紀、鎌倉時代に描かれた伝頼寿(生没年不詳)の「小野道風画像」がある。畳の上に巻紙を広げ、立てひざで、単鉤法で筆を持ち、今まさに筆をおろそうとしている画像である。その顔は、猿面のごとき顔の老人で、「柳に蛙図」で描かれた若い頃の道風のイメージとはかけ離れている。この点について、石川九楊は興味深い推測を述べている。すなわち、初唐代の楷書である「九成宮醴泉銘」(楷書の極則)の書き手、欧陽詢が醜男(ぶおとこ)であったという逸話をふまえて、道風も猿面の醜男に描いたのではないかというのである。

(鈴木史楼『百人一書―日本の書と中国の書―』新潮選書、1995年[1996年版]、22頁。石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、214頁。鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会、1996年[2010年版]、122頁~126頁)

【鈴木史楼『百人一書―日本の書と中国の書―』新潮選書はこちらから】

百人一書―日本の書と中国の書 (新潮選書)

【鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会はこちらから】

新説和漢書道史

三筆より三蹟の時代に入ると、その書内容は大分変わってくる。三筆の時代は唐から直接の影響が強く、知的に引き締まった書が愛好されたが、三蹟の時代に入ると、その緊張から開放され、情趣的な傾向が強くなってくる。

小野道風の「屏風土代」を、空海の「風信帖」と比較すると、転折の鋭さがほぐれ、曲線の転回がゆるやかになってきたのがわかる。つまり、「和臭」がでてきて、日本的自覚が発生してきた。この時代に平行して仮名書道が発達してきていて、艶美な表現が考案された。また当時の王朝的ムードもそのような書表現を求めた。この「屏風土代」という道風の作品は、漢字が日本的に処理されだした最初の記念として書道史的に重要な位置をもつものと考えられている。

(西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社、1971年[1980年版]、140頁)

【西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社はこちらから】

書道講座 第2巻 行書

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます