ブログ原稿≪小暮満寿雄『堪能ルーヴル』を読んで 【読後の感想とコメント】その8≫

(2020年7月26日投稿)

【小暮満寿雄『堪能ルーヴル 半日で観るヨーロッパ絵画のエッセンス』はこちらから】

小暮満寿雄『堪能ルーヴル―半日で観るヨーロッパ絵画のエッセンス』

今回のブログでは、オルセー美術館の印象派の画家マネ、ドガなどを取り上げて、パリの「近代性」について考えてみたい。

マネは、ブルジョワの時代の「現代性」(後世から見れば「近代性」)を、まさにブルジョワ的に生きた画家であった。マネの作品『街の歌姫』『草上の昼食』『オランピア』『鉄道』のモデルとなったヴィクトリーヌ・ムーランについて、西岡文彦氏の『二時間の印象派』(河出書房新社、1996年)を参照にしつつ、解説してみた。

また、高階秀爾氏が『近代絵画史(上)』(中公新書、1975年[1998年版])で指摘するように、ドガも、「近代性」がうかがわれる画家である。ドガという画家と作品の特徴を考えてみたい。

最後に、オルセー美術館には、ヴィクトール・ナヴレ(1819~86)が、係留気球に乗ってパリの街を描いた『気球からみたパリ』(1855年 カンヴァス・油彩 390×708㎝ オルセー美術館)という大きな絵がある。パリが都市改造される前、1855年に描かれた作品である。

こうした画家の描いた作品やモデルを通して、パリの「近代」に思いを馳せてみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇マネ『オランピア(Olympia)』

1863年 油彩 130.5×190㎝ オルセー美術館

〇カバネル『ヴィーナスの誕生(La Naissance de Vénus)』

1863年 油彩 130×225㎝ オルセー美術館

オルセー美術館には、上記の2枚の絵画がある。

オランピアと名づけられた画中の女性の表情は、いかにも不思議である。裸なのに平然としていて、何の情緒も見せない。こちらをじっと見すえる冷めた目が、とりわけ強い印象を与える。

この『オランピア』は、スキャンダルを巻き起こした。

ヌード自体ではなく、その取り上げ方が問題だったとされる。実際、当時のサロン(官展)で最も多く扱われた題材はヌードであった。

例えば、カバネルの描いたヴィーナスは、マネの『オランピア』よりよほど官能的であるが、批評家たちからこぞって称賛を受けた。そしてナポレオン3世によって買い上げられた。

ルネサンス以来カバネルに至るまで、裸体画は神話や宗教から素材を取ってきた。ヴィーナス、イヴ、妖精などの姿で、いずれも理想化して描かれてきた。

ところが、マネは、現実的な風景としてヌードを取り上げ、しかも絵の裸婦が明らかに同時代の娼婦とわかる形で描いた。

サロンの入場者が絵の中に娼婦を見てとった理由は、いくつかあったようだ。

例えば、恥じらいを見せぬ裸婦の表情と姿勢がそうである。その他にも、黒人のメイドが客の贈り物らしい花束をささげているという部屋の雰囲気。そして、オランピアという名前自体も、当時の娼婦の間のはやりだったそうだ。

裸婦のポーズを取ったのは、マネのお気に入りのモデルで、ビクトリーヌ・ムーランという21歳のパリジェンヌである。

マネは、彼女の容姿を生き写しに描き、裸体画に一層の現実味を持たせた。また、ビクトリーヌ・ムーランは、同じくオルセー美術館にあるマネの『草上の昼食』のモデルも務めた。

〇マネ『草上の昼食』

1863年 油彩 208×264㎝ オルセー美術館

この絵は最初にスキャンダルを招いたマネの作品である。『オランピア』の2年前、サロンに出品されたが落選し、「落選者展」に展示された。

やはり古典に想を借りたものだったが、男たちの服装が当世風で、裸婦も現実的に描かれたのが物議をかもした原因だった。

ところで、『オランピア』は、イタリア・ルネサンスのティツィアーノの名作『ウルビーノのヴィーナス』から構図を借用して描かれたといわれる。

〇ティツィアーノ『ウルビーノのヴィーナス』

1538年頃 油彩 119×165㎝ フィレンツェ ウフィッツィ美術館

この16世紀のヴィーナスは、当時、国立美術学校で教えていた美の古典であった。

裸婦の表情には、優しさ、恥じらい、女らしさといった美徳があふれていた。そして足元には、忠実の象徴ともいえる小犬がうずくまる。

一方、マネの『オランピア』では、その小犬もまた、背のびして目を光らせる黒猫に変わった。フランスでは、猫は性的なものの象徴ともみられている。

マネは伝統的絵画の約束事を無視しただけでなく、ほとんどパロディのような裸体画を描いた。それが、人々の憤慨を一層募らせたらしい。

ある研究者は、あの凝視するような、オランピアの目について言及している。

この絵を見る人は逆にオランピアに見すえられて、自分も絵の中に取り込まれてしまうような感じになるという。絵と絵を見る人々の関係は、ちょうどボードレールの『悪の華』とその読者の関係に似ているそうだ。

この絵の問題性は、絵を見る人が偽善性を暴いていることにあり、それは当時の社会のありようと無関係ではない。

1852年に始まる第二帝政は、ブルジョア階級が富と力をつけた時代でもあった。一見、厳しいモラルが支配していたように見える。

ボードレールはマネの擁護者だった。ボードレールの『悪の華』自体、『オランピア』より少し前の1857年、風紀公安を害するとして罰金と一部削除を命じられている。

医者の妻の不倫を扱ったフロベールの『ボヴァリー夫人』が摘発されたのも、同じ年であった。それらの事件の背景に、実は市民社会の大きな変動があった。

例えば、パリは大々的な都市改造が行われ、今日の町並みの骨格ができる。行政区画が倍以上に広がり、大パリ市が生まれる。巨大なオペラ座の建設が始まる。

そして『オランピア』がサロンに出品された1865年には、百貨店の「プランタン」が開店し、主要ターミナルの「北駅」が開業した。

富が新しい時代を切り開きつつあり、華やかな社会だったが、同時に退廃的な世界が共存していた。

『オランピア』は、時代の仮面を暴くものであったからこそ、人々の憤慨を招いたようだ。

『オランピア』は、マネが亡くなるまで、ずっとアトリエに置かれた。1890年、未亡人によってアメリカへ売られたそうになった時、友人の画家モネらが募金運動をして買い取り、国に寄贈する。そして1907年、マネの念願だったルーヴル美術館に入る(その後、オルセー美術館に移される)。

同じ1907年、キュビズムの記念碑的な裸体画、ピカソの『アヴィニョンの娘たち』が生まれた。そこで描かれたのもまた娼婦たちであった。マネが先鞭をつけた絵画の革命は、さらに飛躍的な展開を遂げていく。

(朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班『世界名画の旅1 フランス編1』朝日新聞社、1989年、142頁~153頁)

【『世界名画の旅1 フランス編1』朝日新聞社はこちらから】

世界名画の旅〈1〉フランス編 1 (朝日文庫)

マネとモネは、日本人でもよく混同する。フランス人は、なおさら混同したようだ。確かに、フランス語名の綴りを見ると、むべなるかなである。というのは、マネの綴りは、Manet、モネの方はMonetであり、「a」と「o」のわずかな違いである。

マネとモネの混同を、フランス人もしたらしい。ちょうどマネが「オランピア」という作品をサロンに発表した時に、この混同が起き、マネを激怒させたというエピソードがある。

このことを、小島英煕氏が『活字でみるオルセー美術館――近代美の回廊をゆく』(丸善ライブラリー、2001年、15頁~16頁)で述べている。

前述したように、1863年の落選者展では、マネの「草上の昼食」が大スキャンダルを起こした。そして、マネは「オランピア」を1865年のサロンに出品するが、「草上の昼食」を上回る酷評を受けた。

この時はモネの絵が好評で、マネと間違えた人が多く、マネは激怒した。二人は、その後、親しくなって、貧乏なモネは頻繁にマネに助けられた。アルジャントゥイユはモネの豊穣な舞台だが、そこに居られたのも、マネのおかげである。裕福な高級官僚の息子のマネには、ボードレールも大借金をしている。

ボードレールとマネが知り合うのは1858年のことで、詩人が37歳、画家は26歳と離れていたにもかかわらず、詩人の悲惨な死まで友情が続いた。マネは「チュイルリー公園の音楽会」(1862年、ロンドンのナショナル・ギャラリー)に、ボードレールを描き込んだ。

(この作品は、「現代社会の英雄性」を描くべきだとする友人ボードレールの主張から着想を得たといわれる。画面の左端に立っているのが、マネ自身である。前方に座っている2人の女性のうち、左側はルジョーヌ夫人であるが、その夫人の頭の後ろ側で右側を向いて立っているのが、ボードレールである。)

マネはカフェやコンサートに行くのが大好きで、いつも人々の中心にいる洗練された人だったようだ。

マネは、ブルジョワの時代の「現代性」(後世から見れば「近代性」)を、まさにブルジョワ的に生きた画家だった。

(小島英煕『活字でみるオルセー美術館――近代美の回廊をゆく』丸善ライブラリー、2001年、15頁~16頁)

【小島英煕『活字でみるオルセー美術館』丸善ライブラリーはこちらから】

活字でみるオルセー美術館―近代美の回廊をゆく (丸善ライブラリー)

マネとモネの名前の区別がつきにくいことについては、西岡文彦氏も言及している。

マネとモネの名前は、日本語で書いてもフランス語で書いても、一字違いであるという点では同じである。

この両名の名前がまぎらわしいことは、モネがパリの画壇デビューを果たした時の新聞に、次のような戯評が載っていたことでもわかるようだ。

――モネ? マネ? いや、モネだ。しかし、マネのおかげでモネの名前が知られるのだ。モネ君おめでとう! マネ氏に感謝しよう!

この年、いまでこそ名画とされるが、当時はさんざんに酷評された『笛を吹く少年』(1866年、オルセー美術館)がサロンに落選したマネとすれば、この一字違いの新人画家モネの登場が面白いはずがない。『笛を吹く少年』は、ベラスケスにならった無地の背景が平板と評された。

当初はモネという名前でさえ、『草上の昼食』の大騒動で知れわたった自分の名前にあやかったペン・ネームではないかと疑ったという。

マネ本人がそう思うほどである。日本人に両者の区別がつきにくいのも無理はないと西岡氏もコメントしている。

(西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社、1996年、24頁~25頁、113頁)

【西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社はこちらから】

二時間の印象派―全ガイド味わい方と読み方

西岡文彦氏によれば、印象派のタッチはリゾート地で確立し、印象派展の相談はパリのカフェで練られたという。

近代都市に変身したパリのカフェで議論を交わし、パリジャンの繰り出すリゾート地で描かれて誕生したのが、印象派であったと捉えている。

そして、印象派の描いた女性は、ナポレオン3世のパリの女性であった。

マネの『オランピア』のモデルはパリの路上で声をかけた女性であった。

1862年、すなわち『草上の昼食』制作の前年の春、ノートルダム寺院のあるシテ島の裁判所近くで彼女を見かけたマネがその個性的な顔だちと、颯爽としたたたずまいに一目ぼれして、モデルになるよう頼み込んだ。

彼女ヴィクトリーヌ・ムーランは、この時18歳であった。

彼女は、モンマルトルの貧困家庭の出身で、貧困から抜け出して女優になることを夢見ていた。すでに他の画家のアトリエでモデルもしたことがあった。残念ながら女優への夢は果たせぬまま終わる。

じつは、マネの『草上の昼食』に描かれた女性モデルも、ヴィクトリーヌ・ムーランである。絵画史上、一、二を争うスキャンダラスな二つの作品のモデルは、このムーランによって演じられている。今日、ムーラン演じる『オランピア』の知名度は、この作品の原型となったゴヤの「マハ」に並ぶものとなっている。

(描かれた女性像としては、『モナ・リザ』につぐポピュラリティと西岡氏は記す)

『草上の昼食』と『オランピア』の画中から、見る者を見返す視線のしたたかさに、ムーランの圧倒的な存在感がある。この強烈な個性が、旧弊な美意識からすれば「下品」と見えた。

(ここでの西岡氏の例えが面白い! そのことは、フランス映画を代表する大女優のジャンヌ・モローがデビュー当時は「不美人」と評され、アメリカ映画の妖精オードリー・ヘプバーンが「ファニー・フェース」とあだ名されたようなものだという)

さて、その1862年にマネが描いた作品に『街の歌姫』がある。

〇マネ『街の歌姫』1862年 ボストン美術館

この作品はやはりムーランがモデルをつとめたものである。

ギターを抱えた女が粗末なカフェから出てくる様子をとらえている。街で実際にマネが出くわした場面を描いたものである。

その場でマネがモデルを頼み込んだものの、名も知らぬ歌姫は笑って取り合わなかったらしい。歌姫と再会のかなわなかったマネが、ムーランをモデルに描いたのが、この作品である。

カフェの入口、出会いがしらの無造作で、さくらんぼを口に運んでいる。そして、例によって見る者を見返す視線には、都会の行きずりならではの無関心がにじんでいると西岡氏は読み取っている。こうした街角の出会いに、はかなく乾いた抒情性を見出すところに、まさに都市住民に特有の感受性というものがあるとみている。ふいに視界に入り、たちまち消えてゆく名も知らぬ異性との出会いは、見ず知らずの人々が行き交う都市でしか生じない風俗である。

この頃、パリの街頭には、オスマン知事の敢行した大改造で整備されたパリの路上に、カフェが椅子とテーブルを出し始めた。こうした都市のありようが確立し、街路の散策にくつろぎを見出す「遊歩者(フラヌール、flâneur)という近代都市に特徴的な人々が出現した。かつてのパリでは、芸術家、詩人の多くが遊歩者であった。

カフェの客や遊歩者の視界に突然現れる、名も知らぬ人物こそ、新時代の舞台となった街路の主人公というにふさわしいと西岡氏はみなしている。マネの『街の歌姫』が描くのは、そんな時代のヒロインの登場シーンであったようだ。

『オランピア』以降のヴィクトリーヌ・ムーランは、派手な恋愛沙汰の後、米国に渡り、帰国後は印象派誕生の地といわれるカフェで、画家、音楽家、作家、批評家、政治家ら文化人にまじって常連となっている。

かつて、マネが常連だったカフェ・ゲルボワに代わって、今度はドガが『アブサン』に描いたカフェ、ヌーヴェル・アテーヌが彼らの拠点になったそうだ。第1回印象派展にアトリエを提供した写真家ナダールも、ここの常連のひとりであった。

同じ頃、このカフェの常連となったのが、米国帰りの女性がヴィクトリーヌ・ムーランであった。つまり、『オランピア』のスキャンダルの後、長らく行方をくらませていたが帰国していたのである。女優に続く彼女の野心は、画家になることであった。

そのようなムーランを10年ぶりに描いたマネの作品が、次の作品である。

〇マネ『鉄道』1873年 ワシントン ナショナル・ギャラリー

先述したように、かたわらに少女を置きながら、まったく母子像を思わせない、彼女の女としての存在感がある。

残念ながら、この後、ムーランが画家として名をなすことはなかった。ただ、その名は絵画史上未曾有のスキャンダルとともに美術史に刻まれるのみとなる。

晩年は、路上でギターを弾いていたという。

『鉄道』は、ムーランにマネが与えた、いわば最後の晴れ舞台であった。

西岡氏によれば、女性としてのムーランの魅力は、『草上の昼食』でも『オランピア』でもなく、この『鉄道』という作品において発揮されているという。年齢は加えたものの、そのたたずまいには、まさに近代の劇場都市パリのヒロインにふさわしい風格があるとする。

マネのスキャンダルと共に、絵画の「いま」を開いた女性像の最後の舞台には、モデルニテ(近代)を象徴する駅が描かれている。

(ただ、作品は相も変わらず批評家には不評で、鉄道の行き先は精神病院に違いないとの憎まれ口まで叩かれたそうだ)

この『鉄道』の制作は、1873年である。ムーランも通ったカフェ、ヌーヴェル・アテーヌでの議論が印象派展開催にこぎつける前年のことであった。

文字通り、印象派誕生前夜の作品を最後に、ムーランの姿は絵画史から消えていった。

(西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社、1996年、28頁~29頁、101頁~108頁、115頁、135頁~136頁)

【西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社はこちらから】

二時間の印象派―全ガイド味わい方と読み方

川又一英氏は、「太陽より人工照明を愛したドガ」と題して、モネやルノワールの印象派の画家たちとドガ(1834~1917)との違いについて述べている。

同時代のモネやルノワールら印象派の画家たちの多くは太陽光線を求め、アトリエから戸外へ出た。

ところが、彼らの中でドガは、そうした動きに背を向けるように、ひたすら人工照明の下で新たなる美を描こうとした。

ことに好んだのが、バレエの踊り子である。約10年間、ドガは踊り子を描くことに熱中し、たくさんの絵を残している。練習中、休憩中、そして華やかな舞台でスポットライトを浴びているものがある。なかでも、次の絵は、その最高傑作といわれている。

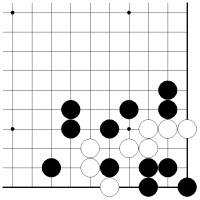

〇ドガ≪舞台の踊り子≫1878年制作 60×44㎝ 紙・パステル オルセー美術館

舞台の踊り子は真下から強いフットライトを浴びている。この人工照明によって、ドガが巧みなデッサン力で捉えた一瞬が、幻想の輝きにつつまれる。

踊り子は顔と両腕、そして脚が実に念入りに描かれ、純白な衣裳と髪には赤や黄のタッチが彩りを添える。一方、舞台の後景には、黒衣の男と踊り子たちが、思いきって省略されて描かれている。

ドガは若くしてデッサンの名手として知られていた。踊り子の動きを一瞬のうちに捉えた絵画は、そのたまものにほかならない。また、踊り子の動きをより深く知るために、彫刻を造って研究もした。オルセー美術館のドガの部屋で、様々なポーズをとる踊り子たちと出会うことができる。

(川又一英『名画に会う旅② オルセー美術館』世界文化社、1995年、16頁~17頁)

【川又一英『名画に会う旅② オルセー美術館』はこちらから】

オルセー美術館―アートを楽しむ最適ガイド (名画に会う旅)

ドガ(1834~1917)は、マネより2歳ほど年少で、多くの点で共通するものを持っていたようだ。

ドガは、マネと同じように、パリの豊かな中産階級の家に生まれた都会っ児であった。

そして鋭い知性と才気に恵まれ、国立美術学校に通って正規の伝統的な教育を受けた。その後さらに、20歳の時にイタリアに旅行して、ラファエロをはじめルネサンスの巨匠たちの作品を研究し、古典的な絵画技法を身につけた。

このような経歴は、モネやセザンヌなど、ほとんど独学で絵を学んだ印象派の仲間たちの間では、かなり特異なものであったと、高階秀爾氏はまず指摘している。

事実ドガは、1874年の第一回グループ展以来、何回かにわたって印象派の展覧会に参加しており、印象派の画家たちとも交友が深かったので、普通には印象派グループのひとりに数えられているが、その絵画様式はかならずしも「印象派的」でないようだ。

高階氏は、次の点を挙げている。

・ドガは印象派のトレードマークのような筆触分割の技法をほとんど用いなかった

・印象派が好んで描いた明るい戸外の風景をほとんど描かなかった

・ドガが何よりも興味を惹かれたのは、舞台や稽古場の踊り子、カフェ・コンセールの歌手、入浴する女、競馬場の馬と騎手、株式取引所の実業家たちであった

いずれも明確な、独特な形態を持ったモティーフで、ドガがそれらの形態を、比類ない見事なデッサン力で的確に捉えて、カンヴァスの上に定着させた。つまり、印象派の画家たちが感覚的であったのに対し、ドガはきわめて理知的な観察者であった。その抑制された知的な様式は、ほとんど古典主義的といってもよいほどである。

しかしながら、ドガは単なる伝統主義者であったのではない。ドガは、新古典派の領袖と目されていたアングルを深く尊敬していたが、伝統的な主題や、型にはまった構図を拒否する点で、官学派とは別の世界に属していた。つまりドガは、マネと同じように、そしてマネ以上に意識的に、近代主義者であった。

何回サロンに作品を送っても落選したセザンヌなどと違って、サロンの審査員を納得させるだけの伝統的技術を持ち、サロンに入選もしていながら、ドガが反サロンを標榜した印象派の仲間にあえて加わったのも、そのためであった。事実、ドガが好んで取り上げる踊り子や騎手のテーマは、まさに彼が生きていた時代のものであった。つまり、「近代性」を代表するものだった。

ただ、ドガは、そのような「近代的」なテーマを風俗的な興味から描いたのではない。ドガは複雑な動きを示す踊り子や馬や歌手の形態を追求することによって、人間や動物の身体のメカニズムを的確に捉えようとした。いわば形態の真実を追求する科学者の観察であった。それによって、思いがけないポーズや新しい視角を見出し、新鮮な驚きを与えてくれる。

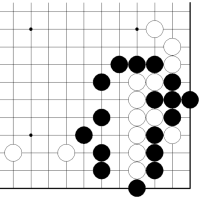

たとえば、次のような作品がある。

〇ドガ≪フェルナンド・サーカスのララ嬢≫(ロンドンのナショナル・ギャラリー)

~思いきって上の方を見上げた視角が用いられている

〇ドガ≪アプサント≫(パリのオルセー美術館)

~画面手前のテーブルが上の方から見下ろしたような視角になっている

このような新しい視角は、画面構成の上にも新鮮な成果をもたらした。

≪アプサント≫においては、主要人物は画面の右上の角に描かれて、中央の主要な部分は人物のいない空間というバランスのくずれた構図になっている。

そのほか、舞台の踊り子を半分だけ描いたような風変わりなトリミングや、稽古場の踊り子を画面の一方に集めてしまったような構図は、ドガのしばしば試みたところである。

この種のバランスのくずれた変則的構図は、日本の浮世絵版画の影響によるところが多いといわれる。同時にそれは、「新しいもの」に対するドガの好みの現われともいえる。

また、ドガは、当時ようやく実用の段階にまで発展してきた写真術にも強い関心をいだいていた。自ら機械を操作して撮影したり、スナップ式の写真を構図の参考にしたりしている。

そのような点にも、ドガの「近代性」がうかがわれる。

以上、伝統的な優れた技術と、「近代性」とのその結びつきによって、ドガは絵画表現の可能性を大きく拡げた。

(高階秀爾『近代絵画史(上)』中公新書、1975年[1998年版]、78頁~81頁)

【高階秀爾『近代絵画史(上)』はこちらから】

近代絵画史―ゴヤからモンドリアンまで (上) (中公新書 (385))

オルセー美術館の地上階の左手の一番奥に、パヴィヨン・アモンという部屋がある。19世紀後半の、建築や都市計画に関する作品や資料を展示するコーナーである。

ここに、ヴィクトール・ナヴレ(1819~86)が、係留気球に乗ってパリの街を描いた『気球からみたパリ』(1855年 カンヴァス・油彩 390×708㎝ オルセー美術館)という大きな絵がある。

パリが都市改造される前、1855年に描かれた作品である。

(ナヴレが乗った気球も絵の左下隅に見える)

この大作は、1855年の万国博覧会に出品され、ナポレオン3世の買上げになった。

気球という人工の高みから見た光景を、写真的正確さで記録することが、この作品の眼目であったようだ。

画面中央に泉水を前にしたリュクサンブール宮殿とその庭園がある(現在のリュクサンブール庭園)。

その奥に流れるセーヌ河沿いにルーヴル宮殿(現在のルーヴル美術館)や、パリ・コミューンで1871年に焼失したチュイルリー宮殿なども、はるかに見えている。

シテ島、サン=ルイ島、左手の大きな丸屋根のアンヴァリッドなど、今とあまり変わらぬ姿を見せている。しかし、アンヴァリッド傍らの陸軍士官学校前の練兵場シャン=ド=マルスの端に革命100年を記念して、1889年に建てられるエッフェル塔は、当然ながら、まだない。

この絵を現在のパリの地図に照らし合わせてみると、モンマルトルはまだ畑である。シャンゼリゼやバスティーユなど、ひとつひとつの街が離れ小島のようになっていて、人家のないところがかなり見られる。一見、非常に牧歌的に見えるが、この空の下にあるパリの街は、たいへんな危機に直面していたようだ。

そのひとつは急速な人口の増加である。

1801年には54万人であったのが、1851年には、ほぼ倍の105万余に膨張する。産業化が進み、仕事を求める人びとが大勢、農村からパリへ流れ込んできたからである。

そのため、パリの中心部のシテ島近辺では、人口が過密状態になり、古い街並はスラム化する。

また水道の整備も追いつかず、パリの労働者階級は、ほとんど風呂に入ることはなかったそうだ。そして汚水は、セーヌ河にたれ流しの不衛生な状態のため、コレラが大流行した。

交通問題も深刻であった。パリの胃袋である中央市場には郊外から食糧を運ぶ荷車や馬車がたくさん集まってきたが、道が狭いため、いつも混雑していた。

(高階秀爾監修『NHKオルセー美術館3 都市「パリ」の自画像』日本放送出版協会、1990年、8頁~9頁)

【『都市「パリ」の自画像 (NHK オルセー美術館)』はこちらから】

都市「パリ」の自画像 (NHK オルセー美術館)

(2020年7月26日投稿)

【小暮満寿雄『堪能ルーヴル 半日で観るヨーロッパ絵画のエッセンス』はこちらから】

小暮満寿雄『堪能ルーヴル―半日で観るヨーロッパ絵画のエッセンス』

【はじめに】

今回のブログでは、オルセー美術館の印象派の画家マネ、ドガなどを取り上げて、パリの「近代性」について考えてみたい。

マネは、ブルジョワの時代の「現代性」(後世から見れば「近代性」)を、まさにブルジョワ的に生きた画家であった。マネの作品『街の歌姫』『草上の昼食』『オランピア』『鉄道』のモデルとなったヴィクトリーヌ・ムーランについて、西岡文彦氏の『二時間の印象派』(河出書房新社、1996年)を参照にしつつ、解説してみた。

また、高階秀爾氏が『近代絵画史(上)』(中公新書、1975年[1998年版])で指摘するように、ドガも、「近代性」がうかがわれる画家である。ドガという画家と作品の特徴を考えてみたい。

最後に、オルセー美術館には、ヴィクトール・ナヴレ(1819~86)が、係留気球に乗ってパリの街を描いた『気球からみたパリ』(1855年 カンヴァス・油彩 390×708㎝ オルセー美術館)という大きな絵がある。パリが都市改造される前、1855年に描かれた作品である。

こうした画家の描いた作品やモデルを通して、パリの「近代」に思いを馳せてみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・オルセー美術館にある、マネの『オランピア』とカバネルの『ヴィーナスの誕生』

・マネとモネの混同エピソード

・マネとモデルのヴィクトリーヌ・ムーラン

・ドガと印象派の画家

・ドガという画家の特徴

・ナヴレ『気球から見たパリ』

【読後の感想とコメント】

オルセー美術館にある、マネの『オランピア』とカバネルの『ヴィーナスの誕生』

〇マネ『オランピア(Olympia)』

1863年 油彩 130.5×190㎝ オルセー美術館

〇カバネル『ヴィーナスの誕生(La Naissance de Vénus)』

1863年 油彩 130×225㎝ オルセー美術館

オルセー美術館には、上記の2枚の絵画がある。

オランピアと名づけられた画中の女性の表情は、いかにも不思議である。裸なのに平然としていて、何の情緒も見せない。こちらをじっと見すえる冷めた目が、とりわけ強い印象を与える。

この『オランピア』は、スキャンダルを巻き起こした。

ヌード自体ではなく、その取り上げ方が問題だったとされる。実際、当時のサロン(官展)で最も多く扱われた題材はヌードであった。

例えば、カバネルの描いたヴィーナスは、マネの『オランピア』よりよほど官能的であるが、批評家たちからこぞって称賛を受けた。そしてナポレオン3世によって買い上げられた。

ルネサンス以来カバネルに至るまで、裸体画は神話や宗教から素材を取ってきた。ヴィーナス、イヴ、妖精などの姿で、いずれも理想化して描かれてきた。

ところが、マネは、現実的な風景としてヌードを取り上げ、しかも絵の裸婦が明らかに同時代の娼婦とわかる形で描いた。

サロンの入場者が絵の中に娼婦を見てとった理由は、いくつかあったようだ。

例えば、恥じらいを見せぬ裸婦の表情と姿勢がそうである。その他にも、黒人のメイドが客の贈り物らしい花束をささげているという部屋の雰囲気。そして、オランピアという名前自体も、当時の娼婦の間のはやりだったそうだ。

裸婦のポーズを取ったのは、マネのお気に入りのモデルで、ビクトリーヌ・ムーランという21歳のパリジェンヌである。

マネは、彼女の容姿を生き写しに描き、裸体画に一層の現実味を持たせた。また、ビクトリーヌ・ムーランは、同じくオルセー美術館にあるマネの『草上の昼食』のモデルも務めた。

〇マネ『草上の昼食』

1863年 油彩 208×264㎝ オルセー美術館

この絵は最初にスキャンダルを招いたマネの作品である。『オランピア』の2年前、サロンに出品されたが落選し、「落選者展」に展示された。

やはり古典に想を借りたものだったが、男たちの服装が当世風で、裸婦も現実的に描かれたのが物議をかもした原因だった。

ところで、『オランピア』は、イタリア・ルネサンスのティツィアーノの名作『ウルビーノのヴィーナス』から構図を借用して描かれたといわれる。

〇ティツィアーノ『ウルビーノのヴィーナス』

1538年頃 油彩 119×165㎝ フィレンツェ ウフィッツィ美術館

この16世紀のヴィーナスは、当時、国立美術学校で教えていた美の古典であった。

裸婦の表情には、優しさ、恥じらい、女らしさといった美徳があふれていた。そして足元には、忠実の象徴ともいえる小犬がうずくまる。

一方、マネの『オランピア』では、その小犬もまた、背のびして目を光らせる黒猫に変わった。フランスでは、猫は性的なものの象徴ともみられている。

マネは伝統的絵画の約束事を無視しただけでなく、ほとんどパロディのような裸体画を描いた。それが、人々の憤慨を一層募らせたらしい。

ある研究者は、あの凝視するような、オランピアの目について言及している。

この絵を見る人は逆にオランピアに見すえられて、自分も絵の中に取り込まれてしまうような感じになるという。絵と絵を見る人々の関係は、ちょうどボードレールの『悪の華』とその読者の関係に似ているそうだ。

この絵の問題性は、絵を見る人が偽善性を暴いていることにあり、それは当時の社会のありようと無関係ではない。

1852年に始まる第二帝政は、ブルジョア階級が富と力をつけた時代でもあった。一見、厳しいモラルが支配していたように見える。

ボードレールはマネの擁護者だった。ボードレールの『悪の華』自体、『オランピア』より少し前の1857年、風紀公安を害するとして罰金と一部削除を命じられている。

医者の妻の不倫を扱ったフロベールの『ボヴァリー夫人』が摘発されたのも、同じ年であった。それらの事件の背景に、実は市民社会の大きな変動があった。

例えば、パリは大々的な都市改造が行われ、今日の町並みの骨格ができる。行政区画が倍以上に広がり、大パリ市が生まれる。巨大なオペラ座の建設が始まる。

そして『オランピア』がサロンに出品された1865年には、百貨店の「プランタン」が開店し、主要ターミナルの「北駅」が開業した。

富が新しい時代を切り開きつつあり、華やかな社会だったが、同時に退廃的な世界が共存していた。

『オランピア』は、時代の仮面を暴くものであったからこそ、人々の憤慨を招いたようだ。

『オランピア』は、マネが亡くなるまで、ずっとアトリエに置かれた。1890年、未亡人によってアメリカへ売られたそうになった時、友人の画家モネらが募金運動をして買い取り、国に寄贈する。そして1907年、マネの念願だったルーヴル美術館に入る(その後、オルセー美術館に移される)。

同じ1907年、キュビズムの記念碑的な裸体画、ピカソの『アヴィニョンの娘たち』が生まれた。そこで描かれたのもまた娼婦たちであった。マネが先鞭をつけた絵画の革命は、さらに飛躍的な展開を遂げていく。

(朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班『世界名画の旅1 フランス編1』朝日新聞社、1989年、142頁~153頁)

【『世界名画の旅1 フランス編1』朝日新聞社はこちらから】

世界名画の旅〈1〉フランス編 1 (朝日文庫)

マネとモネの混同エピソード

マネとモネは、日本人でもよく混同する。フランス人は、なおさら混同したようだ。確かに、フランス語名の綴りを見ると、むべなるかなである。というのは、マネの綴りは、Manet、モネの方はMonetであり、「a」と「o」のわずかな違いである。

マネとモネの混同を、フランス人もしたらしい。ちょうどマネが「オランピア」という作品をサロンに発表した時に、この混同が起き、マネを激怒させたというエピソードがある。

このことを、小島英煕氏が『活字でみるオルセー美術館――近代美の回廊をゆく』(丸善ライブラリー、2001年、15頁~16頁)で述べている。

前述したように、1863年の落選者展では、マネの「草上の昼食」が大スキャンダルを起こした。そして、マネは「オランピア」を1865年のサロンに出品するが、「草上の昼食」を上回る酷評を受けた。

この時はモネの絵が好評で、マネと間違えた人が多く、マネは激怒した。二人は、その後、親しくなって、貧乏なモネは頻繁にマネに助けられた。アルジャントゥイユはモネの豊穣な舞台だが、そこに居られたのも、マネのおかげである。裕福な高級官僚の息子のマネには、ボードレールも大借金をしている。

ボードレールとマネが知り合うのは1858年のことで、詩人が37歳、画家は26歳と離れていたにもかかわらず、詩人の悲惨な死まで友情が続いた。マネは「チュイルリー公園の音楽会」(1862年、ロンドンのナショナル・ギャラリー)に、ボードレールを描き込んだ。

(この作品は、「現代社会の英雄性」を描くべきだとする友人ボードレールの主張から着想を得たといわれる。画面の左端に立っているのが、マネ自身である。前方に座っている2人の女性のうち、左側はルジョーヌ夫人であるが、その夫人の頭の後ろ側で右側を向いて立っているのが、ボードレールである。)

マネはカフェやコンサートに行くのが大好きで、いつも人々の中心にいる洗練された人だったようだ。

マネは、ブルジョワの時代の「現代性」(後世から見れば「近代性」)を、まさにブルジョワ的に生きた画家だった。

(小島英煕『活字でみるオルセー美術館――近代美の回廊をゆく』丸善ライブラリー、2001年、15頁~16頁)

【小島英煕『活字でみるオルセー美術館』丸善ライブラリーはこちらから】

活字でみるオルセー美術館―近代美の回廊をゆく (丸善ライブラリー)

マネとモネの名前の区別がつきにくいことについては、西岡文彦氏も言及している。

マネとモネの名前は、日本語で書いてもフランス語で書いても、一字違いであるという点では同じである。

この両名の名前がまぎらわしいことは、モネがパリの画壇デビューを果たした時の新聞に、次のような戯評が載っていたことでもわかるようだ。

――モネ? マネ? いや、モネだ。しかし、マネのおかげでモネの名前が知られるのだ。モネ君おめでとう! マネ氏に感謝しよう!

この年、いまでこそ名画とされるが、当時はさんざんに酷評された『笛を吹く少年』(1866年、オルセー美術館)がサロンに落選したマネとすれば、この一字違いの新人画家モネの登場が面白いはずがない。『笛を吹く少年』は、ベラスケスにならった無地の背景が平板と評された。

当初はモネという名前でさえ、『草上の昼食』の大騒動で知れわたった自分の名前にあやかったペン・ネームではないかと疑ったという。

マネ本人がそう思うほどである。日本人に両者の区別がつきにくいのも無理はないと西岡氏もコメントしている。

(西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社、1996年、24頁~25頁、113頁)

【西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社はこちらから】

二時間の印象派―全ガイド味わい方と読み方

マネとモデルのヴィクトリーヌ・ムーラン

西岡文彦氏によれば、印象派のタッチはリゾート地で確立し、印象派展の相談はパリのカフェで練られたという。

近代都市に変身したパリのカフェで議論を交わし、パリジャンの繰り出すリゾート地で描かれて誕生したのが、印象派であったと捉えている。

そして、印象派の描いた女性は、ナポレオン3世のパリの女性であった。

マネの『オランピア』のモデルはパリの路上で声をかけた女性であった。

1862年、すなわち『草上の昼食』制作の前年の春、ノートルダム寺院のあるシテ島の裁判所近くで彼女を見かけたマネがその個性的な顔だちと、颯爽としたたたずまいに一目ぼれして、モデルになるよう頼み込んだ。

彼女ヴィクトリーヌ・ムーランは、この時18歳であった。

彼女は、モンマルトルの貧困家庭の出身で、貧困から抜け出して女優になることを夢見ていた。すでに他の画家のアトリエでモデルもしたことがあった。残念ながら女優への夢は果たせぬまま終わる。

じつは、マネの『草上の昼食』に描かれた女性モデルも、ヴィクトリーヌ・ムーランである。絵画史上、一、二を争うスキャンダラスな二つの作品のモデルは、このムーランによって演じられている。今日、ムーラン演じる『オランピア』の知名度は、この作品の原型となったゴヤの「マハ」に並ぶものとなっている。

(描かれた女性像としては、『モナ・リザ』につぐポピュラリティと西岡氏は記す)

『草上の昼食』と『オランピア』の画中から、見る者を見返す視線のしたたかさに、ムーランの圧倒的な存在感がある。この強烈な個性が、旧弊な美意識からすれば「下品」と見えた。

(ここでの西岡氏の例えが面白い! そのことは、フランス映画を代表する大女優のジャンヌ・モローがデビュー当時は「不美人」と評され、アメリカ映画の妖精オードリー・ヘプバーンが「ファニー・フェース」とあだ名されたようなものだという)

さて、その1862年にマネが描いた作品に『街の歌姫』がある。

〇マネ『街の歌姫』1862年 ボストン美術館

この作品はやはりムーランがモデルをつとめたものである。

ギターを抱えた女が粗末なカフェから出てくる様子をとらえている。街で実際にマネが出くわした場面を描いたものである。

その場でマネがモデルを頼み込んだものの、名も知らぬ歌姫は笑って取り合わなかったらしい。歌姫と再会のかなわなかったマネが、ムーランをモデルに描いたのが、この作品である。

カフェの入口、出会いがしらの無造作で、さくらんぼを口に運んでいる。そして、例によって見る者を見返す視線には、都会の行きずりならではの無関心がにじんでいると西岡氏は読み取っている。こうした街角の出会いに、はかなく乾いた抒情性を見出すところに、まさに都市住民に特有の感受性というものがあるとみている。ふいに視界に入り、たちまち消えてゆく名も知らぬ異性との出会いは、見ず知らずの人々が行き交う都市でしか生じない風俗である。

この頃、パリの街頭には、オスマン知事の敢行した大改造で整備されたパリの路上に、カフェが椅子とテーブルを出し始めた。こうした都市のありようが確立し、街路の散策にくつろぎを見出す「遊歩者(フラヌール、flâneur)という近代都市に特徴的な人々が出現した。かつてのパリでは、芸術家、詩人の多くが遊歩者であった。

カフェの客や遊歩者の視界に突然現れる、名も知らぬ人物こそ、新時代の舞台となった街路の主人公というにふさわしいと西岡氏はみなしている。マネの『街の歌姫』が描くのは、そんな時代のヒロインの登場シーンであったようだ。

『オランピア』以降のヴィクトリーヌ・ムーランは、派手な恋愛沙汰の後、米国に渡り、帰国後は印象派誕生の地といわれるカフェで、画家、音楽家、作家、批評家、政治家ら文化人にまじって常連となっている。

かつて、マネが常連だったカフェ・ゲルボワに代わって、今度はドガが『アブサン』に描いたカフェ、ヌーヴェル・アテーヌが彼らの拠点になったそうだ。第1回印象派展にアトリエを提供した写真家ナダールも、ここの常連のひとりであった。

同じ頃、このカフェの常連となったのが、米国帰りの女性がヴィクトリーヌ・ムーランであった。つまり、『オランピア』のスキャンダルの後、長らく行方をくらませていたが帰国していたのである。女優に続く彼女の野心は、画家になることであった。

そのようなムーランを10年ぶりに描いたマネの作品が、次の作品である。

〇マネ『鉄道』1873年 ワシントン ナショナル・ギャラリー

先述したように、かたわらに少女を置きながら、まったく母子像を思わせない、彼女の女としての存在感がある。

残念ながら、この後、ムーランが画家として名をなすことはなかった。ただ、その名は絵画史上未曾有のスキャンダルとともに美術史に刻まれるのみとなる。

晩年は、路上でギターを弾いていたという。

『鉄道』は、ムーランにマネが与えた、いわば最後の晴れ舞台であった。

西岡氏によれば、女性としてのムーランの魅力は、『草上の昼食』でも『オランピア』でもなく、この『鉄道』という作品において発揮されているという。年齢は加えたものの、そのたたずまいには、まさに近代の劇場都市パリのヒロインにふさわしい風格があるとする。

マネのスキャンダルと共に、絵画の「いま」を開いた女性像の最後の舞台には、モデルニテ(近代)を象徴する駅が描かれている。

(ただ、作品は相も変わらず批評家には不評で、鉄道の行き先は精神病院に違いないとの憎まれ口まで叩かれたそうだ)

この『鉄道』の制作は、1873年である。ムーランも通ったカフェ、ヌーヴェル・アテーヌでの議論が印象派展開催にこぎつける前年のことであった。

文字通り、印象派誕生前夜の作品を最後に、ムーランの姿は絵画史から消えていった。

(西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社、1996年、28頁~29頁、101頁~108頁、115頁、135頁~136頁)

【西岡文彦『二時間の印象派』河出書房新社はこちらから】

二時間の印象派―全ガイド味わい方と読み方

ドガと印象派の画家

川又一英氏は、「太陽より人工照明を愛したドガ」と題して、モネやルノワールの印象派の画家たちとドガ(1834~1917)との違いについて述べている。

同時代のモネやルノワールら印象派の画家たちの多くは太陽光線を求め、アトリエから戸外へ出た。

ところが、彼らの中でドガは、そうした動きに背を向けるように、ひたすら人工照明の下で新たなる美を描こうとした。

ことに好んだのが、バレエの踊り子である。約10年間、ドガは踊り子を描くことに熱中し、たくさんの絵を残している。練習中、休憩中、そして華やかな舞台でスポットライトを浴びているものがある。なかでも、次の絵は、その最高傑作といわれている。

〇ドガ≪舞台の踊り子≫1878年制作 60×44㎝ 紙・パステル オルセー美術館

舞台の踊り子は真下から強いフットライトを浴びている。この人工照明によって、ドガが巧みなデッサン力で捉えた一瞬が、幻想の輝きにつつまれる。

踊り子は顔と両腕、そして脚が実に念入りに描かれ、純白な衣裳と髪には赤や黄のタッチが彩りを添える。一方、舞台の後景には、黒衣の男と踊り子たちが、思いきって省略されて描かれている。

ドガは若くしてデッサンの名手として知られていた。踊り子の動きを一瞬のうちに捉えた絵画は、そのたまものにほかならない。また、踊り子の動きをより深く知るために、彫刻を造って研究もした。オルセー美術館のドガの部屋で、様々なポーズをとる踊り子たちと出会うことができる。

(川又一英『名画に会う旅② オルセー美術館』世界文化社、1995年、16頁~17頁)

【川又一英『名画に会う旅② オルセー美術館』はこちらから】

オルセー美術館―アートを楽しむ最適ガイド (名画に会う旅)

ドガという画家の特徴

ドガ(1834~1917)は、マネより2歳ほど年少で、多くの点で共通するものを持っていたようだ。

ドガは、マネと同じように、パリの豊かな中産階級の家に生まれた都会っ児であった。

そして鋭い知性と才気に恵まれ、国立美術学校に通って正規の伝統的な教育を受けた。その後さらに、20歳の時にイタリアに旅行して、ラファエロをはじめルネサンスの巨匠たちの作品を研究し、古典的な絵画技法を身につけた。

このような経歴は、モネやセザンヌなど、ほとんど独学で絵を学んだ印象派の仲間たちの間では、かなり特異なものであったと、高階秀爾氏はまず指摘している。

事実ドガは、1874年の第一回グループ展以来、何回かにわたって印象派の展覧会に参加しており、印象派の画家たちとも交友が深かったので、普通には印象派グループのひとりに数えられているが、その絵画様式はかならずしも「印象派的」でないようだ。

高階氏は、次の点を挙げている。

・ドガは印象派のトレードマークのような筆触分割の技法をほとんど用いなかった

・印象派が好んで描いた明るい戸外の風景をほとんど描かなかった

・ドガが何よりも興味を惹かれたのは、舞台や稽古場の踊り子、カフェ・コンセールの歌手、入浴する女、競馬場の馬と騎手、株式取引所の実業家たちであった

いずれも明確な、独特な形態を持ったモティーフで、ドガがそれらの形態を、比類ない見事なデッサン力で的確に捉えて、カンヴァスの上に定着させた。つまり、印象派の画家たちが感覚的であったのに対し、ドガはきわめて理知的な観察者であった。その抑制された知的な様式は、ほとんど古典主義的といってもよいほどである。

しかしながら、ドガは単なる伝統主義者であったのではない。ドガは、新古典派の領袖と目されていたアングルを深く尊敬していたが、伝統的な主題や、型にはまった構図を拒否する点で、官学派とは別の世界に属していた。つまりドガは、マネと同じように、そしてマネ以上に意識的に、近代主義者であった。

何回サロンに作品を送っても落選したセザンヌなどと違って、サロンの審査員を納得させるだけの伝統的技術を持ち、サロンに入選もしていながら、ドガが反サロンを標榜した印象派の仲間にあえて加わったのも、そのためであった。事実、ドガが好んで取り上げる踊り子や騎手のテーマは、まさに彼が生きていた時代のものであった。つまり、「近代性」を代表するものだった。

ただ、ドガは、そのような「近代的」なテーマを風俗的な興味から描いたのではない。ドガは複雑な動きを示す踊り子や馬や歌手の形態を追求することによって、人間や動物の身体のメカニズムを的確に捉えようとした。いわば形態の真実を追求する科学者の観察であった。それによって、思いがけないポーズや新しい視角を見出し、新鮮な驚きを与えてくれる。

たとえば、次のような作品がある。

〇ドガ≪フェルナンド・サーカスのララ嬢≫(ロンドンのナショナル・ギャラリー)

~思いきって上の方を見上げた視角が用いられている

〇ドガ≪アプサント≫(パリのオルセー美術館)

~画面手前のテーブルが上の方から見下ろしたような視角になっている

このような新しい視角は、画面構成の上にも新鮮な成果をもたらした。

≪アプサント≫においては、主要人物は画面の右上の角に描かれて、中央の主要な部分は人物のいない空間というバランスのくずれた構図になっている。

そのほか、舞台の踊り子を半分だけ描いたような風変わりなトリミングや、稽古場の踊り子を画面の一方に集めてしまったような構図は、ドガのしばしば試みたところである。

この種のバランスのくずれた変則的構図は、日本の浮世絵版画の影響によるところが多いといわれる。同時にそれは、「新しいもの」に対するドガの好みの現われともいえる。

また、ドガは、当時ようやく実用の段階にまで発展してきた写真術にも強い関心をいだいていた。自ら機械を操作して撮影したり、スナップ式の写真を構図の参考にしたりしている。

そのような点にも、ドガの「近代性」がうかがわれる。

以上、伝統的な優れた技術と、「近代性」とのその結びつきによって、ドガは絵画表現の可能性を大きく拡げた。

(高階秀爾『近代絵画史(上)』中公新書、1975年[1998年版]、78頁~81頁)

【高階秀爾『近代絵画史(上)』はこちらから】

近代絵画史―ゴヤからモンドリアンまで (上) (中公新書 (385))

ナヴレ『気球から見たパリ』

オルセー美術館の地上階の左手の一番奥に、パヴィヨン・アモンという部屋がある。19世紀後半の、建築や都市計画に関する作品や資料を展示するコーナーである。

ここに、ヴィクトール・ナヴレ(1819~86)が、係留気球に乗ってパリの街を描いた『気球からみたパリ』(1855年 カンヴァス・油彩 390×708㎝ オルセー美術館)という大きな絵がある。

パリが都市改造される前、1855年に描かれた作品である。

(ナヴレが乗った気球も絵の左下隅に見える)

この大作は、1855年の万国博覧会に出品され、ナポレオン3世の買上げになった。

気球という人工の高みから見た光景を、写真的正確さで記録することが、この作品の眼目であったようだ。

画面中央に泉水を前にしたリュクサンブール宮殿とその庭園がある(現在のリュクサンブール庭園)。

その奥に流れるセーヌ河沿いにルーヴル宮殿(現在のルーヴル美術館)や、パリ・コミューンで1871年に焼失したチュイルリー宮殿なども、はるかに見えている。

シテ島、サン=ルイ島、左手の大きな丸屋根のアンヴァリッドなど、今とあまり変わらぬ姿を見せている。しかし、アンヴァリッド傍らの陸軍士官学校前の練兵場シャン=ド=マルスの端に革命100年を記念して、1889年に建てられるエッフェル塔は、当然ながら、まだない。

この絵を現在のパリの地図に照らし合わせてみると、モンマルトルはまだ畑である。シャンゼリゼやバスティーユなど、ひとつひとつの街が離れ小島のようになっていて、人家のないところがかなり見られる。一見、非常に牧歌的に見えるが、この空の下にあるパリの街は、たいへんな危機に直面していたようだ。

そのひとつは急速な人口の増加である。

1801年には54万人であったのが、1851年には、ほぼ倍の105万余に膨張する。産業化が進み、仕事を求める人びとが大勢、農村からパリへ流れ込んできたからである。

そのため、パリの中心部のシテ島近辺では、人口が過密状態になり、古い街並はスラム化する。

また水道の整備も追いつかず、パリの労働者階級は、ほとんど風呂に入ることはなかったそうだ。そして汚水は、セーヌ河にたれ流しの不衛生な状態のため、コレラが大流行した。

交通問題も深刻であった。パリの胃袋である中央市場には郊外から食糧を運ぶ荷車や馬車がたくさん集まってきたが、道が狭いため、いつも混雑していた。

(高階秀爾監修『NHKオルセー美術館3 都市「パリ」の自画像』日本放送出版協会、1990年、8頁~9頁)

【『都市「パリ」の自画像 (NHK オルセー美術館)』はこちらから】

都市「パリ」の自画像 (NHK オルセー美術館)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます