≪東南アジアの歴史と文化(中)~高校世界史より≫

(2023年10月15日投稿)

今回のブログでは、高校世界史において、東南アジア(前近代)について、どのように記述されているかについて、考えてみたい。

参考とした世界史の教科書は、次のものである。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

また、前者の高校世界史教科書に準じた英文についても、見ておきたい。

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】

本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

【東南アジア内陸国家の再編】

港市国家の拡大の動きに対応して、内陸の国家群も拡大をつづけ、広大な領域を支配するようになった。

11世紀はじめにベトナム北部に建てられた大越国の李朝(1009~1225)は、国際交易から切り離され、また国際性のある特産物にもめぐまれなかった。このため、農業を重視する中国文明の受容につとめて国家建設をすすめる一方、紅河(ホン川)デルタの開墾による農業生産の拡大に努めた。13世紀、李朝にかわった陳朝(1225~1400)は、紅河デルタに堤防網を建設し、大きな農業人口を確保した。同世紀末の3次にわたる元軍の侵略に対して、デルタの農民たちははげしく抵抗した。元軍を退けた陳朝は、南シナ海交易に参加するために南下し、中部沿岸の港市国家チャンパーへの侵略をくりかえして、領域を南に広げていった。

14世紀末、陳朝にかわった胡朝(1400~1407)は、陳朝のころにつくられたベトナム独自の文字チュノム(字喃)の使用を奨励して、漢籍の翻訳をすすめ、また科挙官僚を登用して独自な官僚制国家の整備に努めた。15世紀はじめ、大越は一時明に併合されるが、まもなく黎朝(1428~1527、1532~1789)のもとに独立を回復した。黎朝は、儒教を積極的に導入し、中国にならった官僚制的な中央集権国家を建設した。また、チャンパー王国を併合して、17世紀までに、ほぼ現在のベトナムの領域にまで広がった。

カンボジアでは9世紀以来、クメール王国(Khmer, アンコール朝 Angkor, 802ごろ~1431ごろ)がカンボジアや東北タイの平原の農業開拓に成功して、アンコールの地に大都市アンコール=トムを建設していた。12世紀に入ると、カンボジアやタイの物産を集荷して、メコン川を通じて南シナ海交易に進出した。クメール王国は13世紀はじめには、アンコールを中心にカンボジアからタイ、ラオス、マレー半島北部にいたる広大な地域を結ぶ交易路を支配下に置いた。

クメール王国による大陸内部の交易ルートの形成は、チャオプラヤ、サルウィンなど大河川の流域で稲作農業を営んでいたタイ人をめざめさせた。13世紀後半、タイ人は各地でクメールから独立し、新しい交易網をつくりあげていった。13世紀末には中部タイのスコータイ王国(Sukhothai, 1257~1438)が、14世紀中ごろにはチャオプラヤ川中流域におこったアユタヤ王国(Ayuthaya, 1351ごろ~1767)が有力になった。とくにアユタヤ王国は、内陸の物産をタイランド湾沿岸に集め、これを中国や琉球に供給して発展した。また、上座部仏教を導入し、これを保護した。15世紀には北タイや東北タイで敵対する勢力をやぶり、ほぼ現在のタイにあたる地域の統合に成功した。

ビルマでは、11世紀中ごろにビルマ人がイラワディ川中流域にパガン王国(Pagan, 1044~1287)を建てた。この王国は、雲南とベンガル湾を結ぶ交易で繁栄し、灌漑事業をおこしてビルマ平原の農業開拓に成功した。また、大乗仏教や密教と混在していた上座部仏教をとくに積極的に保護し、パガンを中心に多数の寺院を建立した。パガン王国は13世紀末以後、元軍の侵略とタイ系のシャン人の南下によって衰退したが、南部のモン人はベンガル湾沿岸にペグー(Pegu)などの港市国家を建設し、ベンガル湾交易を担った。

このように、大陸部東南アジアでは、内陸国家を内陸ルートを整備し、沿岸の港市国家を統合する努力がすすめられた。しだいに現在の国家領域を形づくられていった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、193頁~196頁)

第3編 一体化する世界

第12章 大交易時代

1 アジア交易世界の再編と活況

2 海洋帝国の出現

3 大交易時代の世界

第3編 一体化する世界 第12章 大交易時代

15世紀はじめの鄭和の遠征時期ごろから、東シナ海、南シナ海、インド洋に、琉球、マラッカ、南インド沿岸、紅海沿岸を結節点とするネットワークが確立した。15世紀末以降、ポルトガルがこのネットワークに参加した。同じころ、新たに交易ルートとして大西洋と太平洋が加わり、全地球的な交易網が生まれた。中南米と日本で採掘された銀は、この世界的な交易網に流入し、貿易量を飛躍的に拡大させた。この時代に、異なる地域の需要に応じてつぎつぎと国際商品が生まれ、大量に生産され、地域の分業化がすすんだ。これまで孤立的な経済、文化圏を維持していた諸世界は大きな変貌のときを迎えた。

南シナ海、インド洋の交易が大きく発展した15世紀から17世紀にかけては、これまでヴァスコ=ダ=ガマなどヨーロッパ人の活動に重点を置いて、「地理上の発見」あるいは「大航海時代」とよばれていた。しかし、この時代の国際交易の発展は、ヨーロッパ人渡来以前に準備されていたアジアの航海者のネットワークを基礎としている。この時代のアジア域内の流通を担ったのは、ダウ船やジャンク船、また朱印船に乗ったアジアの航海者たちであった。この時代を、世界中の交易規模が大拡大した時代として、「大交易時代」とよぶ。

この時代、ヨーロッパでは大西洋に面した西ヨーロッパの優位が決定した。海をもたないために辺境に追いやられた東ヨーロッパでは、封建制度の再編が行われ、西ヨーロッパに従属する構造ができた。そのいっぽうで、アメリカ大陸の独自な古アメリカ文明は破壊され、現地の人々は暴力的にヨーロッパの経済構造に組みこまれた。なお、西ヨーロッパ諸国のなかで商業覇権を確立したのが、アジア域内交易でも最有力勢力であったオランダであったことは、大交易時代の国際交易におけるアジアの重要性を物語る。

人々が利益を求めて動きまわり、世界の経済的価値観が標準化し、国家から特権を与えられた東インド会社など巨大な企業体が生まれた。近代への大きなあゆみがはじまる。

しかし、17世紀後半、アジアを代表する国際商品の一つであった胡椒価格の下落をはじめとするいくつかの要因が重なり、アジアを主要な舞台とした大交易の時代は終わった。国際交易ではインド綿布や中国茶を主要商品とするアジア・ヨーロッパ間交易や大西洋三角貿易が18世紀に発展したが、そのいっぽうで、交易とともにその領域内での生産を重視する国家群が登場してきた。やがて世界は植民地支配と産業革命の時代を迎えることになる。

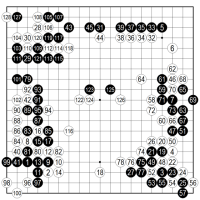

14世紀 前期倭寇

明、海禁

15世紀 鄭和の遠征

大交易時代の開始

マラッカ王国発展

1492 コロンブス、大西洋航路発見

1488 ヴァスコ=ダ=ガマ、インド航路発見

1511 ポルトガル、マラッカ占領

1522 スペインのマゼラン艦隊、世界周航

16世紀前半 スペイン、中南米を植民地化

ビルマのトゥングー王国発展

1557 ポルトガル、マカオに居住権、東シナ海進出

16世紀末 タイのアユタヤ王国発展

1600 イギリス東インド会社設立

1602 オランダ東インド会社設立

17世紀 オランダ東インド会社、インドネシア交易を独占

1661 清、遷界令

17世紀末 大交易時代の終息

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、200頁~201頁)

【マラッカの繁栄】

15世紀はじめ、明の永楽帝は、南シナ海方面の朝貢貿易を拡大するべく、鄭和の率いる大艦隊を前後7回にわたって派遣した。鄭和はチャンパーとマラッカ海峡に面した港市国家であるマラッカ王国(Malacca, 14世紀末~1511)を根拠地にして、東南アジアや、アフリカ東海岸を含むインド洋沿岸の諸国に明への朝貢を促した。この結果、明へ朝貢使節を派遣した国は50以上にのぼった。

こうした海の統制政策は、永楽帝の死後、明の対外政策が消極的になったために長つづきしなかった。鄭和の大遠征終了とともにインド洋の諸港と中国を直結するルートはとだえたが、かわって鄭和の遠征拠点であったマラッカ王国が対明貿易で繁栄に向かった。マラッカ王国は明への朝貢貿易をつづける一方で、国王がイスラーム教に改宗して、西方のムスリム世界との関係を深めた。マラッカにはインド洋からムスリム商人が香辛料・綿布・宝石・銀を、また中国商人が南シナ海から陶磁器や絹をもたらし、ジャワの商人がモルッカ諸島(香料諸島)から香辛料をもたらした。マラッカは、「ムスリム商人の海」と「中国商人の海」と東南アジアの流通網を結びつけ、発展する海の交易世界の中心になった。

<鄭和とキリン>

鄭和は雲南のイスラーム教徒の家に生まれ、宦官として明の朝廷に仕えた。

彼は珍奇な南海の物産を中国にもち帰ったが、なかでもアフリカのジラフは大きな話題となり、伝説の霊獣「麒麟(きりん)」の名前をつけられた。ジラフをキリンとよぶのはこれにはじまる。なお、キリンは鄭和がもち帰る少し前、インドのベンガル地方の支配者が贈った献上品としてはじめて中国に渡来した。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、202頁~203頁)

【スペインのアメリカ大陸進出と世界周航】

(前略)

また、ポルトガル人マゼラン(Magellan, 1480ごろ~1521 マガリャンイス)は、スペイン王の援助を受けて1519年、西まわりのアジア航路を発見するために大航海に出発した。マゼランは南アメリカ大陸南端(現在のマゼラン海峡)を通過し、太平洋に出てさらに3か月の航海のすえ、1521年にフィリピン諸島に到達し、ここをスペイン領と宣言した。彼は現地人との戦いで戦死したが、部下はインド洋から喜望峰をまわって、1522年にスペインに帰還した。ここに最初の世界周航が達成され、大地が球体であることが確認された。16世紀後半には、スペインはフィリピンのルソン島にマニラ市を建設し、のちにスペイン領メキシコのアカプルコ港と中国の諸港を結ぶアカプルコ貿易の中継地とした。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、206頁)

【東南アジアの活況】

ポルトガルとスペインがアジアの諸海域に参入し、アジアとヨーロッパ、アメリカ大陸が大きく結ばれるようになった結果、東南アジアでは諸海域間の交易活動がいっそう活性化することになった。

マラッカは、1511年にポルトガルに占領された。しかし、マラッカ王家は同じマラッカ海峡沿いの島に交易拠点を移して、ムスリム商人を集めたために、ポルトガルのマラッカは孤立した。また、ムスリム商人たちもポルトガルの支配するマラッカ海峡をさけて、スマトラとジャワの間のスンダ海峡をぬけてインド洋からジャワ海に入るルートを開拓した。この結果、インド洋に面するスマトラ島北端のアチェー王国(Aceh, 15世紀末~1904)や、スンダ海峡の出口に位置し胡椒生産のさかんな西ジャワをおさえたバンテン王国(Banten, 16世紀~1813)が栄えた。両者ともイスラーム国家で、アチェーはオスマン帝国と直接交易を行い、東南アジアのイスラーム教の中心ともなった。同じころ、中部ジャワでもイスラーム教のマタラム王国(Mataram, 16世紀半ば~1755)がおこり、ジャワの米生産地とジャワ海の交易路を結んで栄えた。

16世紀後半、太平洋をこえてフィリピンのマニラに進出していたスペインは、以後、徐々に勢力をのばし、スペイン領フィリピンをつくった。当時、南シナ海の対中交易の拠点となっていたミンダナオ、スールーのイスラーム勢力は、このスペインによる領域拡大と貿易独占、さらにカトリックの布教に反発して、現在もなおつづく長期の紛争がはじまった。

いっぽう、内陸部は、繁栄する諸港市に米や熱帯産品をさかんに供給するようになり、これとともに政治的な再編がおこった。13世紀末のパガン王国の崩壊以来、分裂していたビルマでは、16世紀前半にトゥングー王国(Toungu, 1531~1752)が全国統一に成功した。この王国は、東南アジア内陸部とベンガル湾を結ぶ交易を行うとともに、16世紀後半にはタイのアユタヤ王国を攻略したが、まもなく分裂した。16世紀末に再独立したアユタヤ王国は、東南アジアの諸港市に米を供給する一方、日本や中国、ポルトガル、そして17世紀には、オランダ、イギリス、フランスとも通商を行い、商業国家として繁栄した。トゥングー王国もアユタヤ王国も、米を港市国家に供給するなど、大河を通じて領域内の産物の海外輸出をすすめた。

ベトナムの黎朝大越国では、16世紀中ごろから国内が分裂していたが、16世紀末に黎朝の実力者鄭氏がハノイに入って大越国を再建した。しかし、鄭氏に対立する阮氏が中部のフエに移って広南国(クアンナム, 1558~1777)を建設し、両勢力はともにポルトガル船やオランダ船、日本の朱印船とさかんに通商した。

<アチェー>

アチェーは東西交易路の要衝にあたるスマトラ島北端に位置する。アチェー王国は、ポルトガルのマラッカ占領後、ムスリム商人を受けいれ、香辛料交易で繁栄し、17世紀前半に最盛期を迎えた。その後、植民地支配をめざすオランダに抵抗したがやぶれた(アチェー戦争、1873~1912)。インドネシア独立後は、大幅な自治を認められた特別州となっている。

【南シナ海・東シナ海の国際交易】

南シナ海と東シナ海の交易圏は、ポルトガル・スペインの参入と日本産の銀の大量供給により大きく発展した。

日本では、16世紀半ばから新銀山の開発と灰吹き法の導入により銀生産が急増し、また絹織物などの需要が高まった。中国、日本などの私貿易商人たちが海禁に対抗して武装し、中国の沿岸諸都市を襲った。これを後期倭寇という。16世紀後半、海禁が緩和され、商人による私貿易が部分的にではあるが認められるようになると、倭寇は収束に向かった。ポルトガル・スペインや中国の商人は、中国産の生糸や絹織物をマニラや長崎などで売りさばき、メキシコ銀や日本銀を中国に運んだ。日本の商人もさかんに海外交易にのりだし、1601年、徳川家康(1542~1616)は、海外への渡航船に朱印状を与え、海外交易を促進した(朱印船貿易)。17世紀前半には、ベトナムのホイアン、フィリピンのマニラ、カンボジアのプノンペン、タイのアユタヤなどの港市に日本町が生まれた。タイやカンボジアは鹿皮などを、ベトナムは生糸などの特産品を日本に輸出し、日本からは銀や銅を輸入した。

【オランダ東インド会社】

交易を王室の独占下に置いたスペインとポルトガルに対して、オランダ、イギリス、フランスは、海賊行為を行って対抗し、17世紀はじめごろ、それぞれ東インド会社を設立し、海軍力を背景にアジア進出を本格化した。オランダ東インド会社は、喜望峰以東の植民地経営と交易の独占を政府に特許され、固有の軍隊や要塞、貨幣制度をもつ特権会社だったが、商人たちによって自由に投資され、また管理される機能的な組織であった。

16世紀末にスペインから独立したオランダでは、オランダ東インド会社がただちに東南アジア海域に進出した。1619年にジャワのバタヴィアに要塞を築いて東南アジア交易の根拠地とすると、1623年のアンボイナ事件を機に、この地域からイギリスの勢力を駆逐し、マラッカ、スリランカをポルトガルから奪った。また、アフリカ南端にケープ植民地を開いたオランダは、喜望峰からインド洋を直航し、スンダ海峡を通過してバタヴィアにいたる新航路を開拓した。

<朱印船>

江戸幕府から渡航許可書(朱印状)を得てベトナム、タイ、フィリピンなどと交易を行った日本の商船である。わかっているだけでも、17世紀はじめの30年間に356隻が渡航している。

<アンボイナ事件>

クローブやナツメグの特産地であるモルッカ諸島のアンボイナで、オランダ東インド会社が競合するイギリス人らを虐殺した事件。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、209頁~211頁)

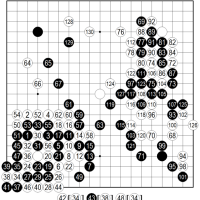

第Ⅱ部 第4章 イスラーム世界の形成と発展

3 インド・東南アジア・アフリカのイスラーム化

【東南アジアの交易とイスラーム化】

8世紀頃になると、ムスリム商人は東南アジアから中国沿岸にまで進出しはじめた。しかし、黄巣の乱で広州が破壊されたために、インド洋からの船はマレー半島まで撤退することになった。他方、唐の衰退によって朝貢貿易が不振になったことから、中国人商人も西方との交易にジャンク船で直接参加するようになった。その結果、東南アジアにはさまざまな地域からの商人が進出するようになった。

10世紀後半になると、チャンパーや三仏斉などが宋に対して朝貢し、また、ムスリム商人が広州や泉州などの居留地をつくり一方で、中国人商人も東南アジア各地に居留地をつくるなど、東南アジアと中国とのあいだで活発な交易がみられた。つづく13世紀後半、南宋を征服した元(モンゴル)は、アジアの海域へ進出した。その進出は軍事をともなうものであり、その結果、ベトナムの陳朝はこれを退けたが、ビルマのパガン朝は滅亡した。他方、ジャワでは朝貢を求めて侵攻してきた元軍の干渉を排し、マジャパヒト王国(Majapahit, 1293~1520頃)が成立した。元朝は海上交易に積極的であり、軍事遠征の終了後も、中国人商人やムスリム商人とともにこの地域での交易活動をすすめた。

東南アジアには、西方からの動きも加わった。とりわけ重要であったのは、イスラーム化の動きであった。13世紀に諸島部を中心にムスリム商人や神秘主義教団が活動し、13世紀末にはスマトラ島に東南アジアで最初のイスラーム国家が成立した。しかし、イスラーム化が大きくすすむ重要な契機となったのは、15世紀にマラッカの王がイスラームに改宗したことであった。

マラッカ王国(Malacca, 14世紀末~1511)は、明が15世紀にはいって鄭和を数回にわたってインド洋地域へ遠征させた際(1405~33)の重要な拠点となったことから、国際交易都市として大きく発展した。この王国は、明のうしろ楯を得てタイのアユタヤ朝への従属から脱し、かわって明と朝貢関係を結んだ。その後、明は対外活動を縮小させていく方向に転じ、鄭和の遠征もとだえたために、15世紀半ばにタイの勢力がマラッカ支配の回復をこころみた。しかし、マラッカの王はイスラームを旗印に、西方のイスラーム商業勢力との関係を強化することでそれを阻止した。そのことが、15世紀後半のマラッカ王国の有力化とイスラームの拡大の契機となった。

マラッカを拠点にして、イスラームはジャワやフィリピンへと広まった。イスラーム政権として、スマトラではアチェ王国(Aceh, 15世紀末~1903)が成立し、ジャワではヒンドゥーのマジャパヒト王国の滅亡後、イスラームのマタラム王国(Mataram, 1580年代末頃~1755)が成立した。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、112頁~114頁)

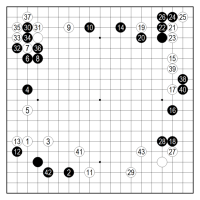

第Ⅲ部 第7章 アジア諸地域の繁栄

【明の朝貢世界】

明を中心とする朝貢貿易は、東アジアからインド洋にいたる広い範囲で活発におこなわれた。とくに15世紀初めに中山王によって統一された琉球(現在の沖縄)は、明との朝貢貿易で得た物資をもちいて東シナ海と南シナ海とを結ぶ貿易の要となった。14世紀末頃マレー半島南西部に成立したマラッカ王国も、鄭和の遠征をきっかけに急成長し、インド洋と東南アジアを中継する位置を利用して、ジャワのマジャパヒト王国にかわる東南アジア最大の貿易拠点となった。

朝鮮は、明の重要な朝貢国の一つであり、科挙の整備や朱子学の導入など、明の制度を取り入れた改革をおこなった。15世紀前半の世宗(在位1418~50)のときには、金属活字による出版や訓民正音(ハングル)の制定など、特色ある文化事業がさかんにおこなわれた。日本でも遣唐使停止以来とだえていた中国への朝貢が明初に復活し、室町幕府の3代将軍足利義満(1358

~1408, 在位1368~94)は明から「日本国王」に封ぜられ、明との勘合貿易を始めた。明軍を撃退して独立したベトナムの黎朝(1428~1527, 1532~1789)も明と朝貢関係を結び、明の制度を取り入れ、朱子学を振興して支配を固めた。

【朝貢体制の動揺】

16世紀になると、大航海時代の世界的な商業の活発化が明を中心とする朝貢体制を動揺させた。東南アジアでは胡椒など香辛料の輸出が大幅にのび、貿易の利益をめぐって、ヨーロッパ勢力や、アチェ王国、ビルマのタウングー(Toungu, トゥングー)朝(1531~1752)など新興の交易国家が争いをくりひろげた。これらの新興国家は、明の権威にたよらずみずから軍事力を強化して、勢力を拡大しようとした。(中略)

また中国の貿易商人たちは、東南アジア各地に進出して中国人町をつくった。東アジア・東南アジアにおける明の権威は弱まり、貿易の利益を求める勢力がみずから軍事力をそなえて競争する実力抗争の時代となった。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、180頁~182頁)

【東南アジア交易の発展】

東南アジア地域では、16世紀にはいってヨーロッパの諸勢力があらたに進出しはじめた。マラッカ王国は1511年に優勢な海軍力をもつポルトガルに占領され、王はその後拠点を転々と移動させた。他方、強権的な貿易管理体制をとるポルトガルに対して、ムスリム商人たちは拠点を移動させて対抗し、アチェ王国やマタラム王国などの諸港があらたな交易中心地として発展した。また大陸部では、タイのアユタヤ朝(Ayuthaya, 1351~1767)やビルマのタウングー朝などが、米や鹿皮をはじめとする特産物交易により繁栄を続けた。

ポルトガルにつづいて東南アジアに進出したのは、スペインであった。スペインは16世紀後半からフィリピンへの侵略を開始し、マニラに根拠地をおいて交易と支配をおこなった。スペイン支配下のアメリカ大陸で大量の金・銀が生産されるなか、マニラはメキシコのアカプルコとガレオン船によって太平洋をこえて結ばれた。マニラは中国をはじめとする南シナ海諸地域とアメリカ大陸とのあいだの重要な中継拠点となり、ここからアカプルコへは中国産の絹や陶磁器、インド産綿布などが、アカプルコからは大量のメキシコ銀がそれぞれ運ばれた。メキシコ銀は、日本銀とともに、ポルトガルが拠点をおくマカオなどを経由して中国に流入することになり、海上交易は盛んになった。

16世紀末以降、日本は朱印船を盛んにフィリピン・ベトナム・タイなどに来航させたこともあって、東南アジアの交易活動はさらに活発化した。またオランダやイギリスなどの国々も、香辛料などの特産物がヨーロッパにおいて大きな需要があったため、東インド会社を設立して交易活動に参加しはじめた。オランダとイギリスはたがいに競争しながら、ポルトガルやスペインをおさえ、東南アジアからインドに勢力をのばしていった。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、199頁~200頁)

東南アジアの歴史~高校世界史より

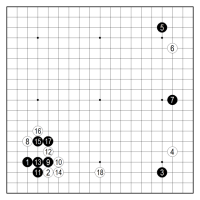

1 Formation of the Three Maritime Worlds

■The South China Sea ; The Sea of Chinese Merchants

…

The Yuan dynasty(元朝), which destroyed the Southern Song dynasty(南宋) in 1279,

tried to military control over the maritime routes as they had over the land routes, in order

to continue to control the South China Sea trade as during the Song period. The Yuan

dynasty dispatched its legions to Dai Viet(大越国 the Tran dynasty[陳朝]) and Champa

(チャンパー王国) in Vietnam, and Singhasari(シンガサリ王国) in Java. Because

the states in Southeast Asia were forced to pay tribute, they all revolted together against the Yuan.

The army of the Yuan withdrew from Vietnam and Java, and its campaign ended in failure. Those were the same results as the expeditions against Japan.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、150頁)

3 Connection of Sea and Land; Development of Southeast Asia World

■Development of Port Polities

Although the Chinese economy lagged temporarily by the violent upheavals in China

in the end of the Tang(唐) dynasty, it recovered quickly under the Song. The South Sea

trade(南海交易) increased after the end of the 10th century. This brought big changes

to Southeast Asia.

In northern Vietnam, the Annan Protectorate(安南都護府) in Hanoi was dissolved

with ruin of the Tang dynasty. The junk ships which left South Chinese ports sailed

directly to Champa ports in central Vietnam. For this reason, northern Vietnam was

isolated from international trade. At this time, northern Vietnam became independent

of Chinese rule and the archetype of current Vietnam was made.

Instead of northern Vietnam, the Champa kingdom(チャンパー[占城]王国), which

was founded by Cham(チャム) of central Vietnam, prospered as a transit port of the South

China Sea route. Champa exported ivory and agarwood, which could be harvested in

its mountains, to China.

In that same period, on the coast of the Malay peninsula and Sumatra Island along the

Strait of Malacca, there emerged innumerable port polities which had connecting routes

among the South China Sea, the Java Sea and the Indian Ocean. After the 11th century,

a federal state called San-fo-ch’i(三仏斉) was founded. It prospered from tributary trade

with the Song dynasty of China.

After the 11th century, the Kediri kingdom(クディリ王国), located in eastern Java,

prospered. The kingdom connected the Moluccas Islands that produced spices to the Strait

of Malacca. Thereafter, the Shinghasari kingdom(シンガサリ王国) prospered due to

the agricultural development of the inland region Java the relay trade of spices. They had

competed with San-fo-ch’i for hegemony, and by the middle of the 13th century their

influence expanded even to Sumatra. Although the Yuan dynasty attacked and conquered

the Singhasari kingdom at the end of the 13th century, the Javanese army repulsed the

Yuan and a new leader founded the Majapahit kingdom(マジャパヒト王国). The Majapahit

rode a wave of trade development, and overwhelmed San-fo-ch’i in the second half of

the 14th century. Then they controlled the trade of almost the whole area of what is now

Indonesia which ranges from eastern Indonesia, all the Javanese islands to the Sumatra’s

east coast.

Thus, in maritime Southeast Asia since around the 11th century, the port polities unified

the producing inland and port cities and formed vast territories beyond the conventional

rule over the coasts and the sea routes. Their states were strengthened by connecting

international commerce. At this time, the indigenous such as Wayang in Indonesia, Indian

and Islamic culture merged to ethnic cultures. Here, we can see the prototypes of

Southeast Asian island countries of today.

■Reorganization of the Inland States in Southeast Asia

Corresponding to the expansion movement of the port polities, inland states also

continued to expand their territories and came to govern vast domains.

As the Ly dynasty(李朝) of Dai Viet(大越国) built in northern Vietnam at the beginning of the 11th century, it was separated from international trade and not blessed with special produce. Therefore, it made efforts to receive the Chinese civilization, which emphasized

farming, and to consolidate its national strength. It also strove to expand the agricultural

output by cultivating the Red River Delta(紅河[ホン川]デルタ). The Tran dynasty(陳朝)

replaced the Ly in the 13th century and built the network of dykes in the Red River Delta,

thereby creating condition for a large farming population. The farmers of the delta fiercely

resisted three invasions from the Yuan army in the end of the century. The Tran dynasty,

which drove back the Yuan army, advanced south in order to participate in the South China

Sea trade, and it repeatedly invaded Champa, a port polity in the central coastal region,

thereby extending its domain to the south.

At the end of the 14th century, the Ho dynasty(胡朝), which replaced the Tran dynasty,

encouraged the use of the unique Chu Nom characters(チュノム[字喃]) of Vietnam. It also

promoted the translation of Chinese books using the Chu Nom and made efforts to develop

a new bureaucratic nation which appointed bureaucrats only who passed an employment

examination. Although Dai Viet was merged temporarily into the Ming in the early 15th

century, it soon regained its independence under the Le dynasty(黎朝). The Le introduced

Confucianism and built a centralized state which adopted the politico-legal system

(律令制度) modeled after the Chinese system. It merged the Champa kingdom and, by the

17th century, spread its domain almost to the whole area of present day Vietnam.

In Cambodia, since the 9th century, the Khmer kingdom(クメール王国, Angkor dynasty

アンコール朝) succeeded in agricultural exploitation of the plains of Cambodia and northeastern Thailand, and built the big Angkor Thom(アンコール=トム) city in Angkor. Since the beginning of the 12th century, the Khmer collected produce from Cambodia and

Thailand. It advanced into the South China Sea trade by carrying goods through the

Mekong River(メコン川). At the beginning of the 13th century, the Khmer kingdom

dominated the trade routes that connected the vast area around Angkor, including

Cambodia, Thailand, Laos, to the northern Malay peninsula.

The development of the inland trade routes under the Khmer kingdom awoke the Thai

people, who were cultivating rice fields in the basins of great rivers such as the Chao

Phraya(チャオプラヤ) and Salween(サルウィン) Rivers. In the second half of the 13th

century, the Thais became independent of the Khmer in various places, and built a new

trade network. At the end of the 13th century the Sukhothai kingdom(スコータイ王国)

of central Thailand was dominant. The Ayutthaya kingdom(アユタヤ王国), founded in

the middle reaches of the Chao Phraya River, expanded its strength in about the

mid-14th century. It collected and brought inland produce to the Thailand bay

area and carried them to China or Ryukyu, thereby prospering. The king introduced and

protected Theravada Buddhism(上座部仏教). The kingdom brought the district powers in

northern or northeastern Thailand under its control and succeeded in the integration

of the area that roughly corresponds to present day Thailand in the 15th century.

In Burma, the Burmese built the Pagan kingdom(パガン王国) in the middle Irrawaddy

River(イラワディ川) basin in the mid-11th century. This kingdom prospered from trade

which connected the Bay of Bengal(ベンガル湾) and Yunnan(雲南). It also started an

irrigation enterprise, and succeeded in agricultural development of the Burma plain.

The kingdom declined after the invasion of the Yuan army and southern incursions of

the Thai Shans(シャン人) after the end of the 13th century. The Mons(モン人),

who lived in the south of Burma, built port polities, such as Pegu(ペグー) on the Bay of

Bengal coast, and thereby controlled the bay trade.

Thus, in mainland Southeast Asia, the landlocked states built the inland routes and

continued to make their efforts to unify the coastal port polities. This is how the territories

of present nation state were gradually formed.

■Malacca and Zheng He

At the beginning of the 15th century, the emperor Yongle(永楽帝) of Ming conquered

Vietnam. Seven times he sent a large maritime fleet, led by Zheng He(鄭和), to the area

of the countries in Southeast Asia to the East African coast, urging them to pay tribute.

Through these activities, 50 or more countries dispatched tributary envoys to the Ming.

Zheng He, based at Champa, and Malacca (which was a port polity facing the Malacca

Straits), forced every state in Southeast Asia and the Indian Ocean to pay tribute to China.

After the Yongle emperor’s death, the policy of sea control which Zheng pursued did

not last long since the Ming’s foreign policy changed negatively. However, the Malacca

kingdom(マラッカ王国) suppressed the expansion of the Majapahit and Ayutthaya

kingdoms, and continued the tributary trade with China. Furthermore, its king was

converted to Islam, and promoted relations with the western Muslim world. Islam,

which obtained the propagation base at Malacca, spread to the northern coast of Java

along with the spice trade routes. The Muslim merchants carried spices, jewelry and

silver from the Indian Ocean to Malacca; the Chinese merchants brought pottery and

silk from the South China Sea; and the Javanese conveyed spices from Moluccas

Islands(モルッカ諸島, Spice Islands 香料諸島). Malacca became one of the centers

in the developing maritime trade world by connecting the “Muslim merchants’ sea

(ムスリム商人の海)”, the “Chinese merchants’ sea(中国商人の海)” and the distribution

network of Southeast Asia.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、153頁~157頁)

Chapter 13 The Age of Commerce

1 Emergence of Maritime Empire

2 World in the Age of Commerce

Chapter 13 The Age of Commerce

1 Emergence of Maritime Empire

■Portuguese Advance to the Indian Ocean

■Spanish Invasion of the Americas and Its Worldwide Voyage

これらの節に断片的に次のようにある。

In the following year (1511), Portugal occupied Malacca, a center of spice trade, by military power,

and advanced to the Moluccas(モルッカ諸島), the main producing area of spices. This was an attempt

to participate in the Asian trade…

In 1519, Magellan(マゼラン), a Portuguese, started off on a great voyage assisted by the Spanish

king to establish a westward route from Europe to Asia. He passed around the southern

tip of mainland South America (the present Strait of Magellan) into the Pacific Ocean and

three month later, he reached the Philippine Islands in 1521. He declared this land as a

territory of Spain. He died in the battle with natives, but his crew returned to Spain in

1522 via the Indian Ocean and the Cape of Good Hope. Thus the first round-the-world

trip was accomplished and it was proved that the earth was round. In the late 16th century,

Spain established Manila city(マニラ市) in the Luzon Island(ルソン島) of the Philippines.

Later, they made it a intermediary port of the Acapulco trade(アカプルコ貿易), which connected

the ports of Acapulco of Spanish Mexico and China.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、180頁~181頁)

2 World in the Age of Commerce

■Prosperity of Southeast Asia

Asia, Europe and America were widely connected as Portugal and Spain advanced to

the Asian seas. Because of this, trade activities crossing seas in and around Southeast Asia

became even more active.

Malacca was occupied by Portugal in 1511. But the Malay sultanate of Malacca

transferred their trade centers to the islands alongside the Strait of Malacca, and gathered

Muslim merchants there, thus Portuguese Malacca was isolated. Also, Muslim merchants

avoided the Strait of Malacca (which was controlled by Portugal), and developed a new

route which ran from the Indian Ocean to the Java Sea(ジャワ海) by way of the west coast

of Sumatra through the Sunda Strait(スンダ海峡) between Sumatra and Java. This led to

the prosperity of the kingdom of Atjeh(アチェー王国), which was located in the north end of

Sumatra Island facing the Indian Ocean. This also led to the primacy of the kingdom of

Banten(バンテン王国), which was located at the exit of the Sunda Strait and controlled

West Java, a great pepper production area. Both kingdoms were ruled by Muslims, and

Atjeh directly traded with the Ottoman Empire and became a center of Islam in Southeast

Asia. At the same time, another Islamic state, the kingdom of Mataram(マタラム王国),

was established in the middle of Java, and enjoyed prosperity by connecting the rice producing areas of Java and the trade route in the Java Sea.

Since the late 16th century, Spain had crossed the Pacific Ocean and advanced to Manila

in the Philippines. After that, they gradually expanded power and established the Spainish

Philippines. The Muslim powers in Mindanao(ミンダナオ) and the Sulu(スールー)

Archipelago, which were hubs for trade with China in the South China Sea at that time,

opposed the territory expansion and trade monopoly by Spain and also opposed the

propagation by Christians. This was the start of the long conflict lasting until today.

On the other hand, the inland areas came to actively supply rice and tropical products to

the prosperous ports, and this resulted in political restricting.

Burma was fragmented after the fall of the kingdom of Pagan(パガン王国) in the 13th

century. In the first half of 16th century, the kingdom of Toungu(トゥングー王国)

successfully unified the whole country. This kingdom conducted the trade between

the inland sea of Southeast Asia and the Bay of Bengal. At the end of the 16th century

it attacked the kingdom of Ayutthaya and eventually split up. The kingdom of Ayutthaya

(アユタヤ王国), which became independent again at the end of the 16th century, enjoyed

prosperity as a commercial state by supplying rice to the port cities in Southeast Asia,

and also by trading with Japan, China and Portugal, then in the 17th century, with the

Netherlands, England and France. Through large rivers, both kingdoms of Toungu and

Ayutthaya promoted the export of rice and other domestic products to the port city-states

and other foreign countries.

Dai Viet of the Le dynasty(黎朝大越国) in Vietnam had been disintegrated since the

middle of the 16th century. The Trinh lords(鄭氏), “powerful figures of the Le dynasty”

entered Hanoi at the end of the 16th century and re-established the Dai Viet(大越国).

But the Nguyen lords were against the Trinh lords and moved to Hue(フエ) in the middle

part of Vietnam and established the kingdom of Quang Nam(広南[クアンナム]王国).

Both lords actively traded with Portuguese, Dutch and the Japanese ships(Shuinsen

[朱印船貿易], shogunate-licensed trading ships).

■International Trade in the South and East China Sea

The trade zones in the South and East China Seas were largely developed by the new

entry of Portugal and Spain and the large influx of silver produced in Japan.

In Japan, the production of silver rapidly increased by the development of new mines and

the introduction of cupellation, and demand for silk textile became greater since the middle

of the 16th century. The Portuguese, Spanish and Chinese merchants sold raw silk and silk

textiles produced in China at Manila or Nagasaki, then brought Mexican and Japanese

silver to China. Japanese merchants also actively joined international trade. In 1601,

Ieyasu Tokugawa promoted international trade by issuing shogunate’s license to ships

for overseas trade (shogunate-licensed trade). In the first half of the 17th century, Japanese

towns were established at port cities like Hoi An(ホイアン) in Vietnam, Manila in the

Philippines, Phnom Penh(プノンペン) in Cambodia, and Ayutthaya(アユタヤ) in Thailand.

Thailand and Cambodia exported deerskin, Vietnam exported raw silk and other local

specialties to Japan. They also imported silver and copper from Japan.

■The Dutch East India Company

The Netherlands, England and France conducted piracy against Spain and Portugal,

which kept the trading activities under the control of the royal family. In the beginning

of the 17th century, they established the East India Companies(東インド会社) respectively

and earnestly advanced to Asia backed by their army power. The Dutch East India

Company was authorized by the government to monopolize the colony management

and trade of the regions east of the Cape of Good Hope. It was the privileged company

having its own army, forts and monetary system. And at the same time, it was a very

functional organization which could be controlled and freely invested in by merchants.

Holland became independent from Spain in the end of the 16th century and its Dutch

East India Company immediately advanced to the Southeast Asian seas. In 1619, it

established a fort in Batavia(バタヴィア) in Java and made it as a base of Southeast Asian

trade. By taking advantage of the Amboyna Massacre(アンボイナ事件) in 1623, it expelled

English power from this region and took Malacca and Sri Lanka from Portugal. In addition,

the Netherlands established Cape Colony(ケープ植民地) in the southern end of Africa and

opened a new direct route from the Cape of Good Hope to Batavia by way of the Indian

Ocean and the Sunda Strait. It further occupied Taiwan, and then kept it as a base of

East China Sea trade. Particularly, it was the only European power to be permitted to

trade with Japan during that country’s policy of national isolation. So it made a large

fortune by exchanging silk textile and raw silk of China with silver and copper from Japan.

Thus, the Dutch East India Company became the most powerful trade power in the latter

half of the Age of Commerce.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、184頁~186頁)

(2023年10月15日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、高校世界史において、東南アジア(前近代)について、どのように記述されているかについて、考えてみたい。

参考とした世界史の教科書は、次のものである。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

また、前者の高校世界史教科書に準じた英文についても、見ておきたい。

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】

本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

東南アジアの記述~『世界史B』(東京書籍)より

【東南アジア内陸国家の再編】

港市国家の拡大の動きに対応して、内陸の国家群も拡大をつづけ、広大な領域を支配するようになった。

11世紀はじめにベトナム北部に建てられた大越国の李朝(1009~1225)は、国際交易から切り離され、また国際性のある特産物にもめぐまれなかった。このため、農業を重視する中国文明の受容につとめて国家建設をすすめる一方、紅河(ホン川)デルタの開墾による農業生産の拡大に努めた。13世紀、李朝にかわった陳朝(1225~1400)は、紅河デルタに堤防網を建設し、大きな農業人口を確保した。同世紀末の3次にわたる元軍の侵略に対して、デルタの農民たちははげしく抵抗した。元軍を退けた陳朝は、南シナ海交易に参加するために南下し、中部沿岸の港市国家チャンパーへの侵略をくりかえして、領域を南に広げていった。

14世紀末、陳朝にかわった胡朝(1400~1407)は、陳朝のころにつくられたベトナム独自の文字チュノム(字喃)の使用を奨励して、漢籍の翻訳をすすめ、また科挙官僚を登用して独自な官僚制国家の整備に努めた。15世紀はじめ、大越は一時明に併合されるが、まもなく黎朝(1428~1527、1532~1789)のもとに独立を回復した。黎朝は、儒教を積極的に導入し、中国にならった官僚制的な中央集権国家を建設した。また、チャンパー王国を併合して、17世紀までに、ほぼ現在のベトナムの領域にまで広がった。

カンボジアでは9世紀以来、クメール王国(Khmer, アンコール朝 Angkor, 802ごろ~1431ごろ)がカンボジアや東北タイの平原の農業開拓に成功して、アンコールの地に大都市アンコール=トムを建設していた。12世紀に入ると、カンボジアやタイの物産を集荷して、メコン川を通じて南シナ海交易に進出した。クメール王国は13世紀はじめには、アンコールを中心にカンボジアからタイ、ラオス、マレー半島北部にいたる広大な地域を結ぶ交易路を支配下に置いた。

クメール王国による大陸内部の交易ルートの形成は、チャオプラヤ、サルウィンなど大河川の流域で稲作農業を営んでいたタイ人をめざめさせた。13世紀後半、タイ人は各地でクメールから独立し、新しい交易網をつくりあげていった。13世紀末には中部タイのスコータイ王国(Sukhothai, 1257~1438)が、14世紀中ごろにはチャオプラヤ川中流域におこったアユタヤ王国(Ayuthaya, 1351ごろ~1767)が有力になった。とくにアユタヤ王国は、内陸の物産をタイランド湾沿岸に集め、これを中国や琉球に供給して発展した。また、上座部仏教を導入し、これを保護した。15世紀には北タイや東北タイで敵対する勢力をやぶり、ほぼ現在のタイにあたる地域の統合に成功した。

ビルマでは、11世紀中ごろにビルマ人がイラワディ川中流域にパガン王国(Pagan, 1044~1287)を建てた。この王国は、雲南とベンガル湾を結ぶ交易で繁栄し、灌漑事業をおこしてビルマ平原の農業開拓に成功した。また、大乗仏教や密教と混在していた上座部仏教をとくに積極的に保護し、パガンを中心に多数の寺院を建立した。パガン王国は13世紀末以後、元軍の侵略とタイ系のシャン人の南下によって衰退したが、南部のモン人はベンガル湾沿岸にペグー(Pegu)などの港市国家を建設し、ベンガル湾交易を担った。

このように、大陸部東南アジアでは、内陸国家を内陸ルートを整備し、沿岸の港市国家を統合する努力がすすめられた。しだいに現在の国家領域を形づくられていった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、193頁~196頁)

第3編 一体化する世界

第12章 大交易時代

1 アジア交易世界の再編と活況

2 海洋帝国の出現

3 大交易時代の世界

第3編 一体化する世界 第12章 大交易時代

15世紀はじめの鄭和の遠征時期ごろから、東シナ海、南シナ海、インド洋に、琉球、マラッカ、南インド沿岸、紅海沿岸を結節点とするネットワークが確立した。15世紀末以降、ポルトガルがこのネットワークに参加した。同じころ、新たに交易ルートとして大西洋と太平洋が加わり、全地球的な交易網が生まれた。中南米と日本で採掘された銀は、この世界的な交易網に流入し、貿易量を飛躍的に拡大させた。この時代に、異なる地域の需要に応じてつぎつぎと国際商品が生まれ、大量に生産され、地域の分業化がすすんだ。これまで孤立的な経済、文化圏を維持していた諸世界は大きな変貌のときを迎えた。

南シナ海、インド洋の交易が大きく発展した15世紀から17世紀にかけては、これまでヴァスコ=ダ=ガマなどヨーロッパ人の活動に重点を置いて、「地理上の発見」あるいは「大航海時代」とよばれていた。しかし、この時代の国際交易の発展は、ヨーロッパ人渡来以前に準備されていたアジアの航海者のネットワークを基礎としている。この時代のアジア域内の流通を担ったのは、ダウ船やジャンク船、また朱印船に乗ったアジアの航海者たちであった。この時代を、世界中の交易規模が大拡大した時代として、「大交易時代」とよぶ。

この時代、ヨーロッパでは大西洋に面した西ヨーロッパの優位が決定した。海をもたないために辺境に追いやられた東ヨーロッパでは、封建制度の再編が行われ、西ヨーロッパに従属する構造ができた。そのいっぽうで、アメリカ大陸の独自な古アメリカ文明は破壊され、現地の人々は暴力的にヨーロッパの経済構造に組みこまれた。なお、西ヨーロッパ諸国のなかで商業覇権を確立したのが、アジア域内交易でも最有力勢力であったオランダであったことは、大交易時代の国際交易におけるアジアの重要性を物語る。

人々が利益を求めて動きまわり、世界の経済的価値観が標準化し、国家から特権を与えられた東インド会社など巨大な企業体が生まれた。近代への大きなあゆみがはじまる。

しかし、17世紀後半、アジアを代表する国際商品の一つであった胡椒価格の下落をはじめとするいくつかの要因が重なり、アジアを主要な舞台とした大交易の時代は終わった。国際交易ではインド綿布や中国茶を主要商品とするアジア・ヨーロッパ間交易や大西洋三角貿易が18世紀に発展したが、そのいっぽうで、交易とともにその領域内での生産を重視する国家群が登場してきた。やがて世界は植民地支配と産業革命の時代を迎えることになる。

14世紀 前期倭寇

明、海禁

15世紀 鄭和の遠征

大交易時代の開始

マラッカ王国発展

1492 コロンブス、大西洋航路発見

1488 ヴァスコ=ダ=ガマ、インド航路発見

1511 ポルトガル、マラッカ占領

1522 スペインのマゼラン艦隊、世界周航

16世紀前半 スペイン、中南米を植民地化

ビルマのトゥングー王国発展

1557 ポルトガル、マカオに居住権、東シナ海進出

16世紀末 タイのアユタヤ王国発展

1600 イギリス東インド会社設立

1602 オランダ東インド会社設立

17世紀 オランダ東インド会社、インドネシア交易を独占

1661 清、遷界令

17世紀末 大交易時代の終息

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、200頁~201頁)

第12章1 アジア交易世界の再編と活況

【マラッカの繁栄】

15世紀はじめ、明の永楽帝は、南シナ海方面の朝貢貿易を拡大するべく、鄭和の率いる大艦隊を前後7回にわたって派遣した。鄭和はチャンパーとマラッカ海峡に面した港市国家であるマラッカ王国(Malacca, 14世紀末~1511)を根拠地にして、東南アジアや、アフリカ東海岸を含むインド洋沿岸の諸国に明への朝貢を促した。この結果、明へ朝貢使節を派遣した国は50以上にのぼった。

こうした海の統制政策は、永楽帝の死後、明の対外政策が消極的になったために長つづきしなかった。鄭和の大遠征終了とともにインド洋の諸港と中国を直結するルートはとだえたが、かわって鄭和の遠征拠点であったマラッカ王国が対明貿易で繁栄に向かった。マラッカ王国は明への朝貢貿易をつづける一方で、国王がイスラーム教に改宗して、西方のムスリム世界との関係を深めた。マラッカにはインド洋からムスリム商人が香辛料・綿布・宝石・銀を、また中国商人が南シナ海から陶磁器や絹をもたらし、ジャワの商人がモルッカ諸島(香料諸島)から香辛料をもたらした。マラッカは、「ムスリム商人の海」と「中国商人の海」と東南アジアの流通網を結びつけ、発展する海の交易世界の中心になった。

<鄭和とキリン>

鄭和は雲南のイスラーム教徒の家に生まれ、宦官として明の朝廷に仕えた。

彼は珍奇な南海の物産を中国にもち帰ったが、なかでもアフリカのジラフは大きな話題となり、伝説の霊獣「麒麟(きりん)」の名前をつけられた。ジラフをキリンとよぶのはこれにはじまる。なお、キリンは鄭和がもち帰る少し前、インドのベンガル地方の支配者が贈った献上品としてはじめて中国に渡来した。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、202頁~203頁)

第12章 2 海洋帝国の出現

【スペインのアメリカ大陸進出と世界周航】

(前略)

また、ポルトガル人マゼラン(Magellan, 1480ごろ~1521 マガリャンイス)は、スペイン王の援助を受けて1519年、西まわりのアジア航路を発見するために大航海に出発した。マゼランは南アメリカ大陸南端(現在のマゼラン海峡)を通過し、太平洋に出てさらに3か月の航海のすえ、1521年にフィリピン諸島に到達し、ここをスペイン領と宣言した。彼は現地人との戦いで戦死したが、部下はインド洋から喜望峰をまわって、1522年にスペインに帰還した。ここに最初の世界周航が達成され、大地が球体であることが確認された。16世紀後半には、スペインはフィリピンのルソン島にマニラ市を建設し、のちにスペイン領メキシコのアカプルコ港と中国の諸港を結ぶアカプルコ貿易の中継地とした。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、206頁)

第12章 3 大交易時代の世界

【東南アジアの活況】

ポルトガルとスペインがアジアの諸海域に参入し、アジアとヨーロッパ、アメリカ大陸が大きく結ばれるようになった結果、東南アジアでは諸海域間の交易活動がいっそう活性化することになった。

マラッカは、1511年にポルトガルに占領された。しかし、マラッカ王家は同じマラッカ海峡沿いの島に交易拠点を移して、ムスリム商人を集めたために、ポルトガルのマラッカは孤立した。また、ムスリム商人たちもポルトガルの支配するマラッカ海峡をさけて、スマトラとジャワの間のスンダ海峡をぬけてインド洋からジャワ海に入るルートを開拓した。この結果、インド洋に面するスマトラ島北端のアチェー王国(Aceh, 15世紀末~1904)や、スンダ海峡の出口に位置し胡椒生産のさかんな西ジャワをおさえたバンテン王国(Banten, 16世紀~1813)が栄えた。両者ともイスラーム国家で、アチェーはオスマン帝国と直接交易を行い、東南アジアのイスラーム教の中心ともなった。同じころ、中部ジャワでもイスラーム教のマタラム王国(Mataram, 16世紀半ば~1755)がおこり、ジャワの米生産地とジャワ海の交易路を結んで栄えた。

16世紀後半、太平洋をこえてフィリピンのマニラに進出していたスペインは、以後、徐々に勢力をのばし、スペイン領フィリピンをつくった。当時、南シナ海の対中交易の拠点となっていたミンダナオ、スールーのイスラーム勢力は、このスペインによる領域拡大と貿易独占、さらにカトリックの布教に反発して、現在もなおつづく長期の紛争がはじまった。

いっぽう、内陸部は、繁栄する諸港市に米や熱帯産品をさかんに供給するようになり、これとともに政治的な再編がおこった。13世紀末のパガン王国の崩壊以来、分裂していたビルマでは、16世紀前半にトゥングー王国(Toungu, 1531~1752)が全国統一に成功した。この王国は、東南アジア内陸部とベンガル湾を結ぶ交易を行うとともに、16世紀後半にはタイのアユタヤ王国を攻略したが、まもなく分裂した。16世紀末に再独立したアユタヤ王国は、東南アジアの諸港市に米を供給する一方、日本や中国、ポルトガル、そして17世紀には、オランダ、イギリス、フランスとも通商を行い、商業国家として繁栄した。トゥングー王国もアユタヤ王国も、米を港市国家に供給するなど、大河を通じて領域内の産物の海外輸出をすすめた。

ベトナムの黎朝大越国では、16世紀中ごろから国内が分裂していたが、16世紀末に黎朝の実力者鄭氏がハノイに入って大越国を再建した。しかし、鄭氏に対立する阮氏が中部のフエに移って広南国(クアンナム, 1558~1777)を建設し、両勢力はともにポルトガル船やオランダ船、日本の朱印船とさかんに通商した。

<アチェー>

アチェーは東西交易路の要衝にあたるスマトラ島北端に位置する。アチェー王国は、ポルトガルのマラッカ占領後、ムスリム商人を受けいれ、香辛料交易で繁栄し、17世紀前半に最盛期を迎えた。その後、植民地支配をめざすオランダに抵抗したがやぶれた(アチェー戦争、1873~1912)。インドネシア独立後は、大幅な自治を認められた特別州となっている。

【南シナ海・東シナ海の国際交易】

南シナ海と東シナ海の交易圏は、ポルトガル・スペインの参入と日本産の銀の大量供給により大きく発展した。

日本では、16世紀半ばから新銀山の開発と灰吹き法の導入により銀生産が急増し、また絹織物などの需要が高まった。中国、日本などの私貿易商人たちが海禁に対抗して武装し、中国の沿岸諸都市を襲った。これを後期倭寇という。16世紀後半、海禁が緩和され、商人による私貿易が部分的にではあるが認められるようになると、倭寇は収束に向かった。ポルトガル・スペインや中国の商人は、中国産の生糸や絹織物をマニラや長崎などで売りさばき、メキシコ銀や日本銀を中国に運んだ。日本の商人もさかんに海外交易にのりだし、1601年、徳川家康(1542~1616)は、海外への渡航船に朱印状を与え、海外交易を促進した(朱印船貿易)。17世紀前半には、ベトナムのホイアン、フィリピンのマニラ、カンボジアのプノンペン、タイのアユタヤなどの港市に日本町が生まれた。タイやカンボジアは鹿皮などを、ベトナムは生糸などの特産品を日本に輸出し、日本からは銀や銅を輸入した。

【オランダ東インド会社】

交易を王室の独占下に置いたスペインとポルトガルに対して、オランダ、イギリス、フランスは、海賊行為を行って対抗し、17世紀はじめごろ、それぞれ東インド会社を設立し、海軍力を背景にアジア進出を本格化した。オランダ東インド会社は、喜望峰以東の植民地経営と交易の独占を政府に特許され、固有の軍隊や要塞、貨幣制度をもつ特権会社だったが、商人たちによって自由に投資され、また管理される機能的な組織であった。

16世紀末にスペインから独立したオランダでは、オランダ東インド会社がただちに東南アジア海域に進出した。1619年にジャワのバタヴィアに要塞を築いて東南アジア交易の根拠地とすると、1623年のアンボイナ事件を機に、この地域からイギリスの勢力を駆逐し、マラッカ、スリランカをポルトガルから奪った。また、アフリカ南端にケープ植民地を開いたオランダは、喜望峰からインド洋を直航し、スンダ海峡を通過してバタヴィアにいたる新航路を開拓した。

<朱印船>

江戸幕府から渡航許可書(朱印状)を得てベトナム、タイ、フィリピンなどと交易を行った日本の商船である。わかっているだけでも、17世紀はじめの30年間に356隻が渡航している。

<アンボイナ事件>

クローブやナツメグの特産地であるモルッカ諸島のアンボイナで、オランダ東インド会社が競合するイギリス人らを虐殺した事件。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、209頁~211頁)

東南アジアの記述~『詳説世界史』(山川出版社)より

第Ⅱ部 第4章 イスラーム世界の形成と発展

3 インド・東南アジア・アフリカのイスラーム化

【東南アジアの交易とイスラーム化】

8世紀頃になると、ムスリム商人は東南アジアから中国沿岸にまで進出しはじめた。しかし、黄巣の乱で広州が破壊されたために、インド洋からの船はマレー半島まで撤退することになった。他方、唐の衰退によって朝貢貿易が不振になったことから、中国人商人も西方との交易にジャンク船で直接参加するようになった。その結果、東南アジアにはさまざまな地域からの商人が進出するようになった。

10世紀後半になると、チャンパーや三仏斉などが宋に対して朝貢し、また、ムスリム商人が広州や泉州などの居留地をつくり一方で、中国人商人も東南アジア各地に居留地をつくるなど、東南アジアと中国とのあいだで活発な交易がみられた。つづく13世紀後半、南宋を征服した元(モンゴル)は、アジアの海域へ進出した。その進出は軍事をともなうものであり、その結果、ベトナムの陳朝はこれを退けたが、ビルマのパガン朝は滅亡した。他方、ジャワでは朝貢を求めて侵攻してきた元軍の干渉を排し、マジャパヒト王国(Majapahit, 1293~1520頃)が成立した。元朝は海上交易に積極的であり、軍事遠征の終了後も、中国人商人やムスリム商人とともにこの地域での交易活動をすすめた。

東南アジアには、西方からの動きも加わった。とりわけ重要であったのは、イスラーム化の動きであった。13世紀に諸島部を中心にムスリム商人や神秘主義教団が活動し、13世紀末にはスマトラ島に東南アジアで最初のイスラーム国家が成立した。しかし、イスラーム化が大きくすすむ重要な契機となったのは、15世紀にマラッカの王がイスラームに改宗したことであった。

マラッカ王国(Malacca, 14世紀末~1511)は、明が15世紀にはいって鄭和を数回にわたってインド洋地域へ遠征させた際(1405~33)の重要な拠点となったことから、国際交易都市として大きく発展した。この王国は、明のうしろ楯を得てタイのアユタヤ朝への従属から脱し、かわって明と朝貢関係を結んだ。その後、明は対外活動を縮小させていく方向に転じ、鄭和の遠征もとだえたために、15世紀半ばにタイの勢力がマラッカ支配の回復をこころみた。しかし、マラッカの王はイスラームを旗印に、西方のイスラーム商業勢力との関係を強化することでそれを阻止した。そのことが、15世紀後半のマラッカ王国の有力化とイスラームの拡大の契機となった。

マラッカを拠点にして、イスラームはジャワやフィリピンへと広まった。イスラーム政権として、スマトラではアチェ王国(Aceh, 15世紀末~1903)が成立し、ジャワではヒンドゥーのマジャパヒト王国の滅亡後、イスラームのマタラム王国(Mataram, 1580年代末頃~1755)が成立した。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、112頁~114頁)

第Ⅲ部 第7章 アジア諸地域の繁栄

1 東アジア世界の動向

【明の朝貢世界】

明を中心とする朝貢貿易は、東アジアからインド洋にいたる広い範囲で活発におこなわれた。とくに15世紀初めに中山王によって統一された琉球(現在の沖縄)は、明との朝貢貿易で得た物資をもちいて東シナ海と南シナ海とを結ぶ貿易の要となった。14世紀末頃マレー半島南西部に成立したマラッカ王国も、鄭和の遠征をきっかけに急成長し、インド洋と東南アジアを中継する位置を利用して、ジャワのマジャパヒト王国にかわる東南アジア最大の貿易拠点となった。

朝鮮は、明の重要な朝貢国の一つであり、科挙の整備や朱子学の導入など、明の制度を取り入れた改革をおこなった。15世紀前半の世宗(在位1418~50)のときには、金属活字による出版や訓民正音(ハングル)の制定など、特色ある文化事業がさかんにおこなわれた。日本でも遣唐使停止以来とだえていた中国への朝貢が明初に復活し、室町幕府の3代将軍足利義満(1358

~1408, 在位1368~94)は明から「日本国王」に封ぜられ、明との勘合貿易を始めた。明軍を撃退して独立したベトナムの黎朝(1428~1527, 1532~1789)も明と朝貢関係を結び、明の制度を取り入れ、朱子学を振興して支配を固めた。

【朝貢体制の動揺】

16世紀になると、大航海時代の世界的な商業の活発化が明を中心とする朝貢体制を動揺させた。東南アジアでは胡椒など香辛料の輸出が大幅にのび、貿易の利益をめぐって、ヨーロッパ勢力や、アチェ王国、ビルマのタウングー(Toungu, トゥングー)朝(1531~1752)など新興の交易国家が争いをくりひろげた。これらの新興国家は、明の権威にたよらずみずから軍事力を強化して、勢力を拡大しようとした。(中略)

また中国の貿易商人たちは、東南アジア各地に進出して中国人町をつくった。東アジア・東南アジアにおける明の権威は弱まり、貿易の利益を求める勢力がみずから軍事力をそなえて競争する実力抗争の時代となった。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、180頁~182頁)

4 ムガル帝国の興隆と東南アジア交易の発展

【東南アジア交易の発展】

東南アジア地域では、16世紀にはいってヨーロッパの諸勢力があらたに進出しはじめた。マラッカ王国は1511年に優勢な海軍力をもつポルトガルに占領され、王はその後拠点を転々と移動させた。他方、強権的な貿易管理体制をとるポルトガルに対して、ムスリム商人たちは拠点を移動させて対抗し、アチェ王国やマタラム王国などの諸港があらたな交易中心地として発展した。また大陸部では、タイのアユタヤ朝(Ayuthaya, 1351~1767)やビルマのタウングー朝などが、米や鹿皮をはじめとする特産物交易により繁栄を続けた。

ポルトガルにつづいて東南アジアに進出したのは、スペインであった。スペインは16世紀後半からフィリピンへの侵略を開始し、マニラに根拠地をおいて交易と支配をおこなった。スペイン支配下のアメリカ大陸で大量の金・銀が生産されるなか、マニラはメキシコのアカプルコとガレオン船によって太平洋をこえて結ばれた。マニラは中国をはじめとする南シナ海諸地域とアメリカ大陸とのあいだの重要な中継拠点となり、ここからアカプルコへは中国産の絹や陶磁器、インド産綿布などが、アカプルコからは大量のメキシコ銀がそれぞれ運ばれた。メキシコ銀は、日本銀とともに、ポルトガルが拠点をおくマカオなどを経由して中国に流入することになり、海上交易は盛んになった。

16世紀末以降、日本は朱印船を盛んにフィリピン・ベトナム・タイなどに来航させたこともあって、東南アジアの交易活動はさらに活発化した。またオランダやイギリスなどの国々も、香辛料などの特産物がヨーロッパにおいて大きな需要があったため、東インド会社を設立して交易活動に参加しはじめた。オランダとイギリスはたがいに競争しながら、ポルトガルやスペインをおさえ、東南アジアからインドに勢力をのばしていった。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、199頁~200頁)

英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より

東南アジアの歴史~高校世界史より

1 Formation of the Three Maritime Worlds

■The South China Sea ; The Sea of Chinese Merchants

…

The Yuan dynasty(元朝), which destroyed the Southern Song dynasty(南宋) in 1279,

tried to military control over the maritime routes as they had over the land routes, in order

to continue to control the South China Sea trade as during the Song period. The Yuan

dynasty dispatched its legions to Dai Viet(大越国 the Tran dynasty[陳朝]) and Champa

(チャンパー王国) in Vietnam, and Singhasari(シンガサリ王国) in Java. Because

the states in Southeast Asia were forced to pay tribute, they all revolted together against the Yuan.

The army of the Yuan withdrew from Vietnam and Java, and its campaign ended in failure. Those were the same results as the expeditions against Japan.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、150頁)

3 Connection of Sea and Land; Development of Southeast Asia World

■Development of Port Polities

Although the Chinese economy lagged temporarily by the violent upheavals in China

in the end of the Tang(唐) dynasty, it recovered quickly under the Song. The South Sea

trade(南海交易) increased after the end of the 10th century. This brought big changes

to Southeast Asia.

In northern Vietnam, the Annan Protectorate(安南都護府) in Hanoi was dissolved

with ruin of the Tang dynasty. The junk ships which left South Chinese ports sailed

directly to Champa ports in central Vietnam. For this reason, northern Vietnam was

isolated from international trade. At this time, northern Vietnam became independent

of Chinese rule and the archetype of current Vietnam was made.

Instead of northern Vietnam, the Champa kingdom(チャンパー[占城]王国), which

was founded by Cham(チャム) of central Vietnam, prospered as a transit port of the South

China Sea route. Champa exported ivory and agarwood, which could be harvested in

its mountains, to China.

In that same period, on the coast of the Malay peninsula and Sumatra Island along the

Strait of Malacca, there emerged innumerable port polities which had connecting routes

among the South China Sea, the Java Sea and the Indian Ocean. After the 11th century,

a federal state called San-fo-ch’i(三仏斉) was founded. It prospered from tributary trade

with the Song dynasty of China.

After the 11th century, the Kediri kingdom(クディリ王国), located in eastern Java,

prospered. The kingdom connected the Moluccas Islands that produced spices to the Strait

of Malacca. Thereafter, the Shinghasari kingdom(シンガサリ王国) prospered due to

the agricultural development of the inland region Java the relay trade of spices. They had

competed with San-fo-ch’i for hegemony, and by the middle of the 13th century their

influence expanded even to Sumatra. Although the Yuan dynasty attacked and conquered

the Singhasari kingdom at the end of the 13th century, the Javanese army repulsed the

Yuan and a new leader founded the Majapahit kingdom(マジャパヒト王国). The Majapahit

rode a wave of trade development, and overwhelmed San-fo-ch’i in the second half of

the 14th century. Then they controlled the trade of almost the whole area of what is now

Indonesia which ranges from eastern Indonesia, all the Javanese islands to the Sumatra’s

east coast.

Thus, in maritime Southeast Asia since around the 11th century, the port polities unified

the producing inland and port cities and formed vast territories beyond the conventional

rule over the coasts and the sea routes. Their states were strengthened by connecting

international commerce. At this time, the indigenous such as Wayang in Indonesia, Indian

and Islamic culture merged to ethnic cultures. Here, we can see the prototypes of

Southeast Asian island countries of today.

■Reorganization of the Inland States in Southeast Asia

Corresponding to the expansion movement of the port polities, inland states also

continued to expand their territories and came to govern vast domains.

As the Ly dynasty(李朝) of Dai Viet(大越国) built in northern Vietnam at the beginning of the 11th century, it was separated from international trade and not blessed with special produce. Therefore, it made efforts to receive the Chinese civilization, which emphasized

farming, and to consolidate its national strength. It also strove to expand the agricultural

output by cultivating the Red River Delta(紅河[ホン川]デルタ). The Tran dynasty(陳朝)

replaced the Ly in the 13th century and built the network of dykes in the Red River Delta,

thereby creating condition for a large farming population. The farmers of the delta fiercely

resisted three invasions from the Yuan army in the end of the century. The Tran dynasty,

which drove back the Yuan army, advanced south in order to participate in the South China

Sea trade, and it repeatedly invaded Champa, a port polity in the central coastal region,

thereby extending its domain to the south.

At the end of the 14th century, the Ho dynasty(胡朝), which replaced the Tran dynasty,

encouraged the use of the unique Chu Nom characters(チュノム[字喃]) of Vietnam. It also

promoted the translation of Chinese books using the Chu Nom and made efforts to develop

a new bureaucratic nation which appointed bureaucrats only who passed an employment

examination. Although Dai Viet was merged temporarily into the Ming in the early 15th

century, it soon regained its independence under the Le dynasty(黎朝). The Le introduced

Confucianism and built a centralized state which adopted the politico-legal system

(律令制度) modeled after the Chinese system. It merged the Champa kingdom and, by the

17th century, spread its domain almost to the whole area of present day Vietnam.

In Cambodia, since the 9th century, the Khmer kingdom(クメール王国, Angkor dynasty

アンコール朝) succeeded in agricultural exploitation of the plains of Cambodia and northeastern Thailand, and built the big Angkor Thom(アンコール=トム) city in Angkor. Since the beginning of the 12th century, the Khmer collected produce from Cambodia and

Thailand. It advanced into the South China Sea trade by carrying goods through the

Mekong River(メコン川). At the beginning of the 13th century, the Khmer kingdom

dominated the trade routes that connected the vast area around Angkor, including

Cambodia, Thailand, Laos, to the northern Malay peninsula.

The development of the inland trade routes under the Khmer kingdom awoke the Thai

people, who were cultivating rice fields in the basins of great rivers such as the Chao

Phraya(チャオプラヤ) and Salween(サルウィン) Rivers. In the second half of the 13th

century, the Thais became independent of the Khmer in various places, and built a new

trade network. At the end of the 13th century the Sukhothai kingdom(スコータイ王国)

of central Thailand was dominant. The Ayutthaya kingdom(アユタヤ王国), founded in

the middle reaches of the Chao Phraya River, expanded its strength in about the

mid-14th century. It collected and brought inland produce to the Thailand bay

area and carried them to China or Ryukyu, thereby prospering. The king introduced and

protected Theravada Buddhism(上座部仏教). The kingdom brought the district powers in

northern or northeastern Thailand under its control and succeeded in the integration

of the area that roughly corresponds to present day Thailand in the 15th century.

In Burma, the Burmese built the Pagan kingdom(パガン王国) in the middle Irrawaddy

River(イラワディ川) basin in the mid-11th century. This kingdom prospered from trade

which connected the Bay of Bengal(ベンガル湾) and Yunnan(雲南). It also started an

irrigation enterprise, and succeeded in agricultural development of the Burma plain.

The kingdom declined after the invasion of the Yuan army and southern incursions of

the Thai Shans(シャン人) after the end of the 13th century. The Mons(モン人),

who lived in the south of Burma, built port polities, such as Pegu(ペグー) on the Bay of

Bengal coast, and thereby controlled the bay trade.

Thus, in mainland Southeast Asia, the landlocked states built the inland routes and

continued to make their efforts to unify the coastal port polities. This is how the territories

of present nation state were gradually formed.

■Malacca and Zheng He

At the beginning of the 15th century, the emperor Yongle(永楽帝) of Ming conquered

Vietnam. Seven times he sent a large maritime fleet, led by Zheng He(鄭和), to the area

of the countries in Southeast Asia to the East African coast, urging them to pay tribute.

Through these activities, 50 or more countries dispatched tributary envoys to the Ming.

Zheng He, based at Champa, and Malacca (which was a port polity facing the Malacca

Straits), forced every state in Southeast Asia and the Indian Ocean to pay tribute to China.

After the Yongle emperor’s death, the policy of sea control which Zheng pursued did

not last long since the Ming’s foreign policy changed negatively. However, the Malacca

kingdom(マラッカ王国) suppressed the expansion of the Majapahit and Ayutthaya

kingdoms, and continued the tributary trade with China. Furthermore, its king was

converted to Islam, and promoted relations with the western Muslim world. Islam,

which obtained the propagation base at Malacca, spread to the northern coast of Java

along with the spice trade routes. The Muslim merchants carried spices, jewelry and

silver from the Indian Ocean to Malacca; the Chinese merchants brought pottery and

silk from the South China Sea; and the Javanese conveyed spices from Moluccas

Islands(モルッカ諸島, Spice Islands 香料諸島). Malacca became one of the centers

in the developing maritime trade world by connecting the “Muslim merchants’ sea

(ムスリム商人の海)”, the “Chinese merchants’ sea(中国商人の海)” and the distribution

network of Southeast Asia.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、153頁~157頁)

Chapter 13 The Age of Commerce

1 Emergence of Maritime Empire

2 World in the Age of Commerce

Chapter 13 The Age of Commerce

1 Emergence of Maritime Empire

■Portuguese Advance to the Indian Ocean

■Spanish Invasion of the Americas and Its Worldwide Voyage

これらの節に断片的に次のようにある。

In the following year (1511), Portugal occupied Malacca, a center of spice trade, by military power,

and advanced to the Moluccas(モルッカ諸島), the main producing area of spices. This was an attempt

to participate in the Asian trade…

In 1519, Magellan(マゼラン), a Portuguese, started off on a great voyage assisted by the Spanish

king to establish a westward route from Europe to Asia. He passed around the southern

tip of mainland South America (the present Strait of Magellan) into the Pacific Ocean and

three month later, he reached the Philippine Islands in 1521. He declared this land as a

territory of Spain. He died in the battle with natives, but his crew returned to Spain in

1522 via the Indian Ocean and the Cape of Good Hope. Thus the first round-the-world

trip was accomplished and it was proved that the earth was round. In the late 16th century,

Spain established Manila city(マニラ市) in the Luzon Island(ルソン島) of the Philippines.

Later, they made it a intermediary port of the Acapulco trade(アカプルコ貿易), which connected

the ports of Acapulco of Spanish Mexico and China.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、180頁~181頁)

2 World in the Age of Commerce

■Prosperity of Southeast Asia

Asia, Europe and America were widely connected as Portugal and Spain advanced to

the Asian seas. Because of this, trade activities crossing seas in and around Southeast Asia

became even more active.

Malacca was occupied by Portugal in 1511. But the Malay sultanate of Malacca

transferred their trade centers to the islands alongside the Strait of Malacca, and gathered

Muslim merchants there, thus Portuguese Malacca was isolated. Also, Muslim merchants

avoided the Strait of Malacca (which was controlled by Portugal), and developed a new

route which ran from the Indian Ocean to the Java Sea(ジャワ海) by way of the west coast

of Sumatra through the Sunda Strait(スンダ海峡) between Sumatra and Java. This led to

the prosperity of the kingdom of Atjeh(アチェー王国), which was located in the north end of

Sumatra Island facing the Indian Ocean. This also led to the primacy of the kingdom of

Banten(バンテン王国), which was located at the exit of the Sunda Strait and controlled

West Java, a great pepper production area. Both kingdoms were ruled by Muslims, and

Atjeh directly traded with the Ottoman Empire and became a center of Islam in Southeast

Asia. At the same time, another Islamic state, the kingdom of Mataram(マタラム王国),

was established in the middle of Java, and enjoyed prosperity by connecting the rice producing areas of Java and the trade route in the Java Sea.

Since the late 16th century, Spain had crossed the Pacific Ocean and advanced to Manila

in the Philippines. After that, they gradually expanded power and established the Spainish

Philippines. The Muslim powers in Mindanao(ミンダナオ) and the Sulu(スールー)

Archipelago, which were hubs for trade with China in the South China Sea at that time,

opposed the territory expansion and trade monopoly by Spain and also opposed the

propagation by Christians. This was the start of the long conflict lasting until today.

On the other hand, the inland areas came to actively supply rice and tropical products to

the prosperous ports, and this resulted in political restricting.

Burma was fragmented after the fall of the kingdom of Pagan(パガン王国) in the 13th

century. In the first half of 16th century, the kingdom of Toungu(トゥングー王国)

successfully unified the whole country. This kingdom conducted the trade between

the inland sea of Southeast Asia and the Bay of Bengal. At the end of the 16th century

it attacked the kingdom of Ayutthaya and eventually split up. The kingdom of Ayutthaya

(アユタヤ王国), which became independent again at the end of the 16th century, enjoyed

prosperity as a commercial state by supplying rice to the port cities in Southeast Asia,

and also by trading with Japan, China and Portugal, then in the 17th century, with the

Netherlands, England and France. Through large rivers, both kingdoms of Toungu and

Ayutthaya promoted the export of rice and other domestic products to the port city-states

and other foreign countries.

Dai Viet of the Le dynasty(黎朝大越国) in Vietnam had been disintegrated since the

middle of the 16th century. The Trinh lords(鄭氏), “powerful figures of the Le dynasty”

entered Hanoi at the end of the 16th century and re-established the Dai Viet(大越国).

But the Nguyen lords were against the Trinh lords and moved to Hue(フエ) in the middle

part of Vietnam and established the kingdom of Quang Nam(広南[クアンナム]王国).

Both lords actively traded with Portuguese, Dutch and the Japanese ships(Shuinsen

[朱印船貿易], shogunate-licensed trading ships).

■International Trade in the South and East China Sea

The trade zones in the South and East China Seas were largely developed by the new

entry of Portugal and Spain and the large influx of silver produced in Japan.

In Japan, the production of silver rapidly increased by the development of new mines and

the introduction of cupellation, and demand for silk textile became greater since the middle

of the 16th century. The Portuguese, Spanish and Chinese merchants sold raw silk and silk

textiles produced in China at Manila or Nagasaki, then brought Mexican and Japanese

silver to China. Japanese merchants also actively joined international trade. In 1601,

Ieyasu Tokugawa promoted international trade by issuing shogunate’s license to ships

for overseas trade (shogunate-licensed trade). In the first half of the 17th century, Japanese

towns were established at port cities like Hoi An(ホイアン) in Vietnam, Manila in the

Philippines, Phnom Penh(プノンペン) in Cambodia, and Ayutthaya(アユタヤ) in Thailand.

Thailand and Cambodia exported deerskin, Vietnam exported raw silk and other local

specialties to Japan. They also imported silver and copper from Japan.

■The Dutch East India Company

The Netherlands, England and France conducted piracy against Spain and Portugal,

which kept the trading activities under the control of the royal family. In the beginning

of the 17th century, they established the East India Companies(東インド会社) respectively

and earnestly advanced to Asia backed by their army power. The Dutch East India

Company was authorized by the government to monopolize the colony management

and trade of the regions east of the Cape of Good Hope. It was the privileged company

having its own army, forts and monetary system. And at the same time, it was a very

functional organization which could be controlled and freely invested in by merchants.

Holland became independent from Spain in the end of the 16th century and its Dutch

East India Company immediately advanced to the Southeast Asian seas. In 1619, it

established a fort in Batavia(バタヴィア) in Java and made it as a base of Southeast Asian

trade. By taking advantage of the Amboyna Massacre(アンボイナ事件) in 1623, it expelled

English power from this region and took Malacca and Sri Lanka from Portugal. In addition,

the Netherlands established Cape Colony(ケープ植民地) in the southern end of Africa and

opened a new direct route from the Cape of Good Hope to Batavia by way of the Indian

Ocean and the Sunda Strait. It further occupied Taiwan, and then kept it as a base of

East China Sea trade. Particularly, it was the only European power to be permitted to

trade with Japan during that country’s policy of national isolation. So it made a large

fortune by exchanging silk textile and raw silk of China with silver and copper from Japan.

Thus, the Dutch East India Company became the most powerful trade power in the latter

half of the Age of Commerce.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、184頁~186頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます