こんにちわ、「くまドン」です。

今回は、深川(ふかがわ)の富岡八幡宮(とみおかはちまんぐう)の続きです。

【勧進相撲】

江戸初期の勧進相撲(かんじんずもう)は、神社仏閣の再建・造営費用を獲得する為に開かれていました。

初期は戦国時代の風潮が強くて問題が多い為、禁止令が出てることもありました。徐々に解禁されていき、

5代綱吉(つなよし)頃になると、富岡八幡で、春秋2場所の勧進相撲が始まり、100年間続きました。

下は、富岡八幡宮の右奥にある横綱力士碑(よこづなりきしひ、明治33年完成)です。

歴代の横綱の名前が記録されています。横に50連勝以上の力士の名前が刻まれた碑もあります。(ごく最近の力士も刻まれているので、ご存じの力士も多いかと思います。)

下は、大関力士碑(おおぜきりきしひ)と、その左側にあるのが巨人力士身長碑です。

巨人力士身長碑は、江戸時代からの長身力士12名の名前と身長が記録されています。

最高は、江戸時代の生月鯨太左衛門(いきつき げいたざえもん)で、なんと、7尺6寸(227cm)、169kg!!!。

日本人でも、こんな人がいたのですか!!! しかも、江戸時代に!!!

でも、巨体お披露目の土俵入りが多く、6年間12場所の幕内通算成績は3勝2敗115休・・・・・・・・・・・。

しかし、人気はあったそうです。逸話がともかく多い人です。

こちらは、同じく、富岡八幡宮の大関力士碑の右脇にある巨人力士手形・足形碑です。

下の写真は富岡八幡宮の東(右)側にある八幡堀遊歩道にかかる八幡橋(はちまんばし、重要文化財、明治11年架橋)です。

日本最古の鉄橋です。元は現在の中央区宝町の楓川に架橋されていた弾正橋(だんじょうばし)であり、「旧弾正橋」とも呼ばれます。色々な意味で歴史的価値の高い橋です。(絵画調)

道路の真ん中にいるのは黒猫です。こうして見ると、絵画調は、フィルタ変換の際に輪郭をはっきりさせる為に、その周囲を白抜きにしているのがわかります。この特徴が、場合によって有効に働いたり、悪影響を与えたりするのですが、それは、また興味深いことです。いつかプログにて、また、お話します。

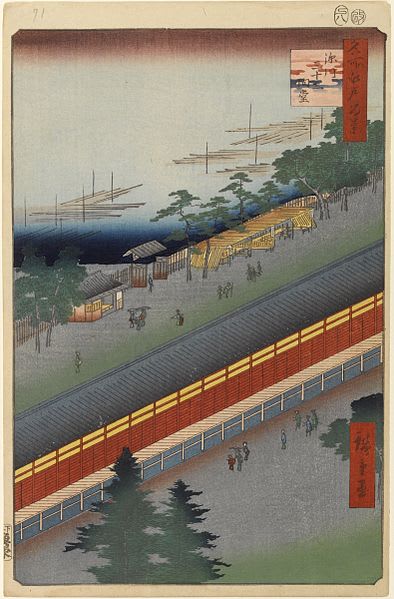

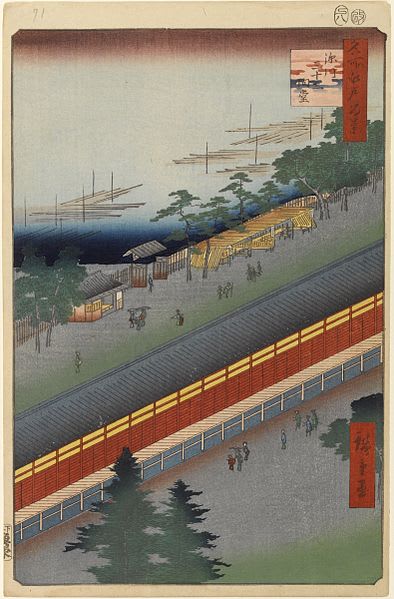

下の絵は、広重の名所江戸百景「第69景 深川三十三間堂」(夏景)です。

位置的には、八幡橋のある付近から東の木場(きば)方面を俯瞰(上から下を見下ろす)的に眺めた構図です。

三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)の線を水平や垂直にして画面に収めるような説明的な構図にせず、あえて、ラインを斜めにして、画面の枠に収まらず、両側を外に出したのは、現代の写真撮影でも見られる手法です。

後方の平久川は木場の近くにある川ですので、木材が多く浮かんでいます。

先人のプログによると、広重は、同じ深川の地において、「深川八幡山ひらき」で静的な風景画を、「深川三十三間堂」で動的な風景を描き分けたとありました。「くまドン」も、この深川の地で「深川三十三間堂」に対応する動的な景を撮影したいと思いました。この話は、また別の時期にとさせていただきます。

【深川三十三間堂】

江戸時代に、京都の有名な三十三間堂で、通し矢が流行しました。

徳川幕府は武家政権ですから、鉄砲の時代とはいえ、古式からの弓芸は重んじます。

3代家光(いえみつ)の寛永年間に、浅草に京都の三十三間堂を模した「江戸三十三間堂」が造られます。

5代綱吉(つなよし)の元禄年間に火事で焼失しましたが、同じ元禄年間に、深川の富岡八幡宮の東側に再建されました。

明治5年に廃止されて、現在は道路際に跡地の石柱が立つのみです。

この辺の紹介していると終わらないので、次に行きます。

門前仲町(もんぜんなかちょう)の交差点を北へ清澄通り沿いに進み、仙台堀川(せんだいほりかわ)を渡ると、左手に清澄公園(きよすみこうえん)があります。東半分は清澄庭園です。

【清澄庭園】

開園時間9:00~17:00、年末・年始休、入園料:一般150円、年間パスポートあり、各種割引あり

(変更もありますので、詳細はインターネットで事前に、お調べください。)

この場所は、江戸時代の5代綱吉の元禄時代は、豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷があった場所と言われています。

8代吉宗(よしむね)の享保の頃になると、下総関宿藩(せきやどはん)の藩主下屋敷となり、庭園の元が造られたと推定されているそうです。当然のことですが、広重の時代では、藩主の庭を描くことができません。

明治になると、三菱財閥の岩崎家が買い取り、接待・社員用の庭園の造成を行い、回遊式築山林泉庭園として完成しました。

大正12年の関東大震災では、大被害を被ったものの、結果的には近隣住民の避難場所となり、多くの人命が助かったそうです。その後、岩崎家からの寄贈(東半分)と東京都の買取り(西半分)により、東京都管理の公園となっています。

清澄庭園は、中心に広い池があり、池越しにスカイツリーが望めます。ツツジやサツキの植えられた「ツツジ山」があり、桜は「サトザクラ」と呼ばれる遅咲きの品種があるので、4月中旬ごろの他の桜が散った時に楽しむことができます。(今年2013年はもう終わっていますが・・・)

当日は、天気が曇りで、庭園撮影には向かず、清澄庭園をあきらめ、近くの深川江戸資料館に行った所、ここも休館日でした。

そこで、すぐ隣にある霊巌寺(れいがんじ)に行きました。

【霊巌寺】

この寺も、江戸時代3代家光の寛永年間に、永代橋の西側にある現在の日本橋新川にあった霊巌島を、埋め立てた所に作られました。4代家綱の時の明暦の大火(めいれきのたいか)で焼失してしまい、幕府の防火対策により現在地に移転しました。

ここは、11代家斉(いえなり)の時代に行われた寛政の改革(かんせいのかいかく)で有名な松平 定信(まつだいら さだのぶ、8代吉宗の孫、白河藩3代藩主)の墓があります。

【深川の名物】

深川めしは、アサリのすまし汁を米飯にかけたものです。前回、深川丼(ふかがわどん)の話をしましたが、炊き込みご飯タイプもあり、どちらも「深川めし」と呼ばれています。 (店ごとにバリエーションがあり、一言では説明できません。)

深川江戸資料館が休館日だったので、前の店に入りました。下の写真が、そこの深川めしです。お値段は少し高めですが、醤油味の上品な味わいでした。多くの芸能人の方も来たことがあるらしく、色紙が一杯ありました。

かなり有名な店だったみたいです。店の年配のご夫婦は、気さくな人でした。

味噌味もあるのですが、昨年は百景撮影に忙殺され、深川江戸資料館に行っている暇がありませんでした。

今回はこれで終了です。ありがとうございました。

今後は百景の選択で、元の名所江戸百景の既成の枠を外していくことが増えてきます。

日本プログ村に参加してみました。時間があれば、どれか一つ「ポチッ」と押してください。

にほんブログ村

今回は、深川(ふかがわ)の富岡八幡宮(とみおかはちまんぐう)の続きです。

【勧進相撲】

江戸初期の勧進相撲(かんじんずもう)は、神社仏閣の再建・造営費用を獲得する為に開かれていました。

初期は戦国時代の風潮が強くて問題が多い為、禁止令が出てることもありました。徐々に解禁されていき、

5代綱吉(つなよし)頃になると、富岡八幡で、春秋2場所の勧進相撲が始まり、100年間続きました。

下は、富岡八幡宮の右奥にある横綱力士碑(よこづなりきしひ、明治33年完成)です。

歴代の横綱の名前が記録されています。横に50連勝以上の力士の名前が刻まれた碑もあります。(ごく最近の力士も刻まれているので、ご存じの力士も多いかと思います。)

下は、大関力士碑(おおぜきりきしひ)と、その左側にあるのが巨人力士身長碑です。

巨人力士身長碑は、江戸時代からの長身力士12名の名前と身長が記録されています。

最高は、江戸時代の生月鯨太左衛門(いきつき げいたざえもん)で、なんと、7尺6寸(227cm)、169kg!!!。

日本人でも、こんな人がいたのですか!!! しかも、江戸時代に!!!

でも、巨体お披露目の土俵入りが多く、6年間12場所の幕内通算成績は3勝2敗115休・・・・・・・・・・・。

しかし、人気はあったそうです。逸話がともかく多い人です。

こちらは、同じく、富岡八幡宮の大関力士碑の右脇にある巨人力士手形・足形碑です。

下の写真は富岡八幡宮の東(右)側にある八幡堀遊歩道にかかる八幡橋(はちまんばし、重要文化財、明治11年架橋)です。

日本最古の鉄橋です。元は現在の中央区宝町の楓川に架橋されていた弾正橋(だんじょうばし)であり、「旧弾正橋」とも呼ばれます。色々な意味で歴史的価値の高い橋です。(絵画調)

道路の真ん中にいるのは黒猫です。こうして見ると、絵画調は、フィルタ変換の際に輪郭をはっきりさせる為に、その周囲を白抜きにしているのがわかります。この特徴が、場合によって有効に働いたり、悪影響を与えたりするのですが、それは、また興味深いことです。いつかプログにて、また、お話します。

下の絵は、広重の名所江戸百景「第69景 深川三十三間堂」(夏景)です。

位置的には、八幡橋のある付近から東の木場(きば)方面を俯瞰(上から下を見下ろす)的に眺めた構図です。

三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)の線を水平や垂直にして画面に収めるような説明的な構図にせず、あえて、ラインを斜めにして、画面の枠に収まらず、両側を外に出したのは、現代の写真撮影でも見られる手法です。

後方の平久川は木場の近くにある川ですので、木材が多く浮かんでいます。

先人のプログによると、広重は、同じ深川の地において、「深川八幡山ひらき」で静的な風景画を、「深川三十三間堂」で動的な風景を描き分けたとありました。「くまドン」も、この深川の地で「深川三十三間堂」に対応する動的な景を撮影したいと思いました。この話は、また別の時期にとさせていただきます。

【深川三十三間堂】

江戸時代に、京都の有名な三十三間堂で、通し矢が流行しました。

徳川幕府は武家政権ですから、鉄砲の時代とはいえ、古式からの弓芸は重んじます。

3代家光(いえみつ)の寛永年間に、浅草に京都の三十三間堂を模した「江戸三十三間堂」が造られます。

5代綱吉(つなよし)の元禄年間に火事で焼失しましたが、同じ元禄年間に、深川の富岡八幡宮の東側に再建されました。

明治5年に廃止されて、現在は道路際に跡地の石柱が立つのみです。

この辺の紹介していると終わらないので、次に行きます。

門前仲町(もんぜんなかちょう)の交差点を北へ清澄通り沿いに進み、仙台堀川(せんだいほりかわ)を渡ると、左手に清澄公園(きよすみこうえん)があります。東半分は清澄庭園です。

【清澄庭園】

開園時間9:00~17:00、年末・年始休、入園料:一般150円、年間パスポートあり、各種割引あり

(変更もありますので、詳細はインターネットで事前に、お調べください。)

この場所は、江戸時代の5代綱吉の元禄時代は、豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷があった場所と言われています。

8代吉宗(よしむね)の享保の頃になると、下総関宿藩(せきやどはん)の藩主下屋敷となり、庭園の元が造られたと推定されているそうです。当然のことですが、広重の時代では、藩主の庭を描くことができません。

明治になると、三菱財閥の岩崎家が買い取り、接待・社員用の庭園の造成を行い、回遊式築山林泉庭園として完成しました。

大正12年の関東大震災では、大被害を被ったものの、結果的には近隣住民の避難場所となり、多くの人命が助かったそうです。その後、岩崎家からの寄贈(東半分)と東京都の買取り(西半分)により、東京都管理の公園となっています。

清澄庭園は、中心に広い池があり、池越しにスカイツリーが望めます。ツツジやサツキの植えられた「ツツジ山」があり、桜は「サトザクラ」と呼ばれる遅咲きの品種があるので、4月中旬ごろの他の桜が散った時に楽しむことができます。(今年2013年はもう終わっていますが・・・)

当日は、天気が曇りで、庭園撮影には向かず、清澄庭園をあきらめ、近くの深川江戸資料館に行った所、ここも休館日でした。

そこで、すぐ隣にある霊巌寺(れいがんじ)に行きました。

【霊巌寺】

この寺も、江戸時代3代家光の寛永年間に、永代橋の西側にある現在の日本橋新川にあった霊巌島を、埋め立てた所に作られました。4代家綱の時の明暦の大火(めいれきのたいか)で焼失してしまい、幕府の防火対策により現在地に移転しました。

ここは、11代家斉(いえなり)の時代に行われた寛政の改革(かんせいのかいかく)で有名な松平 定信(まつだいら さだのぶ、8代吉宗の孫、白河藩3代藩主)の墓があります。

【深川の名物】

深川めしは、アサリのすまし汁を米飯にかけたものです。前回、深川丼(ふかがわどん)の話をしましたが、炊き込みご飯タイプもあり、どちらも「深川めし」と呼ばれています。 (店ごとにバリエーションがあり、一言では説明できません。)

深川江戸資料館が休館日だったので、前の店に入りました。下の写真が、そこの深川めしです。お値段は少し高めですが、醤油味の上品な味わいでした。多くの芸能人の方も来たことがあるらしく、色紙が一杯ありました。

かなり有名な店だったみたいです。店の年配のご夫婦は、気さくな人でした。

味噌味もあるのですが、昨年は百景撮影に忙殺され、深川江戸資料館に行っている暇がありませんでした。

今回はこれで終了です。ありがとうございました。

今後は百景の選択で、元の名所江戸百景の既成の枠を外していくことが増えてきます。

日本プログ村に参加してみました。時間があれば、どれか一つ「ポチッ」と押してください。

にほんブログ村