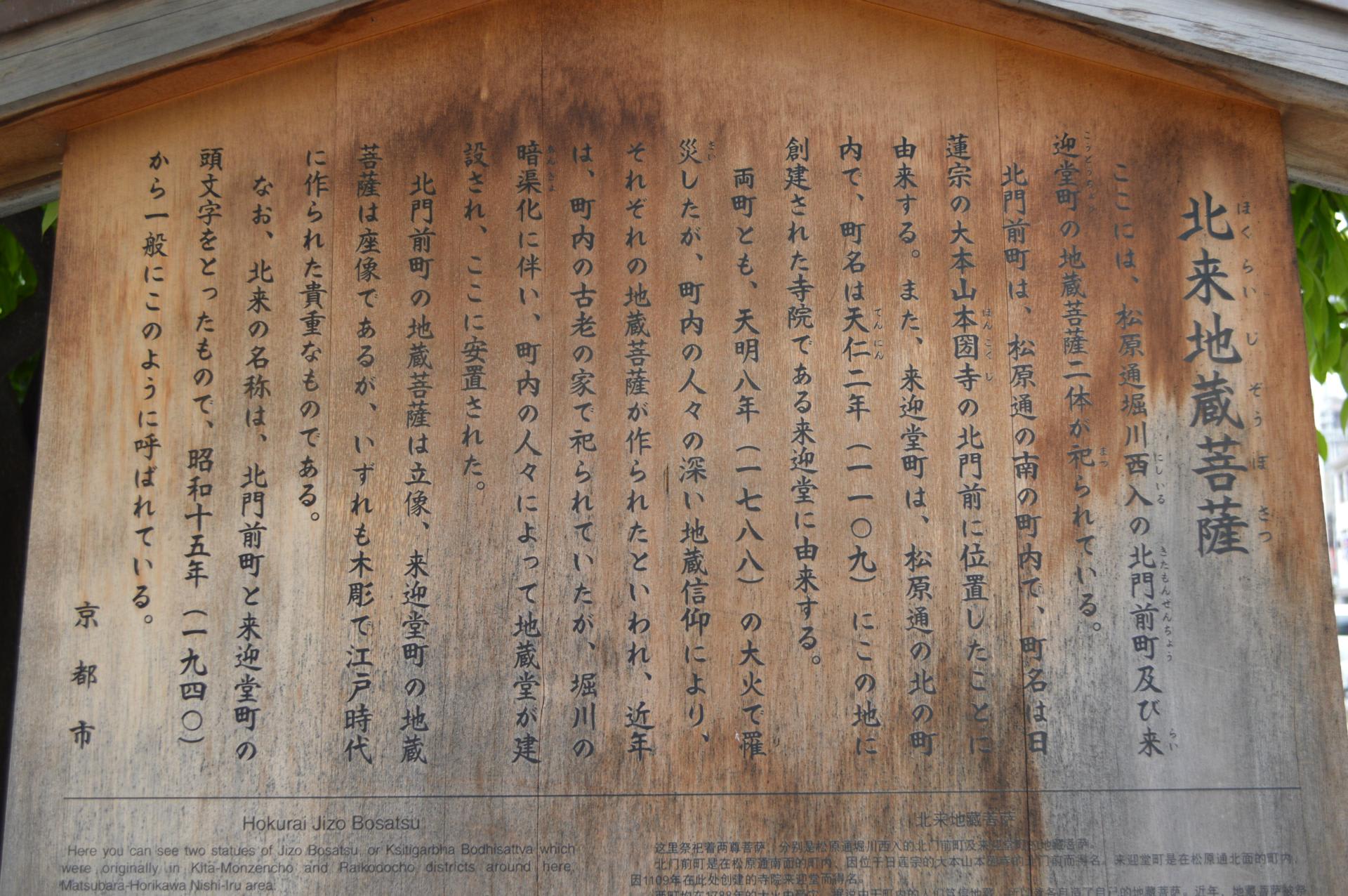

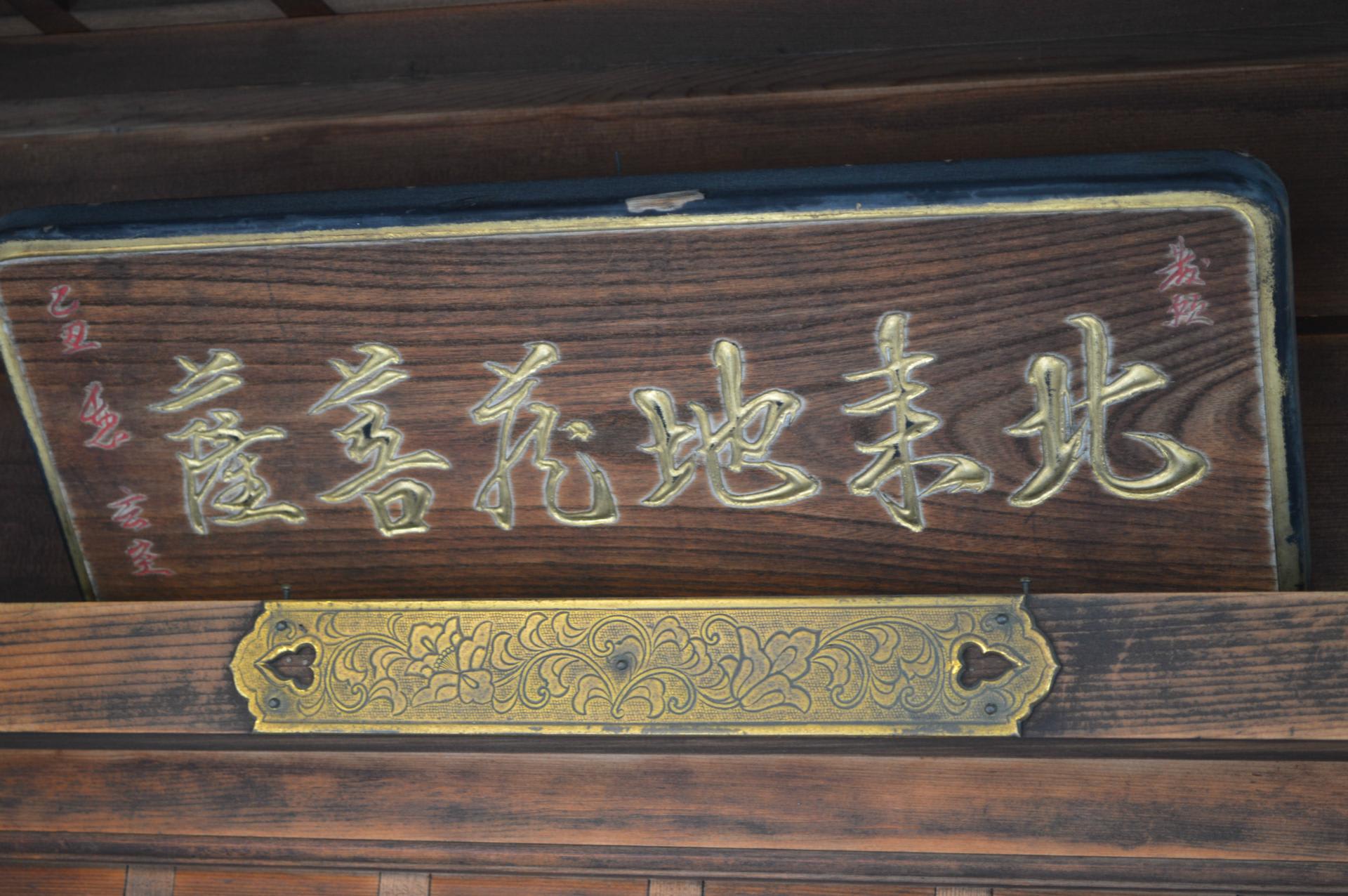

北来地蔵菩薩(きたらい地蔵菩薩)

ここには、松原通堀川西入の北門前町及び来迎堂町の地蔵菩薩2体が祀られている。北門前町は、松原通の南の町内で、町名は日蓮宗の大本山本圀寺の北門町に位置したことに由来する。また、来迎堂町は、松原通の北の町名で、町名は天仁2年(1109)にこの地に創建された、寺院である来迎堂に由来する。両町とも、天明8年(1788)の大火で罹災したが、町内の人々の深い地蔵信仰により、それぞれの地蔵菩薩が作られたといわれ、近年は、町内の古老の家で祀られていたが、堀川の暗渠化に伴い、町内の人々によって地蔵堂が建設され、ここに安置された。北門前町の地蔵菩薩は立像、来迎堂町の地蔵菩薩は坐像であるが、いずれも木彫で江戸時代に作られた貴重なものである。なお、北来の名称は、北門前町と来迎堂町の頭文字をとったもので、昭和15年(1940)から一般にこのように呼ばれている。