石仏 前回の記事 ➡ 石仏伏010 伏見 悟真寺の四尊石仏

五七五

扇風機ちょっと下向け犬といる /中津

ことわざ

瓜の蔓には茄はならぬ

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください

本堂前の「方形石」(室町)は上部に二体の仏像、その下に二人の人間像をきざんだ珍しい石造遺品で、父母の菩提供養のために造立したものと思われる。

本堂前 左の方 水の「水鉢」の前にあり

表面に四尊石仏が浮彫りされている。高さ48㎝、幅40cm、厚さ20cm。浄土教の浄土往生を願う施主の親孝行の心情が汲みとられる。

石仏 前回の記事 ➡ 石仏山009 泉水町の三尊石仏

川柳

非正規を背もたれのない椅子が待つ /村井

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

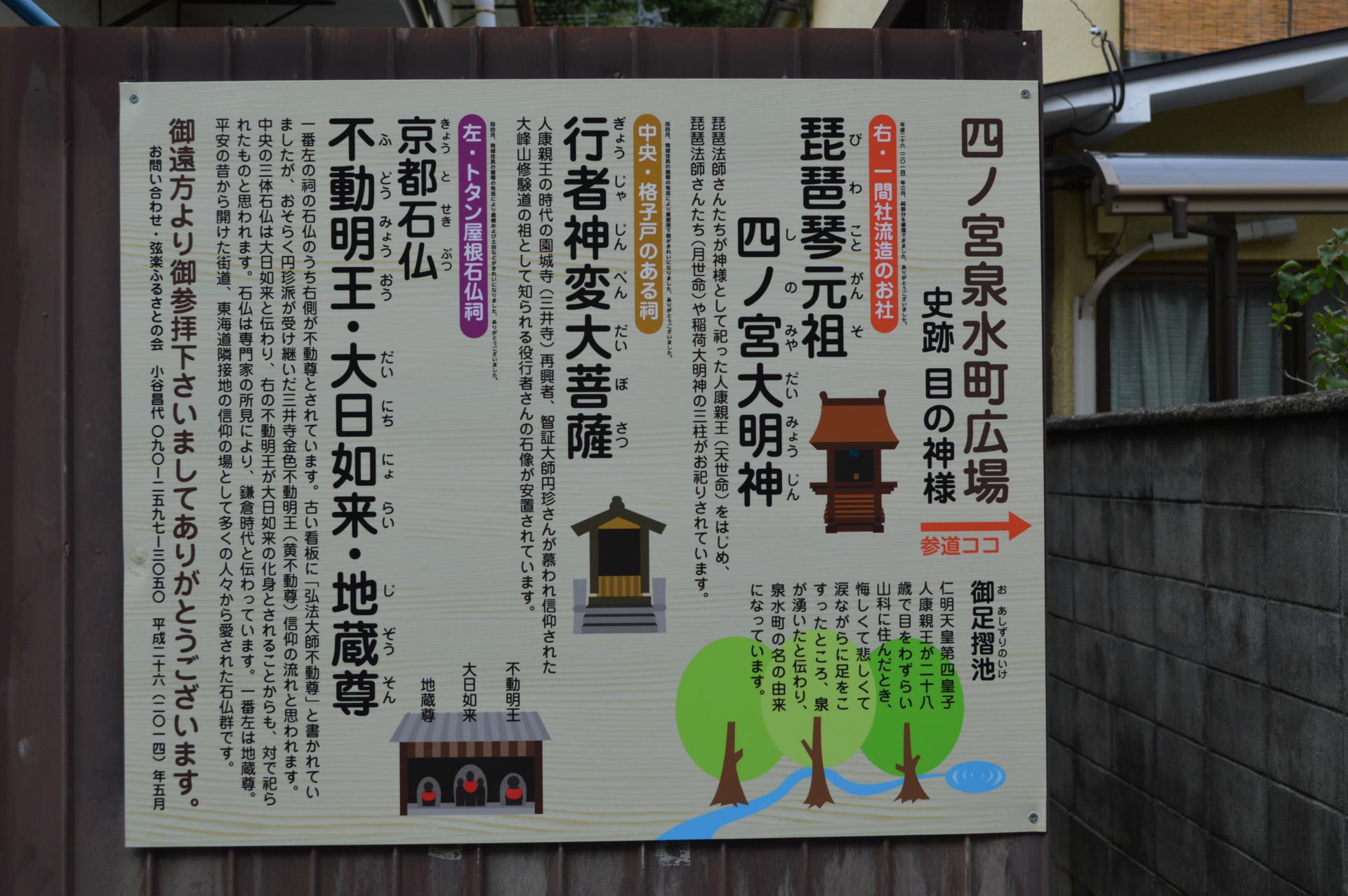

四ノ宮泉水町広場

御足摺池 仁明天皇第4皇子人康親王が28歳で目をわずらい山科に住んだとき、悔しくて悲しくて涙ながらに足をこすったところ、泉が湧いたと伝わり、泉水町の名の由来になっています。

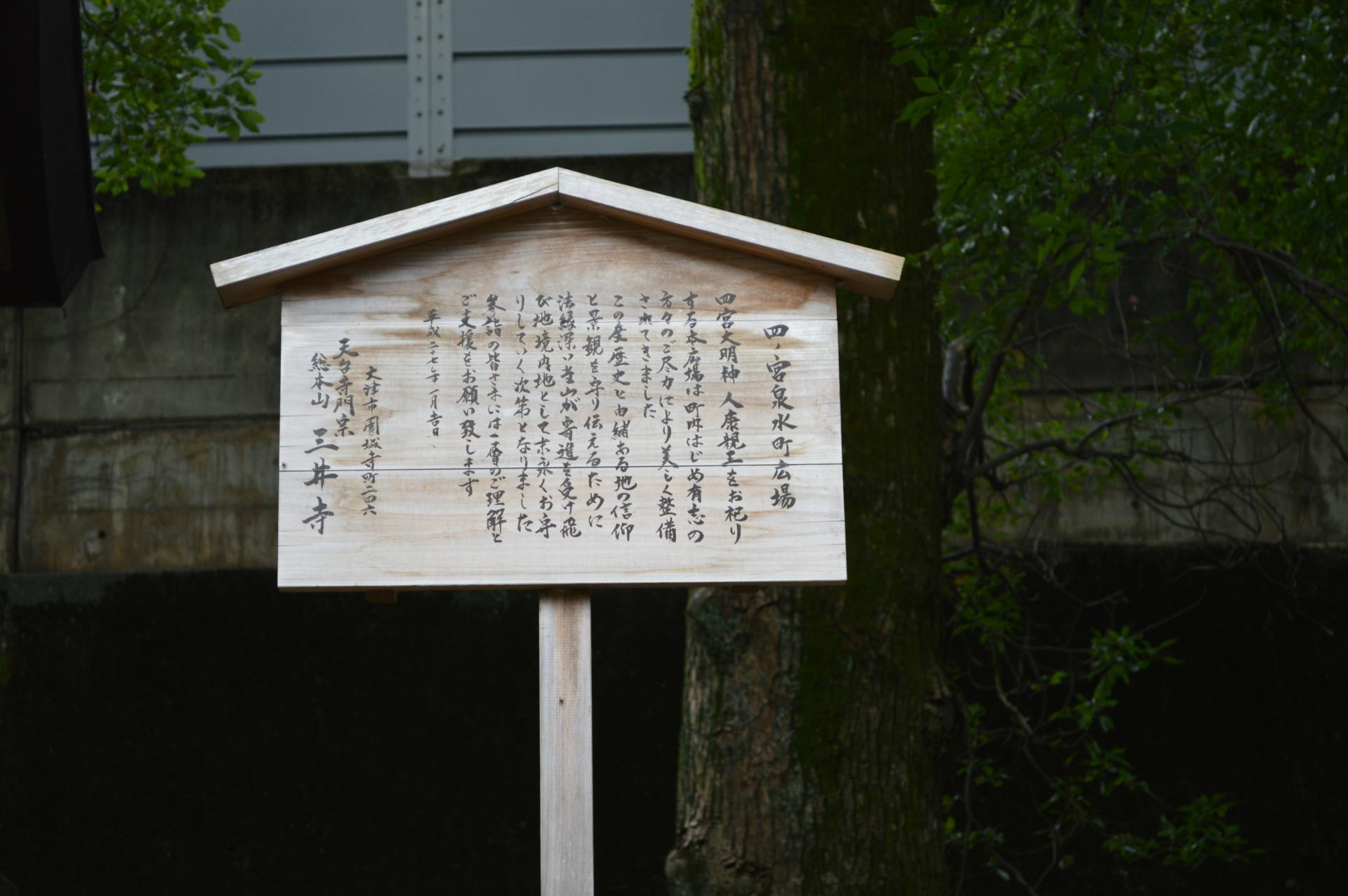

四ノ宮泉水町広場

四宮大明神 人康親王をお祀りする本広場は町内はじめ有志の方々のご尽力により美しく整備されてきました。この度歴史と由緒ある地の信仰と景観を守り伝えるために法縁深い当山が寄進を受け飛び地境内地として末永くお守りしていく次第となりました。参詣の皆さまには一層のご理解とご支援をお願い致します。平成27年1月吉日

行者神変大菩薩

人康親王の時代の園城寺(三井寺)再興者、智証大師円珍さんが慕われ信仰された大峰山修験道の祖として知られる役行者さんの石像が安置されています。

琵琶琴元祖 四ノ宮大明神

琵琶法師さんたちが神様として祀った人康親王(天世命)をはじめ、琵琶法師さんたち(月世命)や稲荷大明神の三柱がお祀りされています。

不動明王・大日如来・地蔵尊

一番右側が不動尊とされています。高さは83cm。古い看板に「弘法大師不動尊」と書かれていましたが、おそらく円珍派が受け継いだ三井寺金色不動明王(黄不動尊)信仰のの流れと思われます。

中央の三体石仏は大日如来と伝わり、右の不動明王が大日如来の化身とされることからも、対で祀られたものと思われます。石仏は専門家の所見により、鎌倉時代と伝わっています。

徳林庵お茶所の四尊石仏と同じころに造られている。弥陀の念佛を唱えて敬虔に祈った当時の人々の信仰の様子がわかる。

一番左は地蔵尊。平安の昔から開けた街道、東海道隣接地の信仰の場として多くの人々から愛された石仏群です。

御足摺池 仁明天皇第4皇子人康親王が28歳で目をわずらい山科に住んだとき、悔しくて悲しくて涙ながらに足をこすったところ、泉が湧いたと伝わり、泉水町の名の由来になっています。

明治41年3月吉日 と書かれています

関連記事 ➡ 人物まとめ

石仏 前回の記事 ➡ 石仏左008 蹴上 大日堂 阿弥陀石仏

川柳

孫ひとり大人5人でタコ揚げる /イサオチャン

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

牛若丸は奥州・藤原秀衡のもとへ向かう途中、すれ違った平家の騎馬武者に水を蹴り上げられ、腹を立てて従者ともども9人を斬り殺した。その菩提を弔う地蔵9体のうちの1体とされる。蹴上の地名の由来ともなっている。

もと街道筋にあった九体石仏の一体を移したものらしい

地名 蹴上について

蹴上とよばれるに至ったについては、次のような伝説がある。

安元3年(1177)の秋、牛若丸は金売吉次にともなわれ、奥州へくだる途中、またまたここを通りかかった平家の武士関原与市重治の馬が、水溜りの水を牛若丸に蹴りかけた。牛若丸はその無礼をとがめて争いになり、与市を斬り捨てたという。それよりこのところを蹴上と呼ぶに至ったという。

このとき斬られた与市主従9人の菩提を弔うために、石仏9体を安置したところが九体町で、このうち3体は今も国道筋北側に安置されている。

石仏9体は粟田口刑場にて処刑された人々の菩提を弔うために安置されたものであり、牛若丸とは関係がないとのこと。

総高 160㎝、像高91㎝

大日如来でなく印相が定印の鎌倉期の阿弥陀如来とのこと

背後から

関連記事 ➡ 地蔵尊山020 日ノ岡丸彫り地蔵尊

石仏 前回の記事 ➡ 石仏山007 山科 小山坊ノ内町

今回の川柳

化粧するごみ出しをする化粧取る /愛ちゃん

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

小さく 祠もありませんが 大切にされているようです

石仏 前回の記事 ➡ 石仏山006 山科 小山小川町の石仏

今日の俳句

新米の 坂田は早し もがみ河 /蕪村

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください。

珍しい 水の代わりに油をかけます

油掛地蔵

油掛地蔵は今より約670年前鎌倉後期の延慶3年(1310)12月8日に平重行の願主にて建立された御仏であります。御本尊は阿弥陀如来頼光内の種字観音、勢至、両菩薩とあわせて弥陀三尊の御姿であります。

石の両肩を斜めに大きく切り落とした珍しい形で厚肉彫りで胸の張り豊かで両肩から両腕にかけての重厚さは鎌倉中期石仏の風格がうかがえます。京都で鎌倉期在銘の石仏はこの他に2体しかなく何れも重文・重美に指定されています。

この油掛地蔵尊も重要文化財級の石仏で貴重な文化財であります。

(佐野精一著 京の石仏より)

また、この御仏に油をかけると祈願成就の言い伝えは延宝8年、黒川道祐の「嵯峨行程」に「油掛地蔵此辺にあり、凡そ油を売る人この所を過るときは必ず油をこの像に灌いて過ぐ云々」とあり少くも約300年以上の昔より御油を掛け御祈りした風習があった事をきしている。ひょっとすると戦国の風雲児、斉藤道三もその昔、京・山崎の往還この御仏に油を灌ぎ大願成就を祈念したのではなかろうかと想うのもまた楽しいではないか

昭和56年12月8日

石仏前回の記事 ➡ 石仏上001 弥陀石仏 ・金泉寺

弥陀石仏・金泉寺

花崗岩製 高さ1.37mの舟形光背をした石材表面に、蓮弁が彫ってない台座の上に、定印を結んで結跏趺座する像高86㎝の阿弥陀像を厚肉彫りしたもの。鎌倉後期の特色を表している。基礎に江戸時代、元禄5年(1692)の刻銘がある。この時に念仏講中の人々が浄財を持ち寄って、基礎と、その上に載る蓮台座を新しく寄進造立して安置したものである。境内無縁塔の前にも、室町時代の阿弥陀石仏二体がある。

関連記事 ➡ 寺院上0044 金泉寺 西山浄土宗