ここは考古資料館

「琳派」と仁清・乾山

今年は、本阿弥光悦が元和元年(1615)に鷹峯の「光悦村」を拓いたことを記念して「琳派400年記念祭」の様々な催しが行われています。「琳派」とは、桃山文化の中から本阿弥光悦や俵屋宗達らが先駆けとなり、尾形光琳らにより発展した芸術上の流派とされています。俵屋宗達の「風神雷神図」や尾形光琳の「紅白梅図」などの絵画が代表例として知られていますが、工芸品にも大きな展開が見られました。

色絵陶器を完成させた野々村仁清や、兄の尾形光琳と合作して自由闊達な作品を残した尾形乾山が江戸時代前期の代表的な陶工として知られています。まさしく尾形乾山は「琳派」の陶工といって良いでしょう。これまで仁清・乾山については、文献史料や伝世された「美術品」を中心に研究が進められてきましたが、彼らに関わる遺跡や遺物の発見例が増加したことから新たな知見がえられるようになってきました。

野々村仁清の遺跡と遺物

野々村仁清はロクロや絵付けの技術に優れた陶工で、正保年間(1644~1648)に仁和寺の門前に御室窯を開きました。「仁清」の名は仁和寺の「仁」と本名の清右衛門の「清」を合わせたものです。仁清は自らの作品に「仁清」銘の刻印を付けていますが、陶磁器に制作者の名前を明示することはここに始まりました。

仁清の作品は、仁和寺境内や京都御苑内にあった公家町遺跡などから出土しています。器形には鉢・茶碗・合子・香合などがあります。灰釉などの釉薬をかけていますが、連続する三角文などが見られるものの、色彩豊かな絵付けを施したものは認めていません。

尾形乾山の遺跡と遺物

尾形乾山は仁清に陶芸を学びました。元禄12年(1699)に二条家から譲り受けた鳴滝の山屋敷に窯を開きました。「乾山」の名は京都の北西(=乾)の山の名に因んだものです。鳴滝の発掘調査では窯の本体は見つかりませんでしたが、窯壁片や窯道具とともに多彩な器形・意匠の陶片が出土したことから窯の存在が証明されました。

乾山の作品には、京都御苑内にあった公家家遺跡や洛中の武家屋敷跡などから出土しています。器形には鉢・角皿などがあります。中でも公家家遺跡から出土した角皿は、全体に白化粧を施して、内面には流麗に松を描き、裏面には大きく「乾山」銘を記した典型的な作品です。

遺跡

1 御室窯 仁清が窯を開いた地 仁清窯址

2 妙光寺 仁清の墓所 宗達の「風神雷神図屏風」があった寺

3 尾形家 光琳・乾山の生誕地、呉服商「雁金屋」があった所

4 鳴滝窯 乾山が初めて窯を開いた地(現 法蔵禅寺)

5 二条丁子屋町 乾山が50歳~69歳頃まで焼物商売を行ったところ

6 聖護院窯 乾山の養子猪八の窯があった所

7 妙顕寺泉妙寺 尾形家の菩提寺

8 仁和寺

9 広隆寺

10 公家町遺跡

11 小倉小笠原藩邸跡

12 烏丸高辻

13 松山松平藩邸跡

14 四条烏丸

15 烏丸五条

16 吉田泉殿町遺跡

4 鳴滝窯 乾山が初めて窯を開いた地(現 法蔵禅寺)

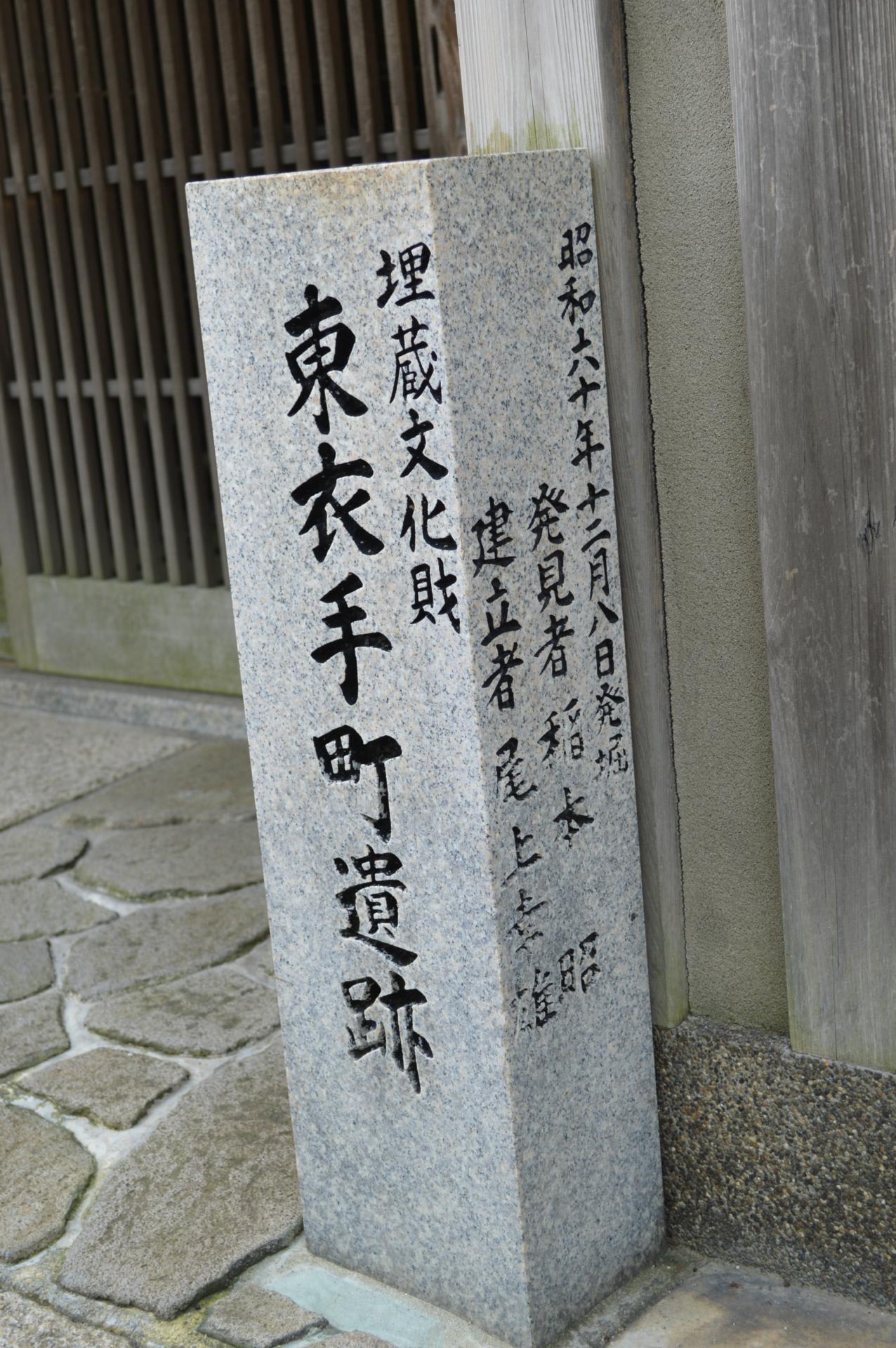

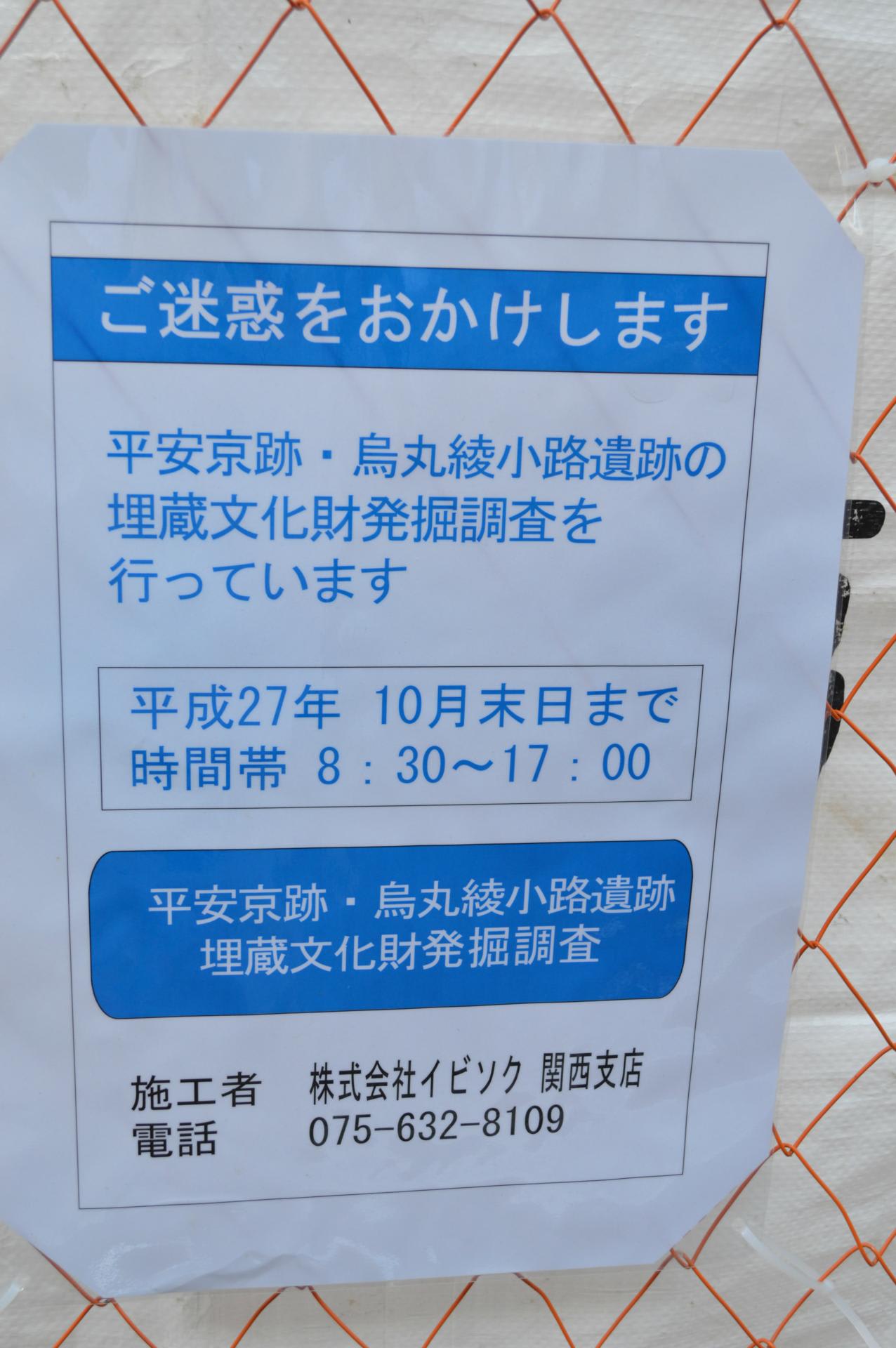

発掘費用は 所有者の負担です 発掘する方はどこに何があるかはわかっているようです

つまり、どの時代に 誰の建物が建っていたかはわかっているようです

左の方に 階段状になった石が 見えています

地層でどの年代かとかがわかるのでしょう

この内容はいずれ、考古資料館から

埋蔵文化調査の結果としてパンフレットで発行されるでしょう

現在の徳成橋

大正時代の 欄干

大正2年5月 竣工

この花の名前は ジュランタ・タカラヅカ

近辺地域記事 ➡ 地図の右下 ユーザー地図 をクリック

ここは地下鉄 二条城前駅の改札口付近の 展示ケース

JR二条駅はまだ昔のままだ 昔の駅舎は梅小路機関車館に移転

京都では 大きな建物を作るときは必ず発掘埋蔵調査が入ります

そりゃー どこを掘っても何かでてくるってものです

費用は持ち主負担と聞いていますが

神泉苑のイメージ ケースの中

関連記事 ➡ 神泉苑

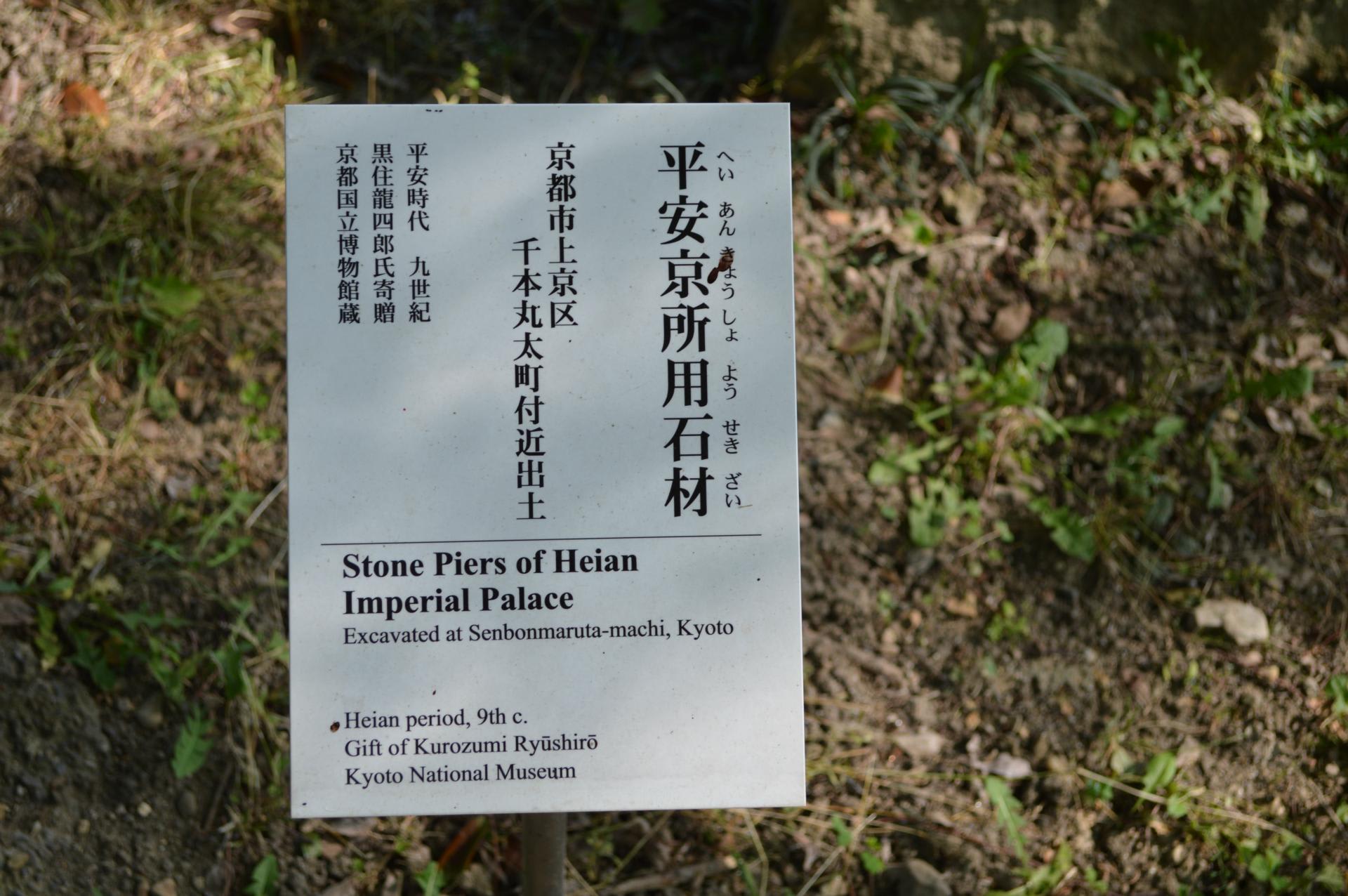

平安京所用石材 千本丸太町付近

方広寺大仏殿 敷石

国立博物館 礎石

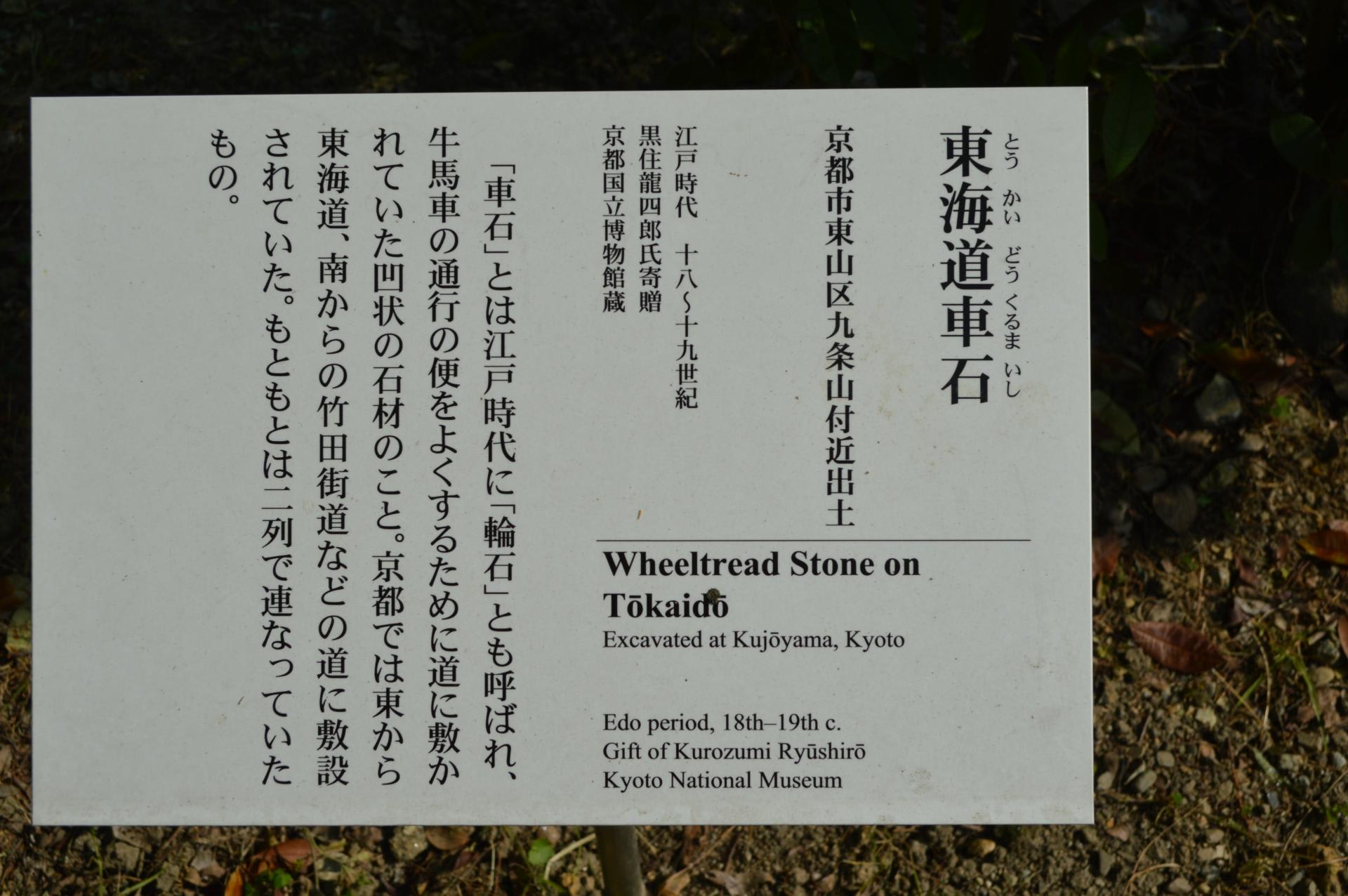

東海道車石 九条山 関連記事➡ 革堂

車石 ⇒ まとめ005 車石 のあるところ

方広寺大仏殿 所用鉄輪

三条大橋 橋脚 五条大橋 橋脚

バス停は 三十三間堂

五条大橋 橋脚 橋桁

阿弥陀三尊 安楽寿院

大日如来坐像 革堂 関連記事➡ ワープ

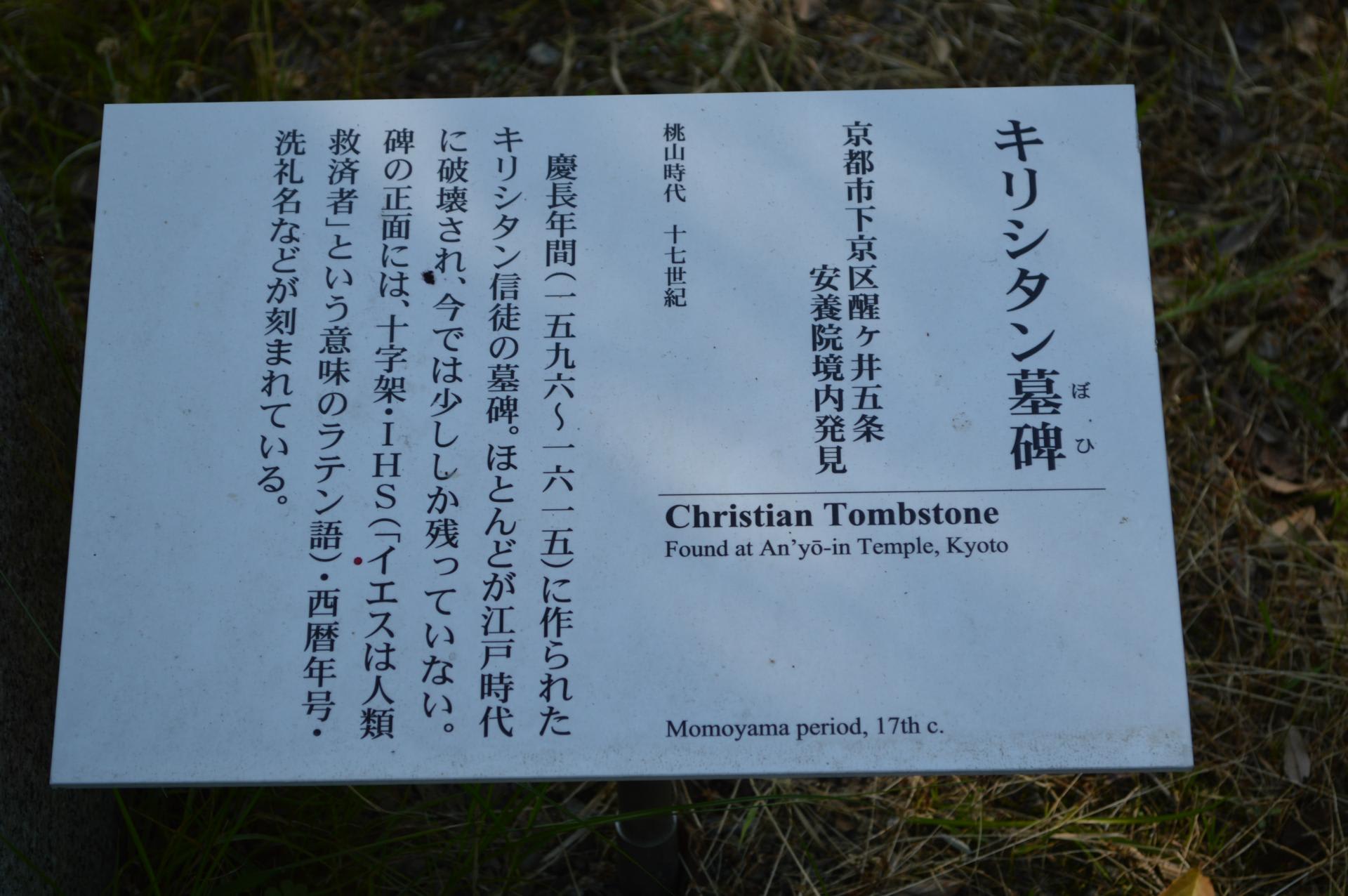

キリシタン墓碑 安養院

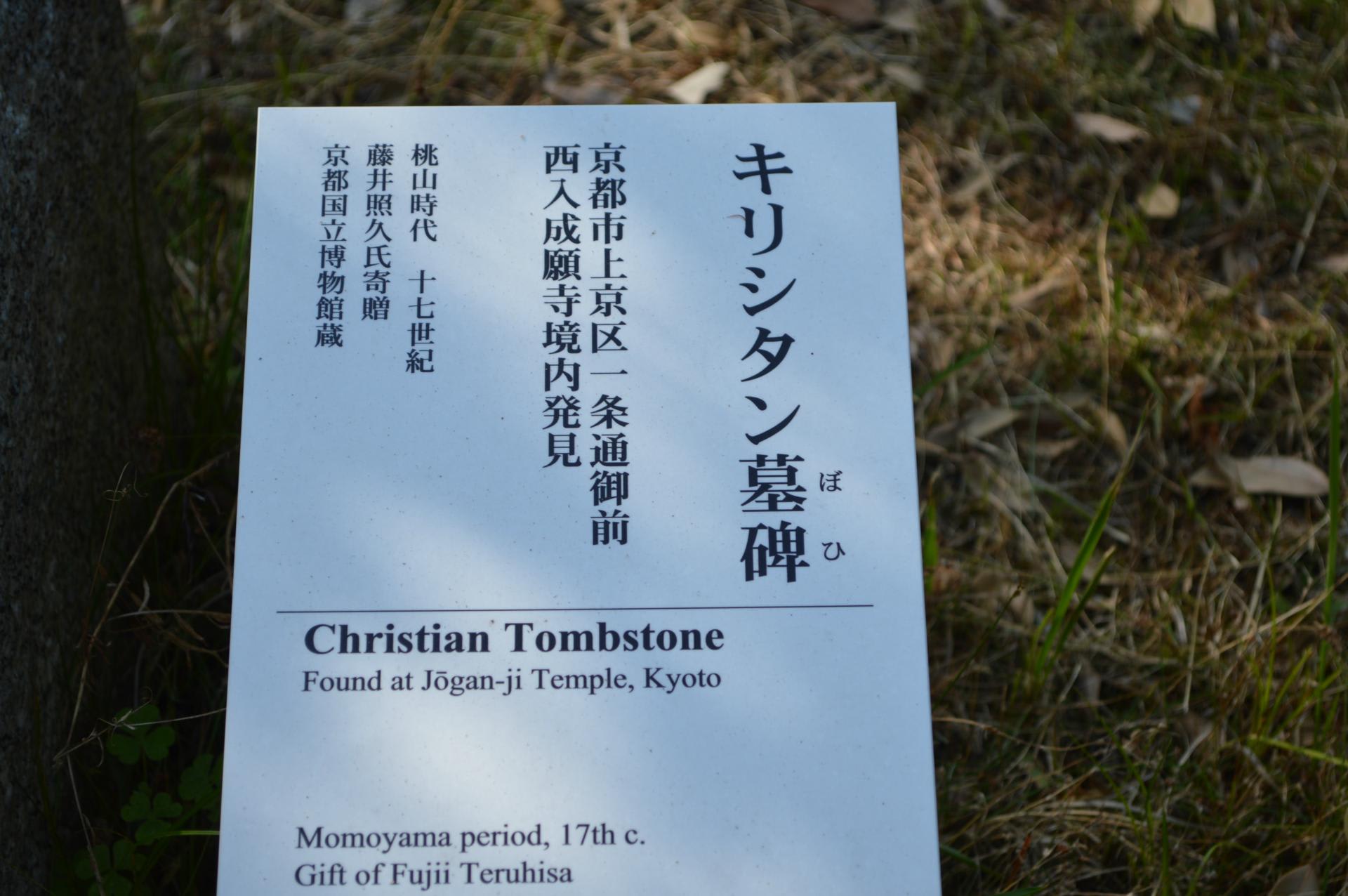

キリシタン墓碑 成願寺 関連記事 ➡ ワープ

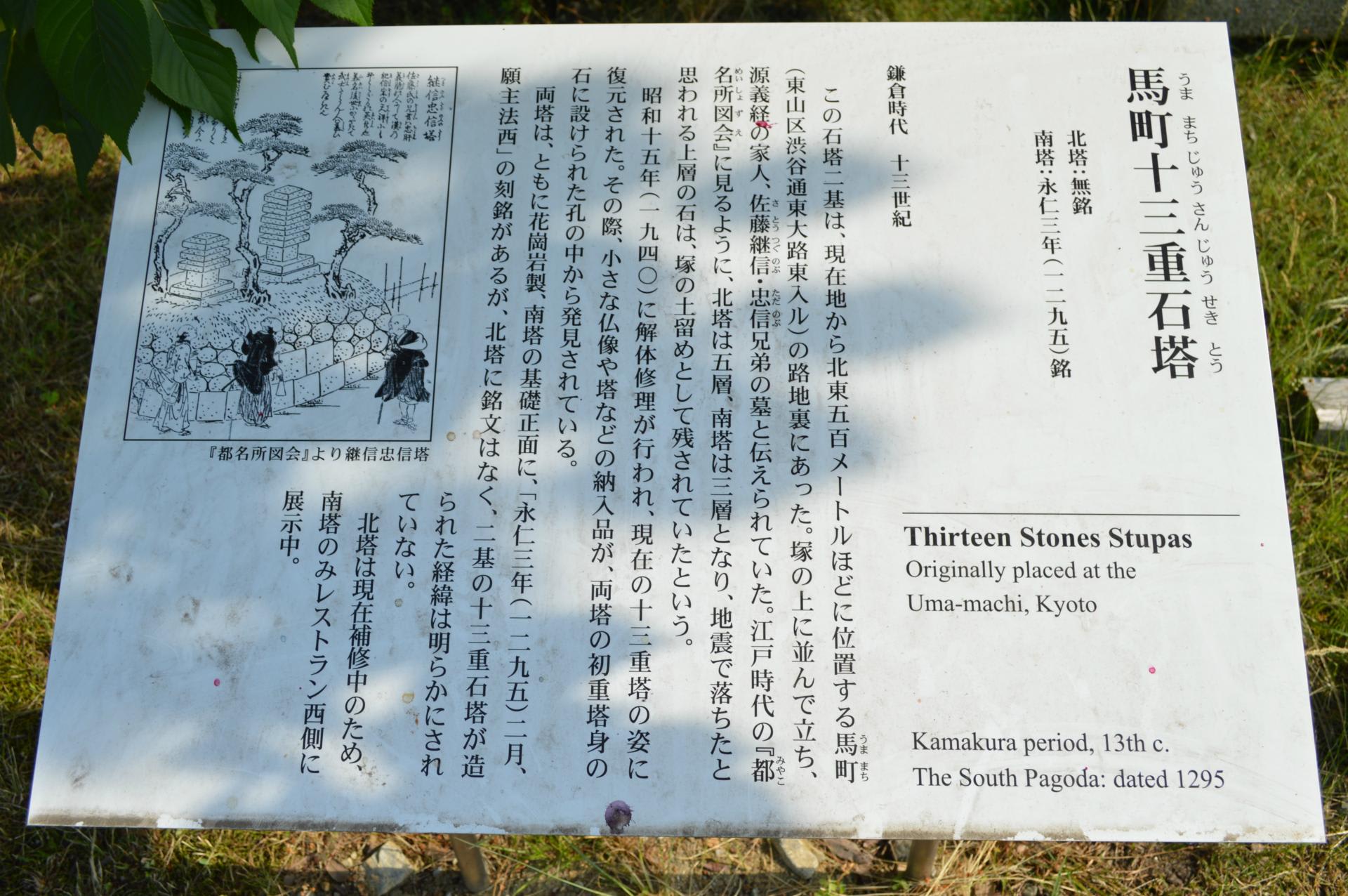

十三重石塔 馬町

義経伝説 です

佐藤継信、佐藤忠信の墓と伝わっていた

手前の四角の芝生がないところは北塔の予定地か

関連記事 ➡ 平成知新館の館内 ロダンの「考える人」

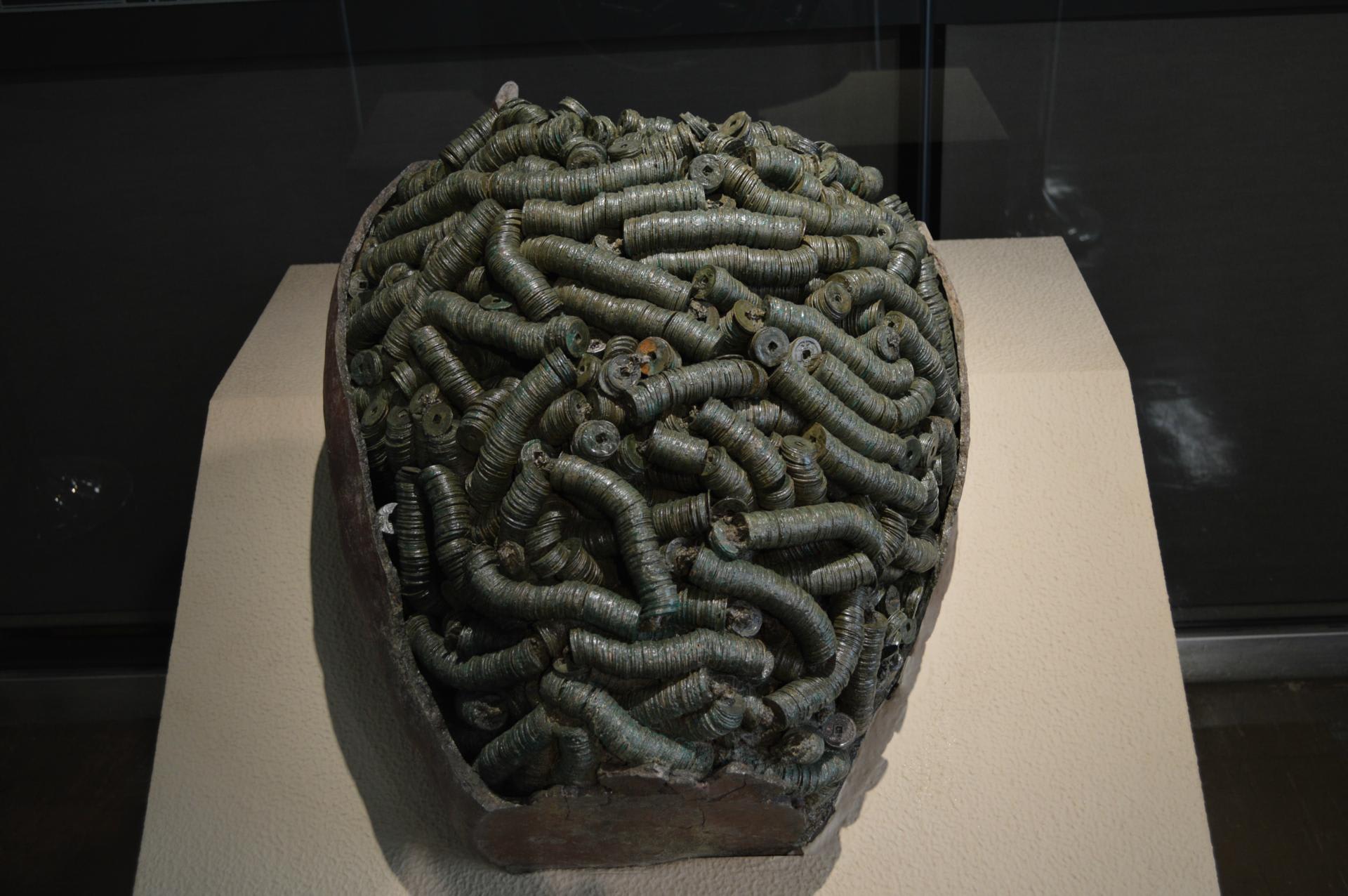

その数 約5万枚 その実物が これです

16世紀末の段階で埋められた

すべて97枚を単位としてまとめてあった

621年~1423年までの53種の通貨が出て来た(1654枚のサンプル調査)

出土した場所 左が高島屋 の 駐車場入り口通路 右が南

ここで、展示中 考古資料館

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き西0089 幕末 維新殉難志士墓

発掘場所は

考古資料館は

京都市 地下鉄 烏丸御池駅構内に 掘り出された 遺物が展示されています

烏丸線との埋蔵文化財

京都市高速鉄道烏丸線(地下鉄)の工事を始める前提として、1974年から考古学的な遺跡調査を行ってきましたが、ここにその成果の要点を展望できるように出土品を展示しました。烏丸通は、平安京からの街路の名残ですが、現在の姿になるには幾多の変化がありました。このような京都の変遷過程を一部でもよいから明確にのこしておきたいと考えていました。ところが、多くの新発見がありました。例えば、平安京域内から弥生時代の住居跡や織田信長が築いた旧二条城跡と思われる石垣と濠の発見などは、その一端と言えるでしょう。そして、縄文土器や弥生土器の出土は、京都の古い姿を復元するうえに重要な資料であります。また、宋銭などの中国貸銭や青磁・白磁などの外来陶磁器の豊富さは、対中国交易の永い往来をものがたっています。これらから、京都は平安京としての王城だけてはなくて、外国の物産や人々の往来する国際的な都市であったことを私達に教えてくれます。

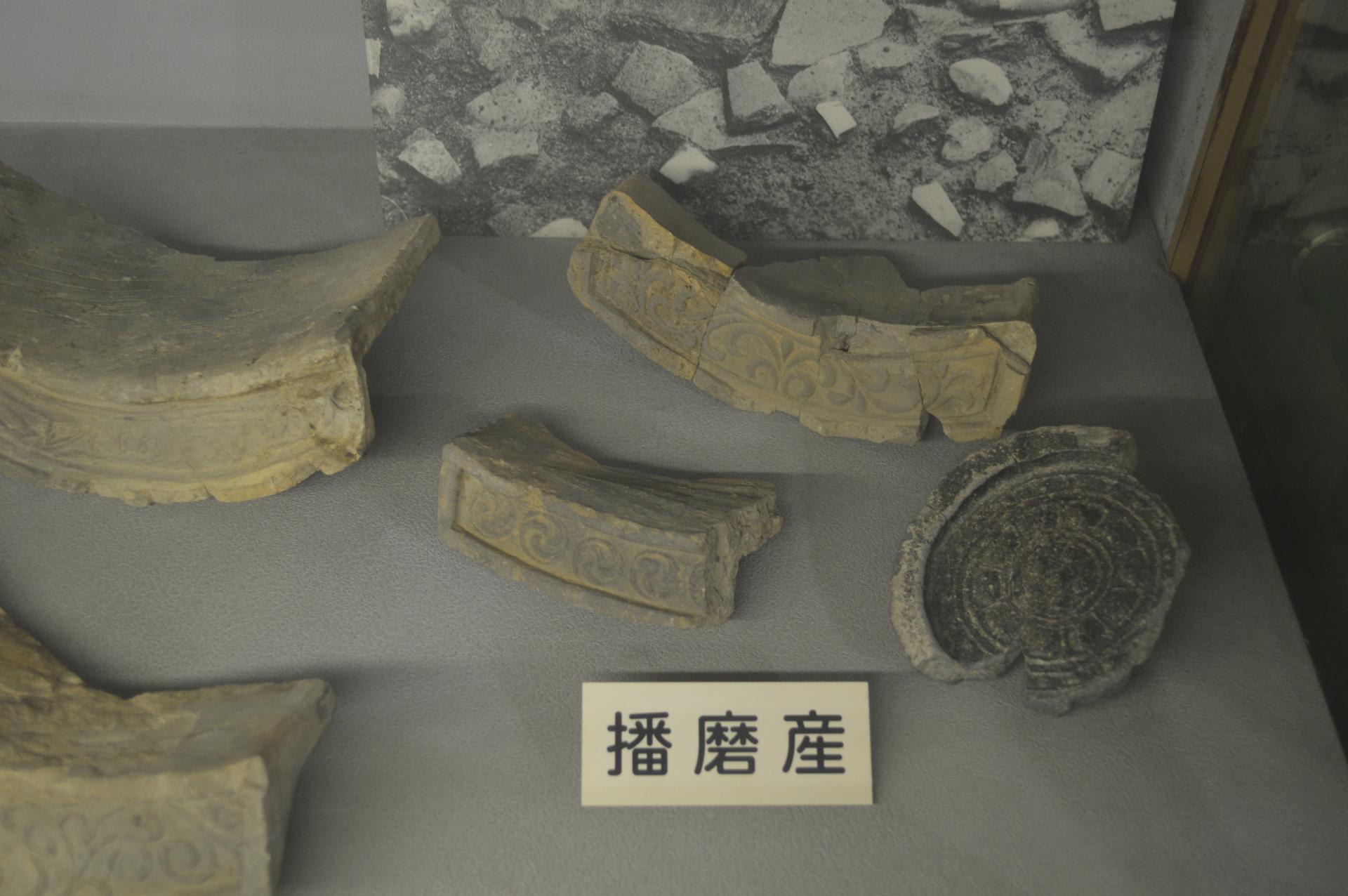

平安時代後期の瓦

ここに展示している瓦は、烏丸五条下ルから大量に見つかった平安時代後期の瓦の中から選んだ軒瓦です。

この瓦が出土した周辺は、平安時代には平安京左京六条三坊にあたり、文献などから中六条院・小六条院など院政を行う役所「院庁」が建てられていたことが推定されています。このことから、これらの瓦が院庁の建物に使用されていた瓦と考えられます。

これらの瓦には、京都や丹波、播磨などで造られた瓦があります。

丹波や播磨の瓦は、地方に赴任した国司が、京都まで送届けたことを示す貴重な資料です。

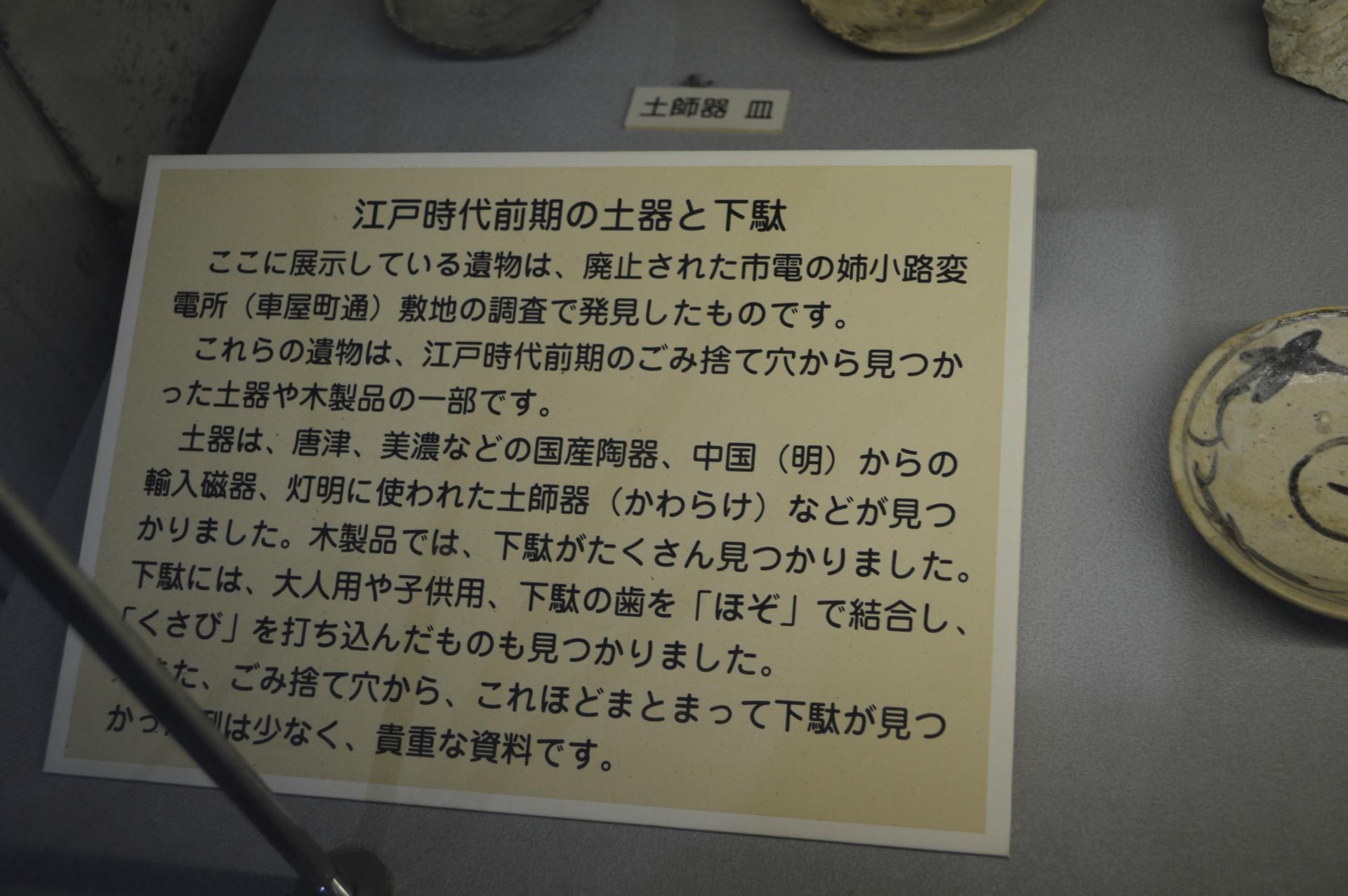

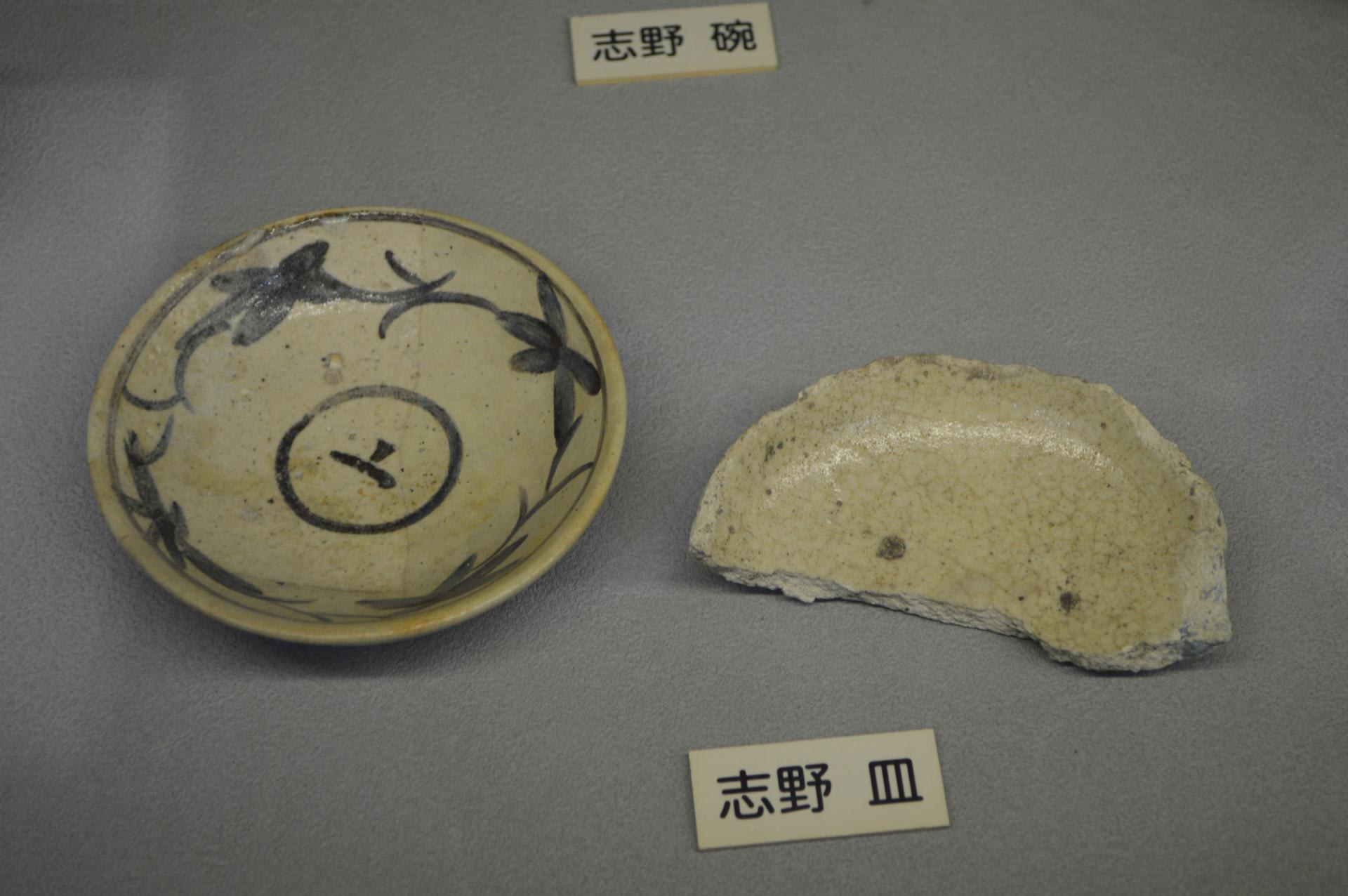

江戸時代前期の土器と下駄

ここに展示している遺物は、廃止された市電の姉小路変電所(車屋町通)敷地の調査で発見したものです。これらの遺物は、江戸時代前期のごみ捨て穴から見つかった土器や木製品の一部です。

土器は、唐津、美濃などの国産陶器、中国(明)からの輸入磁器、灯明に使われた土師器(かわらけ)などが見つかりました。木製品では、下駄がたくさん見つかりました。下駄には、大人用や子供用、下駄の歯を「ほぞ」で結合し、「くさび」を打ち込んだものも見つかりました。また、ごみ捨て穴から、これほどまとまって下駄が見つかった例は少なく、貴重な資料です。

近辺地域寺社記事 ➡ 寺社検索15B 中京界隈 堀川東・御所南