お城のデータ

所在地:大津市北比良(旧滋賀郡志賀町北比良) map:http://yahoo.jp/e6-P_S

別 称:田中氏城

区 分:平城

現 状:寺院(福田寺)

築城期:室町期

築城者:田中氏

初城主:田中左衛門尉

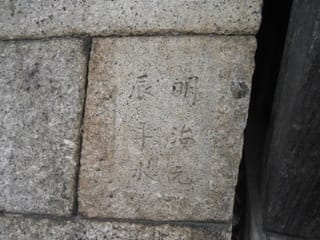

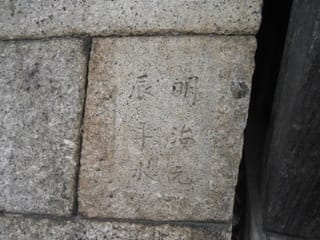

遺 構:城跡碑・石垣(明治期の修築時)

目標地:福田寺

訪城日:2015.12.23

石垣【明治】の文字が!

石垣【明治】の文字が!

お城の概要

比良城は、北比良集落のほぼ中央で、現在の福田寺の境内一帯とされる。現在は琵琶湖から少し離れているが、かつては湖岸線が入りこんでいたようだ。の境内には北比良城の石碑が建てられている。

山門前面の石積みは横目地が通った積み方で、年代を感じさせるが、 近世「明治元年」のと刻印された石垣の石あり修築のもの。

近世「明治元年」のと刻印された石垣の石あり修築のもの。

お寺の方の話では、「先代住職が他界され詳しいことはわからないが、佐々木源氏の出で、出家し仏門に入ったと聞いています」と

、また部屋には立派な槍が二振あり、昔は音のお殿様が乗られるような駕籠も残っていたようです。

福田寺の北側石積み柵

庭園

歴 史

現在は浄土真宗本願寺派に属する福田寺だが、多例のようにここも天台宗あったものを改宗したものである。

『由緒書』によると、この地は元亀の頃まで比叡山の一派田中坊・西道坊・禅可坊等が各々領していたものを、元亀2年9月織田信長比叡山焼き討ちに関連して、同月ここも信長の手にかかり、天正12年から丹羽長秀がおさめることなったと伝える。

福田寺は、檀佗(檀多・檀他・旦多)坊の里防と言われている。「平時の城(居館)」と「有事の城」は、古老の聞き取りで調査をしたが発見出来なかった。が

「由緒書」よると「本村ノ北側檀佗山の東ノ半腹にニアリ稍平担ノ地アリ、古事延暦寺ノ一派檀他坊ノ廃跡ト云」とある。

大津市北比良の北比良城は、天正10年(1582)田中左衛門尉定光が在城したが、織田信長を裏切ったため、落城した。

『当代記』には、木戸城(志賀町)

元亀3年3月11日条 「十一日、滋賀郡へ出給、木戸・田中(北比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)両城取出を被取、明智十兵衛光秀、中川八郎右衛門、丹羽五郎左衛門被置」

元亀4年7月26日条 「江州田中(北比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)・木戸両城被取懸所」と記す。

『近江輿地志略』の木戸村の「木戸古城跡」荒川木戸村の間、西の山にあり。今其名を城の尾(木戸山城)といふ。里民傳云。十乗坊といふ者在城すと。木戸十乗坊が事は『武家中興盛衰記補』のもあり。或云ふ木戸越前守在城せしと。信長と朝倉戦争の時は、朝倉方田子左近兵衛氏久といふ者居住す。」と記す。

信長公記 巻五 元亀三年 建設と政略と むしやの小路御普請の事

信長公は木戸・田中(北比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)の攻囲を明智ら三将にまかせ、みずからは3月12日京へのぼった。宿は二条妙覚寺に定めた。-----

信長公記 巻六 元亀四年 湖上疾る 大船にて高嶋御働き、木戸・田中両城攻めらるる事

7月26日、信長公は京を出て坂本へ下り、そこから件の大船に乗って江州高島郡へ出陣した。そして陸の味方と協同しつつ、敵勢の籠る木戸・田中(北比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)の両城へ押し寄せた。信長公は直属の馬廻をもって攻撃にあたらせ、両城に猛攻を加えた。そのため城兵はほどなくして降伏し、城を退いた。落城後、信長公は両城を明智光秀に与え、みずからは高島郡内にある浅井久政・長政父子直轄の知行所へ馬を進めた。そして林与次左衛門方に陣を取り、ここから知行所内へ兵を放って諸所をことごとく放火した。

福田寺駐車場

福田寺駐車場

隣の西福寺

と

湖岸の天満宮の鳥居

御霊社『天満宮』

この社には幾つかの説があります。

・菅原道真公の御霊社

道真公は仏生寺野北のヤブの近くに住んでいたとも言われ、その死後一族が御霊社として祀った。無実の罪で太宰府へ左遷された道真公は、それでも天皇への敬愛と京への強い想いを抱きながら失意と困窮の中、死去しました。

その死後、道真公の霊が怨霊となり、その一つが比良の地まで飛来し、それを祀ったのがこの社であると言われています。

・堪慶阿じゃりの御霊

比良には、古来より比良の神が存在し、天智天皇(668~671)時代には、比良の神を守護する寺として景勝、妙法、仏性の三箇精舎が創設されました。

これらの比良の山寺を舞台に活躍した慈覚大師の弟子堪慶阿じゃりの御霊を比良に祀った。これが南は景勝寺勝野の還来神、北は仏生寺の御霊神と言われています。弘安3年(1280)に作られた比良荘絵図に描かれている

御霊神は現在の今在家辺りと見られるが,尺度の精度も不明であり、また久安4年(1148)、御霊社は比良郷柊原に戻されたとの記述もあり、正確な位置は不明です。北比良の船橋家には御霊社の掛け軸が残されており、毎年天満宮の例大祭の日には掛け軸が出されます。当日の朝には当主が神供物を供え、紋付に紙草履で御霊社へ参拝するが、その場所は秘密にされています。御霊社への参拝が済んだ後、宮司以下祭りに関係するモノはすべて船橋家で御神酒を頂いて御輿渡御が行われます。

『比良の歴史』より

1280年の「比良荘絵図」(北比良区蔵)

1280年の「比良荘絵図」(北比良区蔵)

比良とは滋賀県大津市、JR蓬莱駅近くの天川から以北、高島市鵜川近辺までの比良山麗一帯を指す古い呼称をいう。

古代海族とされる比良一族の居住地としてひらかれ、平安時代に隆盛となり、比良三千坊と称する寺院群があったという。古来、比良の湊がおかれ、北陸地方との交易を中心に水運にも従事。中世には比良八庄とよばれ、小松荘と木戸荘がその中心であった。1280年の「比良荘絵図」(※上記、画像:北比良区蔵)は有名である。この地を南北に西近江路が開通、1926年に江若鉄道が開通したが、現在では湖西道路、国道161号、JR湖西線にかわっている。

1376年 比良庄絵図(部分)

1376年 比良庄絵図(部分)

地名は古語およびアイヌ語で急傾斜の地の意味で、比良の断層崖よりおしだされる砂礫からなる扇状地性の急勾配の土地に由来する説がある。またこの地は、比較的水田に恵まれず、水利の便もあまり良くなかったので、田地をめぐる争いや水論がしばしば発生した。幕末期1734年の木戸村と荒川村の間に生じた大谷川の分水をめぐる紛争や、1810年には大物村と南比良村での四ツ子川筋の分水に関する争論などである

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査報告 9 滋賀郡の城、淡海の城、城・湖国百選

本日の訪問、ありがとうございました!!感謝!!