片桐且元の苦渋、豊臣存続への思い解説 滋賀「湖灯塾」

京都新聞主催の講演会「湖灯塾」(滋賀中央信用金庫協賛)が10日、滋賀県近江八幡市出町の京都新聞湖灯ホールであった。長浜城歴史博物館館長の太田浩司さん(55)が「大河ドラマ『真田丸』をめぐる群像~片桐且元(かつもと)を中心に」をテーマに講演した。

且元は近江出身で豊臣秀吉の「賤ケ岳(しずがたけ)の七本槍(やり)」の1人として頭角を現した。関ケ原合戦後、豊臣政権の存続を思いながらも徳川家康に従い、大坂夏の陣が終わって20日後に病死した。

太田さんは「戦場での活躍より事務官僚として有能だった」と指摘。且元が秀吉の息子秀頼を補佐し、同時に家康の家臣だったことについて「両属性があり複雑な立場だが、豊臣政権が復活できないことを誰よりも分かっていた。豊臣を一大名として残そうと真剣に考えていた」と語った。

大坂冬の陣の和睦成立直前に且元が西本願寺宗主に「喜ばしい」と伝えた書状を紹介、「且元が家康側に回ってから出した書状は1通も見つかっていなかった。早く和誼になり、豊臣家が残ってほしいとの思いが垣間見られる」と話した。

且元が豊臣方の中心人物として竹生島や石山寺など県内各地の寺の復興に尽力したことなどを振り返り、「近畿地方の統治において且元の果たした役割は大きい」と述べた。

【京都新聞 2016年12月10日】

大坂冬の陣、和睦交渉内情伝える 武将・片桐且元の書状発見

大坂冬の陣の徳川方の内情を西本願寺宗主に報告する片桐且元の書状。表面のけば立ちもあり、且元筆の書状と考えられるという(30日午後4時12分、京都市下京区・龍谷大大宮図書館)

大坂冬の陣の徳川方の内情を西本願寺宗主に報告する片桐且元の書状。表面のけば立ちもあり、且元筆の書状と考えられるという(30日午後4時12分、京都市下京区・龍谷大大宮図書館)

賤ケ岳の七本槍の一人として豊臣家に仕えた近江出身の戦国武将片桐且元(かつもと)(1556~1615年)が、徳川方についた直後に起こった大坂冬の陣(14年)の和睦交渉の内情などを西本願寺宗主に伝えた書状が見つかり、龍谷大大宮図書館が30日、発表した。発見した本願寺史料研究所の大喜直彦・上級研究員(日本史)は「冬の陣終盤の徳川方の詳しい様子を記す貴重な史料」とする。

軸装された書状は縦30.5センチ横49センチ。今年6月に東京都の古書店の目録の記述から発見した。古書店が所有していた経緯は不明という。

書状の日付は、1カ月続いた戦いが佳境を迎えた12月18日。大坂城への砲撃を指揮した且元が西本願寺12代宗主の准如(じゅんにょ)に宛てており、大坂城に近い「備前島」に布陣する且元のそばで、戦況に満悦する江戸幕府2代将軍秀忠の姿が記される。「大坂より色々御詫言候」と、豊臣側から非を認めてきたという記述がある。

書状にある日付の翌日、和睦は成立した。大喜上級研究員は「大坂の陣の具体的な方法がより明らかになった。和議開始当日の戦場の様子も分かる」としている。且元の書状は10月13~21日、京都市下京区の龍谷大大宮学舎本館で特別展示さた。 【 京都新聞 2016年09月30日】

片桐且元

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

豊臣家の直参家臣で、豊臣姓を許される。関ヶ原の戦い以降も、傅役として豊臣秀頼に仕えていたが、徳川家康に協力的な立場で、方広寺鐘銘事件で大坂城を退出して徳川方に転じた。且元系片桐家初代で、大和国竜田藩初代藩主となる。弟に同国小泉藩主となった片桐貞隆。

生涯

近江国浅井郡須賀谷の浅井氏配下の国人領主・片桐直貞の長男(1556)に生まれる。

元亀元年から天正元年9月1日にかけての織田信長による浅井長政への攻撃で、小谷城は陥落した。落城前日(8月29日)の日付の浅井長政から片桐直貞に感状が現存する。17歳の且元も一貫して浅井方として戦い、幼き浅井三姉妹や大野治長兄弟らと共に、落城を経験した。

秀吉の直参衆

羽柴秀吉は、長浜城主及び北近江3郡の領主となり、且元は、近江国生まれの石田正澄・三成兄弟と秀吉に仕官。毛利輝元に対する中国攻めにも従軍した。

天正11年5月、信長死後に秀吉と対立した柴田勝家との賤ヶ岳の戦いで福島正則や加藤清正らと共に活躍し、一番槍の功を認められて賤ヶ岳の七本槍のひとりに数えられた。秀吉から摂津国内に3千石を与えられた。

天正12年6月、小牧・長久手の戦いに従軍。

天正14年、方広寺大仏殿の建設で作事奉行を務めた。

天正15年の九州征伐に従軍し、軍船の調達を担当。

天正18年の小田原征伐では、脇坂安治や徳川家臣と共に小田原城の接収に立会った。

秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)では弟・貞隆と共に出征。釜山(現在の釜山市)昌原城(馬山城)に駐在し、秀吉からの一揆衆のなで斬りや街道普請などの指令を取り次ぎ、2度の晋州城の戦いなどに参加した。文禄2年、講和に向けた休戦により9月から10月に帰国した。

文禄3年、伏見城普請を分担。文禄4年、5,800石を加増され、本知の4,200石と併せて1万石となった。所領は播磨、摂津、伊勢に点在していた。

文禄5年閏7月13日に発生した慶長伏見地震以降は、復興事業に関連した大坂の都市改造計画にかかわた。

慶長3年3月15日の醍醐の花見では三の丸殿に御輿添頭(警護役)として随従。同年8月15日、小出秀政らと共に秀頼の傅役(輔佐役)5名の1人として指名され、大坂城番の城詰めとして近侍することになった。

豊臣家家老

慶長4年(1599年)1月10日、豊臣秀頼が五大老・五奉行に伴われて伏見城から大坂城に遷った際、自邸の無い徳川家康は伏見城に戻るまで、且元の屋敷に2泊している。以後ふたりは連絡を取り続けていくことになる[10]。慶長5年(1600年)長束正家ら奉行衆より、小出秀政と且元は大坂城の所務の監督的な立場に、家康ら大老衆からは石田正澄、石川貞清・頼明兄弟と共に御奥の警護役に任じられている[11]。

9月の関ヶ原の戦いでは文治派奉行衆を中心とした石田三成方(西軍)に付き、秀政、頼明、弟の貞隆などの旗本も加わる大津城の戦いに、増田長盛と同じく家臣を派遣したが、武断派武将らを中心に支持を得た家康方・東軍勝利の後は、長女を家康への人質に差し出し、豊臣と徳川両家の調整に奔走した。この功績により、逆に家康から播磨国と伊勢国の所領6千石と引替に大和国竜田2万4千石を与えられた[注釈 5]。また同じ頃、茨木城の城主となった。

以降、家康の政治を幼い秀頼の代行として承認し、協力する立場となった。当初は全国の蔵入地を総監する立場から、徳川氏の所務方の大久保長安の検地]などに協力。また寺社奉行として、当初は豊臣公儀の政策だった畿内を中心とした多数の寺院復興事業に取り組む。

慶長9年の秀吉7回忌と同15年の13回忌の大祭(臨時祭礼)では総奉行を務める。また朝廷との橋渡しを務めた他、慶長14年の後陽成天皇の寵姫と不良公家の乱行醜聞として悪名を轟かせた猪熊事件では、京都所司代の板倉勝重に協力した。

慶長10年頃からは、家康から豊臣家直轄地の摂津国・河内国・和泉国・小豆島[16]を管轄する、国奉行のような立場に任じられる。同年までを区切りに行われた本多正純による西国33国の郷帳・国絵図作成事業では、奉行担当国の絵図作成だけではなく、家康在所の伏見城内において全般的な実務にも当たっている。

慶長16年、駿府城を本居としていた家康が4年ぶりに上洛。これより前に家康から秀頼に二条城での会見要請があり、秀頼の母・淀殿は「家康から大坂城へ来るべき」と難を示すが、且元が「関東と不和となり合戦起こらんこと必定」と上洛を説得をして会見を実現させた。その際に吉凶を占ったクジで大凶を引くと、吉に書き直させたという。3月28日の二条城会見では且元も同席した。 同年の禁裏普請では、大坂方で3万石を負担した。

既に慶長11年には、家康らの意向に沿って管轄内にキリスト教禁止令を発布していたが、慶長19年には、前年公布の以心崇伝が起草した禁止令に従い、教会を打ち壊して棄教政策を徹底し、53人を肥前国長崎へ送った。

方広寺鐘銘事件

慶長19年3月には、再建開始から14年目の方広寺大仏殿がほぼ完成し、秀頼の名において全国から鋳物師を集める。 銘文を南禅寺長老の文英清韓に選定させていた梵鐘も4月には完成し、奉行代表として「片桐東市正豊臣且元」の名も刻まれている。棟札の書は三井寺の興意法親王による。

5月、家康は且元に対して方広寺の供養の導師に真言宗仁和寺門跡の覚深法親王を指名する。7月、後水尾天皇より大仏開眼法要を天台宗妙法院門跡の常胤法親王を指名する勅命が下される。家康は、開眼法要を8月3日、堂法要の日取りを秀吉の命日である8月18日という指示を出した[25]。18日は、秀吉17回忌の大祭の日となっていたため、且元は、両法要を8月3日とし、早天(早朝)に常胤法親王を開眼、堂法要の導師を覚深法親王とし、終日天台宗僧侶を上座とする。

7月末、板倉勝重から家康への報告により、鐘銘、棟札、座席などに疑惑がかけられる方広寺鐘銘事件が起こる。崇伝と本多正純を中心に調査が行われ、板倉勝重により大仏開眼及び供養は延期が決定される。8月13日の夜、大坂城下が静まらない中、且元、大野治長、清韓などが駿府へ派遣される[26]。17日に鞠子宿にて清韓が駿府奉行に囚えられる。

8月18日に銘文に対して崇伝が住職を務める臨済宗の南禅寺及びその下位に属する京都五山の7人の僧侶に検証が命じられ 清韓が銘文に隠し題として「国家安康」と家康の諱を用いたことは不敬とみなされ、更に林羅山より呪詛などと批難された。

19日の入府より、且元は、崇伝らへの弁明に務めたが、家康との会見も無いままだった。しかし、29日に駿府入りした大蔵卿局は家康とすんなり面会となり、鐘銘のことも話題とならずに丁寧に扱われ、家臣の山本豊久は「騙し合い」と評している。9月8日、崇伝より、大蔵卿局と共に、「大御所様の機嫌は悪くないので、大坂で話し合いした上で、以降も徳川家と豊臣家の間に疎遠や不審の無いような対策を決め、江戸に盟約書を参じてもらいたい」と伝えられ、9月12日に帰坂する。

徳川家に譲歩の姿勢が無いと見て取った且元自身によるものか、裏で崇伝らに半ば言い含められたものかは不明だが、戦争を避けるために「秀頼の駿府と江戸への参勤」、「淀殿を江戸詰め(人質)とする」、「秀頼が大坂城を出て他国に移る」の中からひとつを早急に選ぶことを提案するが、大野治房や渡辺糺といった淀殿の側近たちから家康との内通を疑われるようになる。 9月23日、織田信雄より薄田兼相らを討手とする暗殺計画を知らされ屋敷に篭り守りを堅める。 秀頼や木村重成からこれを調停する動きがあったものの、28日に高野山に入るとして城を出ることを決め、秀頼側からも不忠者であることを理由に改易が決められる。そこで蔵米や金などの勘定の引き継ぎを済ませると、10月1日に300程の雑兵を率き連れ、弟の貞隆や石川貞政らと共に大坂城を玉造門より退去した。且元は貞隆の茨木城へ入り、勝重に援兵を要請した。 この日は、既に勝重から且元の屋敷が打ち壊されたなどの報告を受けていた家康による、徳川方からの大坂の陣の宣戦布告日でもある。

大坂の陣

大坂の陣には家康に人質を送って従属し、10月10日には、且元は土佐国へ大坂への米の回送を禁じている。10月12日には家臣の多羅尾半左衛門を300の兵で堺の救援に向かわせたが既に遅く、迎撃されて半左衛門も戦死に至る。自らも本隊を率いて、海路を進むために尼崎の港を目指したが、上手くいかずに逃げ帰る。

家康が二条城に到着した23日には軍議に加わり、先鋒を命じられる。11月1日には小豆島周辺3ヶ国に物資の回送と大坂城の経済封鎖を命じ、3日には絵図の制作にあたり、5日には今井宗薫ら堺衆の奮戦を賞賛するなど、徳川方に厚い全面的な協力をした。12月、徳川方は真田丸の戦いでの敗戦や兵糧不足の問題などで戦況は思わしくなかった。そこで16日より北側だけでも100門以上の大筒や石火矢での攻撃を開始し、18日には且元も家康の砲術方の数十人を率いてこれ加わり、備前島から本丸の淀殿近くへの砲撃などを行った。この戦果が大坂方を講和の席につかせる一つの契機となった。

慶長20年(1615年)1月に隠居を願い出たが許されず、竜田や伏見などに転居の後、4月は駿府に屋敷が与えられた。江戸への拝謁の途上で夏の陣が起こると、4月26日の夜半には竜田城の周辺へ放火が行われた。

5月6日午後、且元は道明寺に到着。7日早朝、久宝寺で将軍・徳川秀忠麾下の弟・貞隆の隊に合流し、軍監・石川貞政、蒔田広定ら諸将と会した。且元・貞隆隊は岡山口への布陣を命じられた。 初陣の嫡男・片桐孝利には家臣の梅戸八右衛門を付けて送っている。

大坂城の落城後、大野治長が秀頼や淀殿が山里丸にいることを、彼らの助命嘆願の依頼と共に且元に知らせてきたので秀忠に通報し、豊臣氏は助命叶わず滅亡した。

前年より肺病を患い、家康より送られた片山宗哲の診察を受けていたが、大坂夏の陣から20日ほどした5月28日に京屋敷にて60歳で死亡した。 葬儀は大徳寺で行われた。

且元の跡は嫡男の孝利が跡を継いだが、竜田藩1万石はその甥で4代片桐為次が早世したことで明暦元年(1655年)に無嗣断絶となった。こうして且元の系統は絶えたが、大和小泉藩1万1千石の藩主となった弟・片桐貞隆の家系は明治まで大名として存続して家名を伝え、その子孫は明治になって子爵に叙せられている。

逸話

片桐東市正且元(落合芳幾画「太平記英勇伝七十五」より)

片桐東市正且元(落合芳幾画「太平記英勇伝七十五」より)- 兄の賢珍を継いで、天正17年に近江国草津の芦浦観音寺の住職と、近江国と大和国で合わせて4万石の蔵入地の代官となるが、豊臣秀吉に若き日の且元と石田三成の教育を命じられた。

- 『絵本太閤記』に、山崎の戦い決着後の夜に、死体を装って秀吉に不意打ちしようとした明智光秀の側近の明智光近を討ったという且元の活躍。

- 『多田雪霜談』によると、天正14年、秀吉により摂津山下城主・塩川長満の攻撃を、池田輝政、堀尾吉晴と共に命じられた。山崎の戦いで光秀に味方し逃亡した地黄城の能勢頼次の旧領は長満の領地となっていたが、後に秀吉の命で頼次に戻されており、それを九州征伐で頼次が留守になったところで長満が再領有しよう攻撃したためだという。『川西市史』ではこれを別説とし、『高代寺日記』によれば、塩川氏の取り潰しの原因はお家騒動だと記している。また『能勢町史』によると、頼次は島津義弘が能勢郡を在京賄料として拝領していた天正年間に、野間神社の再興願いを聞き遂げられており、秀吉の死後には徳川家康に取り立てられ、関ヶ原の戦いの後に3千石で再興となる。その後、大坂夏の陣の出陣による留守中に、大坂方となった長満の子の塩川頼面が領内に攻め込み、それを頼次を含めた徳川軍が破り、頼次は5377石に加増されている。

- 慶長19年、豊臣家と徳川家の関係は緊張が高まり、2月17日には家康はイギリス商人より大砲、弾薬、鉛600キログラムを購入。『東武談叢』などによると、前田利長に豊臣家の織田長益と大野治長から、調練の依頼及び軍資金と兵糧の準備完了を報告する密書が送られており、利長は家康へ転送している。6月22日、徳川家康より且元と大野治長は、豊臣家が浪人を召し抱えて調練に励んでいるという風評への憂慮を告げられ、その一方でそれぞれ5千石の加増を受けたとしている。

蒲生郡志には、

蒲生郡志には、 江藤加賀右衛門屋敷(青木加賀右衛門・

江藤加賀右衛門屋敷(青木加賀右衛門・

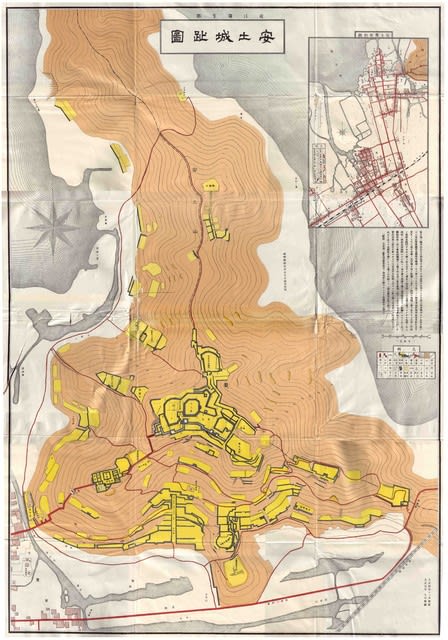

江州安土古城図

江州安土古城図

江藤屋敷の石垣

江藤屋敷の石垣

虎口

虎口 南曲輪の敷石

南曲輪の敷石  安土城前掘

安土城前掘 武藤屋敷

武藤屋敷

観音寺城遠景

観音寺城遠景

「安土城」と「江藤屋敷」の間の堀切

「安土城」と「江藤屋敷」の間の堀切 江藤屋敷の石垣

江藤屋敷の石垣

虎口(屋敷内から)

虎口(屋敷内から)

安土城天主(宮上茂隆復元案)を模した(伊勢・安土桃山文化村にある天守風建物)

安土城天主(宮上茂隆復元案)を模した(伊勢・安土桃山文化村にある天守風建物)