後藤又兵衛討ち死に報告 豊臣秀頼に、書き付け発見

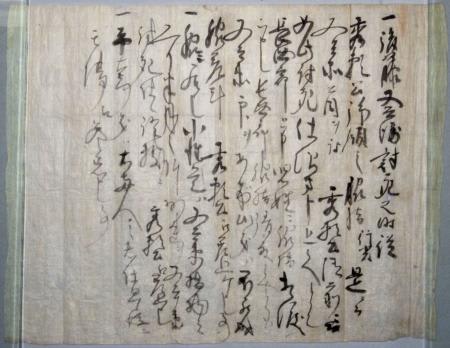

大坂の陣で後藤又兵衛が討ち死にしたことを、配下の武士が豊臣秀頼に報告した書き付け

大坂の陣で後藤又兵衛が討ち死にしたことを、配下の武士が豊臣秀頼に報告した書き付け

岡山県立博物館は17日、徳川家が豊臣家を滅ぼした大坂の陣(1614~15年)で豊臣側の「五人衆」として戦った後藤又兵衛が討ち死にしたことを、配下の武士が豊臣秀頼に報告した書き付けが、京都府内で見つかったと発表した。

同館によると、腰に重傷を負った又兵衛は配下の武士に自身の首を討たせていたが、書き付けでは、その際に秀頼から授かった脇差し「行光」を使っていたことが初めて分かったという。

書き付けは縦27・4センチ、横35センチ。又兵衛の下で戦い、秀頼に又兵衛の討ち死にを報告したとみられる金万平右衛門の子孫宅で見つかった。25日から同館で展示する。

【京都新聞 2016年11月17日 12時55分 】

高さ2・8メートル、南北14・5メートルにわたって確認された指月城とみられる石垣と堀跡(京都市伏見区桃山町泰長老)

高さ2・8メートル、南北14・5メートルにわたって確認された指月城とみられる石垣と堀跡(京都市伏見区桃山町泰長老) 京都府庁の北側で見つかった、戦国時代の自衛施設「上京の惣構」とみられる東西方向の大規模な堀(京都市上京区)

京都府庁の北側で見つかった、戦国時代の自衛施設「上京の惣構」とみられる東西方向の大規模な堀(京都市上京区) 現地説明会は19日午前10時半と午後1時半の2回。現地事務所の携帯電話090(3995)3936(当日のみ)。

現地説明会は19日午前10時半と午後1時半の2回。現地事務所の携帯電話090(3995)3936(当日のみ)。