三上藩陣屋(参考資料:Wikipedia:ウィキペディア)

三上藩(みかみはん)は、現在の滋賀県野洲市野洲町三上に存在した藩。藩庁は三上陣屋(城主格)

藩主家は遠藤氏である。

遠藤家は美濃郡上藩2万4000石を領していたが、元禄2年(1689年)に第4代藩主遠藤常春が謎の死を遂げると、これが家臣団を二分する家督騒動に発展。跡目を相続した遠藤常久も元禄6年(1693年)7歳の時に家臣によって毒殺されるに及び、ここに郡上藩遠藤家は無嗣改易となった。

しかし藩祖・遠藤慶隆の功績が特に考慮された結果、時の将軍・徳川綱吉は側室・お伝の方の妹と旗本・白須正休の間にできた長男を、いったん遠藤家の遠縁にあたる美濃大垣新田藩1万石の藩主・戸田氏成の養子としたうえで、これを改めて遠藤家に入れて遠藤胤親と名乗らせ、この胤親に常陸・下野で都合1万石を与えた。こうして旧郡上藩遠藤家とはまったく無縁ながらも胤親が大名に取り立てられたことで、遠藤家は形ながらも家名存続を果たしたのである。この胤親が元禄11年(1698年)に近江四郡に移封となり、ここに三上藩が立藩した。

若年寄となった第5代藩主・遠藤胤統は、嘉永5年12月(1853年2月)、江戸城西の丸造営の功績を賞されて2000石の加増を受けた。幕末の万延元年(1860年)には城主格に格上げされている。胤統は文久3年(1863年)に隠居し、後を孫の遠藤胤城が継いだ。胤城は講武所奉行に任じられ、長州征伐などに活躍。

徳川慶喜の代には奏者番に任じられて将軍側近となり、佐幕派としての立場を貫いた。しかしこのため、慶応4年(1868年)1月に新政府から朝敵と見なされて領地を召し上げられた。しかし同年5月には罪を許されて領地を戻され、翌年6月には三上藩知事に任じられた。胤城はその後明治3年(1870年)4月に藩庁を和泉国吉見に移したため、以後は吉見藩と呼ばれることとなった。

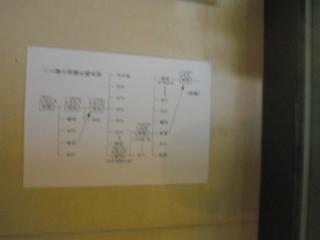

歴代藩主

遠藤(えんどう)家

準譜代。1万石→1万2,000石。

- 遠藤胤親(たねちか)【元禄11年(1698年)3月7日藩主就任-享保18年(1733年)9月25日隠居】

- 遠藤胤将(たねのぶ)【享保18年9月25日藩主就任-明和8年(1771年)4月12日死去】

- 遠藤胤忠(たねただ)【明和8年6月4日藩主就任-寛政2年(1790年)2月20日隠居】

- 遠藤胤富(たねとみ)【寛政2年2月20日藩主就任-文化8年(1811年)6月23日隠居】

- 遠藤胤統(たねのり)【文化8年6月23日藩主就任-文久3年(1863年)9月25日隠居】

- 遠藤胤城(たねき)【文久3年9月25日藩主就任-明治3年(1870年)4月14日移封】

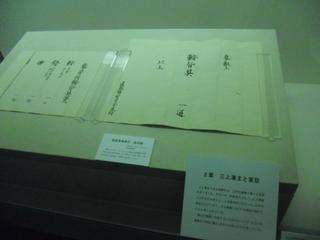

藩士「鷲見(スミ)家の歴史」

藩主の遠藤家はもと美濃の郡上を領していた一族である。一時は無嗣改易の危機にも陥ったが、徳川家の裁量により養子を得て、17世紀末期に三上藩の藩主となった。

鷲見家ももとは美濃の郡上八幡・鷲見郷に住していた武士の一族である。

遠藤家の家臣として三上にまで移りすみ、家老として江戸時代末期までこの地に家を構えていた。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

(野洲市歴史博物館)

(野洲市歴史博物館) 御殿跡の西側には石積み

御殿跡の西側には石積み

浄専寺に移築された永原御殿の移築門

浄専寺に移築された永原御殿の移築門 浄専寺に移築された永原御殿の移築門

浄専寺に移築された永原御殿の移築門  (野洲市歴史博物館)

(野洲市歴史博物館)

復元模型(野洲市歴史博物館)

復元模型(野洲市歴史博物館)