JRふれあいハキング

JRふれあいハキング

毎週 土曜日 滋賀 近江鉄道 市辺駅 10:30分集合

基本案内コース 市辺駅⇒船岡山(万葉歌碑)⇒金柱宮跡⇒太郎坊宮⇒太郎坊宮駅

観光ボランティアガイド 無料案内 所要時間2:00

せつた地蔵(太郎坊宮参道を筏川の橋を越え、すぐ左)

東を向いて

東を向いて

詠 歌

あさひうけ 夕日かがやく じおんどの 佛のおしえ 守れもろ人

お堂前に

お堂前に

暗渠の下の「丁石地蔵」を歩道と車道の境に祀られてます。 後方のお山が「太郎坊宮 阿賀神社」

暗渠の下の「丁石地蔵」を歩道と車道の境に祀られてます。 後方のお山が「太郎坊宮 阿賀神社」

暗渠になったらすぐに常夜灯が(宿自治会館前)

暗渠になったらすぐに常夜灯が(宿自治会館前)

此処から、暗渠にして歩道になってます、せつた地頭まで!

此処から、暗渠にして歩道になってます、せつた地頭まで!

筏川に、1丁毎に(お花をお供えするようにケトウの花が!)

筏川に、1丁毎に(お花をお供えするようにケトウの花が!)

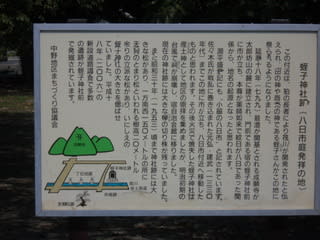

蛭子神社(八日市庭発症の地)

日野商人の故郷。 “豪商”が残した”桟敷窓”・・・・・商人屋敷は変わっても「見越しも松」と「桟敷窓」は城下町には脈々と

日野商人の故郷。 “豪商”が残した”桟敷窓”・・・・・商人屋敷は変わっても「見越しも松」と「桟敷窓」は城下町には脈々と

Eコースの担当ガイドさんと出発前の情報交換

Eコースの担当ガイドさんと出発前の情報交換

小学校正門横に(日野商人像(二宮金次郎像はあるのかな?)、マンホールも「台八車にシャクナゲと綿向山と日野商人」

小学校正門横に(日野商人像(二宮金次郎像はあるのかな?)、マンホールも「台八車にシャクナゲと綿向山と日野商人」

「日野椀」

「日野椀」

日野商人・八幡商人の年表

日野商人・八幡商人の年表 街道沿いの日野商人屋敷(城下町)

街道沿いの日野商人屋敷(城下町)

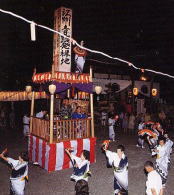

日野まつりの曳山

日野まつりの曳山

蒲生氏の菩提寺「信楽院」

蒲生氏の菩提寺「信楽院」

火伏の愛宕山のお札

火伏の愛宕山のお札

文武両道にたけた氏郷公は「利休七哲の一人」

文武両道にたけた氏郷公は「利休七哲の一人」

「モーア」の表札が!

「モーア」の表札が! 日野が気に入って古い屋敷を買って住みつく自分で修復しながら、日野の町づくりにも一生懸命その名は「モーアさん」

日野が気に入って古い屋敷を買って住みつく自分で修復しながら、日野の町づくりにも一生懸命その名は「モーアさん」

伝統の花飾り「ホイノボリ」を奉納する南山王祭、滋賀県日野町大窪の日枝神社、満開のしだれ桜を思わせるホイノボリの下、氏子たちが酒で顔を真っ赤にしながら春のうたげを楽しんだ。パネル!

伝統の花飾り「ホイノボリ」を奉納する南山王祭、滋賀県日野町大窪の日枝神社、満開のしだれ桜を思わせるホイノボリの下、氏子たちが酒で顔を真っ赤にしながら春のうたげを楽しんだ。パネル!

建部堺の山之神

建部堺の山之神

母のために建立した「孝養の不動尊」。日本3大不動尊の一つ。母の五回忌の孝養のために!

母のために建立した「孝養の不動尊」。日本3大不動尊の一つ。母の五回忌の孝養のために! 五個荘の近江商人「中三井百貨店」に釜山・大邸・ソウルで協力して、鉄事業・石油・セメントの販路を拡大。元建部村長旧宅宇野邸

五個荘の近江商人「中三井百貨店」に釜山・大邸・ソウルで協力して、鉄事業・石油・セメントの販路を拡大。元建部村長旧宅宇野邸

乳橋

乳橋 乳橋地蔵

乳橋地蔵

2012年東近江大凧(世界大凧会館にて)

2012年東近江大凧(世界大凧会館にて) 大紙鳶(おおいか)

大紙鳶(おおいか)

1874年「160畳敷 時のに叶う」 沖野ケ原大いかの図

1874年「160畳敷 時のに叶う」 沖野ケ原大いかの図

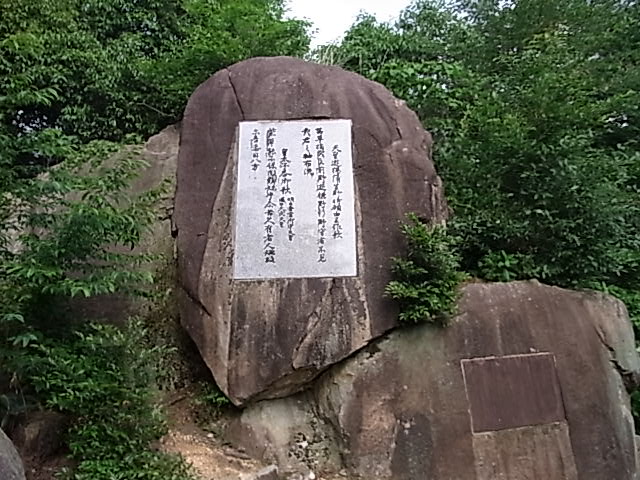

金念寺に、江州音頭発祥の桜川一門の顕著碑

金念寺に、江州音頭発祥の桜川一門の顕著碑

・墓

・墓 中野神社

中野神社

三生の樹

三生の樹 御代参街道

御代参街道

御代参街道道標(親玉本店向かい)

御代参街道道標(親玉本店向かい)

薬師寺

薬師寺 境内の不動明王

境内の不動明王 水掛不動(薬師寺の門横)

水掛不動(薬師寺の門横)

ヴォーリス建築(旧住井歯科)

ヴォーリス建築(旧住井歯科) 田中うどん(乾麺製造)・・・ヴォーリス建築(旧住井歯科)の向かい

田中うどん(乾麺製造)・・・ヴォーリス建築(旧住井歯科)の向かい

清水川奉行高札と清水川(元湧水・・・現在ポンプアップ)

清水川奉行高札と清水川(元湧水・・・現在ポンプアップ)

一宮神社

一宮神社

額田王の立像(昭和天皇在位60年=1985年京都の復元師に」より彩色された)

額田王の立像(昭和天皇在位60年=1985年京都の復元師に」より彩色された) (400年前の市場まつりで山車飾られていた立像=彩色前の写真)

(400年前の市場まつりで山車飾られていた立像=彩色前の写真) 大海人皇子から、天智天皇に側室に蔵替えしてから歌(市宮神社)

大海人皇子から、天智天皇に側室に蔵替えしてから歌(市宮神社)

市宮神社の社務所には、氏子や信者から奉納された『恵比須様・大黒様』

市宮神社の社務所には、氏子や信者から奉納された『恵比須様・大黒様』 市宮神社の聖徳大子像道

市宮神社の聖徳大子像道

太子ホールの聖徳太子童像

太子ホールの聖徳太子童像

近江八幡・安土町の南東にある箕作山(みつくりやま)は、地元では岩戸山の名で親しまれています。

近江八幡・安土町の南東にある箕作山(みつくりやま)は、地元では岩戸山の名で親しまれています。

この山頂にある巨大な一枚岩に、13体の仏さまが刻まれています

この山頂にある巨大な一枚岩に、13体の仏さまが刻まれています 巨岩に微か漢字が・・・!

巨岩に微か漢字が・・・!

ロープウェーの山上駅前で・・・!

ロープウェーの山上駅前で・・・!

本丸跡には、秀次の母・豊臣秀吉の姉の日秀(智)が開基の村雲門跡瑞龍寺が・・・

本丸跡には、秀次の母・豊臣秀吉の姉の日秀(智)が開基の村雲門跡瑞龍寺が・・・

城下町絵図で・・・!

城下町絵図で・・・! 西の丸から、琵琶湖と長命寺・・・!

西の丸から、琵琶湖と長命寺・・・!

雨で・・・蒲生野も瓶割山城址や雪野山も

雨で・・・蒲生野も瓶割山城址や雪野山も 八幡公園の秀次館・家臣屋敷跡!

八幡公園の秀次館・家臣屋敷跡! 八幡城の縄張り・・・!

八幡城の縄張り・・・! 従一位 関白 豊臣秀次公の銅像(八幡公園)

従一位 関白 豊臣秀次公の銅像(八幡公園) 日牟礼神社~

日牟礼神社~

絵馬も「そろばん」??

絵馬も「そろばん」??

石積の町・・・坂本はほとんど「穴太積み」

石積の町・・・坂本はほとんど「穴太積み」

猿の霊石(東本宮を出て振り返れば、お猿さんが座ったように見えます)

猿の霊石(東本宮を出て振り返れば、お猿さんが座ったように見えます)

研修会終了後、世界大凧会館に到着、解散です!

研修会終了後、世界大凧会館に到着、解散です! 乳橋

乳橋

乳橋地蔵の紙芝居・・・

乳橋地蔵の紙芝居・・・ 嫁取り橋・・・

嫁取り橋・・・

市宮神社の額田王

市宮神社の額田王

「天皇、蒲生野に遊猟する

「天皇、蒲生野に遊猟する