いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

2020-04-13 11:52:27にアップした記事を若干改訂して 2022-01-08 12:53:32に再投稿しましたが、その後分かったことがあったので(注3)を追加しました。また、いいコメントが入りましたので、お付き合いください(*^▽^*)

「【検証13】奴国~邪馬台国時代の北部九州は?」のつづきを書こうと調べているうちに、いままで心に引っかかっていた「室見川銘板」の謎がわかったので先に書くことにする。

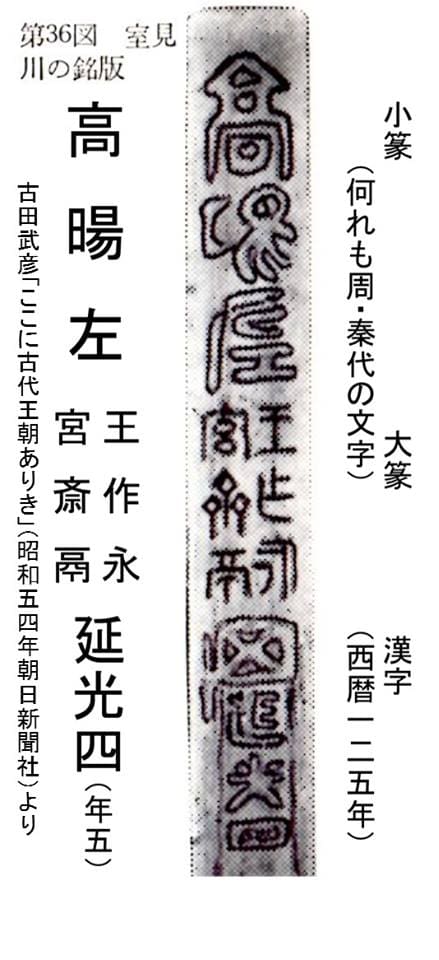

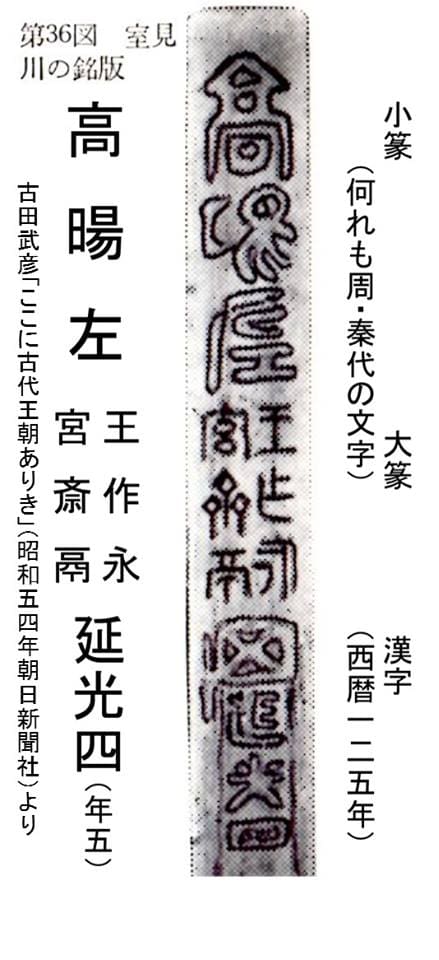

1948年に室見川河口近くの西鴈で「高暘左 王乍永宮齊鬲 延光四年五」と書かれた文鎮状の銅片「室見川銘板」が見つかっている。後漢安帝の延光四年(西暦125年)五(月)のものだ(注1)。

出野正さんの『「室見川銘板」の意味するもの』を参考にすると、

銘板の文面は

「高暘(神仙の住む扶桑国)が左(たす)くる王が永宮を作り、

鬲(れき)を齊(ととの)ふ」

ということだ。

鬲は周代の祭祀に使う三足の青銅器。

ということは?

「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」で推理したとおりということになる!

年号が西暦125年ということから、107年に後漢安帝に倭国王として朝貢した師升から18年後だから、恐らくまだ師升王の時代だろう。

室見川は奴国の領域だろうが、その直ぐ西側に伊都国がある。室見川は伊都国(糸島市瑞梅寺)に源を発しているのだ。

文面は「倭国王が伊都国を永遠の都(王宮)と定め、祭祀を整えた」という意味なのだから、周代の祭祀に強いこだわりを見せているので、師升王の出自はやっぱり奴国の司祭だったと考えられる。

これは古代史を書き変えるとても重大な証拠なのだ!

安帝に献上した160人もの生口(奴隷)はやはり、奴国の宮廷楽師師升らのクーデターで捕らえられた奴国大王スサノヲの部下たちだろう。

「記紀神話」では高天原の神々が乱暴者のスサノヲを捕らえて、髯を抜き爪を剥がす拷問をして追放し全財産を没収したとあるが、史実に基づく話だった。金印のありかを白状しないので結局殺したのだろう。金印はスサノヲの部下のアズミ族が逃げる途中で、志賀島に埋めて隠したからだ。師升は手に入らなかったので、後漢に倭国王として認められるために大人数で朝貢したということだ。

「日本書紀」では五世紀の応神天皇十六年に、当時、朝鮮半島にあった百済の王仁(わに)が、『論語』と『千字文(せんじもん)』を献上して、日本で初めて漢字が伝わったとされているが、編纂に参加した百済人の書いたデタラメだった。

すでに漢字は、遅くとも、弥生時代後期には伝わっていたのだ。

最近になって三雲遺跡などで出土した砥石と思われていたものが硯(すずり)の欠片だったことが分かった。また福岡市博多区雀居遺跡で見つかった木製の組合せ机は弥生時代後期後半のもので、伊都国の王宮の三雲・井原遺跡から同じ時期の硯も見つかっているし、当時の対外交易センターだった今宿五郎江遺跡では竹簡や木簡を入れる漆塗り赤彩筒状木製品の一部と思われるものも見つかっているから、当然、漢字を読み書きできる倭人が居たと考えられるのだ。

そこで「魏志倭人伝」に書かれた国名や人名などが伊都国を除き、ほとんど卑字が使われていたが、従来そのことが全く無視されていた。これは、漢字を知らない倭人からその発音を聞いた魏の役人が適当に漢字を当てたとされていたのだ。しかしこれは大きな間違いだった。

当時の倭国に漢字を読み書きできる倭人が魏の役人に書いて教えたと考えるのが自然なのだ。

ちなみに伊都国の「伊」は夏王朝末期から殷 (商) 王朝初期にかけての伝説的な政治家で、商の成立に大きな役割を果たした人物「伊尹 (いいん)」を想起させるものだ。

wiki「伊尹 (いいん)」に「後世、伊尹は名臣として評価されているが、太甲の追放の一事に関しては、臣下でありながら主君を押し込めたこと、簒奪ではないかということが議論されることになる(孟子・尽心上篇)。」とある。

景初三年(239年)六月に魏への朝貢のために帯方郡を訪れた大夫難升米が書いて教えた伊都国という地名は「伊尹 (いいん)」に因む都という意味なのだ。難升米は魏から正規軍の軍旗である黄幢を直接授けられているので、倭国の軍事を掌握する人物、つまり政治の実権を握っていた倭国王だと分かる。魏志倭人伝では女王卑弥呼の政治を輔佐する男弟としているが、これは魏の実力者司馬懿の功績を持ち上げるための政治的な理由からであって、卑弥呼(姫巫女あるいはヒメゴ)を、表向き、倭国を統治する女王としたのだ。倭国王難升米は伊都国の男王であり、孟子も読む教養人だったと考えられる(「【検証22】難升米という人物は?(その1)」参照)。

奈良時代に奴国を「儺県(なのあがた)」としているのも、「儺」は「追儺(ついな)」、つまり「鬼やらい」を意味し、鬼のような乱暴者のスサノヲを高天原から追放した「神やらい」から来た地名なのだ。つまり八世紀の人々は師升のクーデターによって奴国が滅んだ史実を知っていたということを意味するのだ。難升米の難は「漢委奴国王」の金印で「倭」の人偏を省略したのと同じ流儀で、「儺」を「難」としたものだとすれば、師升の事績から伊都国王の姓を「難升(なしょう)」としたと分かる(注2)。「米(まい)」が王の名前だ(注3)。

そのうちに伊都国辺りで竹簡か木簡が見つかるかもしれない(^_-)-☆

(注1)古田武彦「ここに古代王朝ありき」(ミネルヴァ書房)、2010、pp.167-183 に詳しく解説されている。発見から二十年後に、北京大学に鑑定を依頼したところ「清朝人の作った文鎮だろう」との回答だった。その後、漢王朝が倭国王に下賜したものという説がでたが、文面から見ると中国人が書いたものではなく倭人が作ったものというのが古田氏の結論だった。

なぜ、このような本文の字体を、小篆(秦代に使われた字体)・大篆・漢字とする組合せとしているのかについても、以下のような見解を述べられている。

当時は既に周・秦の六百年以上使われてきた「周字」に年号だけ「簡化文字」の「漢字」を用いる「異様な文字結合は、漢王朝の作者のなしうるところではない」とし、「また、後世(清朝や江戸期)の文人のなしうるところではない。なぜなら彼らが古風な「周字」の味わいを好んで刻入するとき、わざわざ見慣れた「漢字」を挿入すべきいわれはないからである。」と書体の謎も解明している。

日本で作られた最古の金石文であり、倭国王師升によるもので間違いないと思う。

(注2)「王乍永宮斎鬲」の「乍」も「作」のニンベンを省略したものだからやはり、当時の流儀だと分かる。

(注3)米(まい)は王の名前ではなく、米は「め」と読むと目=頭目(かしら)という意味になることが分かりました。

ですから、難升米は奴国を滅ぼした師升王に因む儺升王一族のかしら、つまり伊都国を王都とする倭国王を意味するもので、大夫難升米の先代も難升米と呼ばれたと考えられますね。(2022.4.1 追加)

【参考記事】

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

周王朝 2014/04/29 Natou Takeo@YouTube

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング2020-04-13 11:52:27にアップした記事を若干改訂して 2022-01-08 12:53:32に再投稿しましたが、その後分かったことがあったので(注3)を追加しました。また、いいコメントが入りましたので、お付き合いください(*^▽^*)

「【検証13】奴国~邪馬台国時代の北部九州は?」のつづきを書こうと調べているうちに、いままで心に引っかかっていた「室見川銘板」の謎がわかったので先に書くことにする。

1948年に室見川河口近くの西鴈で「高暘左 王乍永宮齊鬲 延光四年五」と書かれた文鎮状の銅片「室見川銘板」が見つかっている。後漢安帝の延光四年(西暦125年)五(月)のものだ(注1)。

出野正さんの『「室見川銘板」の意味するもの』を参考にすると、

銘板の文面は

「高暘(神仙の住む扶桑国)が左(たす)くる王が永宮を作り、

鬲(れき)を齊(ととの)ふ」

ということだ。

鬲は周代の祭祀に使う三足の青銅器。

ということは?

「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」で推理したとおりということになる!

年号が西暦125年ということから、107年に後漢安帝に倭国王として朝貢した師升から18年後だから、恐らくまだ師升王の時代だろう。

室見川は奴国の領域だろうが、その直ぐ西側に伊都国がある。室見川は伊都国(糸島市瑞梅寺)に源を発しているのだ。

文面は「倭国王が伊都国を永遠の都(王宮)と定め、祭祀を整えた」という意味なのだから、周代の祭祀に強いこだわりを見せているので、師升王の出自はやっぱり奴国の司祭だったと考えられる。

これは古代史を書き変えるとても重大な証拠なのだ!

安帝に献上した160人もの生口(奴隷)はやはり、奴国の宮廷楽師師升らのクーデターで捕らえられた奴国大王スサノヲの部下たちだろう。

「記紀神話」では高天原の神々が乱暴者のスサノヲを捕らえて、髯を抜き爪を剥がす拷問をして追放し全財産を没収したとあるが、史実に基づく話だった。金印のありかを白状しないので結局殺したのだろう。金印はスサノヲの部下のアズミ族が逃げる途中で、志賀島に埋めて隠したからだ。師升は手に入らなかったので、後漢に倭国王として認められるために大人数で朝貢したということだ。

「日本書紀」では五世紀の応神天皇十六年に、当時、朝鮮半島にあった百済の王仁(わに)が、『論語』と『千字文(せんじもん)』を献上して、日本で初めて漢字が伝わったとされているが、編纂に参加した百済人の書いたデタラメだった。

すでに漢字は、遅くとも、弥生時代後期には伝わっていたのだ。

最近になって三雲遺跡などで出土した砥石と思われていたものが硯(すずり)の欠片だったことが分かった。また福岡市博多区雀居遺跡で見つかった木製の組合せ机は弥生時代後期後半のもので、伊都国の王宮の三雲・井原遺跡から同じ時期の硯も見つかっているし、当時の対外交易センターだった今宿五郎江遺跡では竹簡や木簡を入れる漆塗り赤彩筒状木製品の一部と思われるものも見つかっているから、当然、漢字を読み書きできる倭人が居たと考えられるのだ。

そこで「魏志倭人伝」に書かれた国名や人名などが伊都国を除き、ほとんど卑字が使われていたが、従来そのことが全く無視されていた。これは、漢字を知らない倭人からその発音を聞いた魏の役人が適当に漢字を当てたとされていたのだ。しかしこれは大きな間違いだった。

当時の倭国に漢字を読み書きできる倭人が魏の役人に書いて教えたと考えるのが自然なのだ。

ちなみに伊都国の「伊」は夏王朝末期から殷 (商) 王朝初期にかけての伝説的な政治家で、商の成立に大きな役割を果たした人物「伊尹 (いいん)」を想起させるものだ。

wiki「伊尹 (いいん)」に「後世、伊尹は名臣として評価されているが、太甲の追放の一事に関しては、臣下でありながら主君を押し込めたこと、簒奪ではないかということが議論されることになる(孟子・尽心上篇)。」とある。

景初三年(239年)六月に魏への朝貢のために帯方郡を訪れた大夫難升米が書いて教えた伊都国という地名は「伊尹 (いいん)」に因む都という意味なのだ。難升米は魏から正規軍の軍旗である黄幢を直接授けられているので、倭国の軍事を掌握する人物、つまり政治の実権を握っていた倭国王だと分かる。魏志倭人伝では女王卑弥呼の政治を輔佐する男弟としているが、これは魏の実力者司馬懿の功績を持ち上げるための政治的な理由からであって、卑弥呼(姫巫女あるいはヒメゴ)を、表向き、倭国を統治する女王としたのだ。倭国王難升米は伊都国の男王であり、孟子も読む教養人だったと考えられる(「【検証22】難升米という人物は?(その1)」参照)。

奈良時代に奴国を「儺県(なのあがた)」としているのも、「儺」は「追儺(ついな)」、つまり「鬼やらい」を意味し、鬼のような乱暴者のスサノヲを高天原から追放した「神やらい」から来た地名なのだ。つまり八世紀の人々は師升のクーデターによって奴国が滅んだ史実を知っていたということを意味するのだ。難升米の難は「漢委奴国王」の金印で「倭」の人偏を省略したのと同じ流儀で、「儺」を「難」としたものだとすれば、師升の事績から伊都国王の姓を「難升(なしょう)」としたと分かる(注2)。「米(まい)」が王の名前だ(注3)。

そのうちに伊都国辺りで竹簡か木簡が見つかるかもしれない(^_-)-☆

(注1)古田武彦「ここに古代王朝ありき」(ミネルヴァ書房)、2010、pp.167-183 に詳しく解説されている。発見から二十年後に、北京大学に鑑定を依頼したところ「清朝人の作った文鎮だろう」との回答だった。その後、漢王朝が倭国王に下賜したものという説がでたが、文面から見ると中国人が書いたものではなく倭人が作ったものというのが古田氏の結論だった。

なぜ、このような本文の字体を、小篆(秦代に使われた字体)・大篆・漢字とする組合せとしているのかについても、以下のような見解を述べられている。

当時は既に周・秦の六百年以上使われてきた「周字」に年号だけ「簡化文字」の「漢字」を用いる「異様な文字結合は、漢王朝の作者のなしうるところではない」とし、「また、後世(清朝や江戸期)の文人のなしうるところではない。なぜなら彼らが古風な「周字」の味わいを好んで刻入するとき、わざわざ見慣れた「漢字」を挿入すべきいわれはないからである。」と書体の謎も解明している。

日本で作られた最古の金石文であり、倭国王師升によるもので間違いないと思う。

(注2)「王乍永宮斎鬲」の「乍」も「作」のニンベンを省略したものだからやはり、当時の流儀だと分かる。

(注3)米(まい)は王の名前ではなく、米は「め」と読むと目=頭目(かしら)という意味になることが分かりました。

ですから、難升米は奴国を滅ぼした師升王に因む儺升王一族のかしら、つまり伊都国を王都とする倭国王を意味するもので、大夫難升米の先代も難升米と呼ばれたと考えられますね。(2022.4.1 追加)

【参考記事】

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

周王朝 2014/04/29 Natou Takeo@YouTube

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング