いつも応援、ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

49. 邪馬台国論争を振り返る~「邪馬台国論争と日本国家の起源」

丸地三郎@YouTube

邪馬台国研究史、とても参考になりました。

21世紀の現代になって科学技術は進歩しましたが、この問題がまだ解決しないのは、次のような大きな思い違いがあるからだと思います。

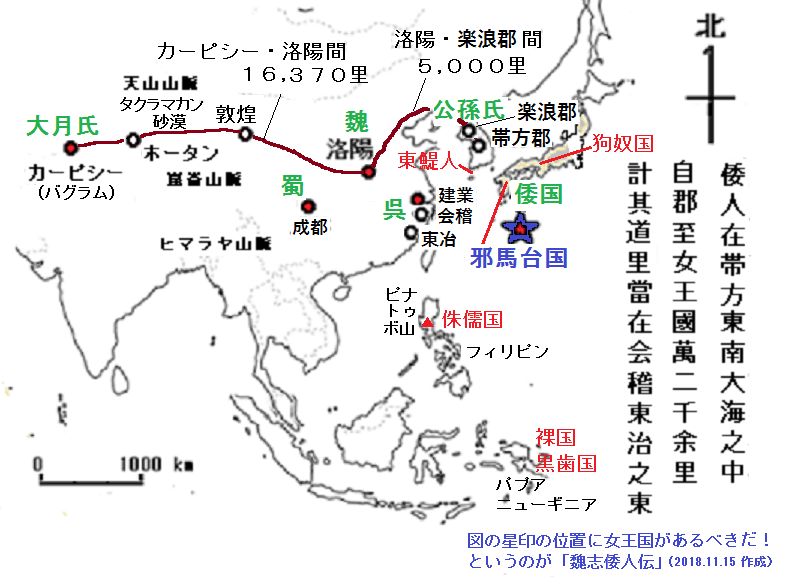

①魏志倭人伝は西晋の史官の陳寿が書いたものなので、3世紀の倭人の世界が正しく書かれているはずだから、正しく解釈すれば正解が得られる。

②記紀は天皇の歴史書だから、3世紀の倭人や邪馬台国のことが書かれていないが、神話の中に投影されているはずだ。

①については、陳寿が倭人伝を残した政治的な理由をしっかりと理解できていないで書かれた行程記事などの内容から邪馬台国の場所を想定して、自説に都合の好いように文章を解釈し、都合の悪い内容を無視しているのです。だから、万人が納得できる答えになっていないので、いまだに決着しないのです。

②については記紀が天皇の歴史書だと強く刷り込まれているので、何とか好意的に解釈して記紀の内容から仮説を立てているのです。しかし、事実、つまり考古学や民俗学などの成果と一致しないのはロマンだと感じるだけで、実際に編纂した藤原不比等の目的を見抜けません。科学的な探求になっていないのです。つまり、事実と一致する記紀の内容は真実を表している可能性がありますが、そうでない部分は虚構ですので、なぜ虚構が生まれたのかをきちんと探求しないとダメです。

これらのことを理解してアブダクションと呼ばれる科学的な推論法によって仮説構築することで日本の建国の過程を推理できます(詳細は「【必見!】考古学と民俗学からわかる日本の建国!」参照)。

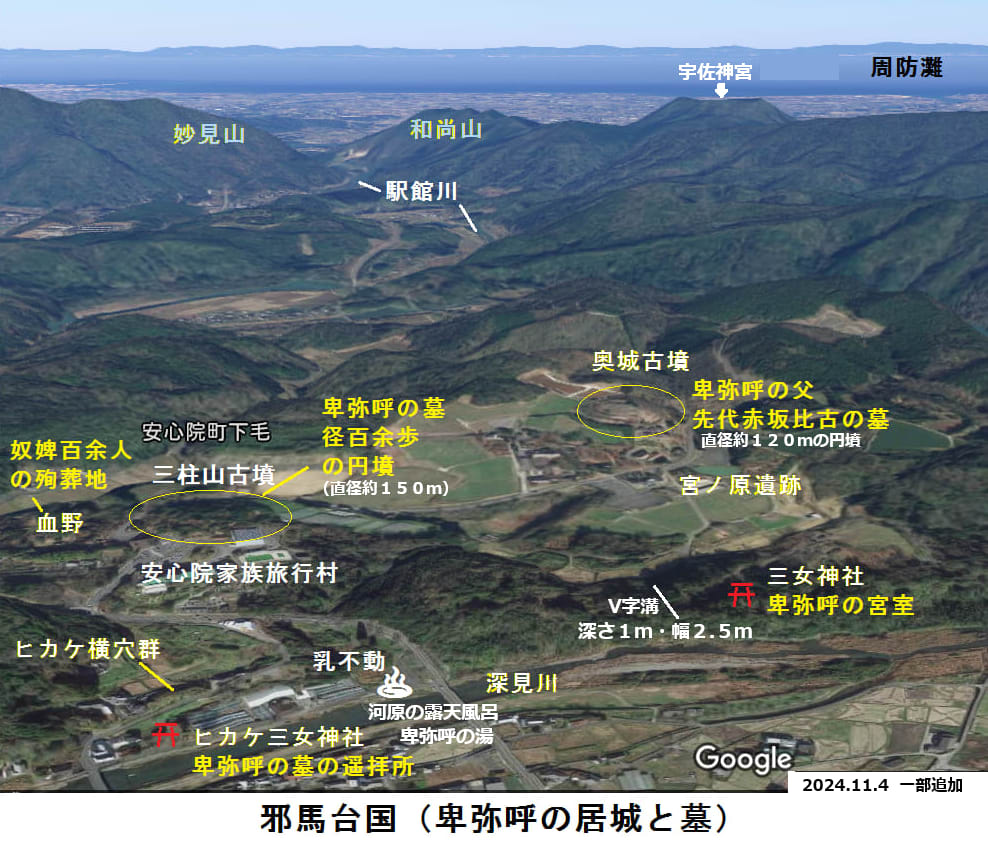

その結果、邪馬台国は宇佐にあり、卑弥呼は古代豪族和邇氏の祖の宗像女神市杵島姫命で、「径百余歩の冢」とある卑弥呼の墓が宇佐市安心院町「三柱山古墳」であることが分かりました。

卑弥呼が何故登場したのかは倭国大乱の原因を正しく理解する必要があります。同時に、日本書紀と古事記の正体も正しく理解する必要があります。

詳しくは「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」および「【刮目天の古代史】日本書紀のひみつ?」をご参照ください。お邪魔しました。

【関連記事】

【刮目天の古代史】魏志倭人伝に騙されるな!

古事記・日本書紀の正体は?

日本書紀で隠された藤原不比等にとって不都合な史実をそれとなく暴露するのが古事記の目的だったのです。古事記が暴露した主な史実は以下のとおりですよ(^_-)-☆

(1)新唐書・宋史が記した王年代紀で示した初代奴国王天御中主を、日本書紀で高天原に最初に登場する神として古事記でも登場させ、日本書紀の神代七代前に五代の別天神を紹介することによって、神代の高天原の神々が、宋史王年代紀に記載した倭国を支配した奴国王のことだと示唆した(詳細は「王年代紀は記紀神話を正した!」参照)

(2)高天原を追放された乱暴者の神が、八百万の神々に髪の毛をむしられ、手足の爪を剥がされ、全財産を没収されて追放されたと書くことによって、107年に後漢に朝貢した倭の伊都国王師升が第十八代奴国王スサノヲを殺して倭国を奪った史実を示唆した(詳細は「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

(3)日本書紀の神武東征神話が真の初代応神天皇の即位の史実を誤魔化す話であることを示唆した。日本書紀で登場するナガスネヒコの別名をトビヒコと明かすことにより、トビヒコの正体の大国主がヤマトのニギハヤヒ大王の子孫に殺された後に大国主の祟りにより、大国主の子(応神天皇)が祭祀王として纏向遺跡に呼ばれてヤマト王権が成立した史実を示唆した(詳細は「ナガスネヒコの正体は大国主トビヒコだよ!」参照)。

(4)日本建国の主役であったスサノヲの子孫の出雲・丹後王三代の王八束命(出雲国風土記の神八束水臣津野命の略称)・日高彦(大国主高野御子の父)の正体を日本書紀は日向三代の神話で隠したことを示唆する神名を与えた。八束命は淤美豆奴神(オミズヌノカミ)とした。またその子日高彦(穂高彦)を天之冬衣神(アメノフユキヌ)としたが、冬の季語がホダ(木切れ)なので八束命と日高彦が木霊イタケルの子孫であることを暗示した(詳細は「日向三代神話は出雲三代がモデルだった!」参照)。

(5)空白の四世紀の謎を解明するためのヒントを与えた。仁徳天皇が、応神天皇の皇太子菟道稚郎子(ウジノワキノイラツコ、宇治天皇)を暗殺して皇位を奪った史実や卑弥呼の弟赤坂比古(記紀の日触使主、詳細は「卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろう」参照)の孫の菟道稚郎子の妹八田皇女と仁徳天皇の子住吉仲皇子(すみのえのなかつみこ、住吉天皇)が即位した後、異母兄弟たち(履中天皇・反正天皇)に暗殺された史実に加えて、倭の五王の系譜を示唆するために日本書紀と異なる崩年干支を記載した(「空白の世紀と倭の五王の謎(その1)~(その3)」参照)。これによって富雄丸山古墳の被葬者が判明した(詳細は「【刮目天の古代史】今年の大発見第1位!(^_-)-☆」参照)。

(6)日本書紀が隠した天智天皇の真の系譜に気付かせるヒントを与えた。日本書紀が天智天皇の祖父とした押坂彦人大兄の妃糠手姫皇女(ヌカデヒメノヒメミコ)が、日本書紀が天智天皇の母とした宝皇女(タカラノヒメミコ、皇極・斉明天皇)と同じ名前の宝王(タカラノヒメミコ)だったことを明かすことで天智天皇(中大兄、中津王)の真の母が糠手姫皇女であったことを示唆した(詳細は「【刮目天の古代史】天智天皇の謎?」参照)。

通説と違うので、疑問点などよろしくお願い致します!

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ ) 古代史ランキング

古代史ランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます