いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前回の記事「ヤマト王権のルーツは吉備そして奴国だった(^_-)-☆」にウップ主様からお返事を頂き、とてもいいやりとりをさせていただきました。お付き合いください(*^▽^*)

考古学に見る邪馬台国の場所

2022/04/16 kanrekiman@YouTube

kanrekimanさん

大国主と婚姻関係のある宗像は遠賀川から瀬戸内かけて影響力を持った一族だったんでしょうね。同じく八王子で近江に伝承の多い天津彦根一族が銅鐸文化の担い手だったような気がします。天津彦根の子孫が河内国造ですし、同じく河内含む近畿一帯に分布するカミムスビ系の三嶋溝杭・天湯川・天道根・猿田彦あたりが銅鐸時代から古墳時代の変遷に絡んでそうですね。饒速日と尾張氏は同族っぽいので籠神社がある丹波は物部氏の故地かなと思っています。吉備は出雲とのつながりから天穂日あたりがあやしいかと。

宇佐神宮には口伝で記紀とは違う継承を残していますし、他の神社にも口伝で隠れた神話を残してるところがありそうですから早く公表してほしいですw

刮目天一

@kanrekiman さん 早速いいお返事ありがとうございます。とても参考になります。

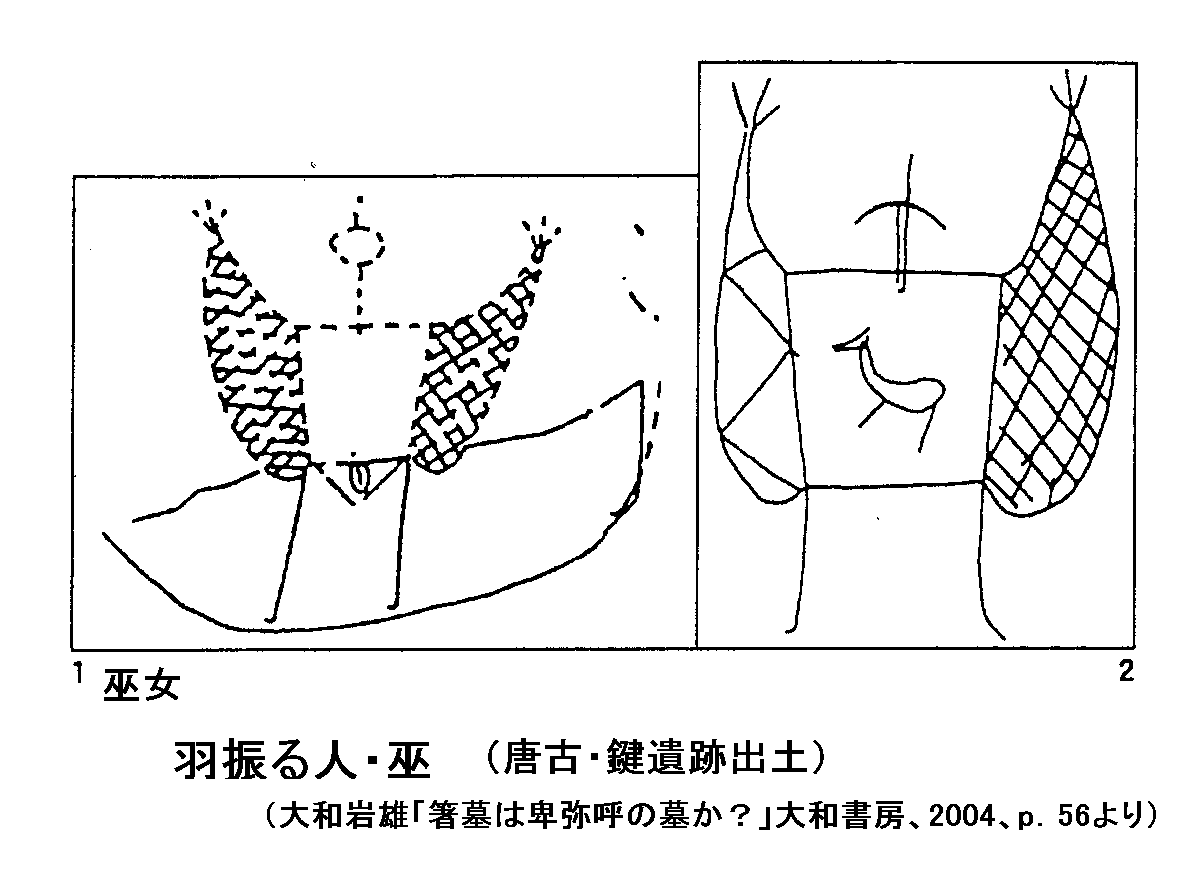

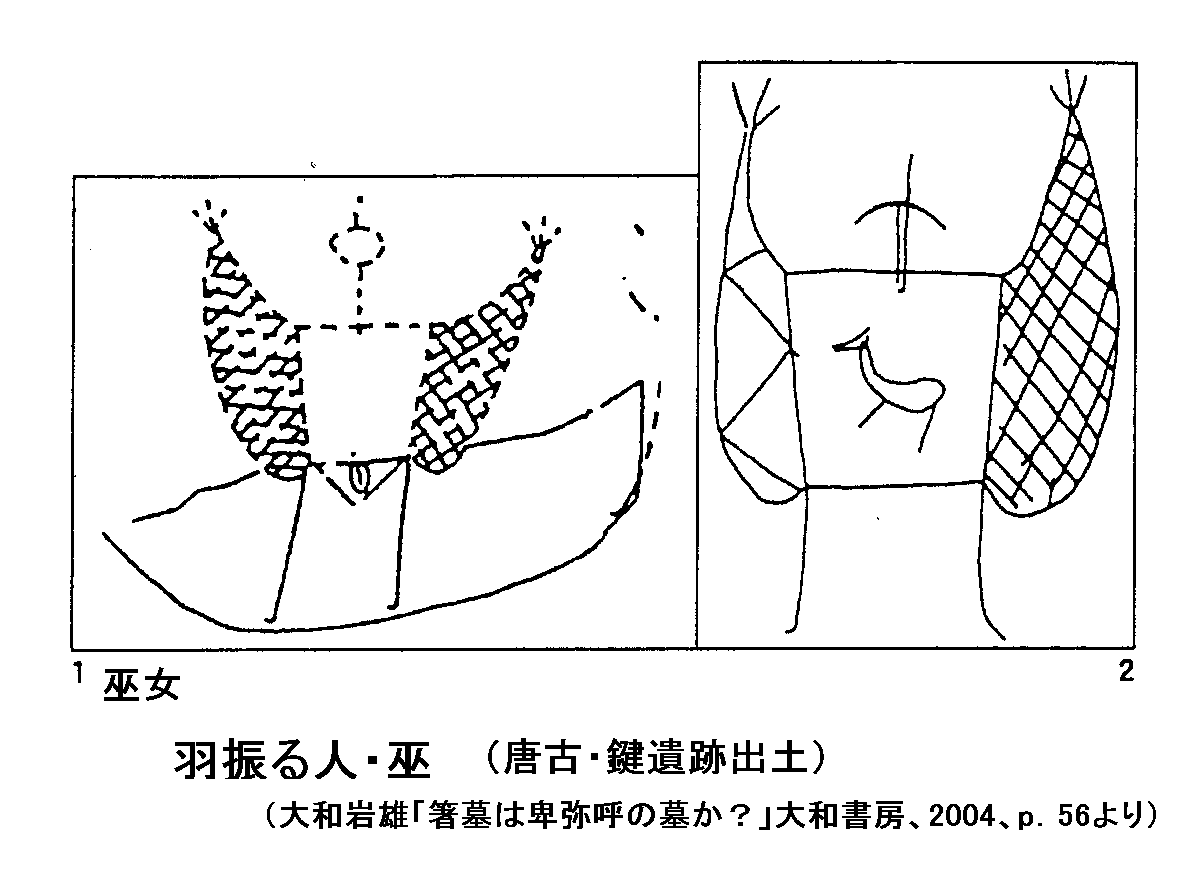

河内ですが、吉備のニギハヤヒ大王の一族が桜井市の纏向遺跡に政治都市を作るまえに移り住んできた場所のようです。纏向遺跡は唐古・鍵遺跡の人々の労力で作られています。スサノヲ大王の息子イタケル(初代狗古智卑狗)配下の縄文系の人々です。出土した絵画土器に男女の羽振(祝人・巫女)の姿があり、縄文海人ムナカタ族の姫巫女(通称ヒメゴ)であった卑弥呼や宗女台与の姿を見て取れます。その他の絵画土器から銅鐸に描かれた動物などと同じ絵が描かれているので、銅鐸文化の担い手だったと分かります。

ニギハヤヒ一族の尾張氏の祖は葛城山麓の高尾張を本拠地にして、ここから尾張に移って来たようです。ですから、尾張のもとの住民も縄文系だったようで、伊勢遺跡などの近江の人々との交流がかなりあったようです。最古級の前方後方墳も近江の神郷亀塚古墳のものが尾張や河内に作られています。ニギハヤヒ大王の配下で、すでに弥生前期から遠賀川流域に展開していた江南系倭人アズミ族が東海や信濃などを支配しており、奴国王の血を引く尾張氏が彼らの王に推戴されてたと推理しています。彼ら鏡作りが得意ですので、鉄器ではなく青銅器作りの人々のようです。ですから戦闘用は銅鏃を好んでおり、全国で尾張氏配下が活躍したことが分かりました。日本海側の縄文海人ムナカタ族を支配したスサノヲ直系の王久々遅彦が鉄器の流通を支配していましたが、尾張氏は対抗意識があったようですね。

日本書紀では神武天皇が高尾張の土蜘蛛を退治したとありますが、神武の話は建国の史実を隠すために創作されたもので、ほとんどの神社伝承も古代史を誤魔化すために藤原氏が創作したものだと睨んでいます。伝承の中からたまに日本書紀に矛盾するものが真相を伝えるものと考えていいと思います(^_-)-☆

kanrekimanさん

葛城は上鴨・中鴨・下鴨神社から年神→事代主→饒速日→剣根→武内系葛城氏のというような権力の推移が見て取てるような気がしますね

神郷亀古墳は興味深いですね!前方後方墳は物部氏の墓の可能性もあるし、分布を見ると新撰姓氏録にある天孫系が前方後円墳で天神地祇系が前方後方墳とう見方もできるし考察のし甲斐があります

刮目天一

@kanrekiman さん そうなんですヨ。神社伝承を素直に読み取ると頭がこんがらがってきますが、それが目的で日本書紀と神社伝承が作られたようですから酷いものです(注1)。当時の藤原氏でない人々はデタラメだと知っていましたが、そのような作り話で神祇祭祀を中臣氏に握らせて、本当に建国時代に活躍した祖先をもつ豪族を律令体制で締め付けて地方に追いやって没落させ、地方の荘園までも強権で奪いつくしたのが藤原氏ですから相当憎まれていますよ。結局地方で武士が台頭することになったのも中央での藤原氏の律令国家の私物化への不満からでしょう。

初期の前方後方墳の話ですが、近江の神郷亀塚古墳(全長37.9m)のほか、近江では法勝寺SDX23(全長22m)、河内に久宝寺遺跡南群1号墳(全長16.5m)と尾張の朝日遺跡の近くに廻間遺跡SZ01(全長25m)が1期(三世紀初頭)のものです。方形周溝墓に前方部を作ったものです。近江が前方後方墳の発祥地だと思います。

神郷亀塚古墳の横に豊遠迦比売命(豊岡姫=豊受大神)と白山比売を祀る式内社の乎加(おか)神社がありますが、どちらも女王台与のことです。神功皇后台与の一族の息長氏の祭祀場でしたよ。伊勢神宮外宮の祭神ですから、内宮の祭神天照大御神は台与を妃とした大国主命狗古智卑狗ですよ(「アマテラス大神はヘビだった?」参照)。ここから南西約10kmに南北400m・東西700m,広さ30haの大型宗教都市の伊勢遺跡があります。建物の構造が伊勢神宮本殿の神明造りになっているのですからどうも、伊勢神宮は伊勢遺跡を支配した息長氏が六世紀頃造ったと考えられますよ。これについてはもっと調べてから拙ブログで記事にしたいと思っています。いいヒントをどうも有り難うございます(*^▽^*)

【参考文献】

植田文雄「前方後方墳の謎」学生社 2007

(注1)日本書紀では神武天皇が高尾張の土蜘蛛を退治したとありますが、神武の話は建国の史実を隠すために創作されたもので、ほとんどの神社伝承も古代史を誤魔化すために藤原氏が創作したものです。ちなみに神武東征において、先に天孫降臨していたニギハヤヒが義理の兄であるはずのナガスネヒコを殺して神武を即位させたという話は、吉備のニギハヤヒ大王の直系の子孫の狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコ)がナガスネヒコとした大国主狗古智卑狗を討って国譲りさせた後に大国主の子供(応神天皇)を呼び寄せて祭祀王にした史実を誤魔化すものです。

狗奴国ヤマトが大国主の倭国を奪う話は、神代では大国主の国譲り神話で藤原氏の氏神タケミカズチを活躍させる神話を創作しました。また、神武東征や神功皇后による仲哀天皇の皇子たちを討って応神天皇を即位させる話も作りました。さらに崇神紀の四道将軍派遣の後に大国主の祟りでオオタタネコを呼び寄せて祀らせる話を作りましたが、討った大国主と女王台与の間の子どもを纏向に呼び寄せて、三輪山で父大国主を祀らせ、母台与を箸墓で改葬させてヤマト王権が成立した史実に近いものです。

このようにこの時代の史実を何重もの似たような話で誤魔化す目的で日本書紀が作られたのですから恐れ入ります。しかし、三世紀後半(弥生終末期から古墳初頭)における狗奴国ヤマトが日本を統一して建国した第三次倭国大乱の史実が、四道将軍と景行天皇とヤマトタケルの遠征の話として創作されたことを、鉄鏃と銅鏃の出土状況の調査から史実を基にして創作したものだったことが分かりました(「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回の記事「ヤマト王権のルーツは吉備そして奴国だった(^_-)-☆」にウップ主様からお返事を頂き、とてもいいやりとりをさせていただきました。お付き合いください(*^▽^*)

考古学に見る邪馬台国の場所

2022/04/16 kanrekiman@YouTube

kanrekimanさん

大国主と婚姻関係のある宗像は遠賀川から瀬戸内かけて影響力を持った一族だったんでしょうね。同じく八王子で近江に伝承の多い天津彦根一族が銅鐸文化の担い手だったような気がします。天津彦根の子孫が河内国造ですし、同じく河内含む近畿一帯に分布するカミムスビ系の三嶋溝杭・天湯川・天道根・猿田彦あたりが銅鐸時代から古墳時代の変遷に絡んでそうですね。饒速日と尾張氏は同族っぽいので籠神社がある丹波は物部氏の故地かなと思っています。吉備は出雲とのつながりから天穂日あたりがあやしいかと。

宇佐神宮には口伝で記紀とは違う継承を残していますし、他の神社にも口伝で隠れた神話を残してるところがありそうですから早く公表してほしいですw

刮目天一

@kanrekiman さん 早速いいお返事ありがとうございます。とても参考になります。

河内ですが、吉備のニギハヤヒ大王の一族が桜井市の纏向遺跡に政治都市を作るまえに移り住んできた場所のようです。纏向遺跡は唐古・鍵遺跡の人々の労力で作られています。スサノヲ大王の息子イタケル(初代狗古智卑狗)配下の縄文系の人々です。出土した絵画土器に男女の羽振(祝人・巫女)の姿があり、縄文海人ムナカタ族の姫巫女(通称ヒメゴ)であった卑弥呼や宗女台与の姿を見て取れます。その他の絵画土器から銅鐸に描かれた動物などと同じ絵が描かれているので、銅鐸文化の担い手だったと分かります。

ニギハヤヒ一族の尾張氏の祖は葛城山麓の高尾張を本拠地にして、ここから尾張に移って来たようです。ですから、尾張のもとの住民も縄文系だったようで、伊勢遺跡などの近江の人々との交流がかなりあったようです。最古級の前方後方墳も近江の神郷亀塚古墳のものが尾張や河内に作られています。ニギハヤヒ大王の配下で、すでに弥生前期から遠賀川流域に展開していた江南系倭人アズミ族が東海や信濃などを支配しており、奴国王の血を引く尾張氏が彼らの王に推戴されてたと推理しています。彼ら鏡作りが得意ですので、鉄器ではなく青銅器作りの人々のようです。ですから戦闘用は銅鏃を好んでおり、全国で尾張氏配下が活躍したことが分かりました。日本海側の縄文海人ムナカタ族を支配したスサノヲ直系の王久々遅彦が鉄器の流通を支配していましたが、尾張氏は対抗意識があったようですね。

日本書紀では神武天皇が高尾張の土蜘蛛を退治したとありますが、神武の話は建国の史実を隠すために創作されたもので、ほとんどの神社伝承も古代史を誤魔化すために藤原氏が創作したものだと睨んでいます。伝承の中からたまに日本書紀に矛盾するものが真相を伝えるものと考えていいと思います(^_-)-☆

kanrekimanさん

葛城は上鴨・中鴨・下鴨神社から年神→事代主→饒速日→剣根→武内系葛城氏のというような権力の推移が見て取てるような気がしますね

神郷亀古墳は興味深いですね!前方後方墳は物部氏の墓の可能性もあるし、分布を見ると新撰姓氏録にある天孫系が前方後円墳で天神地祇系が前方後方墳とう見方もできるし考察のし甲斐があります

刮目天一

@kanrekiman さん そうなんですヨ。神社伝承を素直に読み取ると頭がこんがらがってきますが、それが目的で日本書紀と神社伝承が作られたようですから酷いものです(注1)。当時の藤原氏でない人々はデタラメだと知っていましたが、そのような作り話で神祇祭祀を中臣氏に握らせて、本当に建国時代に活躍した祖先をもつ豪族を律令体制で締め付けて地方に追いやって没落させ、地方の荘園までも強権で奪いつくしたのが藤原氏ですから相当憎まれていますよ。結局地方で武士が台頭することになったのも中央での藤原氏の律令国家の私物化への不満からでしょう。

初期の前方後方墳の話ですが、近江の神郷亀塚古墳(全長37.9m)のほか、近江では法勝寺SDX23(全長22m)、河内に久宝寺遺跡南群1号墳(全長16.5m)と尾張の朝日遺跡の近くに廻間遺跡SZ01(全長25m)が1期(三世紀初頭)のものです。方形周溝墓に前方部を作ったものです。近江が前方後方墳の発祥地だと思います。

神郷亀塚古墳の横に豊遠迦比売命(豊岡姫=豊受大神)と白山比売を祀る式内社の乎加(おか)神社がありますが、どちらも女王台与のことです。神功皇后台与の一族の息長氏の祭祀場でしたよ。伊勢神宮外宮の祭神ですから、内宮の祭神天照大御神は台与を妃とした大国主命狗古智卑狗ですよ(「アマテラス大神はヘビだった?」参照)。ここから南西約10kmに南北400m・東西700m,広さ30haの大型宗教都市の伊勢遺跡があります。建物の構造が伊勢神宮本殿の神明造りになっているのですからどうも、伊勢神宮は伊勢遺跡を支配した息長氏が六世紀頃造ったと考えられますよ。これについてはもっと調べてから拙ブログで記事にしたいと思っています。いいヒントをどうも有り難うございます(*^▽^*)

【参考文献】

植田文雄「前方後方墳の謎」学生社 2007

(注1)日本書紀では神武天皇が高尾張の土蜘蛛を退治したとありますが、神武の話は建国の史実を隠すために創作されたもので、ほとんどの神社伝承も古代史を誤魔化すために藤原氏が創作したものです。ちなみに神武東征において、先に天孫降臨していたニギハヤヒが義理の兄であるはずのナガスネヒコを殺して神武を即位させたという話は、吉備のニギハヤヒ大王の直系の子孫の狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコ)がナガスネヒコとした大国主狗古智卑狗を討って国譲りさせた後に大国主の子供(応神天皇)を呼び寄せて祭祀王にした史実を誤魔化すものです。

狗奴国ヤマトが大国主の倭国を奪う話は、神代では大国主の国譲り神話で藤原氏の氏神タケミカズチを活躍させる神話を創作しました。また、神武東征や神功皇后による仲哀天皇の皇子たちを討って応神天皇を即位させる話も作りました。さらに崇神紀の四道将軍派遣の後に大国主の祟りでオオタタネコを呼び寄せて祀らせる話を作りましたが、討った大国主と女王台与の間の子どもを纏向に呼び寄せて、三輪山で父大国主を祀らせ、母台与を箸墓で改葬させてヤマト王権が成立した史実に近いものです。

このようにこの時代の史実を何重もの似たような話で誤魔化す目的で日本書紀が作られたのですから恐れ入ります。しかし、三世紀後半(弥生終末期から古墳初頭)における狗奴国ヤマトが日本を統一して建国した第三次倭国大乱の史実が、四道将軍と景行天皇とヤマトタケルの遠征の話として創作されたことを、鉄鏃と銅鏃の出土状況の調査から史実を基にして創作したものだったことが分かりました(「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング