いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

大和の名前の秘密と大和朝廷発祥の謎!山に囲まれた奈良盆地が古代に栄えた理由

古代ずんだミステリー@YouTube

@katumoku10

いい話題を有難うございます。いろいろと勉強になりました。

ただ、多くの皆さんが誤解されているのは、記紀神話は江戸時代に作られたもので、神武東征は神話の延長なのです。藤原不比等が権力を握っていたので、都合の悪い史実を誤魔化すために、建国時代の史実を神話にして誤魔化し、人代もかなり歴史が改ざんされていることが、事実、つまり考古学や民俗学などの成果から分かりました(詳細は「【刮目天の古代史】日本書紀のひみつ?( ^)o(^ )」参照)。

ヤマト王権が三世紀初頭に造られた纏向遺跡で成立したということは、最初の前方後円墳の纏向石塚古墳から分かります。それまでは、奈良盆地に王墓といえるものはありませんし、奈良盆地で戦争の痕跡も見当たりません。

それでは何故、奈良盆地が都とされたのかは、長い倭国の歴史を話す必要がありますが、簡単に説明しますね。いろいろとありましたので疑問点は遠慮なく質問してください(;^ω^)。

それは、邪馬台国連合倭国が九州から中国西部・四国西部にできて、それまでの狗奴国(旧奴国)の王都だった吉備(上東遺跡)が危険になったから、倭国に対抗するために奈良盆地の纏向遺跡に遷都したのです。

吉備の王が宋史 王年代紀19代奴国王とされた天照大神尊です(物部氏の歴史書先代旧事本紀の饒速日命)。神武東征神話では先に降臨していたニギハヤヒですが、その子孫がヤマト王権を作ったことを示唆しています。先代の奴国王で兄の素戔嗚尊スサノヲが、宮廷楽師らの反乱で殺されて、北部九州の倭国が奪われた事件があったのです。

それでニギハヤヒですが、反乱を逃れて王子イタケルと共にイザナミの出身地の出雲・米子方面に逃れたのです。イタケルは出雲王になってその三代の子孫が日本建国で大活躍しましたが、日本書紀は日向三代の神話で誤魔化しています(詳細は「【刮目天の古代史】出雲・丹後王国の謎!」参照)。

ニギハヤヒは父伊弉諾尊(十七代奴国王)の家来だった吉備の勢力が裏切って師升の倭国に出入りして交易で儲けていたので、退治して吉備で奴国を再興しました(「【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?」参照)。ニギハヤヒ大王は亡くなって倉敷市楯築王墓に葬られています。楯築神社のご神体がシナの三皇神話の筆頭の天皇伏羲と同じ人面蛇体の亀石だったので天皇のルーツだと分かりました。日本書紀は吉備津彦の話で誤魔化していますが、平安時代に吉備津彦を伊弉諾尊と一緒に皇祖神として特別な神階を贈って祀っていますので分かりました。今上天皇はニギハヤヒ大王の末裔です(詳細は「【刮目天の古代史】中国文化の本家は日本だった?!」参照)。

二世紀末になって後漢の衰退で半島が混乱したので、倭国は楽浪郡との交易ができずに衰退していました。一方、出雲王八束命(イタケルの息、記紀神話のニニギ)はスサノヲ(新羅の脱解王のモデル)の縁故で辰韓の鉄を手に入れて、鉄のネットワークを作り日本列島に展開していた縄文海人ムナカタ族を束ねる王となって隆盛になっていました。大分県大野川流域から阿蘇山麓にかけて、半島の鉄を持ち込み、鉄製武器を製造する鍛冶集落群を造りました。

狗奴国の官狗古智卑狗(豊岡市久久比神社祭神の久々遅彦、王の襲名、八束命の子日高彦、記紀のホホデミ・山幸彦)が菊池川中流域に最前線基地(山鹿市方保田東原遺跡など)を築き、山陰や畿内の兵士を集めて、倭国の領域(筑紫平野・佐賀平野など)の集落を襲い、倭国を滅亡寸前まで追い詰めていました。しかし遼東太守の公孫氏が半島を平定し、帯方郡を設置したので、倭国は息を吹き返します。師升の子孫の倭国王難升米が菊池川の集落を急襲して、油断していた日高彦が戦死してしまいました。

日高彦の右腕で玄界灘の海運を指揮するムナカタの族長赤坂比古(和邇氏の祖、伊聲耆)が、大活躍していた王を喪って途方に暮れていたところ、倭国王に懐柔されました。不弥国(宗像市田熊遺跡群)で生まれた娘の市杵島姫(卑弥呼)は宇佐市安心院町宮ノ原遺跡の三女神社(日本書紀の宗像三女神降臨伝承地)に疎開していました。卑弥呼に憑依した太陽神の神託によって政治を行うことを条件として、狗奴国を裏切り倭国側についたのです。赤坂比古は半島南部の鉄を入手し、倭国は対外貿易によって隆盛になったので、九州・中国西部・四国西部(後に東部讃岐・阿波まで全域)の勢力が赤坂比古の傘下になりました(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。

そのために、狗奴国王卑弥弓呼(記紀の開化天皇)は、主に東国に展開している旧奴国の勢力を集めるために、防御性の高い奈良盆地東部の纏向遺跡に王都を遷したのです。その後の経緯がありますが、三世紀末に狗奴国王(記紀の崇神天皇)が倭国を滅ぼして列島を統一し、日本が建国されたのです。詳細は「【【必見!】考古学と民俗学からわかる日本の建国!」をご参照ください。

長々とお邪魔しました。

【関連記事】

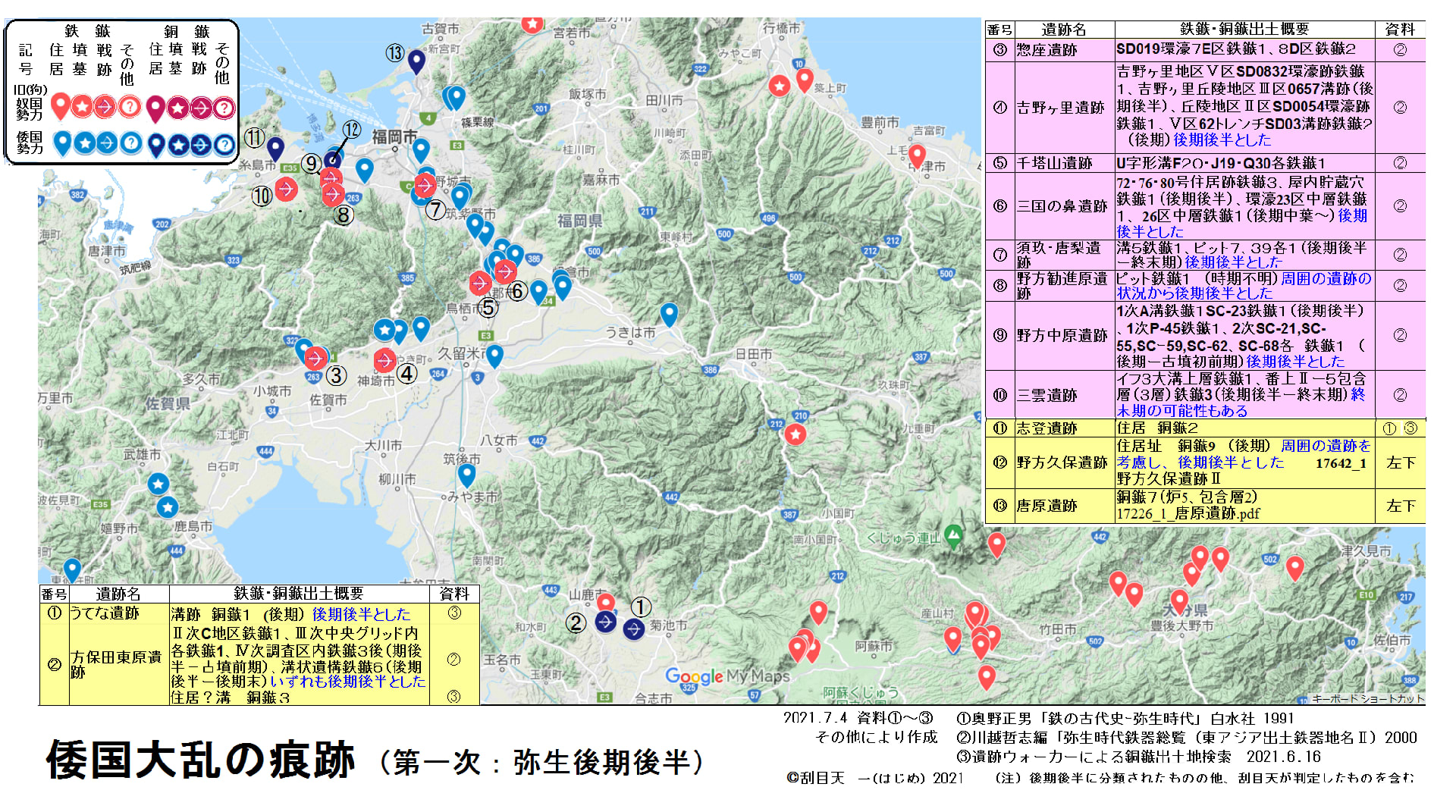

【検証18】倭国大乱の痕跡だ!

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ ) 古代史ランキング

古代史ランキング

私の考えを申します。

古代の勢力をはかるのに、米の生産力があると思います。支える人口に関係します。

万葉集時代ですら、山辺の道をみると、低地を避けています。今でも、大和郡山は湿地を利用した金魚の産地です。

奈良盆地は、湖だったのが、湿地となり、水田の適地となったのでは?

歴史学者は、食糧生産力を無視しがちなので、寒冷地の半島経由の米の伝播を主張します。

日本は、山間地が多く、大規模な水田は出来にくいです。

弥生時代は、寒冷により、人口が減少し、倭国大乱が起こったのでは?

いつもいいコメントをありがとうございます。

おっしゃるとおり古代に限らず有力な勢力を維持するには日本の場合、食糧生産量、特に列島主要部の弥生時代中期以降では米の生産量は重要な条件になります。弥生中期から後期前葉まで北部九州の倭国を支配した奴國王では、列島最大の交易都市である比恵・那珂遺跡では周辺に水田稲作を行う遺跡群を抱えていますし、さらに筑紫平野にも米の生産拠点があり、奴國王族に支配させて、王宮や官営工場を維持するために食料を供給していたと見ています。

弥生後期後葉に奴國宮廷楽師の師升らの反乱によって18代奴國王スサノヲが殺されて、奴國を脱出した王族が拠点を出雲と吉備に構築して、師升一族の倭国と対立して主に、筑紫平野、佐賀平野が戦場になった戦争が倭国大乱だと突き止めています。出雲王はスサノヲの王子イタケルの子孫で、出雲平野で食糧生産を行ったと思いますが、スサノヲの縁故によって半島南部の鉄を入手して、各地のムナカタ海人族を束ねる王となって倭国大乱で活躍したことは、考古学の成果でお示ししました。ですから出雲王は列島各地からにゅうしゅでき、一大勢力になったと考えられます。またきびを支配して、奴國を再興したスサノヲの弟ニギハヤヒ大王も、列島各地に散っていた旧奴國の人々を呼び寄せる力を持った訳で、狗奴国と呼ばれた大勢力になったわけです。

ですからjikan様のご指摘の通り、大勢力を維持する要件を備えていたと言うことですね。纏向遺跡を王都とした狗奴国王卑弥弓呼は奈良盆地や河内・和泉・摂津などから食糧を調達できたのです。

穀倉地帯をその地に抱えていなくてもいいと言うことなのですよ!

二世紀末から三世紀初頭にかけて起こった原因は、食料の奪い合いではなく、倭国と狗奴国の因縁だと言うことなのですよ!考古学の成果だけでなく、古事記が暴露したスサノヲ追放の史実が示していたのでした!^_^