いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

#前回の記事「【邪馬台国問題】畿内説はインチキだよ!( `ー´)ノ」の以下の動画にユーザーの意見がありましたのでコメントで参加しました。このところネタ探しに苦しんでいたので、畿内説の方といい議論ができて、とてもありがたかったです。一度に二人の方と別々の議論をしましたので記事を分けることにしました。(;^ω^)

まだ続くかもしれませんので、その場合は追加する予定です。

よろしければまた、お付き合いください(#^.^#)

@MsIrina24

ちゃんと中身見てないけど

畿内説は無理しかない

ゴキブリ出てきたことくらいしか証拠がなかった記憶がある

@majesty164

漢鏡の入手主体が畿内にあり同時期の畿内に於いて王宮クラスの建造物が在ったのが纒向という大きな事実があります。

@katumoku10

@majesty164 女王は城柵に囲われた宮室に居て兵士が厳重に守っているとありますので、防御施設のない纏向遺跡は該当しませんよ(;^ω^)

@majesty164

@katumoku10 辻地区居館域周辺は未だ未調査区域が多いですが、

近年の発掘成果から城柵の存在は蓋然性を増しています。

3世紀第二四半期には他に類を見ず隔絶的です。

@katumoku10

@majesty164 今はまだ存在は分からないというのが現状です。そして居館だけどうして防御施設があるのですか?大型建物で重要な祭祀が行われているときに敵が襲ってきたらどうするのですか?

纏向遺跡が何故ヤマト王権の王都に選ばれたのかは、山に囲まれた盆地だからです。しかも東側の奥に作られていますから、やばくなったらいつでも山地に逃げることができるからです。生駒・葛城山系で西から攻撃する敵を監視すれば、いいわけです。

ですから居館跡でも城柵や環濠などは見つからないと考えるのが自然ですよ(;^ω^)

@majesty164

@katumoku10

纒向(居館域)の立地やヤマト地域の地理を把握して下さい。

外敵が容易に入り込める立地ではない場所である事が非常に重要です。

何故纒向が王都として選ばれたのか容易にわかるはずです。

@katumoku10

@majesty164 そうですよ。だから城柵や環濠など居館跡にも見つからないと考えるのが自然だと言っているのですよ!だいじょうぶですか?

そして纏向遺跡の勢力が想定する敵は西側の勢力、つまり邪馬台国連合倭国だったのです!卑弥呼の生きていた三世紀前半まで、纏向遺跡で北部九州の倭国の土器がほとんど見つかっていないのですよ!邪馬台国は九州にあって、纏向遺跡が狗奴国の王都だったと考えるのが自然です。

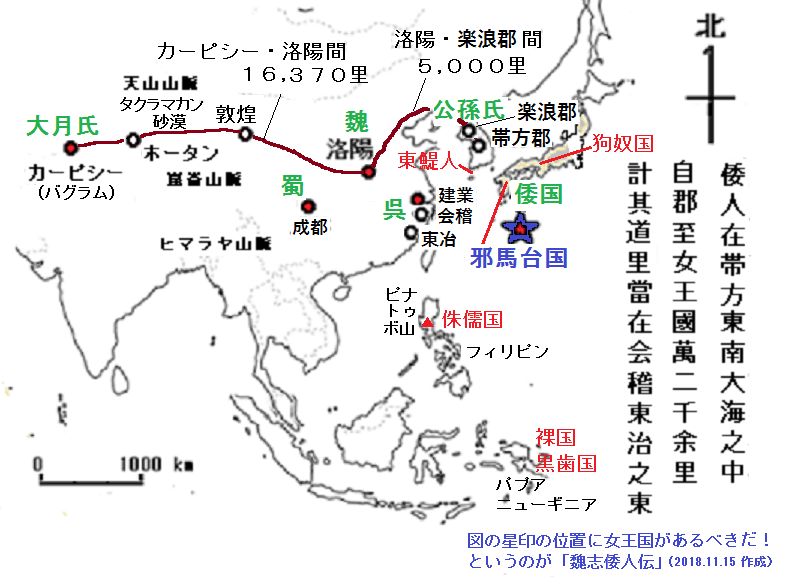

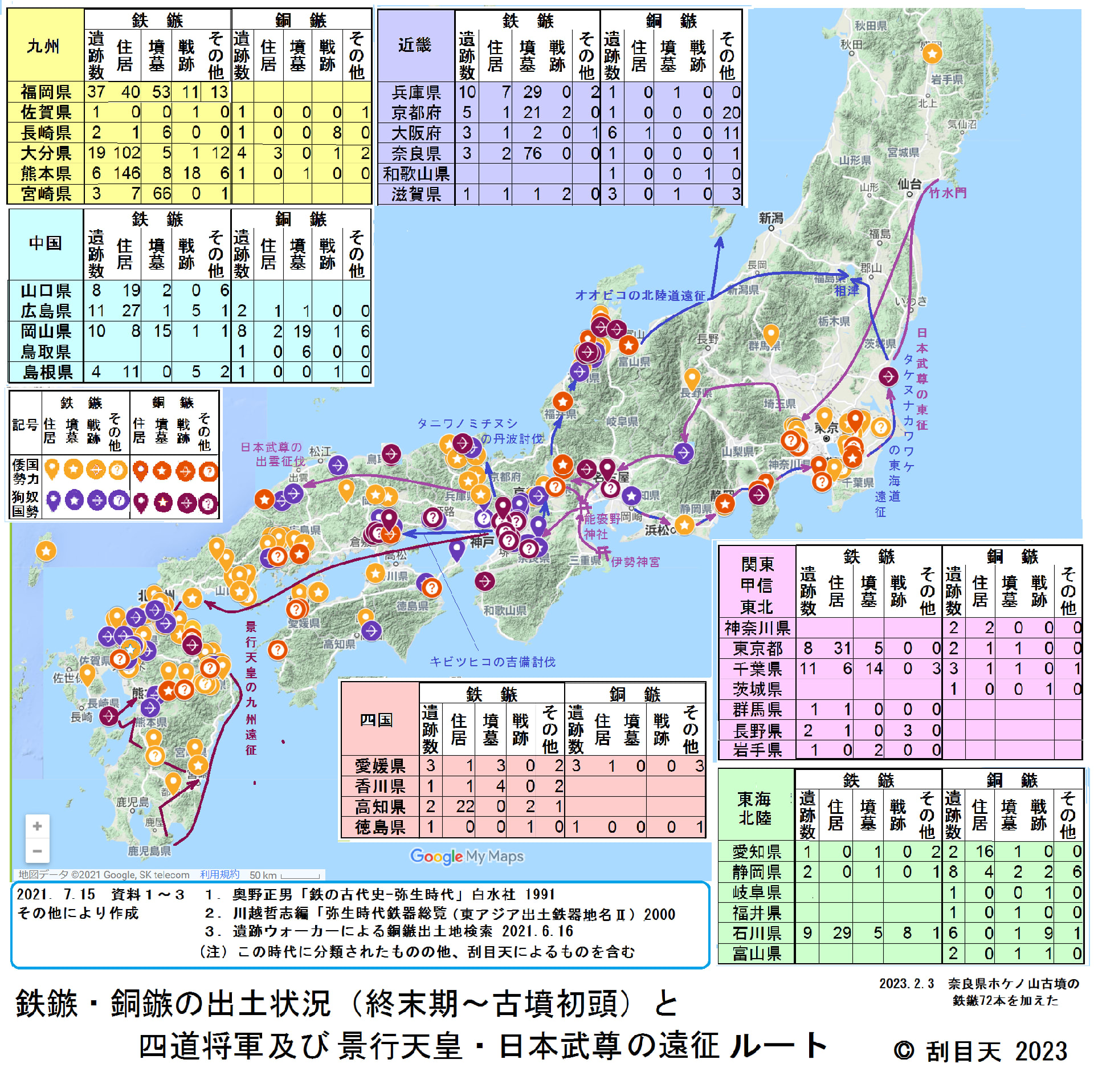

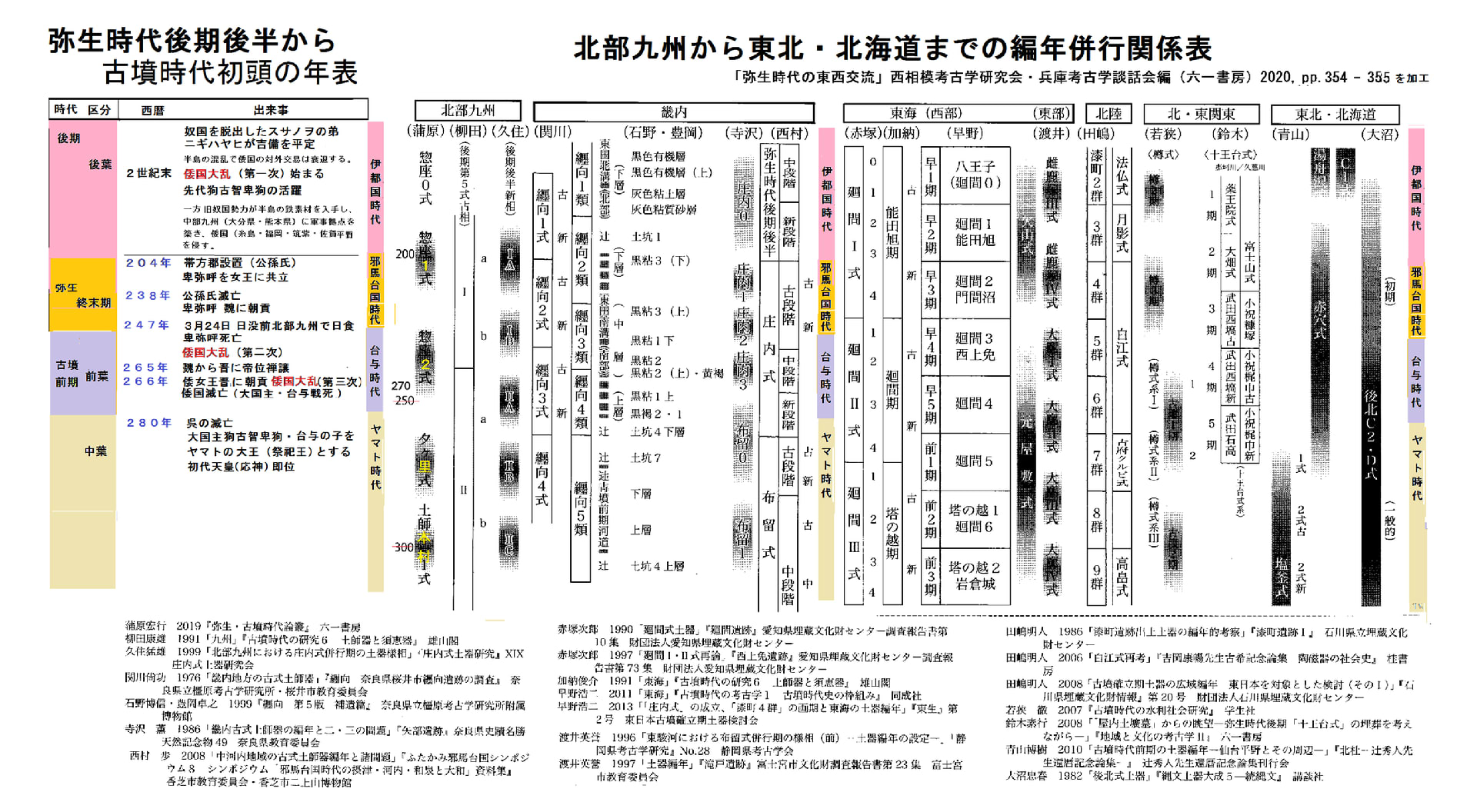

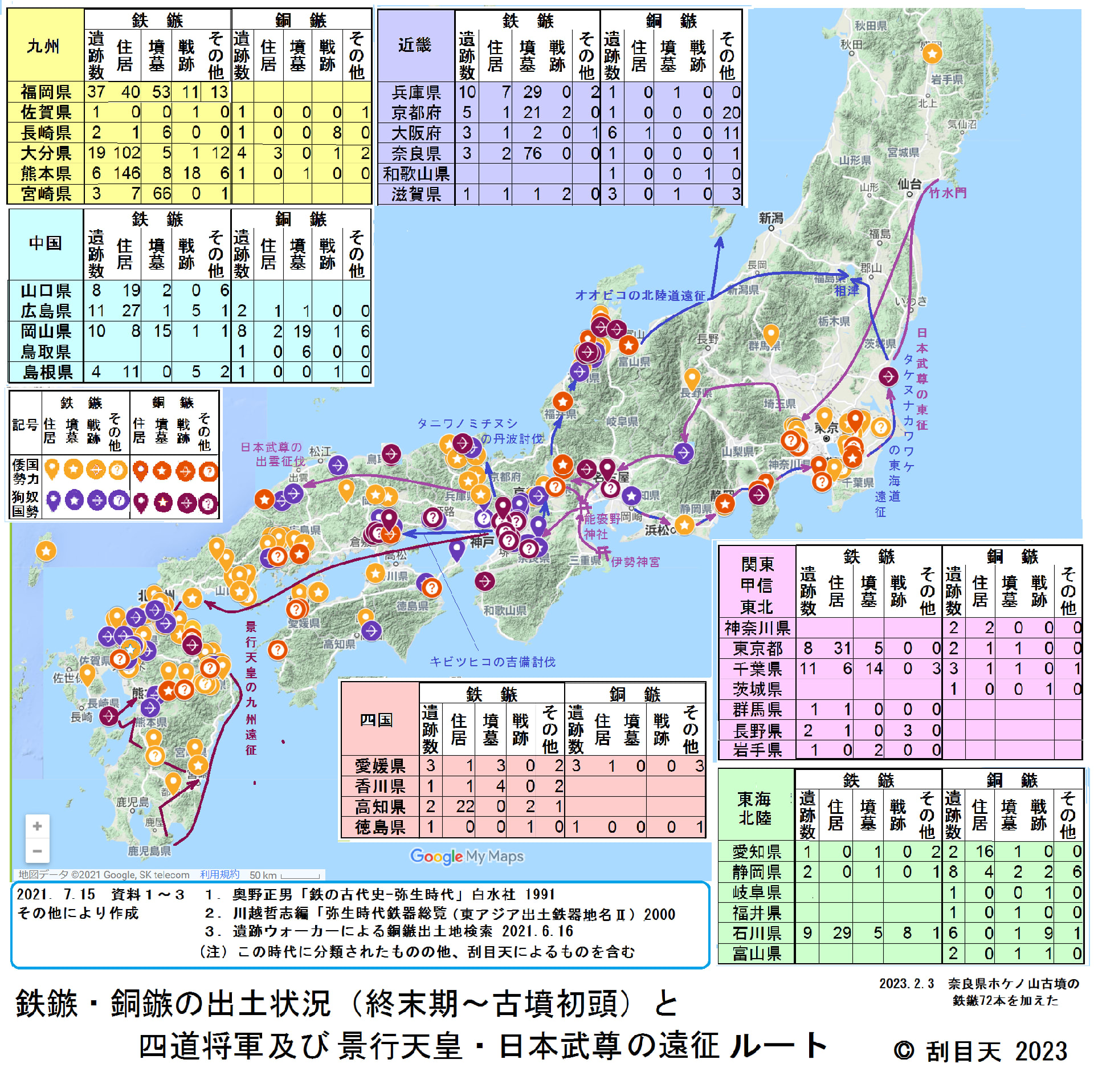

実際に、三世紀後半の鉄鏃・銅鏃の出土状況を調べると、ヤマト盆地では戦闘の痕跡はありません。四道将軍や景行天皇の九州遠征のルート上で戦闘の痕跡が見つかっていますので、ヤマト王権が周囲を武力で平定した事実が分かります。そして記紀は崇神天皇から景行天皇までの約200年の話に引き延ばして語っていたことが判明したのです。記紀は天皇の歴史書ではなく、藤原不比等による勝者の歴史書だったのです。藤原氏にとって不都合な史実を神話などの作り話で誤魔化していることが証明できたのですよ。詳しくは「【必見!】考古学と民俗学からわかる日本の建国!」ご参照ください(#^.^#)

@katumoku10

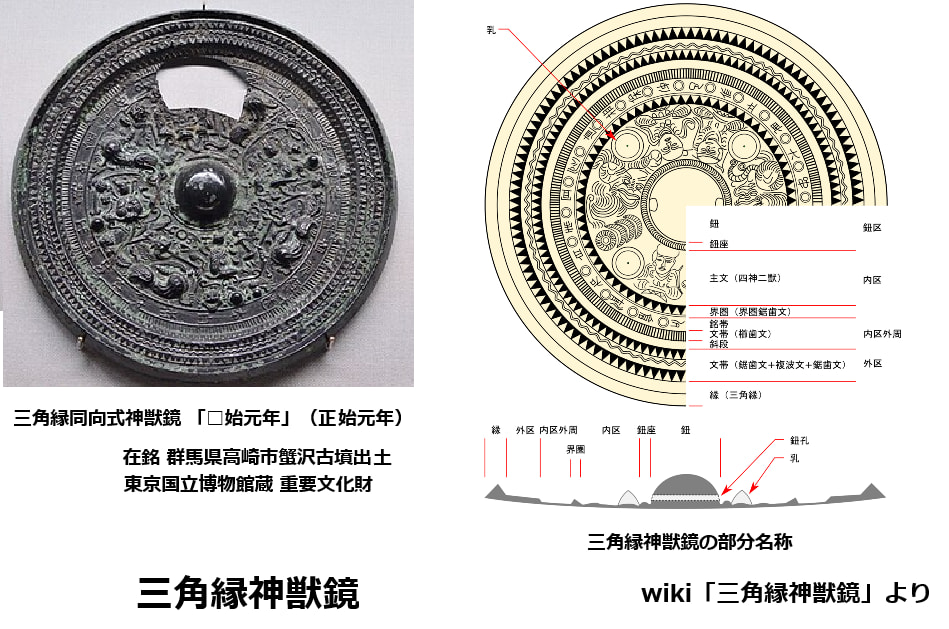

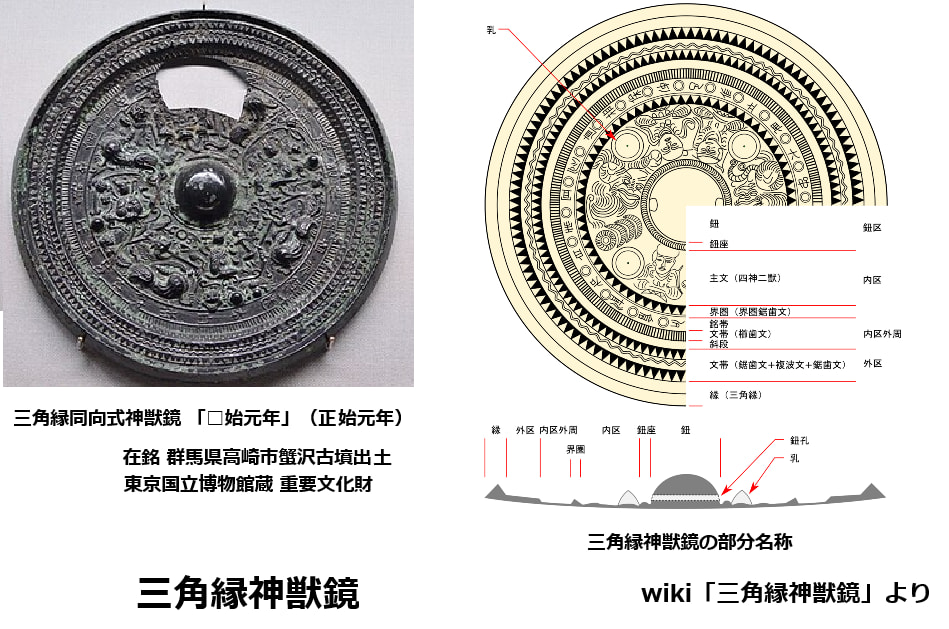

@majesty164 漢鏡というのは三角縁神獣鏡のことだと思います。これは魏など大陸で一枚も出土していませんので、日本国内で製造したものだと考えられています。280年に西晋が呉を滅ぼして、日本列島に逃亡した呉の鏡職人が造ったと考えています。卑弥呼が居た時代、三世紀の前半、そして台与が西晋に朝貢した266年ころまで、纏向遺跡では楽浪土器が全く、出土していませんから推理できます。

@katumoku10

@majesty164 おっしゃる意味が分かりません。伊都国が倭国の対外交渉の窓口で、交易も管理していました。三雲遺跡番上地区では楽浪土器が集中して出土していますから、楽浪郡などから来た華僑を滞在させて、注文を聞き、奴国の交易センター比恵・那珂遺跡で調達して、倭国王は利ザヤを稼いだのだと推理しています。防疫の意味もあったのかも知れません。

@majesty164

@katumoku10 刮目天さんの伊都国に関する返信こそが"楽浪土器の未出土=邪馬台国ではない" と言う論拠を否定する物なのですが…?

@katumoku10

@majesty164 そうですか、わかりました。三角縁神獣鏡以外の漢鏡が纏向遺跡で出土しているのは楽浪土器とは無関係だということですね。

であれば、三角縁神獣鏡以外の漢鏡が卑弥呼に魏から与えられた百枚のものである可能性があるということですね。

でもそれってどうやって纏向遺跡に運ばれたのですか? 伊都国どころか北部九州の土器がほとんど纏向遺跡で出土していないのですから

@majesty164

@katumoku10 畿内・纒向から九州系土器は出土しています。 全体から見ると比率は決して高くありませんが、 ほとんど出ていないと言うのは数十年前はそう言われていましたが現状はそうではありません。

@katumoku10

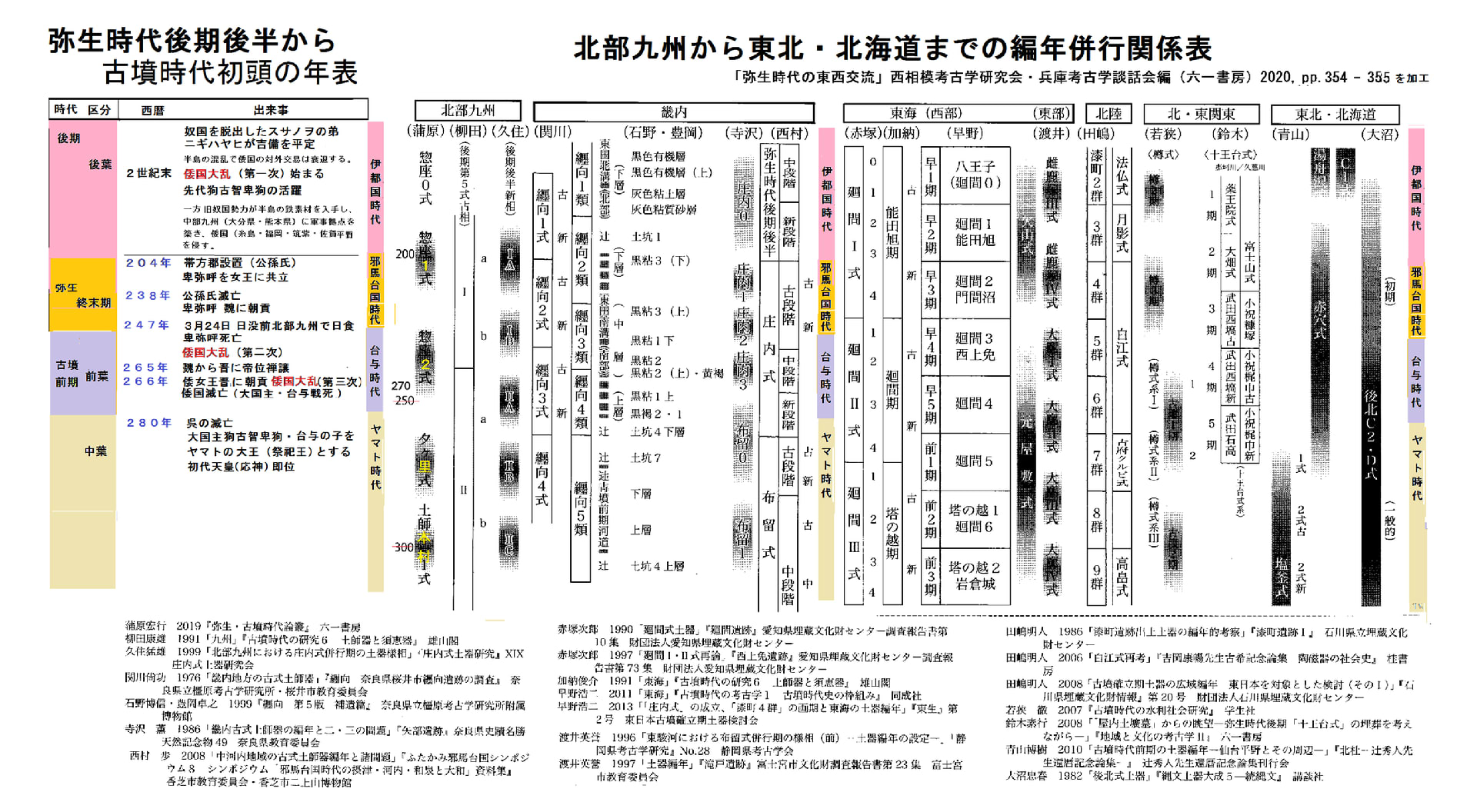

@majesty164 寺沢大先生も最近の著書の中で筑紫の土器が出ていると言いながら、図10で示された2021年の橋本氏のテータにも筑紫の土器は全く表れていません。あなたもしも、ご存じなら教えて下さい(#^.^#)

倭人伝の記述から邪馬台国と伊都国とは頻繁に相互に密接な関係があるはずです。もしも纏向遺跡が邪馬台国であるならば、比率が高くないなどということは納得できませんよ( ^)o(^ )

@majesty164

@katumoku10 筑前型庄内甕が纒向の領域内で複数出土しています。 『3世紀の筑紫の土器』に記載あり。 また伊都や奴国領域にて畿内系の土器も出土しており、 伊都・奴と畿内の関係性は明白です。 那珂八幡古墳にも畿内の影響が大きく現れています。これは3世紀半ば頃の両地域の関係を示すものです。

@katumoku10

@majesty164「筑前型庄内甕が纒向の領域内で複数出土しています。 『3世紀の筑紫の土器』に記載あり。」それはどこの文献ですか?なぜ寺沢大先生は外来土器についてそのことを詳細に述べないのですか?

北部九州には3世紀の半ばの卑弥呼の死後に畿内などの狗奴国勢が押し寄せて、そこで畿内の勢力が一部北部九州を占拠しましたので、庄内式土器を基にした畿内系土器がつくられたようです。

その後、畿内の狗奴国勢が北部九州を支配します。記紀の景行天皇の九州遠征のルート上から銅鏃などが出土しています。その時に那珂八幡古墳が造られました。270年頃の話です。

ですから、北部九州の外来土器は短い期間で入れ替わっていますので、ちゃんと仮説を検証しないと分かりません。 詳しくは「【検証13】奴国~邪馬台国時代の北部九州は?」 「【検証14】奴国~邪馬台国時代のつづきだよ」 「【検証15】台与からヤマト時代の北部九州だよ」などを参照してください(*^。^*)

@majesty164

@katumoku10 久住猛雄 2005 「3世紀の筑紫の土器」

@katumoku10

@majesty164 それは私も参考にしていますが、纏向遺跡の話ではないと思いますよ。上で述べた奴国の外来土器のはなしです。【検証15】で議論しています。ただ奴国の土器の編年と歴年代は改訂していませんので、古いままです。最新のものは「【必見!】考古学と民俗学からわかる日本の建国!」の付録にありますので、ご参照ください(*^。^*)

【関連記事】

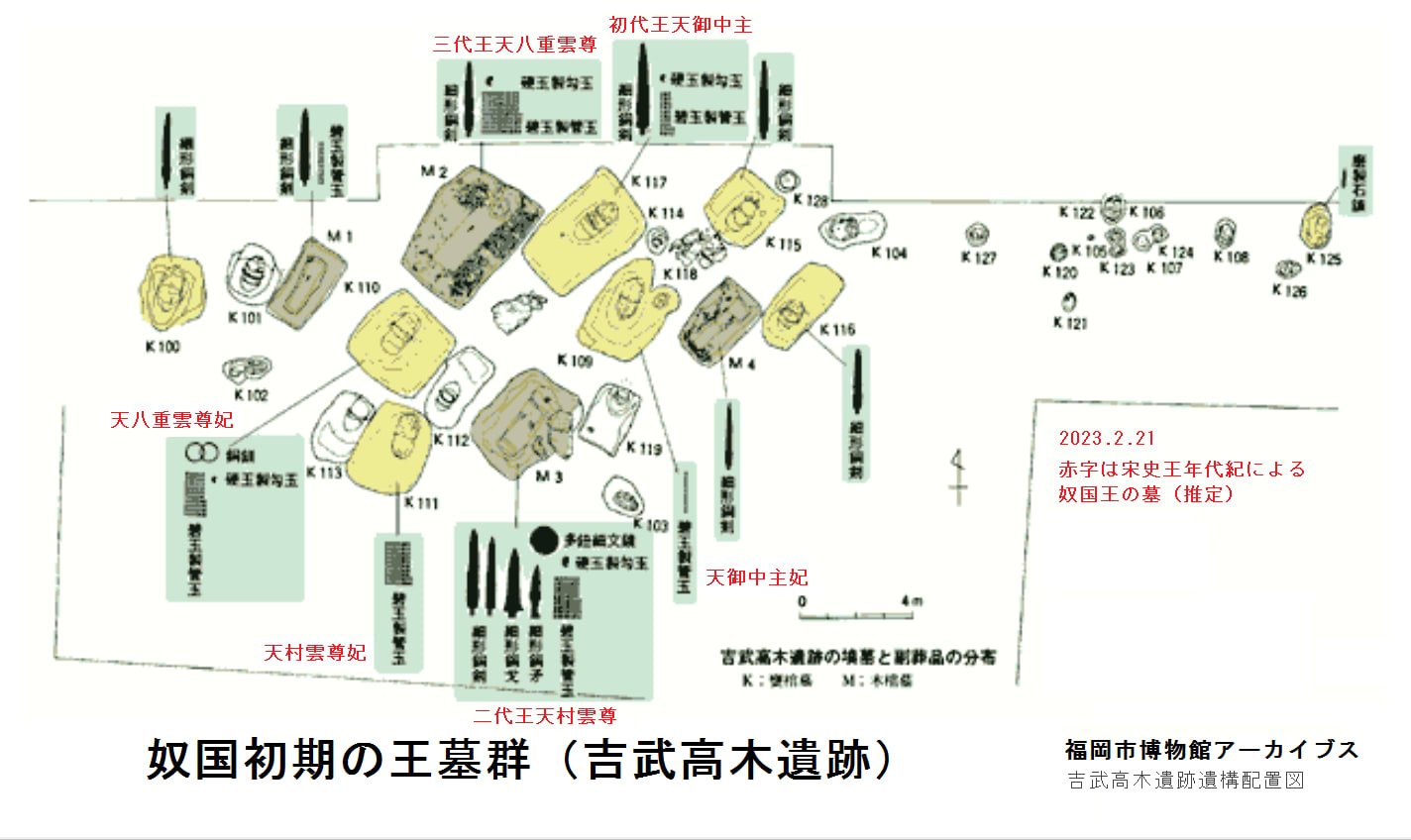

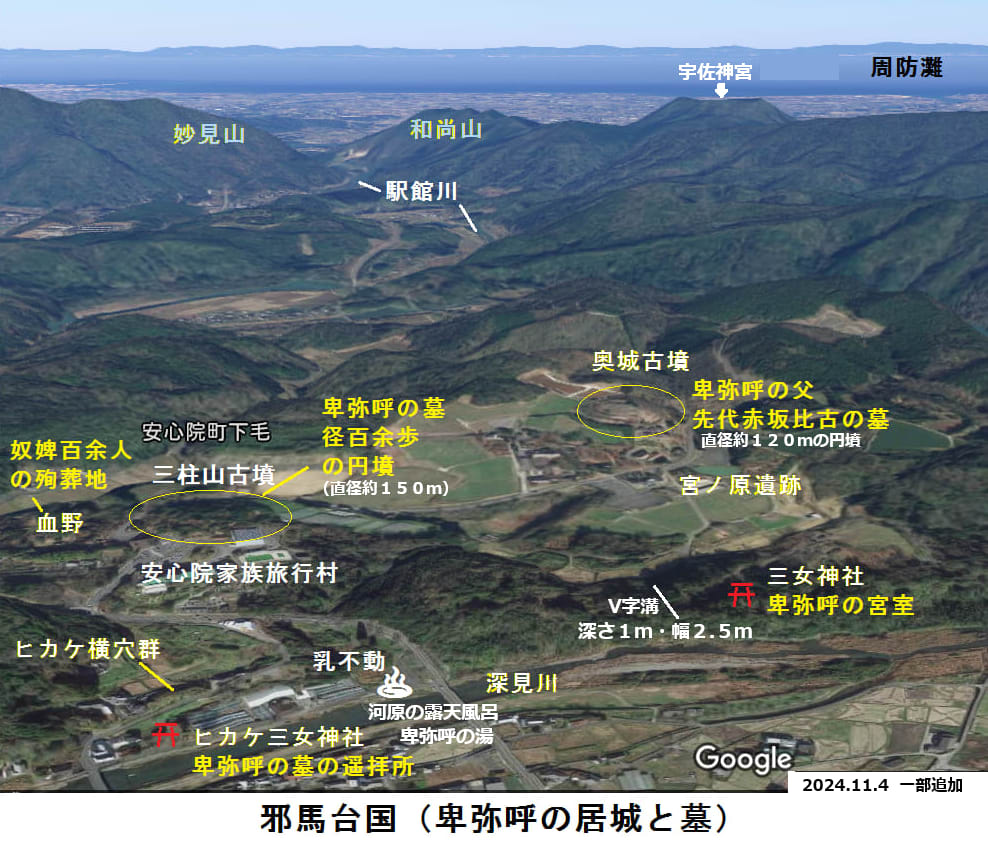

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

最後までお付き合いありがとうございます。

疑問点などよろしくお願い致します!

よろしければまた、ポチ、ポチっとお願いします( ^)o(^ )