いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

以前にもブログで指摘しましたが、魏志倭人伝の版本は原文ではないのですが、原文に忠実に読むべきと主張する以下の動画を見つけたので、コメント入れようとしました。が、余りにも長くなったので、記事にしました。お付き合いください(*^▽^*)

考古学はなぜ邪馬台国を見失ったのか

@古賀達也@20220501@キャンパスプラザ京都@29:01@DSCN9512 2022/05/04

12世紀の版本に邪馬壹国とあっても魏志倭人伝の原本に邪馬壹国とあったのか、邪馬台国を版本の元にした写本の段階で邪馬壹国としたのかは議論の分かれるところです。

しかしこの問題は邪馬台国が発見されたことで決着しました。その場所を言う前に、最も重要な事実を多くの方が見落としていたことが大きいと分かりました。

従来、魏志倭人伝に登場する倭国の地名や人名は、漢字を読み書きできない倭人の発音を魏の役人が聞き取り、韻書の冒頭の字の漢字を宛てたとされてきました。しかし、最近、北部九州で以前は砥石と見られたものが硯石と分かり、列島内でも硯石が数多く発見されていました。弥生後期後半の福岡市雀居遺跡では木製の組み机一式が出土していますし、当時の倭人の中で文字が使われていた証拠なのです。

そして、伊都国(糸島市)三雲遺跡番上地区で、その当時の楽浪土器が集中して出土しており、シナ人の居住区と見られています。ですから、漢字を読み書きできる倭人もいたはずですし、シナ語を話す倭人もいた可能性があります。日本書紀では四世紀の応神紀に伝来したと書かれていますが、不比等らのフェイクでした( ^)o(^ )

上で述べた決定的な証拠というのは、魏志倭人伝に、刺史のような役割で、女王へ貢物を検査し間違いなく届ける役目の一大率が置かれた場所が「伊都国」と書かれていたということだったのです。伊都国に男王が居たというのもヒントですかね(^_-)-☆

伊都国というのはとても深い意味のある国名で、魏の役人がそれを知って書いたものではないことは明らかなのです。

Wiktionary「伊」にその語源が以下のとおり説明されています。

『「人」+音符「尹」。「尹」は、手で神杖を持った様を表わす象形文字。伊は神の意志を伝える聖職者。治める人の意を表す。調和をさせる様、殷初期の伝説の宰相伊尹(いいん)に因み嘉字とされ、人名、地名に用いられる。』

永初元年(107年)後漢安帝に160人もの生口(奴隷)を献上して朝貢した倭国王帥升の記事が范曄「後漢書」にあります。しかし、後の時代の文献に後漢書の原本から引用した部分の誤写も色々とあり、そこから原本では「倭面土国王師升」の可能性が高いと思われますが、さらに白鳥倉吉は「面」は「囬(回)」の誤写とみて回土(ウィト)国としています。師升はウィト(イト)国王だったのです。

そして師姓が中国古代の宮廷祭祀や宴席で楽器(小型の銅鐸のようなものなど)を奏でる楽師の官位を表すことが文献から分かります。つまり師升の出自は聖職者で、それが倭国の王として認められるために朝貢した人物だと考えられます(詳細は「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

魏志倭人伝に「其国、本亦男子以為王、七八十年、倭国亂、相攻伐暦年(その国ももとは男王が居たが、七・八十年すると国は乱れて攻め合いが何年も続いた)」とあり、范曄「後漢書」にも「何年も主(あるじ)が居ない状態だった」と、卑弥呼が女王に共立されるまでの倭国大乱の様子が書かれています。

ですから帥升王は伊都国に王宮を置いていた倭国王であり、七・八十年間は師升の一族の男王が倭国を統治していたが、倭国と、ある国が攻撃しあって、倭国が大いに乱れたとあります。二世紀末の後漢では、宦官と豪族らの権力争いが続き、しかも天候不順で張角の黄巾の乱などで中国大陸は混乱していた模様です。半島でも韓人や濊人が暴れ、伊都国王の倭国は楽浪郡との交易が停滞して徐々に衰弱していたわけです。

それでは倭国が「相攻伐暦年」とある相手は誰でしょうか?

そのヒントが伊都国という国名にありました。伊尹は孟子・尽心上篇で、放蕩を重ね国政を乱した主君太甲を追放したことで評価が議論された人物でした。

師升王が登場する前は、建武中元二年(57年)後漢の光武帝から「漢委奴国王」の金印を賜った奴国王が倭国を支配していたはずです。ですから師升は奴国の宮廷楽師をしていた人物で、クーデターを起こして奴国王を殺して倭国を奪ったと推理できます。上で述べた朝貢は倭国王として認めてもらうためのものだったと推理できます。

殺された奴国王は誰でしょう?

高天原から追放された乱暴者の神スサノヲでしょう。宋史 王年代紀に書かれた第十八代王素戔嗚尊です。日本神話の高天原は奴国王が支配していた倭国のことだったのです(注1)。

ですから、師升は伊尹と似たような事績だったので、師升の王都を伊都国としたということです。

そうなると、師升の事績を知っていた人物が伊都国と書いて魏に教えたと分かります。

もう一度言いますが、魏の役人が倭人の発音を聞いて書いたものではないのは明らかです。

魏の人が倭国の内情をそこまで知っていたとはとても考えられません。

では、いったい誰が書いたのでしょうか?

景初二年(248年)8月に司馬懿によって公孫氏が滅ぼされ、明帝曹叡が直ぐに楽浪郡と帯方郡へ予め用意した軍船を派遣し、両郡を抑えた模様です。そして明帝が12月に重体になり、司馬懿が慌てて面会し、明帝の子曹芳(少帝)の後見役(太傅)として後を託されました。明帝はそのまま崩御しました。そこで司馬懿は直ぐに、部下の劉夏を帯方郡太守として派遣し、公孫氏の配下だった倭国王を懐柔して、朝貢させるように指示したと推理できます(注2)。

司馬懿は、公孫氏が降伏を申し出ても許さず、公孫氏一族と数千人の部下全員の首を刎ね、首都襄平では15歳以上の男子を皆殺して遺骸を山のように積み上げた京観を作ったと記録されています。

ですから、その噂を聞いた倭国王は、次に攻め滅ぼされるのではないかと震え上がったと思います。劉夏から朝貢するように命令を受けて、景初三年(239年)6月に朝貢のために帯方郡に「大夫難升米」を派遣しました。洛陽へは喪が明けた12月に司馬懿から呼ばれて、少帝に面会しました。

明帝崩御後の魏の朝廷の一番の実力者は、大将軍の曹爽でした。父の曹真が西域の大国だった大月氏国王を朝貢させて、王には親魏大月氏王の金印が授けられました。曹真はライバルの蜀を挟み撃ちにする戦略上の大功績をあげて大司馬(軍の最高指揮官)に就きましたが、直ぐに病死したので、曹爽がその跡を継いで軍を掌握していました。

司馬懿としては公孫氏を滅ぼして遼東郡と朝鮮半島を支配したので、ライバルの呉を東方海上から挟み撃ちにする位置に倭国があると思われていたこともあり、倭国を朝貢させて曹真を上回る功績にしたかったということです。

そのために難升米は、倭国を、大月氏よりも遠くにある、女王に統治されるエキゾチックな東夷の大国とすることによって、倭国に朝貢させた司馬懿の功績を持ち上げる談合を劉夏と約半年かけて綿密に行ったと推理できます。

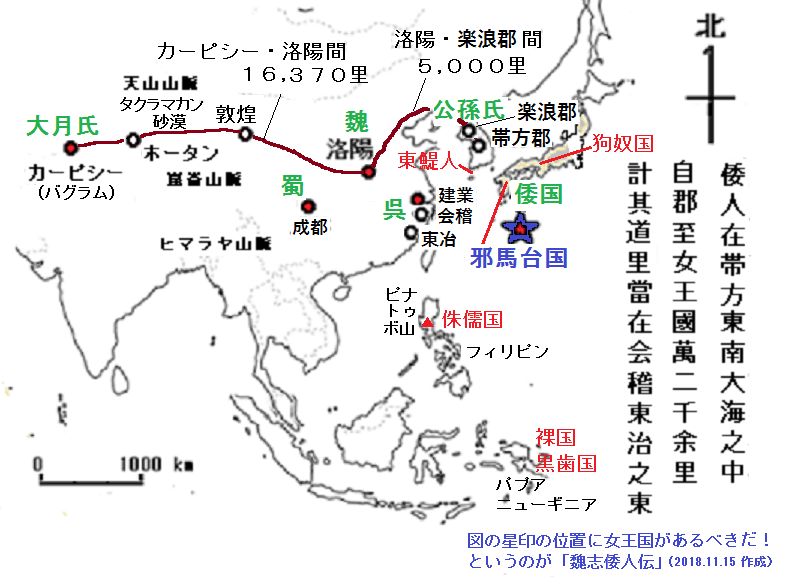

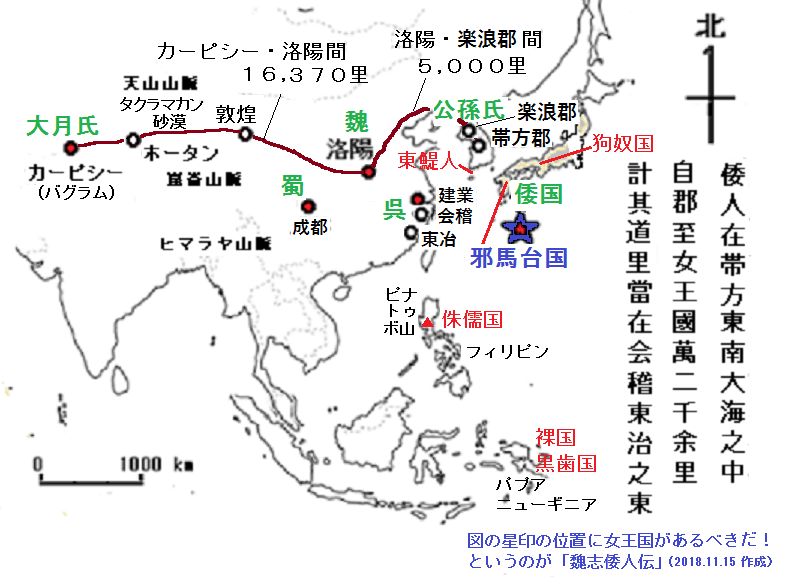

大月氏国の王都カーピシー(現在のアフガニスタン、バグラーム)まで万六千三百七十余里とされていたので、倭の女王が都とするところ邪馬台国まで、帯方郡から万二千余里とすれば、洛陽から帯方郡の直ぐ北に置かれた楽浪郡まで五千里とされていたので、合計万七千余里として、大月氏国よりも遠い場所に置くことができます。しかも大月氏国は十万余戸で洛陽と同じですから、倭国はそれよりも大きい国とするために、邪馬台国七万余戸、投馬国五万余戸、奴国二万余戸、その他合計約十五万戸としたと分かります。

より遠くの大国が皇帝の徳を慕って朝貢したというのは皇帝の評価になります。しかも戦略上重要な位置にある国であれば、それを実現した司馬懿の功績は魏の朝廷から曹真を上回るものだとされます。後代の文献でも東夷の朝貢は司馬懿の功績と記されています。

正始元年(240年)少帝から正式に使者悌儁(ていしゅん)が派遣され、親魏倭王卑弥呼に金印紫綬と鏡百枚などの数多くの立派な賜り物が詔書と一緒に届けられました。難升米は卒善中郎将に叙されました。

ここで、通常ならば女王に直接面会して詔書などを渡すはずですが、邪馬台国へ水行一月、陸行一月と余りに遠い場所に住むとされた女王はほとんど人に会うことはないので、卑弥呼の政治を輔佐する男弟が悌儁と面会し、女王の代理で対応したと考えられます。この男弟にも伊都国の男王にも官位は授けられたとは書かれていません。

しかし、正始六年(245年)に突然、「倭の難升米」に黄幢(魏の正規軍の旗)を帯方郡太守を通して与えたと記録されています。

そして、正始八年(247年)に新任の帯方郡太守が着任したので、卑弥呼は使者を派遣しました。狗奴国との抗争を報告したので、二人目の魏使張政が派遣され、難升米に詔書と黄幢を渡し、激文を作って口頭で命じたとあります。

そのすぐ後に、「卑弥呼、以って死す云々」とありますから、張政が到着した時にはすでに死んでいたと読めます。ここでは死因は分かりませんが、「倭の難升米」が倭国の軍を掌握する人物だったことが分かります。つまり、難升米が卑弥呼の男弟とされた人物だと分かります。最初「大夫難升米」とあったのが「倭の難升米」と書かれたことを考えると、難升米は固有名詞ではなく役職名かも知れません。

そして、ここで重要な発見をしました。当時は漢字のニンベンを省略するのが流行だったようです。金印には「倭」を「委」と書いています。また、1948年に室見川河口近くの西鴈で「高暘左 王乍永宮齊鬲 延光四年五」と書かれた文鎮状の銅片「室見川銘板」が発見されています。延光四年は125年です(注3)。その内容から聖職者だった師升王が作らせたものだと分かります。ここでも二文字「左」と「乍」が該当します。前者は「佐(たすける)」、後者は「作(つくる)」です。

難升米の「難」は鬼やらい・神やらいの意味の「儺(な)」だったのです。疫病神のスサノヲを追放した故事を意味する漢字だったのです。儺升は師升のことでした。さらに「米」は「め」と読み、頭目(かしら)という意味のようです。ですから難升米は師升王の一族の長、伊都国の男王だったということです(「卑弥呼は伊勢神宮に眠っているのか?」参照)。

回土(イト)国を伊都国と書いて帯方郡太守に教えた人物です。

彼は漢字を読み書きでき、孟子も読む教養人だったのです。

そうであれば、他の国名や人名などにも彼の感情などが籠った漢字が使われているはずです。

例えば、狗奴国は、自分の祖先師升王(祖父か曾祖父?)が滅ぼした奴国を貶める意味で狗コロの奴国と書いたものだと分かります。狗古智卑狗ほど酷い名前はないでしょう。「智」という好い字が入っていますが、古い知恵という意味ですから、よほど苦しめられて頭に来た人物だと分かります(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」、「【検証24】狗古智卑狗の墓発見!(その1)(その2)」参照)。

難升米はムナカタ海人族の王狗古智卑狗(久々遅彦)を討って玄界灘を支配する族長(先代)赤坂比古を懐柔しました。卑弥呼(姫巫女、通称ヒメゴ)の太陽神のお告げを聞いて政治を行う条件で味方につけたと推理しました。漢字を読めない人々をバカにして付けた名前です。卑弥呼が女王というのは、魏の朝廷の人々に注目されるように劉夏との談合で決めたフェイクです。そして邪馬台国というのはヤマコクに住む台(女王)の国という意味です。ヤマコクは宇佐市安心院町のことで、和妙抄で野麻郷と宇佐市史にありました。

倭国王は伊都国に居ましたので、司馬懿が考えていたような戦略上重要な場所ではありません。なので、倭国大乱の時代から、海に面して物騒な不弥国(ウミコク、宗像市付近)から野麻国(安心院町三柱山三女神社)に疎開していたムナカタ族の姫巫女(卑弥呼)を倭国の女王と言うことにしました。卑弥呼の居城を呉の東方海上で帯方郡から万二千里の遠い場所にあるとしたということです。しかも人にはほとんど面会しないという設定にしたのですから、魏使たちは卑弥呼の政治を輔佐する男弟とした本当の倭国王難升米に伊都国で面会するように命令されたということでしょう(注4)。

だから当時の倭人に邪馬台国はどこ?と聞いても誰も知らないはずですよね。(^◇^)

逆に、卑弥呼の居場所「邪馬台国」の場所が分かったので、難升米らのトリックを推理しました(詳細は「投馬国へ水行してみませんか?( ^)o(^ )」参照)。

(注1)古事記によれば「八百万の神々は、一緒に相談して、スサノヲにたくさんの贖罪の品物を科し、またその鬚と手足の爪を切って、高天原から追放した」となっています。つまり、師升によって拷問を受けて殺され、財産をすべて奪われた史実を表しています。金印が志賀島から見つかっていますので、その金印の在りかを白状させるために拷問し、スサノヲも知らないので殺され、師升らは後漢に倭国王と認めてもらうためにスサノヲの部下を160人連れて奴隷として献上したのでしょう。

(注2)中平紀年銘鉄刀が東大寺山古墳から出土していますので、後漢の「中平」(紀元後 184 ~ 190 年)年間に公孫氏から倭国王に贈られたものだと考えられます。卑弥呼が貰ったという説がありますが、まだ倭国大乱の時期ですので伊都国に居た男王が貰ったはずです。それが和邇氏の古墳から出土しています。倭国王は、公孫氏を滅ぼした魏に239年に朝貢していますので、卑弥呼の一族の和邇氏に下賜したものだと推理できます。和邇坐赤坂比古神社の祭神がイチキシマヒメですから卑弥呼のことでした(^_-)-☆

(注3)当時の倭人は漢字を読み書きできないというのが定説でしたので、北京大学の鑑定では清朝の贋作という結果ですが、三つの字体を組み合わせて作られていますので北京大学の誤判定です。当時のものと最初に注目した古田武彦氏が詳しく述べています(「【わかった!】室見川銘板のなぞ(^_-)-☆」参照)。

(注4)でも、二人目の魏使張政は卑弥呼の墓を見たかもしれません。彼は非常に危険な立場だったのをうまく切り抜ける才能のある人物でしたので、ずっと後ですが、下級役人から帯方郡太守まで出世したと思われます(「【検証23】魏使張政って?!(*^▽^*)」参照)。

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング以前にもブログで指摘しましたが、魏志倭人伝の版本は原文ではないのですが、原文に忠実に読むべきと主張する以下の動画を見つけたので、コメント入れようとしました。が、余りにも長くなったので、記事にしました。お付き合いください(*^▽^*)

考古学はなぜ邪馬台国を見失ったのか

@古賀達也@20220501@キャンパスプラザ京都@29:01@DSCN9512 2022/05/04

12世紀の版本に邪馬壹国とあっても魏志倭人伝の原本に邪馬壹国とあったのか、邪馬台国を版本の元にした写本の段階で邪馬壹国としたのかは議論の分かれるところです。

しかしこの問題は邪馬台国が発見されたことで決着しました。その場所を言う前に、最も重要な事実を多くの方が見落としていたことが大きいと分かりました。

従来、魏志倭人伝に登場する倭国の地名や人名は、漢字を読み書きできない倭人の発音を魏の役人が聞き取り、韻書の冒頭の字の漢字を宛てたとされてきました。しかし、最近、北部九州で以前は砥石と見られたものが硯石と分かり、列島内でも硯石が数多く発見されていました。弥生後期後半の福岡市雀居遺跡では木製の組み机一式が出土していますし、当時の倭人の中で文字が使われていた証拠なのです。

そして、伊都国(糸島市)三雲遺跡番上地区で、その当時の楽浪土器が集中して出土しており、シナ人の居住区と見られています。ですから、漢字を読み書きできる倭人もいたはずですし、シナ語を話す倭人もいた可能性があります。日本書紀では四世紀の応神紀に伝来したと書かれていますが、不比等らのフェイクでした( ^)o(^ )

上で述べた決定的な証拠というのは、魏志倭人伝に、刺史のような役割で、女王へ貢物を検査し間違いなく届ける役目の一大率が置かれた場所が「伊都国」と書かれていたということだったのです。伊都国に男王が居たというのもヒントですかね(^_-)-☆

伊都国というのはとても深い意味のある国名で、魏の役人がそれを知って書いたものではないことは明らかなのです。

Wiktionary「伊」にその語源が以下のとおり説明されています。

『「人」+音符「尹」。「尹」は、手で神杖を持った様を表わす象形文字。伊は神の意志を伝える聖職者。治める人の意を表す。調和をさせる様、殷初期の伝説の宰相伊尹(いいん)に因み嘉字とされ、人名、地名に用いられる。』

永初元年(107年)後漢安帝に160人もの生口(奴隷)を献上して朝貢した倭国王帥升の記事が范曄「後漢書」にあります。しかし、後の時代の文献に後漢書の原本から引用した部分の誤写も色々とあり、そこから原本では「倭面土国王師升」の可能性が高いと思われますが、さらに白鳥倉吉は「面」は「囬(回)」の誤写とみて回土(ウィト)国としています。師升はウィト(イト)国王だったのです。

そして師姓が中国古代の宮廷祭祀や宴席で楽器(小型の銅鐸のようなものなど)を奏でる楽師の官位を表すことが文献から分かります。つまり師升の出自は聖職者で、それが倭国の王として認められるために朝貢した人物だと考えられます(詳細は「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

魏志倭人伝に「其国、本亦男子以為王、七八十年、倭国亂、相攻伐暦年(その国ももとは男王が居たが、七・八十年すると国は乱れて攻め合いが何年も続いた)」とあり、范曄「後漢書」にも「何年も主(あるじ)が居ない状態だった」と、卑弥呼が女王に共立されるまでの倭国大乱の様子が書かれています。

ですから帥升王は伊都国に王宮を置いていた倭国王であり、七・八十年間は師升の一族の男王が倭国を統治していたが、倭国と、ある国が攻撃しあって、倭国が大いに乱れたとあります。二世紀末の後漢では、宦官と豪族らの権力争いが続き、しかも天候不順で張角の黄巾の乱などで中国大陸は混乱していた模様です。半島でも韓人や濊人が暴れ、伊都国王の倭国は楽浪郡との交易が停滞して徐々に衰弱していたわけです。

それでは倭国が「相攻伐暦年」とある相手は誰でしょうか?

そのヒントが伊都国という国名にありました。伊尹は孟子・尽心上篇で、放蕩を重ね国政を乱した主君太甲を追放したことで評価が議論された人物でした。

師升王が登場する前は、建武中元二年(57年)後漢の光武帝から「漢委奴国王」の金印を賜った奴国王が倭国を支配していたはずです。ですから師升は奴国の宮廷楽師をしていた人物で、クーデターを起こして奴国王を殺して倭国を奪ったと推理できます。上で述べた朝貢は倭国王として認めてもらうためのものだったと推理できます。

殺された奴国王は誰でしょう?

高天原から追放された乱暴者の神スサノヲでしょう。宋史 王年代紀に書かれた第十八代王素戔嗚尊です。日本神話の高天原は奴国王が支配していた倭国のことだったのです(注1)。

ですから、師升は伊尹と似たような事績だったので、師升の王都を伊都国としたということです。

そうなると、師升の事績を知っていた人物が伊都国と書いて魏に教えたと分かります。

もう一度言いますが、魏の役人が倭人の発音を聞いて書いたものではないのは明らかです。

魏の人が倭国の内情をそこまで知っていたとはとても考えられません。

では、いったい誰が書いたのでしょうか?

景初二年(248年)8月に司馬懿によって公孫氏が滅ぼされ、明帝曹叡が直ぐに楽浪郡と帯方郡へ予め用意した軍船を派遣し、両郡を抑えた模様です。そして明帝が12月に重体になり、司馬懿が慌てて面会し、明帝の子曹芳(少帝)の後見役(太傅)として後を託されました。明帝はそのまま崩御しました。そこで司馬懿は直ぐに、部下の劉夏を帯方郡太守として派遣し、公孫氏の配下だった倭国王を懐柔して、朝貢させるように指示したと推理できます(注2)。

司馬懿は、公孫氏が降伏を申し出ても許さず、公孫氏一族と数千人の部下全員の首を刎ね、首都襄平では15歳以上の男子を皆殺して遺骸を山のように積み上げた京観を作ったと記録されています。

ですから、その噂を聞いた倭国王は、次に攻め滅ぼされるのではないかと震え上がったと思います。劉夏から朝貢するように命令を受けて、景初三年(239年)6月に朝貢のために帯方郡に「大夫難升米」を派遣しました。洛陽へは喪が明けた12月に司馬懿から呼ばれて、少帝に面会しました。

明帝崩御後の魏の朝廷の一番の実力者は、大将軍の曹爽でした。父の曹真が西域の大国だった大月氏国王を朝貢させて、王には親魏大月氏王の金印が授けられました。曹真はライバルの蜀を挟み撃ちにする戦略上の大功績をあげて大司馬(軍の最高指揮官)に就きましたが、直ぐに病死したので、曹爽がその跡を継いで軍を掌握していました。

司馬懿としては公孫氏を滅ぼして遼東郡と朝鮮半島を支配したので、ライバルの呉を東方海上から挟み撃ちにする位置に倭国があると思われていたこともあり、倭国を朝貢させて曹真を上回る功績にしたかったということです。

そのために難升米は、倭国を、大月氏よりも遠くにある、女王に統治されるエキゾチックな東夷の大国とすることによって、倭国に朝貢させた司馬懿の功績を持ち上げる談合を劉夏と約半年かけて綿密に行ったと推理できます。

大月氏国の王都カーピシー(現在のアフガニスタン、バグラーム)まで万六千三百七十余里とされていたので、倭の女王が都とするところ邪馬台国まで、帯方郡から万二千余里とすれば、洛陽から帯方郡の直ぐ北に置かれた楽浪郡まで五千里とされていたので、合計万七千余里として、大月氏国よりも遠い場所に置くことができます。しかも大月氏国は十万余戸で洛陽と同じですから、倭国はそれよりも大きい国とするために、邪馬台国七万余戸、投馬国五万余戸、奴国二万余戸、その他合計約十五万戸としたと分かります。

より遠くの大国が皇帝の徳を慕って朝貢したというのは皇帝の評価になります。しかも戦略上重要な位置にある国であれば、それを実現した司馬懿の功績は魏の朝廷から曹真を上回るものだとされます。後代の文献でも東夷の朝貢は司馬懿の功績と記されています。

正始元年(240年)少帝から正式に使者悌儁(ていしゅん)が派遣され、親魏倭王卑弥呼に金印紫綬と鏡百枚などの数多くの立派な賜り物が詔書と一緒に届けられました。難升米は卒善中郎将に叙されました。

ここで、通常ならば女王に直接面会して詔書などを渡すはずですが、邪馬台国へ水行一月、陸行一月と余りに遠い場所に住むとされた女王はほとんど人に会うことはないので、卑弥呼の政治を輔佐する男弟が悌儁と面会し、女王の代理で対応したと考えられます。この男弟にも伊都国の男王にも官位は授けられたとは書かれていません。

しかし、正始六年(245年)に突然、「倭の難升米」に黄幢(魏の正規軍の旗)を帯方郡太守を通して与えたと記録されています。

そして、正始八年(247年)に新任の帯方郡太守が着任したので、卑弥呼は使者を派遣しました。狗奴国との抗争を報告したので、二人目の魏使張政が派遣され、難升米に詔書と黄幢を渡し、激文を作って口頭で命じたとあります。

そのすぐ後に、「卑弥呼、以って死す云々」とありますから、張政が到着した時にはすでに死んでいたと読めます。ここでは死因は分かりませんが、「倭の難升米」が倭国の軍を掌握する人物だったことが分かります。つまり、難升米が卑弥呼の男弟とされた人物だと分かります。最初「大夫難升米」とあったのが「倭の難升米」と書かれたことを考えると、難升米は固有名詞ではなく役職名かも知れません。

そして、ここで重要な発見をしました。当時は漢字のニンベンを省略するのが流行だったようです。金印には「倭」を「委」と書いています。また、1948年に室見川河口近くの西鴈で「高暘左 王乍永宮齊鬲 延光四年五」と書かれた文鎮状の銅片「室見川銘板」が発見されています。延光四年は125年です(注3)。その内容から聖職者だった師升王が作らせたものだと分かります。ここでも二文字「左」と「乍」が該当します。前者は「佐(たすける)」、後者は「作(つくる)」です。

難升米の「難」は鬼やらい・神やらいの意味の「儺(な)」だったのです。疫病神のスサノヲを追放した故事を意味する漢字だったのです。儺升は師升のことでした。さらに「米」は「め」と読み、頭目(かしら)という意味のようです。ですから難升米は師升王の一族の長、伊都国の男王だったということです(「卑弥呼は伊勢神宮に眠っているのか?」参照)。

回土(イト)国を伊都国と書いて帯方郡太守に教えた人物です。

彼は漢字を読み書きでき、孟子も読む教養人だったのです。

そうであれば、他の国名や人名などにも彼の感情などが籠った漢字が使われているはずです。

例えば、狗奴国は、自分の祖先師升王(祖父か曾祖父?)が滅ぼした奴国を貶める意味で狗コロの奴国と書いたものだと分かります。狗古智卑狗ほど酷い名前はないでしょう。「智」という好い字が入っていますが、古い知恵という意味ですから、よほど苦しめられて頭に来た人物だと分かります(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」、「【検証24】狗古智卑狗の墓発見!(その1)(その2)」参照)。

難升米はムナカタ海人族の王狗古智卑狗(久々遅彦)を討って玄界灘を支配する族長(先代)赤坂比古を懐柔しました。卑弥呼(姫巫女、通称ヒメゴ)の太陽神のお告げを聞いて政治を行う条件で味方につけたと推理しました。漢字を読めない人々をバカにして付けた名前です。卑弥呼が女王というのは、魏の朝廷の人々に注目されるように劉夏との談合で決めたフェイクです。そして邪馬台国というのはヤマコクに住む台(女王)の国という意味です。ヤマコクは宇佐市安心院町のことで、和妙抄で野麻郷と宇佐市史にありました。

倭国王は伊都国に居ましたので、司馬懿が考えていたような戦略上重要な場所ではありません。なので、倭国大乱の時代から、海に面して物騒な不弥国(ウミコク、宗像市付近)から野麻国(安心院町三柱山三女神社)に疎開していたムナカタ族の姫巫女(卑弥呼)を倭国の女王と言うことにしました。卑弥呼の居城を呉の東方海上で帯方郡から万二千里の遠い場所にあるとしたということです。しかも人にはほとんど面会しないという設定にしたのですから、魏使たちは卑弥呼の政治を輔佐する男弟とした本当の倭国王難升米に伊都国で面会するように命令されたということでしょう(注4)。

だから当時の倭人に邪馬台国はどこ?と聞いても誰も知らないはずですよね。(^◇^)

逆に、卑弥呼の居場所「邪馬台国」の場所が分かったので、難升米らのトリックを推理しました(詳細は「投馬国へ水行してみませんか?( ^)o(^ )」参照)。

(注1)古事記によれば「八百万の神々は、一緒に相談して、スサノヲにたくさんの贖罪の品物を科し、またその鬚と手足の爪を切って、高天原から追放した」となっています。つまり、師升によって拷問を受けて殺され、財産をすべて奪われた史実を表しています。金印が志賀島から見つかっていますので、その金印の在りかを白状させるために拷問し、スサノヲも知らないので殺され、師升らは後漢に倭国王と認めてもらうためにスサノヲの部下を160人連れて奴隷として献上したのでしょう。

(注2)中平紀年銘鉄刀が東大寺山古墳から出土していますので、後漢の「中平」(紀元後 184 ~ 190 年)年間に公孫氏から倭国王に贈られたものだと考えられます。卑弥呼が貰ったという説がありますが、まだ倭国大乱の時期ですので伊都国に居た男王が貰ったはずです。それが和邇氏の古墳から出土しています。倭国王は、公孫氏を滅ぼした魏に239年に朝貢していますので、卑弥呼の一族の和邇氏に下賜したものだと推理できます。和邇坐赤坂比古神社の祭神がイチキシマヒメですから卑弥呼のことでした(^_-)-☆

(注3)当時の倭人は漢字を読み書きできないというのが定説でしたので、北京大学の鑑定では清朝の贋作という結果ですが、三つの字体を組み合わせて作られていますので北京大学の誤判定です。当時のものと最初に注目した古田武彦氏が詳しく述べています(「【わかった!】室見川銘板のなぞ(^_-)-☆」参照)。

(注4)でも、二人目の魏使張政は卑弥呼の墓を見たかもしれません。彼は非常に危険な立場だったのをうまく切り抜ける才能のある人物でしたので、ずっと後ですが、下級役人から帯方郡太守まで出世したと思われます(「【検証23】魏使張政って?!(*^▽^*)」参照)。

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます